电动汽车充放电对电网的影响分析

张海燕,李建伟

(1.广东电网韶关供电局,广东韶关 512000;2.池州供电公司,安徽池州 247000)

1 前言

随着能源日益紧张,低碳时代的到来,电动汽车(electric vehicles,EV)应运而生。在 2012年两会开幕之际,《科技日报》授权发布了《电动汽车科技发展“十二五”专项规划(摘要)》,明晰了我国电动汽车的发展方向。“纯电驱动”将成为我国电动汽车技术的发展方向,会更加注重以充换电站为核心的能源供给基础设施建设,力求早日实现我国电动汽车产业的商业化运营。电动汽车使用电力来代替传统的用石油对汽车进行驱动,可以缓解能源紧张的趋势,减少温室气体的排放。预计到2020年和2030年我国汽车中乘用车保有量将会达到1.5亿辆和2.5亿辆的规模,这些车辆全部使用电力驱动的情况下,所使用电量分别为电网总发电量的6%和7%。随着智能电网建设的快速推进,未来电动汽车的车载电池将会承载智能电网移动储能单元的功能。在电网峰荷时段向电网输送电能,电网低谷期间由电网向电动汽车的车载电池充电,能够降低电网的峰谷差,对电网起到“填谷”作用,提高发电设备的综合利用率,起到节能减排的效果[1-3]。在无经济利益和政策引导的情况下,大规模电动汽车无约束的充电势必会对配电网的运行、规划等方面产生巨大的影响。因此,了解电动汽车充放电技术,分析研究电动汽车充电对电网的影响对智能电网的建设具有重要的现实意义。

2 电动汽车充放电模式

电动汽车充放电技术主要有单向无序电能供给模式,单向有序电能供给模式与双向有序电能转换模式3种。

2.1 单向无序电能供给模式

单向无序电能供给模式(vehicles plug-in without Logic/control,VOG) 是指电动汽车接入电网即充电的模式。VOG是目前电动汽车充电常见的方式,将电动汽车(如电动公交车、机场摆渡车等)的车载电池作为普通用电设备接入电网进行充电,这种模式的充电设备主要采用单向变流技术,目前VOG充电技术装备已经成熟且市场化。

VOG无需与电网能量管理系统通信,充电与否由车主掌控,如果大量的电动汽车无序充电势必会增加电网的调峰难度。

2.2 单向有序电能供给模式

(1)TC模式

TC(timed charging)模式是指电动汽车充电在给定的时间进行,这种模式通过控制开始充电的时间来实现错峰充电,避免了电动汽车在电网负荷高峰时段充电对电网的影响,还能让用户享受低谷电价带来的经济效益。但是其控制方式简单,不能根据实时电价或电网的峰谷状态自动的掌控充电过程。TC模式的充电设备也是单向变流技术,不需要与电网进行实时通信。

(2)V1G模式

V1G(vehicles plug-in with Logic/control regulated charge)模式是指电动汽车充电受电网控制,电动汽车与电网间实时通信,可在电网允许的时段进行充电。这种模式能够最优化安排电动汽车充电,提高了电网的利用效率,减少了电动汽车充电对电网的影响。但是在V1G模式下,电动汽车不能向电网输送电能。

2.3 双向有序电能转换模式

双向有序电能供给模式(vehicles plug-in with Logic/control regulated charge/discharge,V2G)是指电动汽车能够与电网的能量管理系统进行通信,并受其控制,进而电动汽车的车载电池可以与电网之间实现能量转换(充电或者放电)。在V2G模式下,电动汽车的车载电池将会承载电网移动储能设备、备用电源的功能[4]。目前,国外发达国家正在进行V2G的相关研究及示范工作。V2G模式需要先进的电网通信、调度、控制与保护技术的支撑。

3 电动汽车充放电设备与管理系统

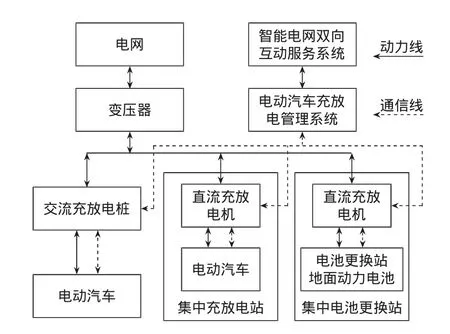

电动汽车充放电是智能电网与用户双向互动的,其互动的内容主要包括电网电价、电网运行状态、车辆能量状态以及计费信息等。电动汽车通过充放电设备与电网相连,实现电能的双向流动,但随着电动汽车使用数量的不断增加,及其分布分散的特点,仅由智能电网双向互动服务系统与电动汽车通信并控制其充放电操作难以实现,因此需在智能电网双向互动服务系统与电动汽车之间增加电动汽车充放电管理系统来实现电动汽车与电网之间的信息互动,并根据双方需求进行优化控制电动汽车的充放电操作[5]。电动汽车充放电过程电能与信息互动如图1所示。

3.1 电动汽车充放电设备

图1 电动汽车充放电过程电能与信息互动

电动汽车充放电设备主要包括:①为带有车载充放电机的小型电动乘用车服务的交流充放电桩;②为公交、环卫、邮政等公共服务车辆服务的直流充放电机。主要完成对电动汽车的充放电操作。

(1)交流充放电桩

交流充放电桩主要为带有车载充放电机的小型电动乘用车服务,分散地安装在低压配电网中,将电动乘用车与智能电网连接后,交流充放电桩具有智能充放电控制功能,能够与充放电管理系统及电动汽车通信,实时掌握电网的运行状态以及电动汽车的储能情况,智能的控制电动汽车车载充放电机适时的进行充放电操作,在电网低谷时段或电动汽车有刚性充电需求时,对电动汽车的车载动力电池进行充电;在电网高峰时段并且电动汽车的车载动力电池电能有富余时,由车载充放电机通过交流充电桩为电网供电。

交流充放电桩的主要功能包括:①与充放电管理系统通信;②具备手动设置定电量、定时间、自动充放电等功能;③具备远程接受充放电管理系统控制,自动进行充放电,双向计量计费的功能;④具备完善的安全防护功能,包括具备急停开关、输出侧的剩余电流保护与过流保护、孤岛保护等功能;⑤人机交互功能。

(2)直流充放电机

公交、邮政、救护、环卫等社会公共用车具有行驶区域和行驶里程相对稳定、停车场地固定,适宜在停车场所建设集中充放电站。由于社会公共服务用车车载电池容量很大,充电功率也很大,因此适宜采用地面直流充放电机对其进行充放电操作。由于充放电站的集中性,可在站内配置充放电管理系统,统筹安排站内电动汽车的充放电操作。

直流充放电机主要功能包括:①与动力电池管理系统通信,用于判断电池类型,获得动力电池系统参数以及充电前和充电过程中动力电池的状态参数;②与充放电管理系统通信,上传充电机和动力电池的工作状态、参数、故障报警灯信息,接受控制命令;③依据动力电池管理系统提供的数据,动态调整充电参数,安全智能的完成充电过程;④具有人机交互功能,能够显示包括电池类型、充放电模式、充放电电压和电流等信息;⑤具有手动设定权限内的参数以及出现故障时有提示相应信息的功能;⑥双向计量计费的功能;⑦具备完善的安全防护功能,包括具备急停开关、输出侧的剩余电流保护与过流保护、孤岛保护功能等;

3.2 电动汽车充放电管理系统

电动汽车充放电管理系统,不仅通过充放电设备与电动汽车通信,还与智能电网相关的系统通信,综合采集电动汽车与电网的实时状态参数,根据双方的需求合理控制电动汽车的充放电操作。电动汽车充放电管理系统既可以统一调度管理同一停车区域的交流充放电桩,也可以统一调度管理某一个集中充放电站内的直流充放电机。

电动汽车充放电管理系统的主要功能包括:①与相关系统及设备通信功能。与充放电设备通信,准确地向充放电设备发送控制命令,统筹调度充放电操作;与动力电池管理系统通信,了解电动汽车(电池)的当前状态,适宜充电还是放电以及可以接受的充电或放电的功率;与智能电网通信,获取电网当前运行状态,为调度电动汽车充放电操作提供依据。②人工及自动充放电管理功能。通过人机界面控制充放电设备,进行充放电操作。综合电动汽车及电网状态信息,动态执行充放电策略,实现合理优化的双向电能流动。③对充放电设备、车载动力电池相关电压、电流、电池荷状态等数据进行实时采集。④充放电故障报警记录功能。单体电池内阻超限报警,电压超高、超低报警失电和故障报警并自动记录各种故障与报警的内容与时间。

4 电动汽车充放电对配电网的影响

随着电动汽车的推广普及,将会大量建设由多台直流充放电机构成的集中充放电站以及广泛分布在各类停车场所的交流充放电桩,逐步形成完善的电动汽车充放电设施。充放电设施规模的不断扩大,它们对配电网的影响主要表现在以下几个方面。

4.1 随机性的快速充电对电网负荷的冲击

随着电动汽车技术的不断成熟,电动汽车将会大规模的进入人民生活。如果采用100A以上的快速充电为电动汽车进行随机的电能补充,单车的快速充电功率将达到数百千瓦以上。假若在某一时刻多个快速充电行为同时进行,将会对当地的配电网产生极大的功率冲击,引起该地区配电网的局部过负荷问题,对电网造成不利影响[6]。所以在电动汽车普及过程中应对电动汽车使用者进行正确引导,合理安排充电时间。随着储能技术的发展,可以考虑将储能充电站在低谷时段存储的电能为电动汽车提供临时性的电能快速补充,既能满足电动汽车的充电需求,又可避免快速充电对电网带来的负荷冲击。

4.2 对电能质量的影响

由于电动汽车采用电力电子型设备进行双向变流充放电操作,易产生谐波,造成谐波污染,给电网带来电能质量问题,需要对电动汽车充放电设备的谐波等技术指标进行严格控制[7]。针对充电设备带来的谐波污染等问题,可以总结出以下对策[8]:① 贯彻执行与谐波相关的国家标准,从总体上控制供电系统谐波水平。②增加换流装置的相数,换流装置是主要的谐波源之一,当脉动数由6增加到12时,可以大大降低谐波电流有效值。③增装无功补偿装置,提高系统承受谐波的能力。④加装滤波装置。对谐波污染可采用就地治理的办法,在充电站就地完成谐波治理工作,未来的充电站建设可能越来越多地应用绿色充电机(充电过程中能够有效抑制谐波且功率因数较高的充电机)治理谐波。

4.3 对电网规划的影响

电动汽车普及以后,在每天的负荷高峰时段,电动汽车车载电池存储的能量将作为分布式电源按电网需求向配电网供电,由于电动汽车的数量巨大,且具有移动性和分散性的特点,因此电动汽车充放电设施将对电网规划中的配电容量设置、配电线路选型等产生巨大影响。配电网规划变得较为困难[9],主要表现为:电动汽车随机性地接入电网充电会影响系统的负荷预测,使原有的配电系统的规划面临更大的不确定性,难以确定后期的系统规划。

未来,大量的电动汽车将会借助完善的电动汽车充放电设施与配电网紧密连接,通过智能充放电操作在配电网侧显著的平抑电网负荷、频率波动,极大地降低电网调峰、调频的需求,降低电网峰谷差,提高电网负荷率,降低电网备用发电容量需求,显著改变电网运行方式。因此,需要在电网规划中考虑相关影响[10]。

4.4 对配电网调度和继电保护的影响

传统配电网的受端是无源的辐射状电网,其信息采集、配电调度等相对比较简单,但未来电动汽车的车载电池将承载智能电网移动储能单元的功能,不利于调度员的准确的负荷预测,配电的调度过程也会复杂化,增加了监控与调度的难度[11]。同时,由于电动汽车能够实现能量在车载电池与电网之间的转换,将使得传统辐射状供电模式的配电网发生根本性变化,潮流不再单向地从变电站母线流向用户负荷,配电网各种保护定值与机理也将随之发生变化。继电保护的设计也将因此变得较为复杂,配合不好将会导致保护误动,降低可靠性。

4.5 对配电设备的影响

电动汽车的大规模使用,充放电的随机性将引起负荷的瞬变,给配电容量配置、配电线路选型、继电保护配合等带来了很大困难,直接影响配电设备使用的经济性、安全性和寿命。为满足充电高峰时短时间的充电功率需求,需要配置高等级的配电容量,而在充电需求低谷时,会因配电设备的利用效率不高,造成资源浪费。

4.6 对电网交易的影响

电动汽车不仅可以从电网获得能量补给,还能向电网供电,起到提供调峰、调频、负荷响应等辅助服务的功能,因此电网与电动汽车交易模式将由单向变成双向,由简单变复杂,需要更加先进、智能的电力市场交易技术来支撑。

5 结束语

综上所述,随着能源的日益紧缺,电动汽车必然会迅速发展,大量电动汽车的充电行为将给电网带来较大影响,而电动汽车的储能特性也将为电力系统的安全经济运行提供了新的机遇。从负荷平衡的角度来看,电动汽车使用和充电的时间特性具有削峰填谷的作用,因此对电网的影响有其积极的一面。电动汽车充电的群聚效应对配网局部将产生较大的影响,仍有待进一步深入研究,以减少电动汽车普及给电网带来的影响。为适应电动汽车的发展,我国对充电设施的建设非常迅猛,但缺乏成熟的理论和方法来规划充电站的布点和容量。从电动汽车充电未来的发展趋势来看,短期内主要考虑配电网规划中电动汽车充电设施的布点和容量配置,而未来,随着电动汽车走入普通家庭,大规模分布式的家庭充电将成为研究电动汽车充电对电网影响不可忽略的重要部分。

[1]孙逢春.电动汽车发展现状及趋势[J].科学中国人,2006(8):44-47.

[2]张文亮,武 斌,李武峰,等.我国纯电动汽车的发展方向及能源供给模式的探讨[J].电网技术,2009,33(4):1-5.

[3]杨孝纶.电动汽车技术发展趋势及前景(上)[J].汽车科技,2007(6):10-13.

[4]田立亭,史双龙,贾 卓.电动汽车充电功率需求的统计学建模方法[J].电网技术,2010,34(11):126-130.

[5]康继光,卫振林,程丹明,等.电动汽车充电模式与充电站建设研究[J].电力需求侧管理,2009,11(5):64-66.

[6]李俄收,吴文民.电动汽车蓄电池充电对电力系统的影响及对策[J].华东电力,2010,38(1):109-113.

[7]陈新琪,李 鹏,胡文堂,等.电动汽车充电站对电网谐波的影响分析[J].中国电力,2008,41(9):31-36.

[8]陈玉进.电动汽车充电设备特点及对电网影响探讨[J].湖北电力,2009,33(6):48-50.

[9]王 敏,丁 明.含分布式电源的配电系统规划[J].电力系统自动化学报,2004,16(6):5-9.

[10]徐 凡,俞国勤,顾临峰,等.电动汽车充电站布局规划浅析[J].华东电力,2009,17(10):1678-1682.

[11]韦 钢,吴伟力,胡丹云,等.分布式电源及其并网时对电网的影响[J].高电压技术,2007,35(7):36-40.