塔河油田地面集输处理系统腐蚀穿孔原因

赵 震,黄雪峰,刘 强

(中国石化西北油田分公司,乌鲁木齐830011)

塔河油田包括以奥陶系为产层的碳酸盐岩油气藏和以三叠系、石炭系等为产层的碎屑岩油气藏,产出流体含CO2,H2S等腐蚀性气体,产出水矿化度高且Cl-含量高。另外根据塔河碳酸盐岩油藏储集空间缝洞发育的特点,单井注水替油已经成为塔河油田提高单井产能及采收率的有效方式之一[1-2]。注水替油的油井既是注水井,又是生产井,其单井管线内的流体高含水,注入水输送过程中存在曝氧环节,因此,单井管线的腐蚀环境受间歇运行和溶解氧影响进一步恶化。随着塔河油田综合含水的不断上升,金属管线和设备服役时间的增加,地面集输处理系统腐蚀穿孔次数快速上升。

1 腐蚀环境

塔河油田产出水矿化度普遍超过20×104mg·L-1,Cl-最高达13×104mg·L-1,pH 为5~6,呈弱酸性。碳酸盐岩油藏是塔河油田主力产区,原油以稠油为主,溶解气中CO2及H2S含量较高,各生产区块平均CO2含量1.25%~8.64%,平均H2S含量157~26 000mg·L-1;部分受注水替油生产影响的单井管线含溶解氧;综合含水超过50%生产区块占54.5%。碎屑岩油气藏原油为轻质、中质油,溶解气中CO2及H2S含量较低,各生产区块平均CO2含量0.24%~0.96%,平均 H2S含量0~32mg·L-1;综合含水超过50%生产区块占85.7%。由于碳酸盐岩油藏与碎屑岩油气藏的重叠或交叉分布,产自两类油气藏的流体存在混合集输处理的现象。

2 腐蚀穿孔概况

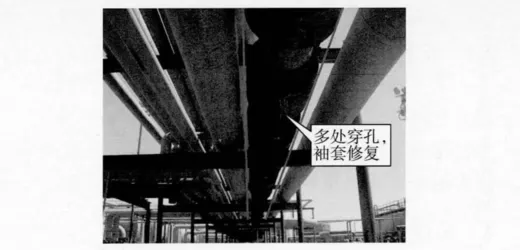

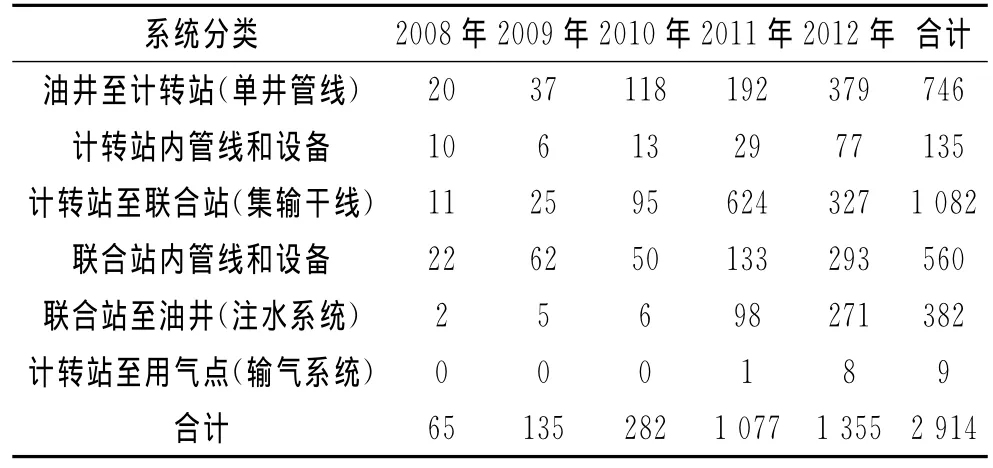

统计2008年至2012年塔河油田地面集输处理系统腐蚀穿孔状况及次数见图1和表1,并按集输处理流程系统(图2)对比分析可以看出,腐蚀穿孔次数总体呈逐年上升趋势,至2011年增幅达281.9%,2012年快速上升趋势得以有效遏制,增幅仅25.8%。其中单井管线腐蚀穿孔多发,且2012年增幅较大;集输干线腐蚀穿孔多发,但在2012年大幅下降;联合站内管线和设备及注水系统2011年以来腐蚀穿孔次数快速上升(表1)。

图1 塔河油田地面集输处理系统腐蚀穿孔照片

表1 2008~2012年腐蚀穿孔次数统计表

3 腐蚀穿孔原因分析

腐蚀穿孔次数的快速上升主要受油气田含水上升和管线及设备服役时间增加的影响。2011年以来针对集输干线进行了腐蚀治理,主要采用PE内穿插修复及更换为非金属管线等治理措施。2012年针对受注入水中溶解氧影响的单井管线,在注入水中投加了除氧剂和缓蚀剂。通过腐蚀治理和防腐蚀措施的实施,腐蚀穿孔次数快速上升的趋势得以有效遏制。排除腐蚀治理措施的影响,对各系统腐蚀穿孔分布规律进行分析可以发现,各系统的腐蚀穿孔原因不同。

图2 塔河油田地面集输处理系统流程示意图

3.1 单井管线

从输送流体性质看,腐蚀多发单井管线均高含水,受碳酸盐岩油藏具有较高CO2和H2S含量的流体影响造成的腐蚀穿孔占91.4%。从腐蚀穿孔数上升趋势和集中程度来看,统计投加除氧剂和缓蚀剂前腐蚀穿孔超过5次的单井管线,腐蚀穿孔集中在36条单井管线,发生腐蚀穿孔534次,占单井管线总数的74.7%。这36条管线均具有间开生产或注水替油生产的特征。由于部分管线停运时所用的扫线水和注水替油用的回注水没有密闭输送,扫线水和回注水含有溶解氧,现场检测溶解氧含量高达0.2~0.3mg·L-1。

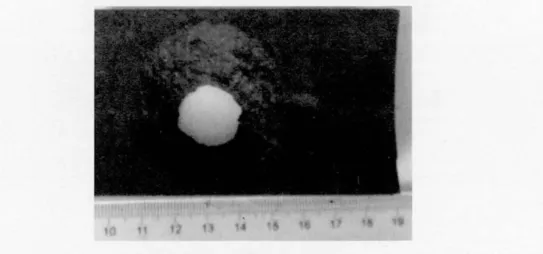

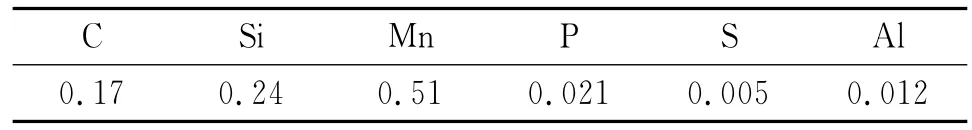

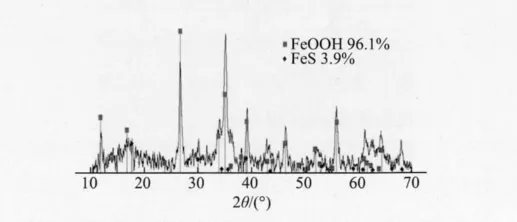

现场未取到单井管线腐蚀失效管件,但来自混输泵站的油气水外输管线的失效分析可以说明溶解氧的影响。该管线含水25.7%,CO2分压0.03MPa,H2S分压9.17kPa,上游注水单井较多,短期内注水量近10万m3。腐蚀宏观形貌见图3,失效管线钢化学成分表明为20#钢,与设计材质一致,见表2。XRD分析结果表明,腐蚀产物中FeOOH占96.1%,FeS占3.9%,主要为氧腐蚀产物,见图4。

图3 溶解氧腐蚀管线的腐蚀宏观形貌

表2 溶解氧腐蚀管线钢化学成分分析 %

图4 溶解氧腐蚀管线腐蚀产物XRD分析结果

综合以上结果分析,曝氧水是单井管线腐蚀多发的主要原因。

3.2 集输干线

从输送流体性质看,集输干线的腐蚀穿孔集中在含水高且CO2和H2S分压高的管线,具有此类腐蚀环境的5条管线腐蚀穿孔527次,占51.5%。而一条运行长达14a高含水管线从未发生腐蚀穿孔,以及多条低含水管线虽然CO2和H2S分压高但腐蚀穿孔少,则从反面证明了,含水高且CO2和H2S分压高是集输干线腐蚀穿孔多发的必要条件。

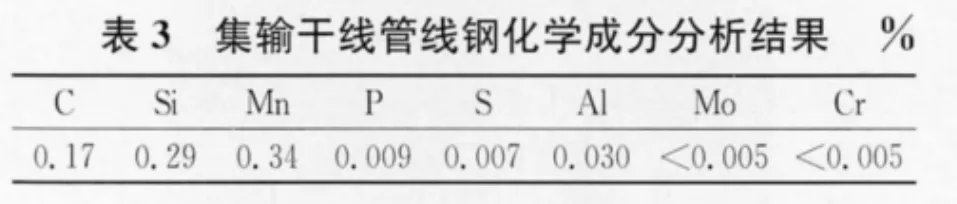

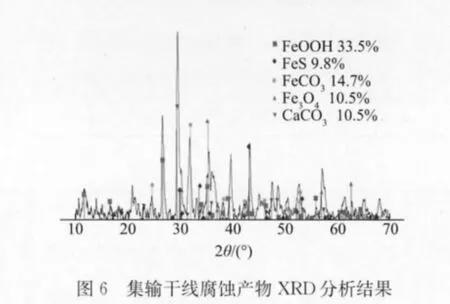

现场取一条集输干线的腐蚀失效管件,该管线含水 63.6%,CO2分 压 0.02MPa,H2S 分 压0.16kPa。腐蚀宏观形貌见图5,失效管线钢化学成分表明为20#钢,与设计材质一致,见表3。XRD分析结果表明,腐蚀产物中FeOOH 占33.5%,FeCO3占14.7%,FeS占9.8%,Fe3O4占10.5%,CaCO3占31.5%,含CO2和H2S腐蚀产物,见图6。

?

3.3 联合站内管线和设备

联合站分为原油处理系统、污水处理系统和气处理系统。其中原油处理系统腐蚀穿孔249次,占44.5%,污水处理系统腐蚀穿孔287次,占51.3%,气处理系统腐蚀穿孔24次,占4.2%。

对比原油处理系统腐蚀穿孔次数,在塔河油田4座联合站中,一号联、二号联和三号联进站流体CO2和H2S含量较高,但一号联含水较高,发生腐蚀穿孔219次,占总数的88%。而含水较低的二号联和三号联腐蚀穿孔仅22次,占8.8%。西达里亚集输站单独处理三叠系产出流体,虽然综合含水高,运行长达14a,但由于CO2和H2S含量较低,腐蚀穿孔仅8次,占3.2%。另外,一号联以处理碳酸盐岩油藏产出流体为主的150万t处理系统腐蚀穿孔203次,而以处理碎屑岩油气藏产出流体为主的120万t处理系统腐蚀穿孔仅16次。表明高含水且CO2和H2S含量高是腐蚀穿孔多发的必要条件。

3.4 注水系统

塔河油田注水系统建成较晚,且大部分管线采用非金属材质,但注水站内金属管线腐蚀穿孔多发,综合联合站污水处理系统腐蚀多发现象,污水和回注水的高腐蚀性是腐蚀多发的原因。

4 腐蚀穿孔影响因素

从腐蚀电池形成看,对于油田金属管线及设备最重要的是有水的存在才能构成完整的腐蚀电池,形成腐蚀环境。现场观察发现,除水系统可见少数腐蚀放生在管线顶部或侧面外,多数腐蚀发生在管线底部,证明了腐蚀穿孔与油水分布的关系。

从管线长度看,管线长则流体输送距离长,油水分离更充分,易形成腐蚀环境。塔河油田面集输处理系统腐蚀多发生在中下游,说明了油水分离程度对腐蚀的影响。

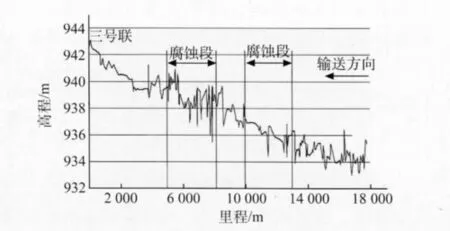

在管线低洼及爬坡段,流速降低,流体携带游离水的能力降低,易积水,易形成腐蚀环境。塔河油田已经发现多条管线的腐蚀优先发生在管线低洼及爬坡段。11-1站至三号联管线是最典型的,管线长、流速低、存在多处爬坡段,造成在运行年限不长、含水较低的情况下发生严重腐蚀(图7)。

图7 11-1站至三号联输油管线高程及腐蚀分布图

油水两相以水包油乳状液形式时存在游离水,合适的流速和流态也可能避免管线被水润湿。原油与水的互溶存在一个临界流速,有研究认为大多数原油的临界流速在1m·s-1左右。塔河油田管线大部分在流速小于1m·s-1的状态运行,因此原油与水的互溶程度低,油水易分离,在管线底部形成腐蚀条件,塔河油田单井管线间歇运行更有利于油水分离,所以腐蚀严重。

油水两相以乳状液形式存在,当其以油包水乳状液形式存在时,避免了管线被水润湿,腐蚀发生的几率较低,当其以水包油乳状液形式存在时,管线将被水润湿,腐蚀发生的几率较高。研究表明,当原油含水达到30%~40%时,油包水乳状液将会向水包油乳状液转换,腐蚀速度明显上升。秦积舜,张星等人对塔河油田的研究发现,当原油含水在50%~60%时,含水原油粘度达到最大值,即在含水50%~60%时原油乳状液发生转相[3]。沥青质是原油中天然乳化剂的主要组分[4],塔河原油中沥青质含量可高达41.3%,因此转相点可能会更高。这与塔河油田管线多数在含水达到50%以上是发生严重腐蚀的现象一致。

5 防腐蚀对策

根据腐蚀原因分析,综合塔河油田普遍存在的高矿化度且高Cl-含量的产出水,塔河油田地面集输处理系统可分为三类腐蚀环境:

(1)CO2-H2S-Cl- 共存的腐蚀环境,包括集输干线、计转站内系统、联合站内原油处理系统以及大部分密闭集输的单井管线。

(2)CO2-H2S-Cl--O2共存的腐蚀环境,包括主要受含溶解氧注入水影响的单井管线,另外如果上游含溶解氧注入水的量较大,下游的计转站、集输管线等系统也可能存在溶解氧。

(3)污水或回注水腐蚀环境,包括主联合站污水处理系统和注水系统。

针对CO2-H2S-Cl-共存的腐蚀环境,塔河油田应用了缓蚀剂、非金属材质、内衬PE,内涂层等防腐措施,由于投产运行时间较短,具体效果尚需进一步跟踪评价。

针对 CO2-H2S-Cl--O2共存的腐蚀环境,塔河油田自2012年6月开始在注入水中投加除氧剂和缓蚀剂。水质检测表明,溶解氧自0.2~0.3mg·L-1降至0.05~0.1mg·L-1,除氧效果显著。对比措施实施前后的腐蚀穿孔次数,实施前投加范围内的208条单井管线共计腐蚀穿孔91次,实施后,腐蚀穿孔次数降低为15次,腐蚀穿孔控制效果的效果明显。

针对污水或回注水腐蚀环境,塔河油田开展了污水电化学预氧化水质改性技术现场试验,结果表明该技术可有效降低污水腐蚀性。

[1]杨旭,杨迎春,廖志勇.塔河缝洞型油藏注水替油开发效果评价[J].新疆石油天然气,2010,6(2):59-64.

[2]李鹴,李允.缝洞型碳酸盐岩孤立溶洞注水替油实验研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2010,32(1):117-120.

[3]秦积舜,张星.油水乳化转相黏度预测实验研究[J].石油勘探与开发,2004,8(31):132-135.

[4]杨小莉,陆婉珍.有关原油乳状液稳定性的研究[J].油田化学,1998,3(15):87-96.