水稻穗腐病病菌致病性、发生规律及防控技术研究

侯恩庆, 张佩胜, 王 玲, 刘恩勇, 刘连盟, 黄世文*

(1.广西大学,南宁 530003;2.中国水稻研究所,杭州 310006;3.浙江省富阳市农业局,杭州 311401)

危害水稻后期稻穗和谷粒的主要病害有稻曲病、稻粒黑粉病、真菌性颖枯病(谷枯病)(病原菌为Phomasorghina(Sacc.)Boerema Dorenbosch &van Kest)、细菌性谷枯病(颖枯病)(病原菌为Burkholderiaglumae(Kurita & Tabei)Urakami et al)。随着气候变暖、耕作制度、栽培措施的改变,大穗型、粳稻及籼/粳杂交稻品种(组合)的大面积种植,水稻后期穗部病害发生危害有上升、加重的趋势[1-5]。近年,全国各稻区,特别是长江中下游籼、粳稻混栽稻区和东北粳稻区普遍发生一种危害稻穗和谷粒的病害―水稻穗腐病(rice spikelet rot disease,RSRD)。该病由多种真菌引起,造成稻穗、谷粒腐坏、变色、结实率降低或不实、稻米畸形。水稻感病后不但影响产量,还由于病原菌有色、产生毒素而改变稻谷外观,降低稻米品质;对食用者的安全、健康构成危害[6-7]。

过去穗腐病多为零星发生,对水稻生产不造成严重影响,未受到足够重视,对该病的系统研究不多,一些基础知识缺乏。病害发生、危害情况不明,防治方法不明确、防治药剂不确定。一旦大面积发生、危害,基层农技员和稻农往往不知所措,造成明显的产量损失和稻米品质下降。本研究室自2006年起对水稻穗腐病进行了多年的调查、研究。目前引起水稻产量损失和品质降低的穗腐病全国常年发生面积80万hm2左右。轻度发生的面积约占水稻播种面积1/3(1 000万hm2),如栽培方法和气候条件等适宜病害发生,轻发田(品种)会转变为重发病,造成危害。本文报道了穗腐病分离菌及其致病性,发生流行规律,防治药剂筛选和田间防治效果等。病原菌的形态特征、生物学特性、分子鉴定将在另文中报道。

1 材料与方法

1.1 病害发生规律、危害调查研究

针对中国水稻研究所试验基地所种植的各类水稻品种(组合)进行观察和调查;通过对浙江、湖南、广东、江西、安徽、湖北、江苏及黑龙江稻区进行多年考察、访问,结合当地气候条件(实际记录与气象预报资料)进行分析。于2009年和2010年用粳稻品种‘秀水09’分别安排不同播种期,分析不同播期水稻抽穗-扬花期前后5 d的气候情况(气温、相对湿度、雨量、日照、风速等),采用Duncan氏新复极差法进行显著性分析[8],研究水稻穗腐病发生、流行规律及危害。

2009年播种期为:5月25日、30日、6月4日、9日、14日、19日、24日。

2010年播种期为:5月17日、22日、27日、6月1日、6日、11日、16日。

1.2 感病标样采集及病原菌分离、纯化及鉴定

供试培养基:马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA);查氏培养基(Czapek’s agar media):硝酸钠3 g、磷酸氢二钾1 g、硫酸镁(MgSO4·7H2O)、0.5 g氯化钾0.5 g、硫酸亚铁0.01 g、蔗糖30 g、琼脂20 g、蒸馏水1 000 m L。

从中国水稻研究所试验基地种植的粳稻品种‘秀水09’、籼/粳杂交稻组合‘春优’和‘甬优’系列组合的灌浆期-成熟期田间感病稻穗上,马来西亚籼稻品种‘MR219’、广西籼稻组合(名称未知)和黑龙江粳稻品种‘空育131’上采集成熟感病稻穗。

将感病稻谷用清水冲洗干净后,按常规组织分离法分离病原菌,待菌落形成后进行纯化培养,进行初次镜检和鉴定,单孢分离法从菌落上挑取孢子或切取菌丝,移至PDA培养基上进一步培养,获得纯化菌株,保存备用。

将纯化的菌株在PDA平板上恒温培养7 d后观察菌株培养性状、质地、色泽等,并在显微镜下观察其分生孢子和分生孢子梗的形态;提取菌丝DNA,进行ITS片段PCR扩增并测序,分析结果。

1.3 分离菌株对水稻的致病性测定

1.3.1 人工接种

将层出镰刀菌[Fusariumproliferatum(Matsush.)Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg.]、澳大利亚平脐蠕孢菌[Bipolarisaustraliensis(Ellis)Tsuda & Ueyama]、新月弯孢菌(Curvularialunata(Wakker)Boedijn)和细交链孢菌(AlternariatenuisNees)分别制成5×105孢子/m L的悬浮液,按单个菌、2个菌混合、3个菌混合和4个菌混合,于水稻小穗开花当天进行颖内针注射和人工喷雾接种。接种后7、14 d调查发病情况,将谷粒发病情况分为4类。全褐型:谷粒全部变成黄褐-黑褐色;半褐型:约1/2谷粒呈褐色;褐斑型:谷粒上有较大的褐斑;褐点型:谷粒上有褐色小斑点。接种后30 d统计发病稻谷的结实率,结实率(%)=(发病谷粒的实粒数/发病谷粒总粒数)×100。

1.3.2 接种菌的再分离

取人工接种后发病的谷粒,按照1.2的方法分离病原物,在PDA平板培养基上获得纯化培养菌株,与原接种菌株进行形态学和生物学特性比较。

1.4 防控穗腐病杀菌剂筛选及田间防效试验

1.4.1 7种杀菌剂对主要病原菌抑菌效果测定

测定7种杀菌剂对主要病原菌F.proliferatum的毒力。①45%咪鲜胺(prochloraz)乳油,北京北农天风农药有限公司;②80%代森锰锌(mancozeb)可湿性粉剂,江苏南通德斯益农化工有限责任公司;③20%三唑酮(triadimefon)乳油,江苏建农农药化工有限公司;④30%苯醚甲环唑·丙环唑(15%苯醚甲环唑difenoconazole+15%丙环唑propiconazole)乳油,瑞士先正达作物保护有限公司;⑤75%三环唑(tricyclazole)可湿性粉剂,浙江世佳科技有限公司;⑥50%多菌灵(carbendazim)可湿性粉剂,山东泗水丰田农药有限公司;⑦70%甲基硫菌灵(thiophanate-methyl)可湿性粉剂,江苏龙灯化学有限公司。

在查氏培养基上采用生长速率法测定以上7种杀菌剂对F.proliferatum,B.australiensis,C.lunata和A.tenuis4个分离菌的抑制效果。将杀菌剂加入查氏培养基中充分摇匀,配成不同药剂含量的培养基,倒入9 cm直径的培养皿。培养基凝固后每皿中央接入菌龄5 d、直径5 mm的菌丝块,置28℃±0.5℃,L∥D=12 h∥12 h的ZRX-300ESW 智能人工气候培养箱(杭州钱江仪器设备有限公司)培养。接种后3、5、7、9 d采用十字交叉法测量菌落直径。每处理浓度重复4次,以加入无菌水为空白对照,求出各杀菌剂的毒力回归方程和抑制中浓度(EC50)。

1.4.2 杀菌剂对穗腐病田间防效试验

选择经室内测定对穗腐病主要病原菌抑菌效果较好的4种杀菌剂:①70%甲基硫菌灵可湿性粉剂有效剂量1 050.00 g/hm2;②80%代森锰锌可湿性粉剂有效剂量1 800.00 g/hm2;③20%三唑酮乳油有效剂量123.00 g/hm2;④50%多菌灵可湿性粉剂有效剂量750.00 g/hm2。于2008-2010年在大田小区进行防治穗腐病防效试验。

试验品种为‘秀水09’,采用直播方式,小区面积25 m2,每处理重复3次,随机区组排列。小区间筑田埂相隔,常规肥水管理,试验区内不施用其他杀菌剂。分别于破口前6 d(9月2日)、抽穗扬花期(9月12日)各施药1次。配药时,先用少量水将药剂充分溶解后,再加入适量水,用Jacto HD-400手动喷雾器(新加坡利农私人有限公司生产)进行喷雾施药。用水量为675 L/hm2,喷清水作空白对照。在第2次施药后20 d和黄熟期分别调查1次。每小区按5点取样法调查,每点用0.5 m2的铁丝框随机框起来,调查框内总穗数、发病穗数、每穗发病粒数,计算发病率和防效,采用Duncan氏新复极差法进行显著性分析[8]。

2 结果与分析

2.1 水稻穗腐病症状、发生及流行规律

2.1.1 水稻穗腐病症状及危害

2006-2010年,中国水稻研究所富阳试验基地种植的水稻品种(组合)在生长后期每年都发生一种穗部病害,特别是2008年和2009年最为严重。该病仅在抽穗扬花期显症,侵染穗部颖壳。发病初期,上部小穗颖壳尖端或侧面产生椭圆形小斑点,后逐渐扩大至谷粒大部或全部。病斑初期为铁锈红,逐渐变为黄褐色、褐色,水稻成熟时变为黑褐色,局部病穗有白色的霉层。该病症状与品种(组合)及抽穗扬花期的温、湿度有关。发病早而重的稻穗不能结实,发病迟的则影响谷粒灌浆充实,千粒重明显降低。

2.1.2 穗腐病发生危害与气候条件、水稻播栽期有关

种植感病品种(类型)的前提下,病原菌和气候条件是决定穗腐病是否发生及发生、流行、危害是否严重的主要因素;不同的耕作栽培制度和肥水管理方式是加重还是减轻病害的次要因素。

气候因素:穗腐病主要在水稻孕穗后期-抽穗扬花期侵染,灌浆-黄熟期均可显症。如此时期遇上适宜病害发生的气候条件(高温25~33℃、阴雨高湿RH95%以上),则有利病害蔓延流行,危害加重。2008、2009年中国水稻研究所试验基地及其附近的中、晚稻(粳稻)穗腐病严重发生危害。分析2年水稻关键生育期(孕穗后期-灌浆乳熟期的8-10月)的气候资料可知,这2年的8-10月雨日分别为43 d(占46.74%)和42 d(占45.65%)。2008年8月平均气温24.0~31.6℃、9月平均气温21.4~29.8℃。据气象数据统计,2008年9月13-17日,富阳地区遭遇连续5 d的阴雨,降雨量为44.8 mm。2009年8月雨日达到20 d,占64.52%,平均气温21.3~31.9℃;9月雨日15 d,占50%,平均气温20.5~29℃,不论是平均气温、雨日(湿度)等均利于穗腐病的侵染、危害。

2009、2010年用‘秀水09’进行不同播种期试验,试图通过调整水稻播栽期研究穗腐病发生危害。结果表明,在浙江杭州地区,播期越早,水稻穗腐病的发病率越高。分析抽穗-扬花期前后5 d的气候情况,发现穗腐病的穗发病率与播种时间、孕穗后期-抽穗扬花期平均气温、最高气温和最低气温呈正相关,相关系数分别为0.012、0.016 2、0.024 9和0.007 3。表明孕穗后期-抽穗扬花期的温度较高(27~30℃)时,有利于穗腐病的发生危害。因此,适当地延迟播种,避免水稻抽穗开花期与高温高湿气候相遇,可减轻病害的发生和危害(表1)。

表1 2009-2010年不同播种期水稻穗腐病平均发病情况1)Table 1 Incidence of rice spikelet rot disease at different sowing date in 2009-2010

穗腐病发生危害与耕作栽培制度及肥水管理有关。调查及研究结果表明,长江流域及其以北稻区以粳稻和籼/粳杂交稻为主,栽培制度以单季中稻或单晚为主,这类品种结合此栽培制度,使得大部分稻区的水稻关键生育期(孕穗后期-乳熟期)正好处于当地较适宜穗腐病发生流行的气候条件下(温暖25~33℃,高湿RH95%以上),是导致穗腐病发生、危害严重的原因之一。采用密植、直播、抛秧等栽培方式有利于穗腐病的发生。

2.2 分离菌对水稻的致病性

病原菌株鉴定结果为层出镰刀菌(Fusariumproliferatum)、澳大利亚平脐蠕孢菌(Bipolarisaustraliensis)、新月弯孢菌(Curvularialunata)和细交链孢菌(Alternariatenuis)(将另文发表)。

图1 不同接种方法的水稻症状表现Fig.1 Symptom of rice spikelet rot disease with different inoculation methods

对F.proliferatum、B.australiensis、C.lunata和A.tenuis的致病性研究结果表明,4个分离菌单独、两两、三个或四个混合接种,不论是采用针注射孕穗苞、开花小穗,还是扬花期喷雾接种幼穗,颖壳上均能产生典型的穗腐病症状,最初症状为红褐色小点,后扩展成红褐色病斑,表现出与田间相同的症状(图2)。

单独接种时,除F.proliferatum外,其他3个分离菌的粒发病率都是注射接种高于喷雾接种,其中B.australiensis注射接种粒发病率达到88.21%,发病严重度(全褐型病粒,下同)4个菌株都是注射接种大于喷雾接种,其中B.australiensis和C.lunata较严重。

2个菌混合接种时,发病严重度都是注射接种重于喷雾接种。A.tenuis+B.australiensis注射接种发病率最高,粒发病率达89.66%,喷雾接种时B.australiensis+C.lunata发病率最高,为57.57%;不论是注射还是喷雾接种都是B.australiensis+F.proliferatum发病最严重,但与其他两两菌株混合组合差异不显著。3个菌株混合时注射接种发病率高于喷雾接种,发病最严重的均是A.tenuis+B.australiensis+F.proliferatum,发病率为72.87%;喷雾法接种发病率最高、最严重的均是A.tenuis+C.lunata+F.proliferatum,但与B.australiensis+C.lunata+F.proliferatum差异不显著。4个菌株混合,注射和喷雾接种的发病率分别为74.95%和39.11%,发病严重度分别是13.01%和3.76%,低于个别单菌株、2菌株混合和3个菌株混合的发病率和严重度。表明并不是越多菌株混合致病力就越强(表2)。

表2 穗腐病分离菌株单独和混合接种谷粒发病情况(2009-2010年)1)Table 2 Incidence of grain rot after inoculation with single isolate or more isolates from rice spikelet rot disease in 2009-2010

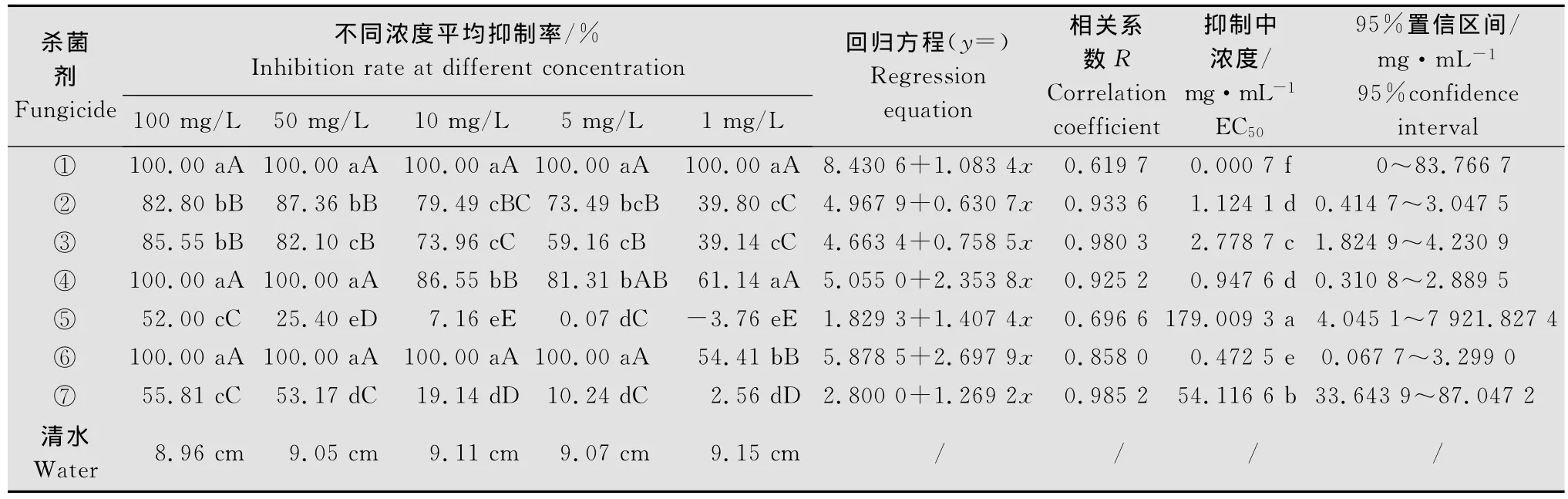

2.3 防治水稻穗腐病药剂筛选

研究结果初步确定F.proliferatum为主要侵染菌(将另文发表),室内筛选了7个杀菌剂对F.proliferatum的毒力和抑菌效果。结果表明,不同杀菌剂间对F.proliferatum的毒力和抑制生长效果差异很大,45%咪鲜胺乳油对F.proliferatum的抑制效果最好,即使很低浓度(1 mg/L)的抑制率也达到100%,EC50为0.000 7 mg/L;其次是50%多菌灵可湿性粉剂,5 mg/L以上浓度对F.proliferatum的抑制率达100%,EC50为0.47 mg/L;30%苯醚甲环唑·丙环唑[15%苯醚甲环唑+15%丙环唑]乳油、80%代森锰锌可湿性粉剂和20%三唑酮乳油也有较好的抑制效果。抑制率最差的为75%三环唑可湿性粉剂,在浓度为50 mg/L时,抑制率也仅为25.4%(表3)。

由表3可以看出,各杀菌剂对F.proliferatum的抑制中浓度(EC50)值各不相同,范围在0.000 7~179.009 3 mg/m L,相差255 727.8倍。具有明显抑制作用的药剂有45%咪鲜胺乳油,50%多菌灵可湿性粉剂和30%苯醚甲环唑·丙环唑乳油,其次是80%代森锰锌可湿性粉剂和20%三唑酮乳油。从回归系数b值来看,范围在0.587 1~2.697 9之间,b值<1的杀菌剂有80%代森锰锌可湿性粉剂和20%三唑酮乳油,分别为0.630 7、0.758 5,表明F.proliferatum对这几种药剂的耐药力较强,可以忍受的浓度范围比较宽。而50%多菌灵可湿性粉剂的b值为2.697 9,说明F.proliferatum对该药剂的反应比较敏感,药剂浓度稍有变化就会使药效大幅度上下波动。

表3 不同药剂对层出镰刀菌的毒力1)Table 3 Virulence of different fungicides to F.proliferatum

2.4 田间防治试验

2008-2009年用20%三环唑可湿性粉剂、15%三唑酮乳油、50%多菌灵可湿性粉剂、50%多菌灵·福美双可湿性粉剂等杀菌剂进行了防治穗腐病田间小区试验。结果表明,每hm2用15%三唑酮乳油1 500 g加水750 kg在孕穗后期和抽穗扬花期各喷雾一次对穗腐病防效最好,穗发病率显著降低,防效为78.4%,其次是50%多菌灵·福美双可湿性粉剂1 200 g/hm2,防效为74.3%。

2010年用70%甲基硫菌灵可湿性粉剂、80%代森锰锌可湿性粉剂 、20%三唑酮乳油、50%多菌灵可湿性粉剂进行田间小区防治水稻穗腐病药效试验,分别在抽穗前6 d、抽穗扬花期各喷雾1次。所有参试药剂均有一定防效,其中70%甲基硫菌灵可湿性粉剂和50%多菌灵可湿性粉剂对穗腐病的防治效果最好,分别达到75.20%和75.12%(表4)。

3 讨论

从感穗腐病的谷粒上分离到的4个菌株不论采用颖苞、颖内针注射还是喷雾法接种孢子悬浮液均可引起小穗发病,其症状与田间自然发病症状相同。但菌株间致病力差异明显,不同接种方法发病情况不同。4个菌株是否同为穗腐病病原菌,是同时侵染还是有主次、先后侵染,或是某一菌株为主要侵染源,其他为次要侵染源或腐生菌尚不清楚,需要进一步研究。

表4 田间不同药剂处理对水稻穗腐病的防治效果1)Table 4 Control effect of different fungicides on rice spikelet rot disease in the fields

从国内外目前的研究结果看,水稻后期谷粒变色(穗腐病)致病因素多样,目前已从变色稻穗(谷粒)上 分 离 到 20 多 种 真 菌[9-16],1 种 细 菌[17-19]。 然而,不是所有的真菌都是致病病原,可能大部分是腐生菌。另外,用从稗草上分离的弯孢菌(C.lunata)和互格交链孢菌(A.alternata)[20]及水稻细菌性基腐病菌(乳黄色和乳白色细菌)在水稻开花期进行人工注射或喷雾接种,均能使谷粒感染,形成变色谷(未发表的资料)。表明水稻在抽穗-扬花灌浆期是极易受到微生物侵染的,只要是植物病原菌几乎都能利用这一时期水稻的营养物质-淀粉作为自身培养基进行繁殖,使谷粒感病。

有关初侵染源和侵染循环:水稻穗腐病可由种子带菌,不同研究者已从感病(变色)稻谷上分离到多种真菌和细菌,但这些微生物不一定是初侵染源。种子带菌主要是影响发芽率和秧苗素质[21],因此种子消毒是必要的。假如种子所带菌是初侵染源,病原菌如何能在自然条件下存活近1年时间(以浙江杭州地区单季稻为例,水稻收割是上年的10月,播种是第2年的5月,初发病是8月底-9月中上旬)。即使能存活,病原菌又是如何从种子到秧苗、到成株期再到稻穗进而引起发病。另一种可能是空气中漂浮着大量的病原菌,孢子随风雨飘落到水稻颖壳开口处定殖、萌发侵染。但有2点值得注意,一是水稻在抽穗前5~7 d喷药防治有一定的防效,如果空气中的孢子是初侵染源,抽穗前喷药应无防效,二是稻穗一抽出尚未扬花灌浆就已发病,显现出铁锈红症状。这些都值得进一步研究以明确穗腐病初侵染源和侵染循环,为有效防治奠定基础。

水稻穗腐病是否发生、流行,危害是否严重,除与品种(组合)类型、穗型有关外,最主要的是与水稻关键生育期(孕穗后期-扬花灌浆期)气候条件有关,此时如遇温暖、高湿气候条件,则病害会严重发生危害。此外,还与施肥特别是氮肥用量,水分管理关系密切。现代水稻品种多耐高肥,稻农为追求高产往往大量施肥,特别是氮肥普遍超标施用。氮肥是大多数病虫害严重发生的重要诱因。另一方面,在生产实际中水的管理很不科学,多是长期深水漫灌,造成小环境湿度高,也是穗腐病重发原因之一。

为减轻穗腐病的发生危害,生产实践中可适当调节播种期,改变栽种方式,使水稻孕穗后期-扬花灌浆期避开当地雨水多、湿度大、温暖的气候条件,可明显减轻病害的发生。当前许多地方以单季稻为主,水稻播栽期可调范围较大,是完全可以做到的。如杭州地区可将水稻抽穗扬花期避开8月中下旬-9月上中旬(主要是台风暴雨、温度降低)。提倡合理平衡(N、P、K)施肥、少施氮肥,水的管理要做到“寸水活棵、中期浅水勤灌、后期干湿交替”。

生产上尚无针对水稻穗腐病的高效药剂。本研究筛选并经大田试验、示范,对穗腐病防治效果较好的药剂有45%咪鲜胺乳油、50%多菌灵可湿性粉剂、30%苯醚甲环唑·丙环唑乳油、80%代森锰锌可湿性粉剂和20%三唑酮乳油等,在生产中可根据实际情况选用,或两两药剂混用。防治穗腐病最佳施药时期是在水稻始穗前5~7 d及破口-齐穗期各打一次药。如遇连续阴雨需在雨前或阴雨间歇期加大剂量防治。可结合防治水稻后期的穗颈瘟、纹枯病、稻曲病、褐飞虱等几种药剂现配现用,达到一药多治的效果。

[1]Ou S H.Rice diseases[M].2nd ed.Commonwealth Mycological Institute,1985:321-322.

[2]Kurita T,Tabei H.On the casual agent of bacterial grain rot of rice[J].Annals of the Phytopathological Society of Japan,1967,33:111.

[3]Urakami T,Ito Yoshida C,Araki H,et al.Transfer ofPseudomonasplantariiandPseudomonasglumaetoBurkholderiaasBurkholderiaspp.and description ofBurkholderia vandiisp.nov[J].International Journal of Systematic Bacteriology,1994,44:235-245.

[4]肖庆璞.水稻谷枯病[M]∥中国农业科学院植物保护研究所.中国农作物病虫害.北京:中国农业出版社,1995:78-79.

[5]欧壮吉,陈绍平.水稻颖枯病发生危害及防治[J].植物保护,1999,25(4):15-17.

[6]Huang Shiwen,Wang Ling,Liu Lianmeng,et al.Rice spikelet rot disease in China 1.Characterization of fungi associated with the disease[J].Crop Protection,2011,30(1):1-9.

[7]Huang Shiwen,Wang Ling,Liu Lianmeng,et al.Rice spikelet rot disease in China 2.Pathogenicity tests,assessment of the importance of the disease,and preliminary evaluation of control options[J].Crop Protection,2011,30(1):10-17.

[8]唐启义,冯明光.DPS数据处理系统:实验设计、统计分析及数据挖掘[M].第2版.北京:科学出版社,2010.

[9]金敏忠.弯孢菌引起的变色米初步研究[J].植物病理学报,1989,19(1):21-26.

[10]金敏忠,柴荣耀,张庆生,等.水稻黑粒米症状与病原研究初报[J].植物保护,1994,20(2):7-8.

[11]吴文平,张志铭.种传真菌研究II、河北省水稻种传真菌的初步鉴定[J].河北省科学院学报,1990(2):56-65.

[12]柴荣耀,金敏忠,张庆生.变色稻谷寄藏的真菌种类及其致病性研究[J].浙江农业学报,1991,3(2):61-64.

[13]Maretti M A,Peterson H D.The role ofBipolarisoryzaein floral abortion and kernel discoloration in rice[J].Plant Disease,1984,68:288-291.

[14]Gravois K A,Bernhardt J L.Heritability and genotype×environment interactions for discolored rice kernels[J].Crop Science,2000,40:314-318.

[15]Tullis E C.Fungi isolated from discolored rice kernels[J].USDA Technology Bulletin,1936,540:11.

[16]方羽生,黄华林,陈玉托,等.水稻黑粒病菌生物学特性初步研究[J].广东农业科学,2004(1):40-41.

[17]简锦忠.台湾水稻新病害-稻细菌性谷枯病[J].中华农业研究,1983,32(4):360-366.

[18]罗金燕,徐福寿,王平,等.水稻细菌性谷枯病病原菌的分离鉴定[J].中华水稻科学,2008,22(1):82-86.

[19]Fumihiko Suzuki,Hiroyuki Sawada,Koji Azegami,et al.Molecular characterization of the tox operon involved in toxoflavin biosynthesis ofBurkholderiaglumae[J].Journal of General Plant Pathology,2004,70:97-107.

[20]黄世文,余柳青,段桂芳,等.禾长蠕孢菌和尖角突脐孢菌防治稗草的研究[J].植物病理学报,2005,35(1):66-72.

[21]Patel D T,Stout M J,Fuxa J R.Effects of rice panicle age on quantitative and qualitative injury by the rice stink bug(Hemiptera:Pentatomidae)[J].Florida Entomologist,2006,89(3):321-327.