仔猪腹泻的原因分析及综合防治措施

张淑华

(保定市易县农牧局,河北保定071000)

仔猪腹泻是一种常见病和多发病,很多因素都可以引起仔猪腹泻。在养猪生产中,发生率高,死亡率高。发病仔猪常表现厌食或拒食、消化机能紊乱,腹泻,水肿,生长迟缓,饲料利用率低等症状。近年来,保定市易县许多养猪场的断奶仔猪中,主要发生的疾病就是腹泻。有人认为该病由传染病引起,也有人认为由寄生虫引起。由于未能搞清病源,防治方法不当,造成了不应有的损失。为此,笔者于2011年1~5月,对保定市易县白马乡、桥头乡和高村乡的3个大型种猪场、17个规模化养猪场和28个村的45个专业户养猪场进行仔猪腹泻调查,分析保定市易县仔猪腹泻发生的原因,为本病的综合防治提供科学的理论依据。

1 流行病学调查

1.1 调查对象及时间

调查保定易县白马乡、桥头乡和高村乡的3个大型种猪场、17个规模化养猪场和28个村的45个专业户养猪场所有腹泻仔猪。调查时间自2011年1月至2011年5月。

1.2 调查方法

1.2.1 发病情况调查

通过走访、座谈和查阅有关资料,了解各猪场仔猪腹泻的发病情况及流行规律。

1.2.2 临床症状观察

现场观察仔猪发病情况及临床症状、圈舍卫生、温度及湿度、环境卫生及饲养管理条件、营养水平等。

1.2.3 病原分离

提取新鲜的仔猪腹泻粪便以及死亡仔猪的结肠黏膜刮取物进行实验室诊断。

1.2.4 数据分析

认真收集和记录各养殖场的仔猪腹泻疾病的发病情况,分析仔猪腹泻发病率与其他因素的关系,制定仔猪腹泻的综合防治措施。

2 结果

2.1 发病情况调查结果

2.1.1 不同类型猪场仔猪腹泻的发病及死亡情况

3个大型种猪场、17个规模化养猪场和28个村的45个专业户养猪场2010年仔猪腹泻的发生及死亡情况见表1,不同季节仔猪腹泻的发生及死亡情况见表2。从表中可以看出,大型种猪场仔猪不论是在发病率还是在病死率上都远远低于规模化养猪场及专业户养猪场,说明大型种猪场在仔猪疾病的综合防治上要更加规范一些。

表1 不同类型猪场仔猪腹泻的发病及死亡情况

2.1.2 仔猪腹泻的发病率与季节的关系

从表2可以看出,46899头仔猪发生腹泻的有18178头,总发病率为38.8%。春、夏、秋、冬四季的发病率分别为39.1%、22.7%、24.2%和67.3%,以冬季发病率最高,其次是春季和秋季,夏季发病率最低。

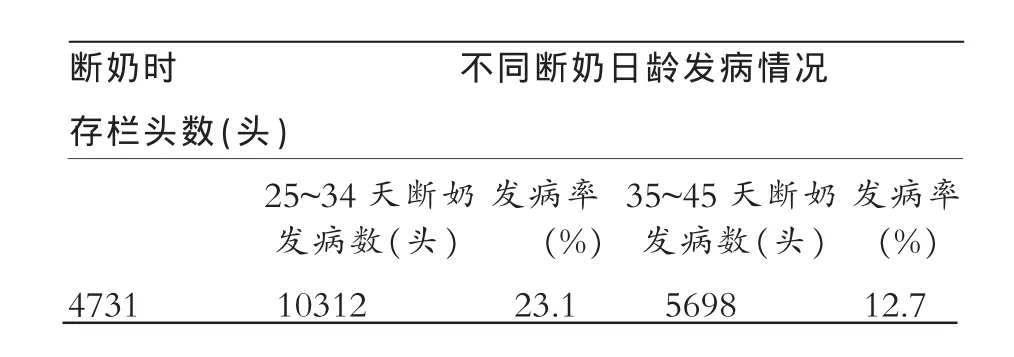

2.1.3 仔猪腹泻的发病率与不同断奶日龄的关系

通过表3可以看出,断奶日龄与发病率有着密切的关系,断奶越早,发病率越高。25~34日龄断奶仔猪腹泻的发病率高达24.3%,而35~45日龄断奶仔猪腹泻的发病率只有14.8%。

2.1.4 仔猪腹泻的发病率与母猪品种的关系

经对长白、约克、杜洛克、甘白4个不同品种的仔猪发生拉稀和死亡情况进行比较,结果以甘白仔猪的发病率最低,其次为杜洛克,长白和约克猪的发病率和死亡率最高,分别为28%和25.5%,结果见表4。

2.2 仔猪腹泻临床症状

发病仔猪的主要症状为9日龄内仔猪排黄色稀粪,9日龄以上的仔猪多排白色或黄白色糊状稀粪,严重者引起脱水和电解质失衡而衰竭死亡。剖检可见尸体消瘦,肠道内充满气体和黄色或白色水样内容物,肠黏膜肿胀、出血,有的肠黏膜脱落,肠系膜淋巴结肿胀,呈弥漫性出血。

2.2.1 急性型

病猪拉水样稀粪,食欲减退,病程短,多为发病1天即死亡。尸体剖检可见发绀、脱水,胃内充满食物,小肠特别是空肠段有卡他性肠炎,呈现膨胀,充血和水肿。

2.2.2 温和型

仔猪发病时精神沉郁,体温无变化,食欲减退。病猪主要症状是腹泻,粪便呈灰黑色,腥臭,多呈糊状,粪中含黏液,有些稀薄如水,以致猪栏周围的墙壁粪便所沾污。随着腹泻次数的增多,出现排粪失禁,以致飞节,尾根及肛门周围沾污粪便而显得很脏。病程略长的病猪,不愿走动,日渐消瘦。

2.3 病原分离

根据临床症状和剖检变化,对采集的487份病料,进行实验室检验,非传染性腹泻为145例,占总腹泻的29.8%。传染性腹泻342例,占总腹泻的70.2%。检出由致病性大肠埃希氏菌引起的仔猪黄白痢267份,占54.8%,其中黄痢86份,占17.7%,白痢181份,占37.2%;由沙门氏菌引起的仔猪副伤寒17份,占3.5%;由C型产气荚膜梭菌引起的仔猪红痢15份,占3.1%;由传染性胃肠炎病毒引起的仔猪传染性胃肠炎39份,占8.0%;由胃肠道线虫引起的仔猪腹泻4份,占0.8%;缺铁性贫血引起的仔猪腹泻49份,占10.1%;维生素缺乏引起的仔猪腹泻3份,占0.6%;消化不良性腹泻93份,占19.1%。

3 讨论

仔猪断奶是养猪生产过程中很重要的一个环节。我国传统的仔猪断奶时间在8周龄左右,而饲养水平较高的地区和猪场都采取早期断奶的饲养制度,一般在3~5周龄时断奶。采用仔猪的早期断奶技术,能提高母猪的繁殖率,减少由母猪向仔猪的疾病传播,并能提高生长期的生产性能和桐体品质。然而,对仔猪进行早期断奶也会给仔猪的生长发育带来一系列不良影响,其中腹泻综合征是早期断奶仔猪最常见、危害最大的疾病,腹泻已成为仔猪死亡的一大原因,给养猪生产带来很大的经济损失。

表2 不同季节仔猪腹泻的发病情况

表3 不同断奶日龄仔猪腹泻的发病情况

表4 仔猪腹泻的发病率与母猪品种的关系

3.1 引起仔猪腹泻的原因

3.1.1 早期断奶仔猪生理发育不健全

仔猪胃肠重量轻、体积小,运动机能微弱,与营养物质消化吸收有密切关系的小肠上皮、小肠绒毛和淋巴细胞等正处于生长发育阶段,小肠绒毛长度、小肠上皮凹陷深度、绒毛面积都还未达到成熟时的水平。小肠绒毛很容易被病菌和早期断奶措施所破坏而影响小肠对养分的吸收。同时仔猪胃排空速度快,缺乏反射性胃液分泌,因此食糜中的营养物质不能很好地得到消化、吸收,容易腹泻。

仔猪早期断奶后,小肠绒毛萎缩,腺窝变深。Hampson等(1986)报道,仔猪在21日龄断奶后24小时内,绒毛高度降至断奶前的75%左右。Miller等(1986)研究表明,断奶仔猪在断奶后5天,绒毛高度下降50%,腺窝深度进一步加深。顾宪红、张宏福等(2001)研究表明,断奶可使仔猪肠绒毛高度降低,且断奶时间越早,绒毛高度降低幅度越大,所需恢复时间越大,仔猪早期断奶对十二指肠部位豁膜形态影响最大,其次为空肠上段,各肠段绒毛高度、腺窝深度、绒毛宽度、肠壁厚度均显著下降。

研究表明,在仔猪O~4周龄期间,胰脂肪酶、胰蛋白酶、胃蛋白酶活性逐周成倍增长,但4周龄断奶后一周内各种消化酶活性降低到断奶前水平的1/3,经两周后才能恢复并超过断奶前水平。HamPson等(1986)报道,不管断奶前补饲与否,断奶后仔猪肠乳膜乳糖酶、蔗糖酶活性急剧下降,至断奶后4~5天达到最低水平。Miller等(1986)报道,无论4周龄还是6周龄断奶,蔗糖酶、乳糖酶、异麦芽糖酶活性在5天降至一半,而麦芽糖酶I、麦芽糖n酶活性在4周龄断奶仔猪没有变化,在6周龄断奶仔猪则升高。

此外,仔猪消化道内的酸度主要来自于胃内茹膜壁细胞分泌的盐酸和消化道内产生的有机酸。由于仔猪消化系统不完善,胃勃膜壁细胞数量和泌酸能力还不够成熟,神经和内分泌调控机制尚未完全建立,仔猪早期断奶后,由于乳糖供应停止,消化道内发酵产生的乳酸量急剧降低,日粮对酸缓冲力较高,中和分泌的胃酸,胃内分泌的盐酸不能及时提高其内容物的酸度,直接影响到胃蛋白酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶、梭肤酶、淀粉酶、脂肪酶、麦芽糖酶等的功能。因此早期断奶仔猪酶活性不足,特别是在断奶后一周,仔猪胃肠道对非乳饲料碳水化合物及脂肪的利用率较差,不能很好地消化植物饲料、固体饲料,容易导致腹泻。

3.1.2 早期断奶对仔猪造成应激

断奶后,仔猪不仅要面对与母猪分离和断奶后环境变化带来的应激,还要适应采食与温热的液体母乳完全不同的冷而干燥的固体饲料。研究表明,由于母仔分离所造成的心理应激以及由于仔猪从分娩栏到保育栏所造成的环境应激对早期断奶仔猪的生长和生理影响不大,但是,由母乳转向干饲料的营养应激则对仔猪的影响非常强烈。

3.1.3 日粮组成对仔猪的影响

1984年Newby提出,“旧粮抗原的过敏反应是仔猪腹泻的原发性因素,即先决条件”的理论,表明了日粮抗原引起的过敏反应,可能在早期断奶后腹泻中起重要作用。Miller(1984)指出,日粮抗原引起的过敏损伤主要是上皮细胞有丝分裂异常,细胞周转加快,不成熟细胞增加,表现为绒毛缩短,腺窝增深。

Hampson等认为早期断奶应激易导致仔猪腹泻及小肠黏膜萎缩,是断奶仔猪生长性能降低的主要原因,同时认为轮状病毒感染、肠道内病原性大肠杆菌的存在或腹泻的发生,并未加重正常断奶时小肠结构的变化;另外断奶后采食不足或不规律,或来自日粮的物理伤害,并未与小肠结构的改变有直接联系。因此,断奶造成的肠道结构和功能变化的主要原因是营养性应激。一方面断奶时母乳供应停止,乳中的乳源生长因子、激素以及其他生物活性物质对出生后仔猪小肠的分化和发育具有重要作用,断奶时这些因子的突然消失将对肠细胞生长、分化以及细胞功能的发育产生影响,促进仔猪小肠发育的乳生生物活性物质有表皮生长因子、多胺、胰岛素和类胰岛素生长因子等;另一方面,乳中不含有而饲料中含有的某些抗原性物质可引起断奶仔猪肠道过敏性损伤。

陈代文等(1995)研究表明,肠道对日粮抗原过敏是养分消化率降低和断奶仔猪腹泻的根本原因,养分消化率降低是导致腹泻的直接原因。过敏反应本身不直接导致腹泻,而是引起肠道损伤和养分消化率下降导致腹泻。

大量的研究表明,早期断奶腹泻的原发性因素并不是大肠杆菌等病原菌的感染,而是由于断奶营养应激造成的肠道损伤致使养分消化力下降,导致腹泻。

3.1.4 病原微生物的感染

病原微生物的感染也是仔猪早期断奶腹泻的主要原因之一,在病原体感染中,大肠杆菌和轮状病毒是最常分离到的,次者为沙门氏菌、志贺氏菌、猪流行性腹泻病毒、传染性胃肠炎病毒。

此外,饲粮蛋白质进入大肠后,在细菌作用下可发生腐败作用。大肠蛋白质腐败作用的增强可导致仔猪腹泻。研究表明,降低饲粮粗蛋白质水平可降低仔猪断奶后腹泻,平衡氨基酸是降低粗蛋白质水平的有效方法。董国忠等(1995)研究指出,低蛋白质氨基酸平衡饲粮可降低仔猪断奶后腹泻和提高仔猪生产性能,复合蛋白质型氨基酸平衡饲粮的饲养效果优于全植物蛋白型氨基酸平衡饲粮。

3.2 断奶仔猪腹泻的防治措施

3.2.1 加强饲养管理,提高母仔猪的管理水平溯本求源,饲养管理好妊娠母猪,提高仔猪出生重,才能为以后的仔猪饲养打下坚实的基础,为此应做到:妊娠前中期限制母猪的采食量,后期(怀孕90天后)逐渐加料,产前3天减少饲喂量,分娩当天不喂料。管理上严禁粗暴,注意保胎。

夏季做好防暑降温,提供充足清洁的饮水,中午饲喂湿拌料,提高母猪采食量;做好产后消炎,以防乳房炎的发生;冬季注意保温,防贼风,给哺乳母猪提供良好的生活环境,以最大限度的发挥母猪的泌乳性能,为仔猪提供充足的母乳。

初生仔猪必须及早吃上初乳,从初乳中获得母源抗体。同时,在断奶前后的仔猪饲料中适当补充矿物质、微量元素等。仔猪出生后及时补铁、补硒和维生素E,可有效防治仔猪营养性贫血和硒缺乏症,但补硒和补铁应间隔7天以上,以防两者拮抗。减少蛋白质含量,降低日粮抗原反应。一般在7日龄左右,仔猪开始喂全价颗粒料,在断奶前每头至少补饲600克,使仔猪在断奶前胃肠消化系统得到加强和健全,以适应断奶后采食饲料,尤其是植物性饲料,建立对饲料粗蛋白的免疫耐受性,减少日粮抗原过敏反应。在保证仔猪生长发育所必须氨基酸的条件下,蛋白质水平不能过高,粗蛋白含量控制在19%以内,既可减少日粮抗原反应,也可减少肠内蛋白质因消化不良造成的腐败和仔猪断奶后腹泻。

加强管理,减少各种应激反应。保持舍内温暖和一定湿度(50%~60%),避免温度骤然升降,加强环境卫生消毒工作,保持分娩舍、保育舍清洁、卫生、干燥;逐渐更换饲料。避免能引起仔猪腹泻的各种应激反应对预防仔猪腹泻至关重要。

3.2.2 采取逐步断奶的方式,把好断奶关

逐步断奶可明显降低仔猪因断奶引起的应激反应,能大大降低仔猪腹泻的发生。具体方法为:断奶时母仔白天分离,将母猪赶走,仔猪留原圈饲养,夜间将母猪赶回,过2~3天,待仔猪适应后将母猪赶走,仔猪留原圈再饲养3~5天,最后将仔猪转入保育圈。

3.2.3 配制好优质的断奶仔猪料

当前,大多数养殖户均使用全价浓缩料。据统计,那些盲目追求生长速度而饲喂蛋白质水平过高的饲料腹泻的发生率明显偏高。因此在配制断奶仔猪饲料时,应当按说明书将浓缩料比例控制在20%左右,蛋白质控制在19%以内。为了防止断奶应激造成的抵抗力下降,可在断奶后5~7天的饲料中添加多维电解质和葡萄糖,实践证明效果很好。有条件的养殖户还可在饲料中添加酸化剂,有助于维持仔猪胃肠道的酸度,激活蛋白酶原的活性,抑制病原微生物的繁殖,还可添加益生素等活菌抑制。

3.2.4 搞好圈舍环境卫生,做好消毒工作

养殖户应重视保育圈舍的环境卫生,及时清除圈舍内的粪尿,保持圈舍的清洁通风。选择高效安全无刺激性的消毒药定期进行消毒,每周至少消毒一次。

3.2.5 预防性投药

在仔猪饲料中添加诺氟沙星粉、痢菌净等药物,可有效防止腹泻的发生。

4 结论

通过对仔猪腹泻发病病因的分析,作出相应的防治措施,为养殖户防治仔猪腹泻的发生提供科学依据。