亚胺培南不敏感的阴沟肠杆菌碳青霉烯酶基因检测

崔兰英,常 东,路 娟,王 颖,罗文涛

(哈尔滨医科大学附属第一医院检验科,黑龙江 哈尔滨 150001)

阴沟肠杆菌是当前多家医院引起医院感染的重要病原菌,该菌引起的感染范围广泛,耐药性也在不断发生变化。近年来由于碳青霉烯类抗菌药物的广泛使用,耐碳青霉烯类阴沟肠杆菌逐年增加,使临床抗感染治疗面临严峻挑战。本文旨在研究哈尔滨医科大学附属第一医院临床分离的亚胺培南不敏感的阴沟肠杆菌碳青霉烯酶的主要基因型及其流行情况。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 标本来源 收集哈尔滨医科大学附属第一医院2011年5月至2012年10月期间临床分离出的亚胺培南不敏感的阴沟肠杆菌24株。菌种鉴定及药物敏感试验经Vitek-2 Compact全自动细菌鉴定仪(bioMerieux,France)完成。对每一菌株药物敏感试验采用K-B纸片扩散法进行复检。

1.1.2 试剂 所用抗菌药物纸片包括庆大霉素(CN)、妥布霉素(TM)、阿米卡星(AK)、复方新诺明(SXT)、环丙沙星(CIP)、左氧氟沙星(LEV)、氨曲南(ATM)、头孢吡肟(FEP)、头孢噻肟(CTX)、头孢他啶(CAZ)、头孢曲松(CRO)、亚胺培南(IPM)、美罗培南(MEM)、哌拉西林/他唑巴坦(TZP),均购自Oxoid公司。

1.2 方法

1.2.1 药物敏感试验 判断折点按照2010年美国临床实验室标准化协会(CLSI)标准执行。入选标准为亚胺培南中介或耐药,即MIC=2 μg/mL(中介)或≥4 μg/mL(耐药),K-B法折点为20~22 mm(中介)或≤19 mm(耐药)

1.2.2 基因扩增和测序 采用PCR方法对入选菌株碳青霉烯酶基因进行检测。采用煮沸法提取细菌DNA,引物序列根据GenBank中提供的序列设计,由上海生工生物工程公司合成,见表1。反应体系为引物各 2 μL,模板 DNA 1 μL,2.5 mmol/L dNTP 混合物4 mL,Taq 1 U,总体积50 μL。扩增条件为94℃ 预变性5 min,94℃变性30 s,47℃退火30 s,72℃延伸40 s,循环30次,最后72℃ 5 min。PCR扩增产物用1.0% 琼脂糖电泳后,紫外灯下观察结果。对PCR扩增产物进行测序分析,测序结果直接登陆 GenBank(http://www.ncbi.nlm.nih.gov)进行BLAST序列比对分析。

表1 引物序列Table 1 Nucleotide sequences of primers

2 结果与分析

2.1 菌株来源

24株阴沟肠杆菌来源于血液16株(66.7%),痰 5 株(20.8%),尿液 1 株(4.2%),创面分泌物1株(4.2%),引流液1株(4.2%);其中,ICU病房13株(54.2%),呼吸内科5株(20.8%),肾内科2株(8.3%),神经外科2株(8.3%),骨外科1株(4.2%),泌尿外科1株(4.2%)。

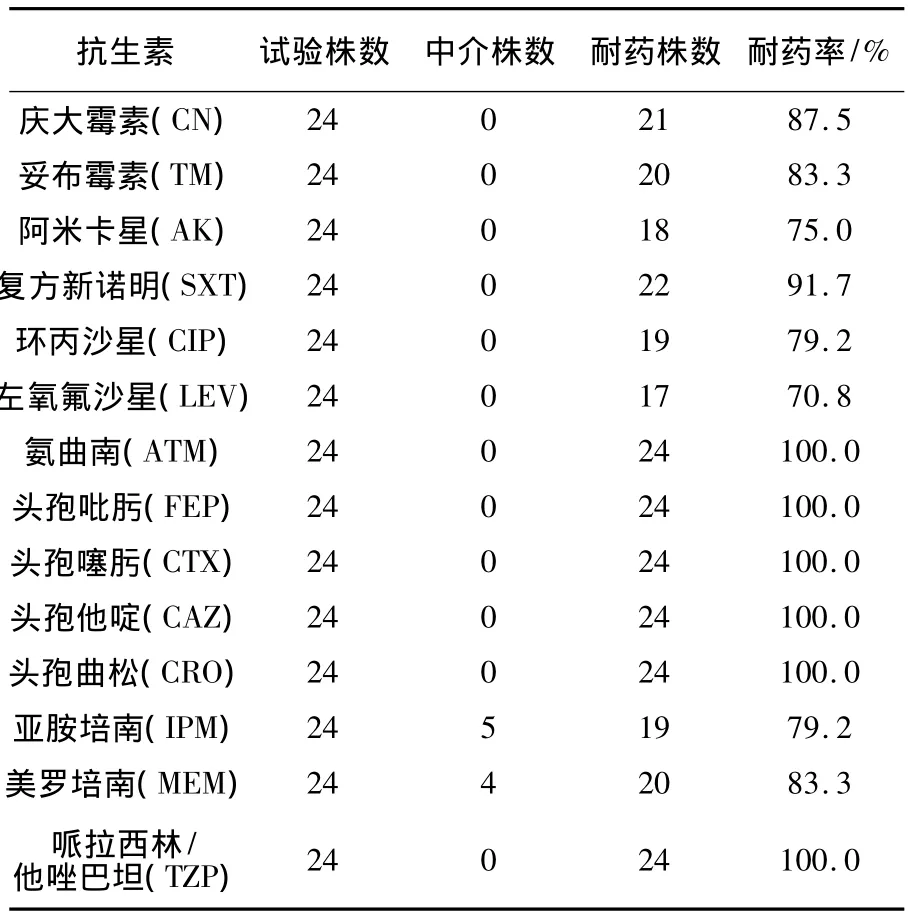

2.2 药敏试验结果

药敏试验结果见表2。待测的24株阴沟肠杆菌均表现为多重耐药,对亚胺培南及美罗培南中介或耐药,对所有青霉素类、头孢菌素类抗生素耐药,对左氧氟沙星、环丙沙星、阿米卡星、妥布霉素、庆大霉素、复方新诺明耐药率分别为70.8%、79.2%、75.0%、83.3%、87.5%、91.7%。

2.3 PCR扩增及测序结果分析

本次试验共检测4种我国常见的碳青霉烯酶基因(KPC-2、IMP-1、IMP-2、VIM),共有 20 株菌扩增出KPC-2条带,经测序后与GenBank序列对比,证实均为 KPC-2型碳青霉烯酶基因(DQ989640.1)。另4株菌未检测到待测基因。

表2 24株阴沟肠杆菌的药敏试验结果Table 2 The antimicrobial susceptibility test result of 24 Enterobacter cloacae

3 讨论

碳青霉烯类抗菌药物一直以来是治疗多重耐药肠杆菌,尤其是产超广谱β-内酰胺酶和Amp C酶菌株的一线药物。阴沟肠杆菌是引起医院感染的常见条件致病菌,耐药性和基因型不断发生变化[1],随着碳青霉烯类抗生素在临床中的广泛使用,耐碳青霉烯的阴沟肠杆菌逐年增加,给临床治疗带来新的挑战。

本试验菌株标本来源以血液和痰为主,科室多见于ICU和呼吸内科。药物敏感试验结果可见24株菌皆表现为多重耐药(一种微生物对3类或3类以上抗生素同时耐药),部分菌株对环丙沙星、左氧氟沙星、阿米卡星、妥布霉素、庆大霉素、复方新诺明表现一定的敏感性[2],建议临床,尤其高发科室根据药敏试验结果联合用药治疗亚胺培南不敏感的阴沟肠杆菌感染。

基因扩增和测序结果表明哈尔滨医科大学附属第一医院亚胺培南不敏感的阴沟肠杆菌产碳青霉烯酶以KPC-2型为主,与余兰等[3]的报道有一定差异,可能与地域有关。范建中等[4]认为我国华东地区碳青霉烯酶主要为KPC-2型。近年来,KPC酶在世界范围内快速播散,在大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、阴沟肠杆菌、粘质沙雷菌等都有发现该酶的报道。细菌产生耐碳青霉烯类抗生素的机制非常复杂,产碳青霉烯酶是细菌对碳青霉烯类抗生素耐药的主要原因[5-6]。另外,产超广谱β-内酰胺酶和Amp C酶同时外膜蛋白缺失,外排泵超表达等都可引起细菌对碳青霉烯类抗生素耐药[7],本次试验中有4株菌株未检测到待检测的4种碳青霉烯酶基因(KPC-2、IMP-1、IMP-2、VIM),可能由这些因素引起,也可能是产生其他碳青霉烯酶基因(如SME、GES等)导致。一些因素可促进碳青霉烯酶的产生,如长期应用头孢菌素类抗生素或碳青霉烯类抗生素,Livermore等[8]发现长期使用喹诺酮类抗生素也可诱导碳青霉烯酶的产生。

由于亚胺培南不敏感的阴沟肠杆菌多为多重耐药菌株,可选择的抗生素非常受限,患者感染难于控制,死亡率高。临床应根据药物敏感试验结果,合理应用抗生素,同时注意消毒隔离,避免该耐药菌的产生和传播。

[1]戴春梅,周建党,陈辉.医院感染阴沟肠杆菌的耐药性及基因型分析[J].微生物学杂志,2006,26(4):95-98.

[2]Hirsch EB,Tam VH.Detection and treatment options for Klebsiella pneumoniae carbapenemases(KPCs):an emerging cause of multidrug-resistant infection[J].J Antimicrob Chemother,2010,65(6):1119-1125.

[3]余兰,熊英,夏云.肠杆菌科细菌碳青霉烯酶耐药基因分析[J].临床检验杂志,2012,30(3):229-230.

[4]范建中,董晓勤,王贤军.KPC型碳青霉烯酶研究概况和进展[J].中国卫生检验杂志,2012,22(6):1469-1471.

[5]Queenan AM,Bush K.Carbapenemases:the versatile beta-lactamases[J].Clin Microbiol Rev,2007,20(3):440-458.

[6]Oteo J,Delgado-Iribarren A,Vega D,et al.Emergence of imipenemresistance in clinical Escherichia coli during therapy[J].Int J AntimicrobAgents,2008,32(6):534-537.

[7]Lee HK,Park YJ,Kim JY,et al.Prevalence of decreased susceptibility to carbapenems among Serratia marcescens,Enterobacter cloacae,and Citrobacter freundii and investigation of carbapenemases[J].Diagn Microbiol Infect Dis.,2005,52(4):331-336.

[8]Livermore DM,Warner M,Mushtaq S,et al.What remain against carbapenem-resistant Enterobacteriaceae?Evaluation of chloramphenicol,ciprofloxacin,colistin,fosfomycin,minocycline,nitrofurantoin,temocillin and tigecycline[J].Int J Antimicrob Agents.,2011,37(5):415-419.