我记忆中的皖南上海小三线

徐国利

每次回到家乡探亲访友,总要到原属上海小三线的七一厂厂区和附近走走,这时,脑海中便会浮现出七一厂和上海人在我童年和少年时代留下的一幕幕难忘影像。可以说,七一厂和厂里的上海人的生活打开了我认识外部世界的一扇窗口,丰富了我早年的社会和人生阅历。

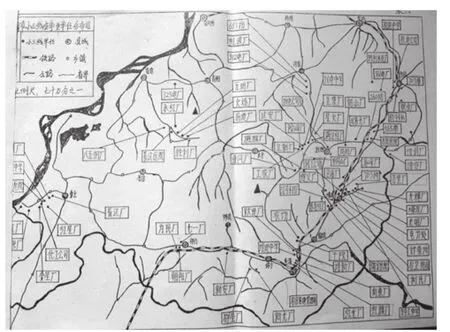

上世纪六七十年代,中国面临的国际形势十分紧张,根据中共中央、中央军委、国务院和毛泽东关于加强备战、巩固国防的战略部署,在安徽南部和浙江西部山区建设起一个以军工生产为主的综合性后方工业基地——上海小三线。小三线从1965年开始筹建,1988年调整结束,历时24年,共建成81家全民所有制独立单位,即54家工厂、2支运输队、1个变电所、3个物资供站、5所医院和防疫站、5所中学、7家管理机关、1家计量所、1所干校、1个农场等机构;另外,还建有厂附设小学39所,厂办集体事业单位38个。①

皖南上海小三线企事业单位分布图(徐有威提供)

位于皖南的徽州行署各县是小三线建设的最主要地区。我生于1966年5月,这时,小三线企业已经在祁门建起了七一医疗设备厂、朝阳微型电机厂、为民磁性材料厂。其中,七一医疗设备厂占地5.72万平方米,厂房建筑面积1.339万平方米。拥有固定资产原值557万元,净值276万元,设备净值63.9万元,流动资金155万元。职工423人(含在当地招工的11人),工程技术人员24人。②该厂位于城北区,与祁峰村(当时称祁峰大队)交错在一起。它由2个厂区和1个生活区组成,一是临近祁门县北街到阊江北路的南厂区和职工生活区,当地居民一般称为“七一厂”;二是临近祁门县茶厂的北厂区,当地居民一般称为“红旗厂”,两个厂区大门相距也就是200米左右。

童年经历祁门县物质文化生活极度匮乏的年代

我家恰巧住在县城北街中间的徐家大屋。这是一座带有门楼、庭院、天井、菜园的两进徽州老宅。据父辈说,它建于清代道光年间。清代中后期的老宅在其它地区可谓是珍贵文物,可是在徽州并不稀奇。城里比我家老屋气派的就有不少,如,与我家隔巷相望的北街马家大院便相当的气派和宏伟。到我父亲这一代,徐家大屋由我父亲和二位堂亲拥有。我家祖辈是城里的士绅,然而经历了1949年以后的土地改革和历次政治运动,家道中衰,父亲成为受管制的“四类分子”,母亲和姐姐都在务农。由于我家所住的北街紧邻七一厂的南厂区及生活区,那时读小学没有多少课外作业,我空闲时间经常在七一厂周围转悠,有时则溜进厂里看电影或是闲逛,有时到厂区和生活区附近拾废铜废铁或牙膏皮等。这些使我有机会亲见、亲历和听闻不少在七一厂工作和生活的上海人和他们的故事。

在那个年代,出身于工人、农民和干部家庭,特别是所谓的贫农、工人家庭,被视为“根正苗红”,是一种无上的荣耀。我的出身不好,父亲是“四类分子”,我常为此感到痛苦,心想自己为何不出生在贫农或是工人家庭呢?我读小学时,各方面表现突出,经常被评为“三好学生”。评上三好生都要填表。然而,每当我在表中“出身成分”一栏填上“小土地”三个字时,马上就有低人一等的感觉。不过,这种因政治身份的低贱带给我的自卑还是短暂的,给我更强烈和持续刺激的还是家庭物质生活的穷困和文化生活的贫乏。我家所在的祁峰大队位于北城区,条件比乡下农村好些,可是,仍无法和城里的非农业户口的居民相比。有时,亲朋好友送一张豆腐票、肉票或布票,父母总会感激不尽。对于童年的我来说,吃得好、穿得好,可谓是一种幸福了!如果还能戴手表和骑自行车,能经常看电影和看戏,那就是上等人的生活了!不过,这样的日子对于童年的我来说,只能是一种白日梦。

在那个时代,除了“地富反坏右”,我眼中的祁门人大体可以分为三个“等级”。最低等级是农民,我的亲戚多是农民,父母又在生产队,农民是我接触和认识最多的人。农民虽然与工人一样号称是国家主人,但实际社会地位和物质文化生活与工人无法相比。许多农民辛勤劳动一年,还是吃不饱,穿不暖。对农民来说,鲜肉、鸡蛋和豆腐一类的副食品只有逢年过节才能吃得上。祁门是典型的南方地区,只产大米,然而农民却不可能每天吃上米饭,有些月份红薯、南瓜、玉米等成为一日三餐的主食。酸菜是绝大多数农民家庭一年四季主打的下饭菜。有些家庭甚至连酸菜都吃不上,常常用盐水就饭吃。小时,家里有时用猪油、酱油、小葱花、味精和盐就开水冲一碗汤下饭吃,在许多农民看来已经算是比较奢侈了。第二等级,是政府部门和企事业单位的干部和工人,他们每个月可以享受肉、豆腐、鸡蛋等一类副食品供应,逢年过节,还会有品种和数量更丰富的副食品享用。夏天,还有绿豆汤喝,有西瓜吃。他们穿的衣服不仅没有补丁,而且面料也比较好。条件好的家庭,还有那个时代引以为荣的家用“三大件”——手表、缝纫机和自行车。

上海后方基地管理局(即上海小三线管理机构)下属的胜利机械厂外貌(徐有威提供)

一墙之隔的小三线厂上海人生活条件令我羡慕不已

不过,最令我羡慕的还是三线厂的上海人,他们才是县里真正的上等人。在那个年代,他们的物质生活可谓是相当“优厚”,不仅吃好的,穿好的,还经常能看电影。在我们当地人看来,上海人过得简直是天仙般的日子。他们穿的是卡其布、的确良、毛料等上等面料做的衣服。不仅如此,他们的衣着打扮富有上海大都市的时尚,不像当地居民的衣着那样土气,尤其是改革开放以后。三线厂里女职工的妆扮之洋气,简直不输电影和戏曲中的女演员。上海人的妆扮往往引领着祁门这座闭塞小山城的时尚潮流,有些招工到三线厂的当地青年会很快受到感染,成为小县城里衣着打扮的弄潮儿。我们生产队有位青年被七一厂招工,没多久便改“土”归“洋”。他留着长发,蓄着小胡子,穿着时髦的大喇叭裤。小县城几乎找不到他那号大喇叭裤,裤子的上面将屁股和大腿裹得严严实实,下面的裤脚则像一面大扇页。不过,太过时髦装扮往往也会引来当地人的冷嘲热讽。左邻右舍的和生产队农民便嘲讽这位青年是“假洋鬼子”。

山城祁门今貌

小三线厂的上海人不仅穿得好,还吃得好。上海与皖南相距400多公里,不算太远。为了保证三线厂职工的生活质量,抚慰人心,三线厂在上海设有办事处,其中一项重要任务就是源源不断地从上海采购和运送各类食品和生活日用品到各三线厂。食品和副食品有鱼类、肉类、水果、糖果、大米、面粉、酱油、汽水等,生活日用品有香皂、牙膏、香烟、面盆、热水瓶和铝锅等,可谓琳琅满目,应有尽有。不少食品和生活用品是小县城没有或很少能买到的,如带鱼、黄鱼一类的海产品,桃子、苹果等当地稀见的水果,大白兔奶糖和汽水等一类的高档零食,上海产的铱金笔、铝锅等高档日用品。在那个物质产品极度匮乏的计划经济年代,上海产的各种食品和日用品在小县城都是难以买到的高档品。能吃上这些食品,用上这些物品,是特别值得炫耀的。如果当地人通过关系,在三线厂的商店或上海人那里买到些食品或物品,大多会在邻里同事面前有意或无意炫耀一番。小时,偶有亲戚朋友送来糖果,母亲怕我很快贪吃完,总是藏起来,隔几天给一颗吃,为的是能吃长久些。然而,上海人不仅有糖果吃,而且能吃大白兔等高档奶糖,怎能不令我们小孩嘴馋呢!直到改革开放后的80年代,奶糖在县城的商店才可以随意购买。吃不到奶糖,能闻到奶糖的香味也好。我常到七一厂的宿舍边捡糖纸、香烟盒和其它好玩的东西。喜欢捡糖纸,不仅是因为爱看上面印有上海滩一类的上海风光,也是因为喜欢闻奶糖纸散发出的淡淡奶香味。

上海人的文娱生活也是小县城的居民享受不到的,特别是他们能经常有电影看。上世纪90年代以前,城乡居民最喜爱的文化生活是看电影,每逢放映好看的电影,县城就像过盛大的节日,乡下人也纷纷赶到城里看。而三线厂的上海人不仅能够经常看电影,还能看最好和最新的影片。有学者说,已经习惯了大都市生活的上海职工忽然间进入皖南山区,所有的业余生活瞬间消失,其实并不准确。为满足职工业余文化生活的需要,电影放映队这一在当时农村具有标志性的娱乐方式在小三线企业异常盛行,放映队每周定期到各工厂轮流放映。在上海有关部门的精心安排下,上海市一线电影院上映的影片,如《列宁在十月》、《列宁在 1918》、《铁道游击队》、《追捕》、《冷酷的心》和《佐罗》等经典影片会在第一时间运抵小三线。据1983年4月1日的上海《劳动报》披露,近年建立起30多支工厂放映队,使号称“小三线第一大厂”的八五钢厂,平均每5天可以看到一部新的电影。③

在祁门,居民们除了到电影院花钱看电影外,最高兴的事是免费看电影。当时能看免费电影的主要有三个地方:祁门茶厂、当地驻军的驻地、三线厂。我小时看免费电影,除了去茶厂,就是去七一厂。七一厂放的电影有两种,一是只给厂里职工看的,大多在厂里的大礼堂放映,有座椅。礼堂放映的电影多是新片或好看的彩色影片。放电影时,有人守门,不给外人进。我们小孩为了饱眼福,便想方设法溜进厂里。礼堂不给进,便爬到礼堂周围的玻璃窗上,抓住窗户的钢筋探头往里看。为了抢占看电影的好位置,小伙伴会常常发生争吵,抢不到地方而悻悻回家者大有人在。手抓窗户钢筋近看电影是需要毅力的,一场近二个小时的电影看下来,自然是手痛脚酸,不过,我们都觉得十分过瘾。另外一种是让当地居民一起看的露天电影,放映场地设在一个较平缓开阔的山坡上。遇上这种好事,当地居民会兴奋地辗转相告。下午三四点,就有人搬着凳子、椅子去抢占看电影的最佳位置。也有许多人不搬凳子,干脆站着看电影。放电影时,场地往往被挤得水泄不通。银幕的正面没有地方看了,就跑到银幕的后面看。小孩的身高比不过大人,也争不过大人,往往只有委曲求全到银幕后看电影。露天场地放映的电影以老的黑白片和旧片比较多,上海人一般也不愿意和“穷哥们”挤在一起看这类电影。

当地人与小三线厂人生活反差的原因

小三线厂的上海人有自己的生活圈子,很少与县城里的人来往,我们觉得他们是生活在另外一个世界的人。造成这种现象的原因,主要有两个方面:

一是客观原因。由于小三线厂大多是军工或军工性质的企业,一般是要对外保密的,在生产、行政和业务等方面不受安徽省政府和地方政府及相关机构管辖,这自然限制了他们与当地人的交往。小三线厂俨然皖南山区的“独立王国”和“上海飞地”。它们拥有“治外法权”,治安和办案均由上海公安三线分局负责;厂里职工的户口属于上海市。他们生活的厂区,物资供应和生活设施一应俱全。要买菜和各类生活用品,可以到厂区或生活区的菜场和小卖部去买。厂里的职工与外界、特别是上海的联系,有自己独立的系统。他们打电话与上海联系,使用的是上海的独立线路和上海区号。与上海通信联络,有专门的上海的邮电和电信通讯站。看病,都是到自己办的医院去。子弟读书,则是上自己办的小学和中学。他们也乐得生活在这个独立王国中。三线厂的厂区和生活区是与当地隔开的,或是用上面布满锋利的碎玻璃砌起的围墙围起,或是用长长的竹篱笆隔开。

二是主观原因。三线厂的上海人在当地居民面前普遍有一种优越感,不屑于与之交往。上海是全国最大的城市,文化教育条件和物质生活水平比皖南地区要优越得多,在他们看来,来皖南是到了“第三世界”的穷山沟里,因此,在心底自然看不起当地人,特别是当地的农民。上海人的这种优越感表现在许多方面。如,他们与当地人交谈时讲普通话,可是,转身与同事朋友讲话马上改讲当地人很难听懂的上海话。这种“话语转换”往往令当地人十分尴尬。再如,他们为了防备当地人、特别是小孩溜进厂里,会在厂门口让大狼狗看门。小时,每当我路过七一厂大门,看到大狼狗,便吓得躲得远远的。我们县里的工厂也有用狗看门的,但多是普通的狗,门卫也不像三线厂的门卫任由看门狗向路人狂吠。这无形中使我们觉得上海人“可恶”和“可恨”。为此,我们用一种不友善的“上海佬”来称呼上海人。

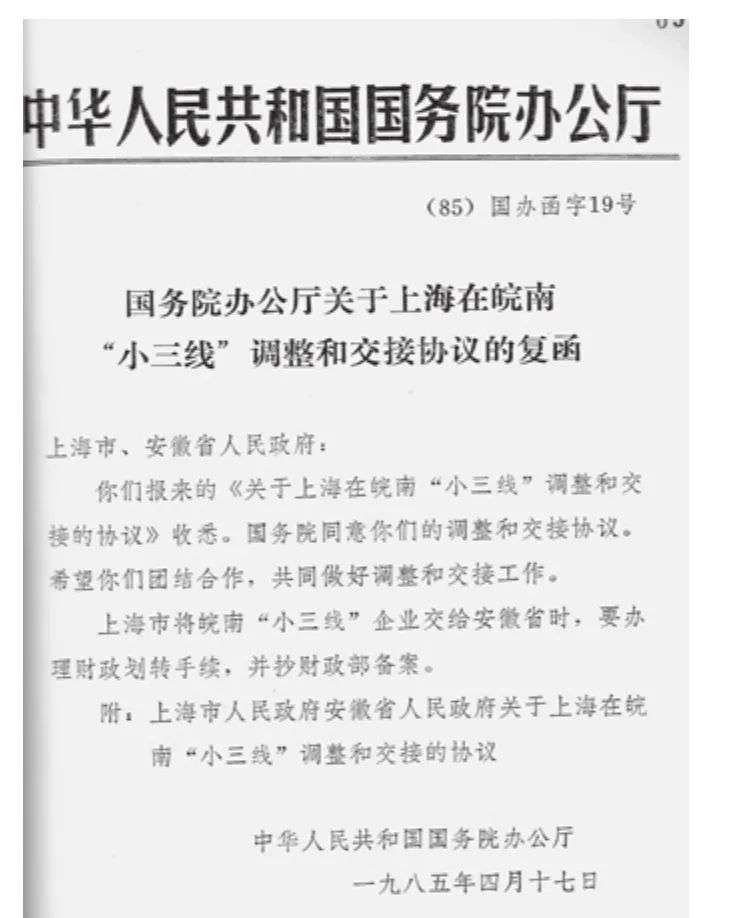

国务院1985年下发的关于皖南上海小三线文件

1978年,我上了祁门二中,由于二中在城南,到城北七一厂转悠的机会少了。加上那时已经恢复中考和高考,学习变得紧张起来,我也没有多少闲暇去玩了。偶尔路过七一厂,往往是匆匆一瞥。1983年,我考上了安徽大学,七一厂和上海人与我的生活愈加疏离。从1984年下半年开始,根据全国小三线会议精神和国务院办公厅(85)国办函字19号文批准的“上海市人民政府、安徽省人民政府关于上海在皖南小三线调整和交接的协议”,皖南的上海小三线开始调整。七一厂作为二类企业于1987年3月9日移交给祁门。祁门利用该厂南厂区办起了机械总厂,北厂区办起了蛇药厂,并从厂区生活设施中划出一部分办起了县职工教育中心学校和县卫生干部进修学校,部分生活用房则给教育系统及行政机关做宿舍。不过,当地居民仍习惯称南厂区为老七一厂,因为,七一厂和上海人已经成为他们那20年生活的重要组成部分。对于我而言,也是如此。

注释:

①参见徐有威《皖南山坳中的上海人》,《东方早报》上海2012年12月4日。

②祁门县地方志编纂委员会办公室编《祁门县志》,安徽人民出版社1990年版,第236页。

③参见崔海霞、徐有威《深山里的生活交响曲》,《东方早报》(上海)2012年12月11日。