唐代与元代塔式盖罐比较研究

邵 蕊

(中央民族大学民族学与社会学学院,北京 100081)

塔式罐是一种具有印度佛教风格特征的丧葬明器,一般由盖、罐、座三部分组成,流行于我国唐、元两代。在已公布的材料中,唐代的塔式罐均出土于北方地区,如陕西、河南、河北、山西、甘肃、内蒙古等地,其中陕西最多;元代塔式罐的出土范围则扩展到了南方地区,如1975年在湖北黄梅县西池窑厂元代墓葬中,出土了一件青花牡丹纹塔式盖瓶。对唐、元两代塔式盖罐的比较研究,可以阐释唐代与元代塔式盖罐蕴含的不同的文化内涵。

一、唐代与元代塔式盖罐的器形与纹饰比较

(一)唐代塔式盖罐

塔式盖罐是唐代出现的一种明器,多为陶质,也有瓷质或釉陶质,一般施有彩绘,图案有卷云、仰覆莲等,有的堆塑兽首、花瓣或直接在器表压印纹饰。现已发现的塔式罐,多为三彩器和彩绘陶器,以下两件较为典型。

1.1972年出土于陕西铜川黄堡镇的黑釉塔式罐(图1),是已出土的唐代塔式盖罐中为最著名的,被定为国宝级文物。罐形作翻沿唇口,短颈,溜肩,圆腹,腹下部渐收,贴有模印叶纹。罐盖模仿佛塔的九重相轮,层层递减,盖顶塑出一只小猴,曲腿直身坐于塔刹,做凝神眺望状。罐腹鼓圆,贴塑模印莲瓣一周。底座为正方形,下有八角形台基。底座上共有四组贴塑,底座四边堆贴坐佛造像,八角台基上挖出四个壁龛,内有护法神兽。此外,在底座四角上,还塑有昂首振翅的瑞鸟和四个负重的力士形象。

图1 陕西铜川黄堡镇出土的唐代黑釉塔式罐

图2 江西省博物馆收藏的元青花釉里红四灵塔式罐

2.1992年12月巩义市北窑湾十八号唐墓出土的三彩莲花座塔式盖罐是唐代塔式盖罐的另一代表。该罐口径7.5厘米,底径13.3厘米,通高33厘米。下大上小,略似喇嘛塔形。由三个部分组成:中部器身作罐形,直口,卷沿,圆唇,短颈,圆肩,鼓腹;下部托有盘形莲花叶瓣,再下为覆盆形圈足,构成底座,承托罐身;上部则是塔刹形盖。口颈和圈足施黄釉,托盘绿釉,盖为绿白,腹部则以黄、绿、白釉装饰成西瓜皮状纹样。

(二)元代塔式盖罐

元代时期,景德镇盛行青花和釉里红瓷器,塔式盖罐也开始用青花或釉里红装饰,以下几件较为典型。

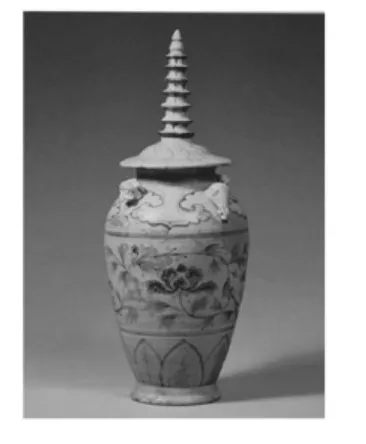

1.1975年湖北黄梅县西池窑厂元代墓葬中出土了一件元青花釉里红四灵塔式罐(图2),平口,短颈,溜肩,腹部下收,平底,腹部贴塑青龙、白虎、朱雀、玄武“四灵”。帽形盖覆于罐口,盖顶作喇嘛塔形,塔基为六棱形须弥座,塔龛内有一尊佛像,塔刹的根部有仰莲瓣纹。四灵塔式罐出现于元代,是从唐代塔式罐发展而来的。同时出土的还有一件青花牡丹纹塔式盖瓶(图3)。这两件塔式盖瓶(罐)均为青白瓷,分为瓶身和瓶盖两部分,盖顶上塑七级宝塔,塔顶塑有葫芦形宝刹,盖面绘有十二根荷叶脉纹,器身以六道弦纹分成三组纹饰,分别位于肩、腹、胫部。器肩堆塑有狮、象首各一对,绘有如意纹和云头纹,器腹纹饰为缠枝牡丹纹,下部绘仰覆莲纹,内饰蕉叶和蔓草。

2.内蒙古呼和浩特市郊也出土了一件完整的元代塔式罐(图4),小口,斜肩,直壁,平底,肩腹交界处有附加堆纹两周,堆纹上用圆棍斜向压印成绳索状,盖钮中空呈塔状。

图3 湖北黄梅县西池窑厂元代青花牡丹纹塔式盖瓶

图4 呼和浩特市郊元代塔式盖罐

由上可见,唐元两代塔式盖罐的器形与纹饰明显不同。由唐至元,罐体日益浑圆,罐座逐渐变小直至消失;对盖罐的装饰也由主要集中于罐座转向集中于罐的肩部与罐、盖扣合处。是什么原因促成了这一系列的变化呢?塔式罐作为一种明器,在一定程度上反映了时人的丧葬观念及社会风俗,下面拟从佛教与丧葬的关系对比进行分析,以梳理产生以上变化的社会原因。

二、唐代与元代塔式盖罐风格相异的原因

(一)佛教因素

塔式罐的产生和发展与佛教有着十分密切的关系。佛教产生于印度,于两汉之际传入中国,在长期的传播与发展过程中,逐渐中国化,成为中国传统文化的重要组成部分,而唐代与元代佛教的发展与变化也折射到了塔式盖罐的发展上面。

唐代佛教发展催生了塔式盖罐的产生。佛教传入中国的同时,佛塔艺术也传入中国并逐渐中国化。瓷制佛塔是受汉魏六朝时期制作的青瓷魂瓶(也称谷仓罐)的启发,逐渐演变而成的。魂瓶造型复杂,结构分上、下两部分,下部为圆形罐体,上部则常常堆塑着丰富的人物、动物等造型楼阁。这种器物直接催生了塔式盖罐的出现。塔式盖罐在唐代的出现就是在佛教流行和六朝青瓷魂瓶的共同影响下形成的。图1黄堡镇出土的黑釉塔式盖罐,从造型上看模仿了唐代的单层佛塔,而塔顶的小猴又极有可能与佛本生故事中的“神猴”传说有关,具有佛教文化的内涵。

元代藏传佛教促进了塔式盖罐的演变。元朝历代皇帝对各种宗教原则上都采取保护政策,但对佛教最为重视。汉族聚居区有禅宗、华严宗、天台宗、律宗、净土宗,以禅宗势力最盛,但禅宗又分临济、曹洞等派。藏族地区当时称为吐蕃,流行藏传佛教,内部亦教派林立,势力较大的有萨迦、宁玛等派。忽必烈尊奉萨迦派,其领袖八思巴被封为帝师,成为全国的佛教首领。藏传佛教广泛传播,产生了深远的社会影响。塔式盖罐的形制借鉴了藏传佛教中宝瓶的形制与内涵。宝瓶是藏传佛教中唐卡吉祥八宝之一(图5),被画成极其华丽的金瓶,通常各个部位都有莲花图案,瓶颈上系有来自神域的一方丝绸,顶部用一棵如意树作为顶饰,树根长期浸泡在瓶内的圣水中,树根上会神奇地长出各种珠宝。封好的宝瓶会放在或埋在圣地,以使周边地区富庶或取悦居住于周边的地方神。宝瓶(图6)在藏语中称“崩巴”,象征着灵魂永生不死。元代的塔式盖罐,如元青花塔式盖罐,其形制与宝瓶的形制十分相似,罐身浑圆、低矮甚至没有底座,塔式盖罐的作用也与宝瓶灵魂不灭的象征意义有相似之处。

图5 唐卡中的宝瓶

图6 藏传佛教中的宝瓶

(二)丧葬观念

“国之大事,在祀与戎”,在中国传统社会,人们历来重视丧葬。唐代厚葬之气风靡全国,一般百姓死后不火葬,只有和尚圆寂后才火葬。据《旧唐书·舆服志》载:“近者王公百官,竟为厚葬,偶人像马,雕饰如生,徒以眩耀路人,本不因心致礼。更相扇慕,破产倾资,风俗流行,遂下兼士庶。”唐代塔式罐多出土于有棺椁的墓葬中,说明这时的塔式罐多用于随葬品,作为陪葬明器的可能性最大。

唐朝灭亡后,少数民族纷纷涌进中原建立政权,民族融合在丧葬习俗上也有所反应。尽管当时契丹、党项、女真等少数民族的丧葬习俗不尽相同,但都流行火葬。由于火葬具有省钱和省地的优点,火葬和土葬都是宋代的主要葬法,加上朝廷允许一般百姓采用火葬办理丧事,所以在宋代火葬较土葬更加流行。可以这么说,宋、辽、西夏、金是我国火葬最为盛行的时期[1]。同时,宋代还有“塔葬”[2],这种下葬方式一般是宋代的高僧采用,但随着佛教的普及,下层百姓也有逐渐采用“塔葬”的形式。元代继承了宋代的火葬习俗,火葬极为普遍。基于“火葬”的需要,塔式罐的功能也发生了变化,改成了装骨灰的葬具,同时也促进了塔式罐的发展。

(三)经济贸易

唐代与元代的经济贸易对塔式罐的影响有着相似之处。唐代与元代在我国历史上都是统一的多民族国家,政治上空前的统一为塔式罐的发展提供了良好的社会氛围,空前发展的商品经济也为塔式罐的发展提供了强有力的经济后盾。

唐代国力强盛,经济繁荣,商业和对外贸易极为发达,生产力的发展有力地推动了陶瓷业的发展。唐代黄堡窑顺应了时代需求,勇于探索,大胆创新,烧制出了造型和装饰均带佛教色彩的器型——塔式罐。唐代的佛教文化已渗透到黄堡窑的制瓷业中了。同时,唐人思想开放,中外经济、文化交流广泛,塔式罐的产生与出现,既保留了印度佛塔的特征,又融入了浓郁的中国传统文化。

元代进出口贸易发达,瓷器是主要的外销器物之一。这一时期生产出来的瓷器不仅是为了满足人民的日常生活需要,更有一大部分是为了满足外销需求。据元人王大渊的《岛夷志略》记载,当时出口的陶瓷品种有青瓷、青白瓷、青花瓷等,又以青花瓷最具有代表性。根据国外出土的报告来看,在菲律宾发现的大量中国瓷器中,没有一件是来自于华北地区的窑口,大部分来自于浙江、福建等东南沿海地区。可是在韩国新安海底沉船中发现的元代瓷器中却没有一件青花瓷器[3]。由此可以推测,在出口的元代瓷器中也是存在区别的:器形高大、采用进口钴料,绘画纹饰繁密的青花瓷是专门销往西亚信奉伊斯兰教的国家;而器形矮小、采用国产钴料,绘画纹饰简洁的青花瓷则专门销往东南亚地区。这样的差别生产,也促使工匠们根据不同国家的不同审美需要设计出不同的纹饰。东南亚地区对中国瓷器的巨大需求,促使了南方窑口在器形与工艺等方面的创新与进步,有利于元代塔式盖罐的不断演变和发展。

(四)陶瓷业

唐代陶瓷业总的特点是“南青北白”,北方与南方瓷业的代表分别是邢窑白瓷与越窑青瓷。比较而言,北方窑口敢于进行各种各样的尝试与探索,在烧造白瓷的同时还兼烧黄瓷、黑瓷,是一个白瓷向较为保守的青瓷发起挑战的时代[4]316。因此北方的窑厂也更加吸引世人的注意。唐墓中出土的塔式盖罐以三彩陶器较为常见,而唐代盛行的三彩釉陶器,以西安与洛阳两地唐墓中出土数量最多,山西、甘肃等地也有出土,其他地区则较少,以三彩器为常见形式的塔式盖罐出土地区以北方为主也就不难理解了。到了元代,景德镇迎来了发展高潮,尤其是元朝统治者在景德镇专门设置了“浮梁瓷局”来掌管瓷器生产的有关事务,使得制瓷业的发展呈现了逐渐向景德镇集中的趋势,促进了元代塔式盖罐出土范围在原有基础上向南方地区的扩展。

三、结语

唐代的大一统与对外交流使塔式盖罐得以创制与兴盛,而元代空前发达的对外贸易促进了塔式盖罐的规模化生产。唐代塔式盖罐的造型、纹饰受中原佛教的影响更加突出,在元代,由于藏传佛教的独特地位,塔式盖罐身上藏传佛教的身影更加显著。唐元两代塔式盖罐造型、纹饰以及功能作用的不同是两个朝代佛教发展情况、丧葬观念、生活习俗等诸多因素交织在一起共同影响的结果,但两个朝代都为塔式盖罐的发展创造了良好的外界条件,促进了其更好地融入到中国的本土文化中。

[1]张邦炜.辽、宋、西夏、金时期少数民族的丧葬习俗[J].四川大学学报,1997(4).

[2]游彪.“礼”“俗”之际——宋代丧葬礼俗及其特征[J].云南社会科学,2005(1).

[3]周明.元代社会生活对元瓷造型及装饰的影响[J].景德镇陶瓷,2006(3).

[4]张之恒.中国考古学导论[M].南京:南京大学出版社,1991.