斯坦尼斯拉夫斯基体系和我们

童道明

《斯坦尼斯拉夫斯基体系论纲》

一

于是之先生2013年1月20日去世,第二天的《北京晚报》上,就有一整版的悼念文字刊登出来,在新华社记者廖翊对于夫人李曼宜的访谈中,李大姐也提起了我:“他(于是之)特别佩服童道明,因为他俄文好。他认为学习斯坦尼不懂俄文怎么看?所以,他看童道明的翻译,经常一起探讨。”

我这才完全弄明白了,为什么从上世纪八十年代初起,于老师一直照应着我,提携着我,把我吸引到了他周围。这一切都缘于他读了我那篇发表在《外国戏剧》上的长文《斯坦尼斯拉夫斯基体系是非谈》。

斯坦尼斯拉夫斯基体系的最为重要的内涵,反映在斯氏反复强调的两个慨念上,一是“从自我出发”,一是“我就是”。

可以这么说,斯坦尼斯拉夫斯基的第一个有关舞台艺术的独特发现,就是“从自我出发”,但最早的用词是“有魔力的‘假使’”。在他的自传《我的艺术生活》中,有一章叫《久已熟知的真理的发现》,记叙他“坐在芬兰海湾的岩石上回味着以往的创作过程”时,发现了一个“真理”:“我理解到,创作是在演员的心灵和想象中出现了有魔力的创作性的‘假使’的那一时刻开始的。

而当“有魔力的‘假使’”与“规定情境”联系到了一起的时候,就出现了演员的角色创作的逻辑与“规定情境中的我”的行为逻辑的重合,这就是“从自我出发”的含义。

到后来斯坦尼斯拉夫斯基在写作《演员自我修养》时,对表演艺术的“真实感与信念”作深入研讨时,则提出了“我就是”的概念:

“你不是在表演,而是真的在生活。你是真实地生活在你自己所想象的家庭里。在我们的行话中,我们就把舞台上的这种状态叫做‘我就是’。形体动作和情感的逻辑与顺序使你达到真实,真实引起信念,这一切加在一起就造成‘我就是’——这就是秘密所在。什么是‘我就是’呢?这意味着:我存在着,我生活着,我和角色同样地在感觉和思想”。

“我就是”实际上就是要求演员在准备角色的过程中,产生“我就是”那个“角色”的演员自我感觉。“从自我出发”是让“角色”靠近“我”;“我就是”则是让“我”靠近“角色”。因此,这两个方法是不同的,它们得到的历史评价也是不同的。

我们知道丹钦科是斯坦尼斯拉夫斯基最亲密的战友,是他们两人一起创建了莫斯科艺术剧院,但最早起来质疑“从自我出发”的合理性的恰恰是丹钦科。他一再表示不能认同这个“从自我出发”的方法,认为这不利于舞台的人物形象塑造。到了上世纪五十年代中期,当俄罗斯的戏剧界开始认真反思全面推行斯氏体系的得失时,最受诟病的也恰恰是“从自我出发”,认为片面推行这个方法,是造成戏剧舞台“无形象化”的一个重要原因。

关于这一切,我都在那篇《斯坦尼斯拉夫斯基体系是非谈》中作了有根有据的介绍,这显然引起了于是之的关注,也引起了他的共鸣,因为他对斯氏体系的褒贬也和俄罗斯剧坛一些有识之士是相仿的。当然于先生对斯氏体系的态度是在我与他相识之后才知道的。而且知道,对于斯氏体系的一分为二的见解是他本人的戏剧观念的一个重要内容。所以他在1994年5月7日与我所作的“戏剧对话”中发表了这样的见解:

“我不是一个斯坦尼斯拉夫斯基体系的信士弟子,他那个‘从自我出发’我始终反对,它耽误了我们的许多演员。但是他这个‘我就是’无罪。一个演员追求‘性格化’,他从生活出发,观察、体验、揣摩、模仿,经过他的努力,他对于他要扮演的那个角色,建立了信心,得到了自由,也就是说他抓住了他的角色的自我感觉。这时候,我们一般就叫有了‘我就是’了。”

北京人艺的老艺术家,虽然对斯氏体系的接受有差异,但对于“我就是”的肯定,是趋于一致的。

而从新中国成立之后。最早将斯氏体系运用到舞台实践中去的,是北京的两位导演艺术家——中国青年艺术剧院总导演孙维世和北京人艺总导演焦菊隐。他们也都是把“我就是”视为实践斯氏体系的一个突破口。

1950年3月,孙维世在中国青年艺术剧院排演《保尔· 柯察金》,把前期案头工作列为:研究资料,分析剧本和写角色自传。可能以前的导演也向演员提过类似“研究资料、分析剧本”的要求,但她让演员在此基础上写作“角色自传”却是在中国的话剧史上破天荒第一次,这是在俄罗斯学习导演艺术的孙维世在中国话剧舞台实践中的创举。写“角色自传”就是意味着要让演员逐渐获得“我就是”的自我感觉。《保尔· 柯察金》1950年9月首演落幕时,诚如《唯有赤子心》一书中所说的,“历史在此刻赋予这个舞台特别的意义——这是新中国建立之后,中国的第一次规范地运用斯坦尼斯拉夫斯基体系排演的一部话剧。”

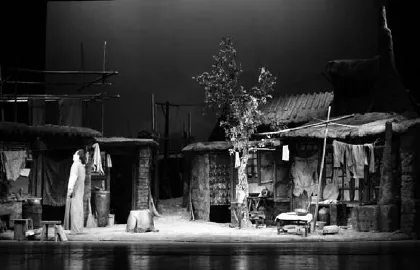

话剧《龙须沟》剧照

与孙维世不同的是,焦菊隐是带着中国传统戏剧文化与法兰西戏剧文化的背景去接近斯坦尼斯拉夫斯基体系的。所以他1950年在北京师范大学开课讲述斯氏体系,便直接讲述《演员自我修养》的第八章《信念与真实感》,他用“演员——角色”的统一体来说明“我就是”的演员自我感觉:“斯氏称之为演员与角色的关系——‘演员——角色’——也就是说:演员在创作中,经过一连串的矛盾统一过程,在他自己身上,从内到外将角色创造出来;亦即在自己的身上建立起一个‘演员——角色’的特殊统一体。”

焦菊隐在排练北京人艺开幕大戏《龙须沟》(1950—1952)时,同样地要求演员写角色自传,他还特别表扬了于是之写的《程疯子传》:“《龙须沟》程疯子的自传,写得并不是很长,但有关角色的几个关键性问题解决得比较合理,这就为角色的动作线提供了扎实的生活根据。”

焦菊隐在排演《龙须沟》的过程中提出了“心象说”,指出演员建立“心象”的过程,就是“先让角色生活于你,然后你生活于角色”的过程,这里更强调了角色形象的再体现,更强调内部动作(体验)与外部动作(体现)的一致性。

所以,我在为于是之主编的《论北京人艺演剧学派》一书撰写《心象说》一章时,对于“心象说”与斯氏体系的关系作了这样的陈述:

“‘心象说’是焦菊隐假借斯坦尼斯拉夫斯基的名义提出来的,但实际上是焦菊隐从中国民族戏剧美学出发并适应着中国话剧舞台艺术的实际,对斯氏体系的精心校正和发挥,因此也是焦菊隐戏剧学说中最有光彩、也最富独创性的一个部分。”

二

在建国之初,在中国话剧的另一个重镇——上海,上海人民艺术剧院副院长黄佐临,与北京的孙维世、焦菊隐遥呼相应,实践着用斯坦尼斯拉夫斯基体系贯彻到自己的导演工作中去。他在1953年所作的《<曙光照耀着莫斯科>的排演步骤和体会》的报告中,开宗明义地指出:“这是根据我对斯坦尼斯拉夫斯基体系的肤浅体会,结合我十年来的舞台经验,和针对演员们的实际情况而拟定的一个协助演员进行创作的试行草案。”

在这个报告中,佐临一再引论斯坦尼斯拉夫斯基的相关语录,来指导演员的表演。有的是大段大段的引用斯氏的言论,有的则是借助斯坦尼的威望的即兴发挥,如:

“我记得斯坦尼斯拉夫斯基在哪里好像说过:一个最好的演员在台上可以维持五、六分钟的沉默。”我以二十分钟来要求扮演看门老人的青年学员未免太过于苛刻了,但这是很好的课题,舞台经验丰富的演员也不妨找个机会尝试尝试,一显身手!”

给我留下深刻印象的是,佐临在阐述《曙光照耀着莫斯科》这出戏的主题思想时,也借用了斯坦尼斯拉夫斯基的习惯用语——“最高任务”:“《曙》剧的最高任务就是要说明:‘我们全体人民正在遵照美的法则改造世界’。”

在世界上的戏剧大国中,只有俄罗斯和中国是曾经有过全面推行斯氏体系,从而形成“独尊斯坦尼”的局面。这个局面后来都被不同程度地打破了。而在中国对“独尊斯坦尼”的局面首先提出质疑的,恰恰就是佐临先生。

1962年是中国的文艺环境比较宽松的一年。在这年三月举行的“广州会议”(全国话剧、歌剧、儿童剧创作座谈会)上,佐临作了题为《漫谈“戏剧观”》的发言,这个发言后来刊登在4月25日的《人民日报》上,引出了广泛的社会影响。

佐临这篇文章的要旨,是主张破除由单一的“戏剧观”即戏剧观念(是指斯氏体系)独霸剧坛的局面:“突破一下我们狭隘戏剧观,从我们祖国‘江山如此多娇’的澎湃气势出发,放胆尝试多种多样的戏剧手段,创造民族的演剧体系,该是繁荣话剧创作的一个重要课题。”

1979年我写《斯坦尼斯拉夫斯基体系是非谈》,也有呼应佐临1962年发出的呼吁的意图。我那篇文章是这样结尾的:“斯坦尼体系是朵花,想让这朵花开得更好,其办法不是扫荡其它花卉,由它一花独放,而是让它在百花之中吐芳争艳……我们将在星光灿烂的外国戏剧艺术的天幕上,在斯坦尼这颗耀眼的星座旁,发现还有布莱希特、梅耶荷德、瓦赫坦戈夫等明亮的星星在向我们微笑。”

三

以后的中国戏剧美学思潮的演进,也确实是走向了一条在兼容中创新发展的大道。徐晓钟先生1988年写的《在兼容与结合中嬗变》一文,在一开头就把这个新的美学课题表述得十分清楚了:

“我一直想通过一台戏的演出(甚至包括剧本创作)表述自己这几年对戏剧发展的思索:继承现实主义戏剧美学传统,在更高的层次上学习我国传统艺术的美学原则,有分析地吸收现代戏剧(包括现代派戏剧)的一切有价值的成果,辩证地兼收并蓄,以我为主,孜孜以求戏剧艺术的不断革新。”

当今中国的主流的戏剧思潮,还是把“继承现实主义戏剧美学传统”放在重要地位。在我们的观念里,斯坦尼体系自然就是现实主义戏剧美学传统的一个重要组成部分。

但是我们现在对于戏剧现实主义的认识有了一个重大的进步,那就是:现实主义不是表现在舞台上一定要有写实的布景,而是表现在演员的表演要有真实的情感和心理依据。这样,我们慢慢地几乎有了个共识:对于演员基本功的培养,斯坦尼体系依旧是不可或缺的。我想起十几年前,前苏联剧协主席访华时曾对我说:斯坦尼体系对于戏剧演员,就如同素描之对于画家,是打基础的。

去年莫斯科艺术剧院应北京人艺之邀,在首都剧场连演了三出戏——《樱桃园》、《白卫军》、《活着,但要记住》,北京的戏剧人对这三出戏的演员表演都给予了高度评价,大家心里想到的是:这些演员毕竟在俄罗斯得到过斯坦尼体系真传。

与此同时,我们也开始更宏观地来审视斯坦尼体系的精义,我们更关注斯坦尼斯拉夫斯基对于戏剧本体的认识,即“戏剧表现人的精神生活”,这就决定了我们也倾向于认同舞台上的呈现应该是“体验基础上的再体现”。这就是我们现在对于斯氏体系的比较能达成共识的解读。有了这个认识,就能确认斯氏体系能帮助我们的演员练好内功,打好基础,这是其他戏剧体系难以比拟的。这也就是为什么,尽管当今世界,戏剧流派林立,但斯氏体系永远能以其内涵的永恒性与丰富性而独步世界剧坛。

说到斯坦尼体系的丰富性,还因为我们可以将斯坦尼斯拉夫斯基关于戏剧伦理(戏剧道德)的论述纳入其中。斯坦尼斯拉夫斯基的一些名言,如“爱心中的艺术,不爱艺术中的自己”,如“没有小角色,只有小演员”,其之所以能够如此的深入人心,是因为它们已经与我们所要追求的戏剧文化融为一体。

在斯坦尼斯拉夫斯基之前,也有一些“演员须知”之类的条文,但那都是技术层面上的约定俗成(如“演员在舞台上不能背对观众”之类),斯坦尼斯拉夫斯基体系的出现,才把戏剧文化提升到了一个从未有过的高度,演员不再是让人瞧不起的“戏子”,而是一个能把“人的精神生活”艺术地在舞台上展示出来的创造者。斯坦尼斯拉夫斯基为戏剧,为戏剧人赢得了尊严。契科夫当年赞美斯坦尼斯拉夫斯基与丹钦科领导的莫斯科艺术剧院就说:“这里的演员都像知识分子。”

1952年北京人民艺术剧院成立,这家剧院的四位奠基人一致表示要把北京人艺建设成像莫斯科艺术剧院那样的剧院。北京人艺至少在对于戏剧文化的追求这一点上,实现了他们的初衷:老一辈的北京人艺演员,的确“都像知识分子”。读这一席话,也能让我们联想到一些北京人艺老艺术家的风格和风骨。也可以理解,为什么北京人艺为了纪念斯坦尼斯拉夫斯基诞生一百五十周年,很隆重地筹备了一个题为“斯坦尼斯拉夫斯基体系与北京人民艺术剧院”的研讨会。

这样的知识分子型的演员,不仅有做演员的风格,也有做人的风骨。斯坦尼斯拉夫斯基在他的自传的最后一章《总结与未来》里,用这一段话来说明自己的坚守,自己的人生理念:“在我生命的最后几年,我想成为我实际上就是的那种人,成为按照天性本身的自然规律所应当成为的那种人,我在艺术中一辈子都是遵循这些规律而生活和工作的”。

注释:

[1] 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》,第一卷,中国电影出版社,1979年,第358页。

[2] 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》,第二卷,中国电影出版社,1979年,第249页。

[3] 《演员于是之》,北京十月文艺出版社,1997年,第189页。

[4] 《唯有赤子心》,新华出版社,2012年,第41页。

[5] 《焦菊隐文集》,第三卷,文化艺术出版社,1988年,第112页。

[6] 《焦菊隐文集》,第三卷,文化艺术出版社,1988年,第122页。

[7] 《论北京人艺演剧学派》,北京出版社,1995年,第48页。

[8] 《我的写意戏剧观》,中国戏剧出版社,1990年,第115页。

[9] 《我的写意戏剧观》,中国戏剧出版社,1990年,第134页。

[10] 《我的写意戏剧观》,中国戏剧出版社,1990年,第131页.

[11] 《我与写意戏剧观》,中国戏剧出版社,1990年,第280页。

[12] 《徐晓钟导演艺术研究》,中国戏剧出版社,1991年,第405页。

[13] 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》,第一卷,中国电影出版社,1979年,第476页。