反射复合波原理及在物探技术中的应用

张庆临

(吉林大学地球探测科学与技术学院,吉林 长春 130021)

应用地震勘探技术能够对地层结构、矿藏等许多方面的具体情况进行了解,因此,这项技术在研究山体、地面下沉变化、矿产勘探以及土木工程等领域都得到了广泛的应用。反射复合波的应用已经成为了最为有效和常见的勘查方法之一,但是在实际操作中仍然会存在一些影响工作效果的问题。本文将从地震勘探技术的基本原理入手,深入研究该项技术的应用,并引入实际案例,在实践中得出最直观的结论。

1 地震波的应用原理

地质资料的准确度能够直接影响到工程的进度,因此,在勘探工作开始之前对相关数据的采集尤为重要。而为了得到更准确的物探资料,近年来在矿产勘探,尤其是井间勘探中反射复合波得到了广泛的应用。

在实际工作中,地震波的应用主要分为激发和接收两个部分。下面我们将逐一进行分析。

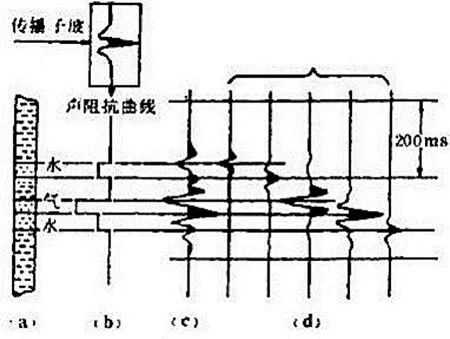

图1 理想正演模型的地震响应记录

图2 地震复合波正演合成记录基本原理图

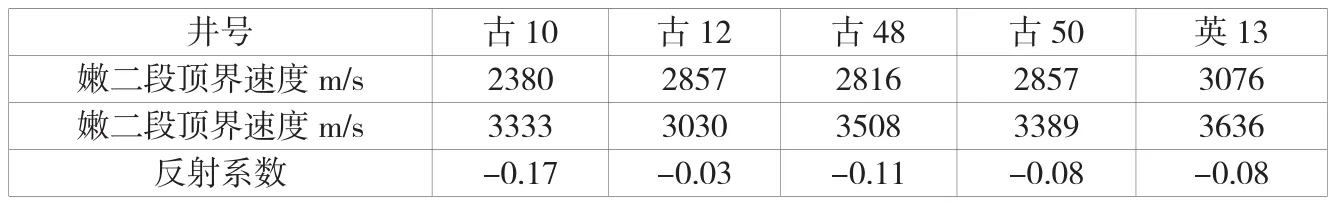

表1 松辽盆地嫩二段反射系数值

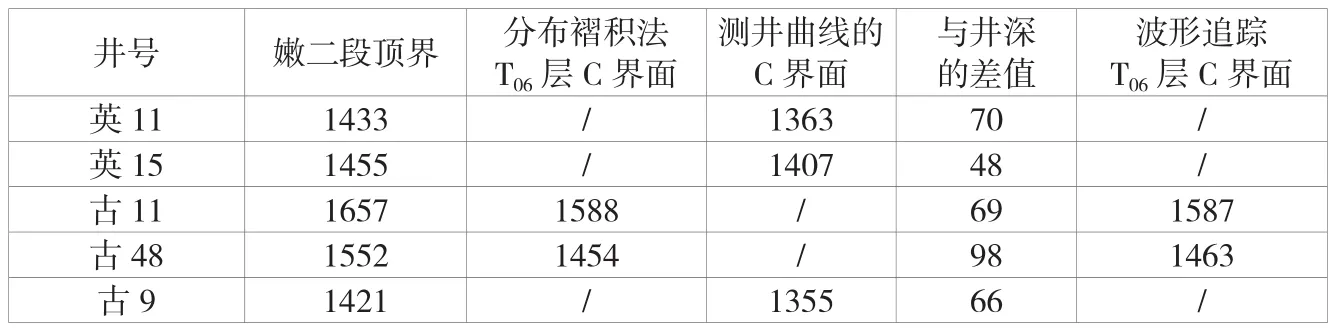

表2 T06层与其他井段的数据对比

1.1 地震波的激发

良好的地震波接受能够帮助人们更清楚地分析出地下的状况,因此在地震波的激发上我们应该投入更多的精力去研究。在震源的选择上目前主要分为炸药震源和锤击震源两种。要发出高品质的信号即激发出高质量的地震波以利于地震波的接收,需要我们选择正确的震源,并且要确定合理的介质。

1.1.1 炸药震源

在炸药震源的选择和应用时首先要考虑的是岩石特征,因为岩石的性质决定了爆炸时所产生的波动大小。选择在结构分散的岩层或淤泥中进行爆炸作业,就会使爆炸中产生的能量大部分被吸收和抵消掉,导致实际传回的有效波长十分有限且利用率低下。如果选择坚硬的岩石层进行爆破,虽然产生了极高的频率,但是爆破的能量主要消耗在了破坏岩层上,实际返回的可利用波长仍然很有限。

因此,爆炸点应当选择在潮湿且具有可塑性的岩石周围,比如湿沙和胶泥等,在条件允许的情况下最好在潜水层下4米左右进行爆炸。这样可以使爆炸产生的能量最高效率地转化为弹性能量,传输至接收器。但是并不是所有勘探地点都有适合的爆炸环境,沙漠区和砾岩区就是典型的范例。遇到这种情况则应当选用土坑组合的爆炸方式,井深和药量根据实际情况进行配置。

1.1.2 锤击震源

相比于炸药震源,锤击震源有着成本低、设备轻便、容易施工等许多优势。与炸药震源不同,锤击震源利用的是一种小能量激发方式,通过对地面进行锤击而产生向下穿透的波长。这种方法对岩石性质和土地状况有着比较严格的要求,在干燥、疏松的土地上锤击效果就会被抵消掉,因此效果也比较差,而在潮湿和坚固的土地上则会产生很强的信号频率。

目前在勘探工作中,比较常用的是锤击震源。但是在具体作业时应当根据当地的实际环境和地理特征对震源激发方式进行选择。只有同时选用了正确的方式和介质才能得到高质量的信号频率,为我们下一步工作打好基础。

1.2 地震波接收

检波器是地震波的接收工具,它的记录直接影响到数据的可靠性,因此在操作中对检波器的各项参数设定、安置方法等都要准确无误。

2 反射复合波的正演合成

在勘探工作中,地震波的应用已经十分普及,但所谓的地震波并不是单一的某种反射波,而是由多种反射波复合而成的,是多重作用的共同结果。

以松辽盆地为例,假设波速为3000米/秒,松辽盆地1秒钟的频率为50赫兹,因此我们可以断定波长可以达到60米,垂向分辨率则在15米。在这个厚度中,砂泥岩为3—4米。如果波所受到的阻抗和岩石层有关,那么这个地震波也将是个反射系数序列。在这个基础上如果我们同时考虑到岩层的均匀性等不定因素,则波阻抗界面会变得更加复杂。

表3 T1层C界面与姚家组顶界面深度值对比

图1是正演模型的理想情况,而这种假设条件在实际工作中是不可能存在的,地震波峰和波谷不可能与地下岩层面一一对应。所以,要正确了解松辽盆地的地下状况,在勘探中就需要对反射波进行叠加,形成复合波,如图2。

正确认识复合波的重要性并加以利用是地质勘探工作的重中之重。

3 反射复合波在现实中的具体应用——以松辽盆地为例

3.1 松辽盆地T06反射层的标定

要对反射复合波进行深入的了解,松辽盆地T06反射层具有比较典型的意义,它有着十分良好的高强度连续反射,而且在对大部分区域的比较中都只有一个强相位,因此可信度也比较高。根据钻井分析,这个层面的频率应当属于嫩二段大套泥岩层反射,但声速分析却呈现出了负反射,系数在-0.03—-0.01之间,也就是说不可能存在反射波峰,如表1。

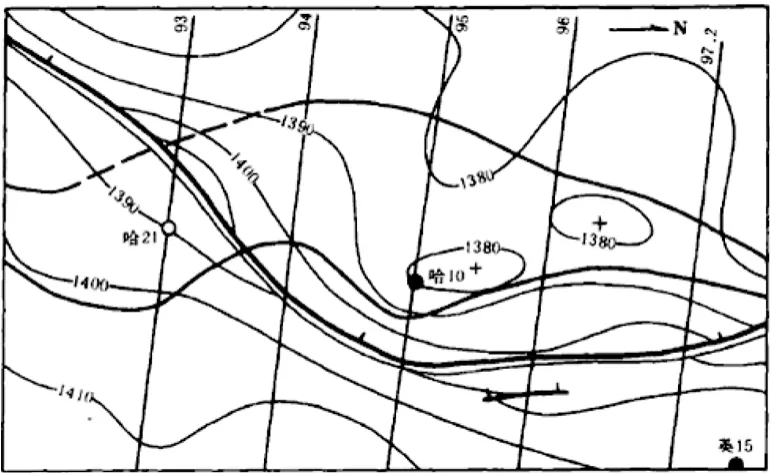

图3

图4

根据这种现象,在1987对地震复合波进行了论证。结果显示,T06层是嫩三段砂岩层对震波的反应。将宋辽盆地T06层与其他井段进行了对比,见表2。

从对比中我们可以得知,松辽盆地的地质分层并不是完全统一的,而且在英11—古9井的范围之内T06的地质属性十分相似,只是由于砂岩层的横向分布和发育情况变化而使振幅出现了强弱变动。

3.2 松辽盆地西部T1反射层的标定

松辽盆地西部地区情形比较特殊,T1反射层波组存在两个同相轴,虽然大部分地区的同相轴都以“上强下弱”的方式分布着,但是在部分地区会有两个同相轴都呈现出较强的趋势。所以,在T的确定上就出现了困难。

由上述研究我们可以得知,经由1987年的调查和分析,松辽盆地的勘探存有比较详尽的资料。根据资料的显示,用分步褶积法对T1进行研究得出了T1为嫩一段地层地震响应的结论,在根据对实地的精准数据测量,证实该结论正确。C界面的深度是萨I油层组底界面,和嫩一段有着30—40米的深度差。在表3中我们可以清楚地看到其差距。

3.3 运用反射复合波进行薄砂泥岩层中的砂体分布预测

哈10是大庆长垣西部一口有较高产油量的油井。这座油井的T1层面积可以达到0.4平方千米,构造幅度有5米,不但产油量大,而且原油的品质也非常高,油层的厚度比构造幅度还要高上几倍。

从这个例子我们可以得出以下结论:藏油量与岩石的性质有十分密切的关联。哈10号油井就属于典型的砂体油藏,这类油藏多储藏于砂泥岩层中。该类油藏进行地震波检测时会出现十分明显的复合波,在进行砂体预测时却会遇到很大的困难。

哈10井的葡萄花油层位于地下1844.6—1865.2米,在这个深度有两个藏油量较高的流砂层。但是在从前的勘探工作中,由于强振幅的波峰很有可能和地震层位相对应,因此并没有查清。如今在利用波形合成的追踪法后则发现地震响应显示为4号波谷。为了进一步证明该理论,继续用声速进行深入分析。其结果显示4号波谷的振幅明显减小,证明该理论正确。

由此,继续对哈10号井周围环境进行分析,在调查中发现4号波谷在经过多条剖面时逐渐消失,并且呈现出宽1—1.5千米,长达10千米的南北向的规律,如图3。

在图3中,南部的断层流畅伸展,从分布上初步分析,此为一条古河道,而哈10的位置则推断为河道的两个浅滩位置。

哈10号井就是根据这项预测于1990年进行初探的。我们现运用同样的手段在井段深入1884.2-1904.4米后发现两个砂岩层,与哈10井段1844.6-1865.2米的两个砂岩层十分相似。经过论证,这两个砂岩层也如之前发现的一样,为一波谷。就此证明了哈10号井的标定和剖面结论都是正确的,预测的砂体趋势和地下的分布形式也是可信的。哈21号井同样由此法进行勘探,具有非常丰厚的油层,油量储备巨大。

图4为哈10与哈21的简单对比。

由松辽盆地的油井勘探工作我们能够清楚地了解反射复合波在实际工作中的应用方法以及优势。反射复合波不但能够帮助我们更加清楚和准确地找到矿藏位置,并且能够很好地对地下岩层分布进行分析,使得工作的准确性得到了提升,效率也得到了较大的提高。

结语

本文对反射复合波的工作原理以及实际应用做了较为全面和系统的论述。通过对松辽盆地实际案例的分析,我们清楚地看到,在资源勘探工作中反射复合波的使用能够有效了解地质情况、分析矿藏含量,而波形合成法则是充分运用反射复合波的重要途径。地震反射复合波在地质勘探工作中的合理应用降低了该项工作的成本,并且扩大了勘探面积。不仅如此,该项技术在土木工程建造中也可以得到充分的利用,地震反射复合波的应用范围越来越广、日常的生产生活中扮演的角色亦越来越重要,相信在今后的发展中,社会对这项技术的需求会越来越多,要求会越来越高,这项技术也必然会促进我国物探专业建设的持续较快发展。

[1]贾承造,赵文智,邹才能等.岩性地层油气藏勘探研究的两项核心技术[J].石油勘探与开发,2004(03).

[2]邹新宁,孙卫,张盟勃,等.地震属性分析在岩性气藏描述中的应用[J].吉林大学学报(地球科学版),2006(02).