《盐官邑》来源旁证及与同母题同类型作品之比较

张 惠

(香港浸会大学中国语言文学系 香港)

一、《盐官邑》与《申阳洞记》的亲缘关系考

《三言二拍资料》详细胪列了三言二拍故事的出处,但对凌濛初初拍卷二十四《盐官邑老魔魅色》,则说“按本篇资料,尚未辑得,俟他日补录”。《小说旁证》提出其来源为“《续艳异编》卷十二《大士诛邪记》”。然而比勘《剪灯新话·申阳洞记》,和《盐官邑》存在一定亲缘关系。

凌濛初有无可能借鉴《申阳洞记》?首先,《剪灯新话》卷一第二篇《三山福地志》被改编为初拍卷二十四《庵内看恶鬼善神》,卷一第四篇《金凤钗记》被改编为初拍卷二十三《大姊魂游完宿愿》,卷三第五篇《翠翠传》被改编为二拍卷六《李将军错认舅》。可见,凌濛初对《剪灯新话》非常熟悉,从中汲取了许多素材。那么,他看到了同样位于《剪灯新话》卷三第三篇的《申阳洞记》,并对自己的创作产生一定影响也是完全可能的。

其次,从情节比勘可见《申阳洞记》和《盐官邑》存在一定亲缘关系。《盐官邑》是对《申阳洞记》的重述,重述要采取复述与变更的双重技巧,其中心是情节,即情节要素和情节故事。在同一故事类型的各文本中,前者是稳定的,指能体现事件因果的情节,构成文本的叙述结构;后者是变化的,是使各文本相区别的因素。重写复述的是前者,变更的是后者。

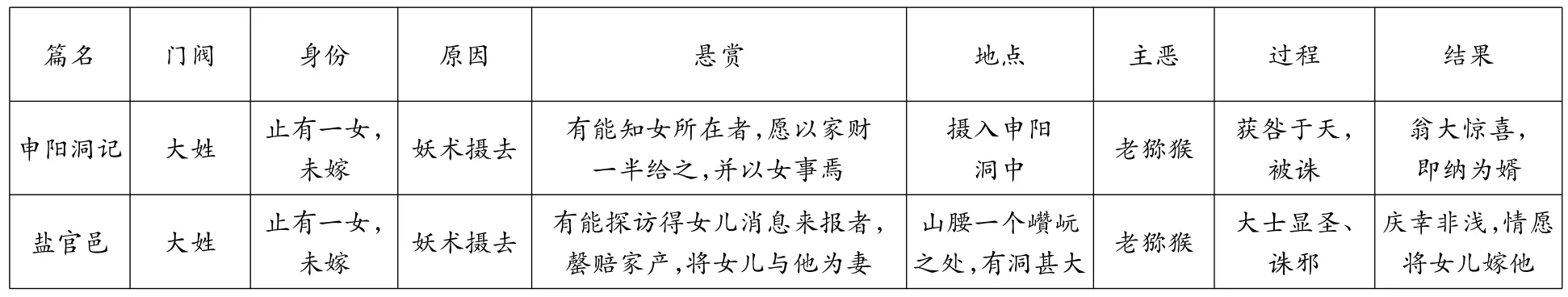

《申阳洞记》、《盐官邑》比勘

比勘可见,两文最基本的情节要素是一致的:大姓的独生女儿——未嫁——被老猕猴摄入洞中——大姓许诺给予送信人家财和女儿作为酬谢——老猕猴被诛——送信人和大姓之女喜结良缘。因此《盐官邑》是很有可能参考了《申阳洞记》的。

再次,《大士诛邪记》虽然是《盐官邑》的正源,却恰恰缺席一位重要人物——找到夜珠下落并与之喜结良缘的男主人公。《大士诛邪记》只说“有好事者梯而至其所”,“好事者惊异,急报其令长官”此后,这个好事者就全然没有了踪迹,和《盐官邑》长篇累牍地描摹刘德远迥乎不同。而且,《大士诛邪记》没有大姓宣称“有能探访得女儿消息来报者,罄赔家产,将女儿与他为妻”的相关记载。而《申阳洞记》却有大姓在失女之后,宣称“有能知女所在者,愿以家财一半给之,并以女事焉”。虽然和《盐官邑》所悬赏的资财多寡不等,但只是五十步与百步的区别。当两文中的男主人公李德逢和刘德远得知了大姓之女的下落后,两人都亲自到大姓家中通报,并最后都与大姓之女联姻。

因此,从材料的来源、情节要素的相似性、人物设置的关键性来看,《盐官邑》与《申阳洞记》确实存在不可分割的亲缘关系。当然,《盐官邑》并非对《申阳洞记》亦步亦趋,而是广泛汲取同一母题素材的营养,并受作者和世风的影响,从而表现出和《申阳洞记》不同的面貌。

二、《盐官邑》与前代“猿猴盗女”的同母题作品之比较

除了《申阳洞记》,《盐官邑》还借鉴了“猿猴盗女”同母题其他作品。《盐官邑》很多素材来源于《大士诛邪记》,但叙事有了很大发展,从故事发展到情节。《小说面面观》指出:“我们对故事下定义是按时间顺序安排的事件叙述。情节也是事件的叙述,但重点在因果关系上。‘国王死了,然后王后也死了’是故事,‘国王死了,王后也伤心而死则是情节。’在情节中,时间顺序依然保存,但已为因果关系所掩盖。”故事强调的是时序性,情节强调的是因果性。《大士诛邪记》中有猴妖将稻花变米,将水变酒,剪纸为蝶凤之属取物,命猴形人供办果实的记载,但只是按照时间发展的顺序罗列事实而已。《盐官邑》采纳之,但是增加了因果联系,猴妖这样百般卖弄是为了讨好夜珠,“一来要他快活,二来卖弄本事高强,使他绝了出外之念,死心塌地随他”。《大士诛邪记》中说:“若天雨不出,则剪纸为戏,有蝶者,凤者、犬者、燕者、狐狸者、猿、猱、蛇、鼠者。嘱之使去某家取某物来,则时刻立致;用后复使还之。”《盐官邑》表述基本相同,但加入一句“前取夜珠的双蝶,即是此法”。凌濛初通过一些合适的情节把那些按照时间顺序展开的事件串联起来,使情节成为一个起组织作用的酵母。随着情节的发展,也使人物的性格获得体现和发展。《大士诛邪记》中猴妖的百般卖弄取巧带有很大的盲目性,叙事显得比较松散,猴妖的性格也并不突出。但在《盐官邑》中,以猴妖的百般卖弄是为了讨好和哄骗夜珠这条线索把一系列松散的事件贯穿起来,也表现出猴妖性格的多面性,既狡狯,又带着一点痴得可爱。

对前代“猿猴盗女”同母题作品沿革之后,《盐官邑》呈现出两个不同的变化,其一是强调贞节。“猴玃抢妇”故事最早见于西汉《易林》“南山大玃,盗我媚妾。怯不敢逐,退而独处”。《博物志》、《搜神记》更是有人类女子成为猿妻,生下兽类后代的例子。“取去为室家,其年少者终身不得还……产子皆如人。”“若取得人女,则为家室”,“产子皆如人形”。唐前“猿猴盗女”型故事中,不乏亦不讳盗女生子的描述,甚至“贵人”也可以成为嘲谑的对象,如《补江总白猿传》中,欧阳纥妻子被白猿劫走,后来他率兵杀猿,夺回妻子,“纥妻周岁生一子,厥状肖焉”,即初唐著名书法家欧阳询。说唐代大书法家欧阳询是猿猴之子,不管是因为厥貌肖猴,同僚以此为笑谑,还是出于他人的诽谤,反映的实质是一样的,唐前对贞节的要求远没有后代那么严格。但是明代《剪灯新话·申阳洞记》、《清平山堂话本·陈巡检梅岭失妻记》、《续艳异编·大士诛邪记》、《古今小说·陈巡检梅岭失浑家》直至《拍案惊奇·盐官邑老魔魅色》,对贞节的约束越来越严格。《陈从善梅岭失浑家》改编自《陈巡检梅岭失妻记》,只对个别词句作了增删,但篇末有了较大改变。前者道“虽为翰府名谈,编作今时佳话”,只是突出了“猿猴盗女”的神异性。而后者把下场诗改为“终是妖邪难胜正,贞名落得至今扬”,突出了正是陈巡检的妻子守贞,才得到了被救和美名流传的好报。《盐官邑》改编自《大士诛邪记》,但是在强调守贞方面远远超出后者。《盐官邑》以众美的随波逐流来衬托夜珠的冰清玉洁。除了在言辞方面安排夜珠和众美的交谈来表现双方忍辱和守贞的不同取向,还特别用诗词分咏夜珠和众美的区别,赞美夜珠是稀世珍宝。当夜珠获救之时,其母认为,只要能够再得相见,就是失贞也无妨。作者特地通过夜珠之口辨明,正是她的守贞和祈祷最终感应了上天,使得观音大士诛杀了众猴妖,而最终获救。而且,从文中看,守贞比祈祷起的作用更大。因为自夜珠被掳之后,父母日日在观音像前悲哭拜祝,不见诛妖;夜珠在洞中默祷观音救护,也不见诛妖;直到老妖要奸污夜珠的危急时刻,由于夜珠坚心守贞不从,观音大士才最终诛妖。诛妖不是立即实行而是有一个过程,这固然体现了观音对世人的考验,也是作者层层推进故事所采取的吸引读者的手段,但从另一个侧面也体现出对守贞的赞赏。凌濛初格外看重守贞在显性层次上和“劝世”的写作目的有关,“是编主于劝戒,故每回之中,三致意焉”;“其间说鬼说梦,亦真亦诞。然意存劝戒”,以贞孝忠义等“正声”纠正一二轻薄恶少专写“亵秽不忍闻”小说的偏颇。在隐性层次上,要求被盗女子守住贞节,也是父权意识的一种折射——“如不守贞,有乱伦纪乱宗支的危险”。

《盐官邑》变化其二是从强调人力到强调神力。《补江总白猿传》、《稽神录老猿窃妇人》和《申阳洞记》都相对重视人力的作用。前两文中猴妖之死都是士人和被盗妇人共谋而杀之,在《申阳洞记》中,李德逢首先射伤了老猕猴申阳侯,接着又假说自己是医士骗取申阳洞守门人的信任,再以仙丹为名哄骗群妖服下毒药,最后用宝剑杀戮大小猴三十六头——最重要的也是凭借自身之力。而到了《盐官邑》中,刘德远只是起到了一个“探子”的作用,杀了所有的猴形人并把老猕猴的骷髅顶在幡杆上示众的,是观音大士的神力。那么,由诉诸人力到求诸神力,是否是一种倒退呢?

即空观主人强调道,二拍的故事有一二涉于神鬼幽冥的,也是“切近可信”。说神说鬼而让人感到可信,关键在于写出“幻中有真”,就像《西游》一记,虽怪诞不经,但因为作者写出了幻中之真,因此读者虽知其谬,却认同了它的价值。《盐官邑》之写妖写魔也应作如是观。所谓的神怪妖异,其实都是人间的折射。老猕猴的先礼后兵,先说媒后硬抢,并且自己又有爪牙,又有心腹,都和人间的土豪没有什么区别。《盐官邑》有官府,但夜珠和其他妇女被掳多时,也无能为力;被掳的是大姓,所能做到的也只是悲哭拜祝而已,又何况是无权无势的小户百姓呢?因此,把希望寄托于观音之类的神力,与其说是一种虚妄,不如说是一种写实,因为这是平民百姓对黑暗现实无能为力而采取的唯一出路。

同时,这种叙事模式,从强调人力到强调神力,体现了与正史不同的时间意识。以《左传》为代表的历史叙事中,以天道的显现为事件发展逻辑的时间意识,一切事件的发生都是有逻辑可寻的,而正因为它是逻辑性的,因此也是可认识可把握的。这种“正史”的时间意识影响了许多“野史”和通俗叙事。而《盐官邑》把时间过程叙述成不可预测的偶然事件和奇遇发生的过程,发生的一切是既在日常生活情境之中又出乎意料之外的。夜珠被蝴蝶挟持而去是“谲诡幻怪,非可以常理测”的,在危急关头大士诛邪也是“谲诡幻怪,非可以常理测”的,不幸虽然难免,幸运也同样难料。正是这种不可预测性给予读者别样的审美体验,成为吸引读者的魅力之所在。

对前代“猿猴盗女”同母题作品沿革之后,《盐官邑》又体现出三个不同特征:崇文化、世俗化、写实化。

崇文化表现为从《申阳洞记》到《大士诛邪记》和《盐官邑》,体现了一个从尚武到崇文的转变。《申阳洞记》中的李德逢善骑射,驰骋弓马,以胆勇称,是一个武生。他能够救出大姓的千金,也是先用腰间箭射中老妖,最后用宝剑将老妖和众喽啰悉斩之。武力是决定成败的关键和推动情节发展的最重要因素。而《盐官邑》中的刘德远却是一个书生,因此,就不是由他来承担搭救大姓千金的重任,而是在大士诛邪后,在会骸山上竖起一根幡竿以示神异。刘德远是为了探看幡竿无意中发现了老猕猴的巢穴和被迷的众女。刘德远的所作所为,都没有脱离他是一个文弱书生本性。《申阳洞记》和《大士诛邪记》、《盐官邑》中的老猕猴分别袭用了《补江总白猿传》中白猿的两个特征。《申阳洞记》中的老猕猴“宝剑悬于壁上”,是白猿“或舞双剑,环身电飞,光圆若月”尚武特征的残留;而《大士诛邪记》和《盐官邑》中老猕猴不但能歌善舞,而且知书善咏,是白猿“常读木简”修文特征的进一步深化。

世俗化表现之一为老猴妖的外形逐渐由神而人化。老猕猴的穿着打扮,在《申阳洞记》中,是顶三山冠,绛帕首,披淡黄袍,束玉带,并且径据神案而坐,公然以神自居。到了《大士诛邪记》和《盐官邑》,却下降为一个普通人,缁服苍颜,幅巾绳履,是个道人打扮。这个老猕猴非常喜欢与人相处,不但日常醉歌于市间,还和文士倡和笑谑,除了最后被观音诛杀现出原形,在和夜珠朝夕相处时也是以“老人家,道者装扮”的人类自居。世俗化表现之二为老猴妖越来越重视礼法。《申阳洞记》中的老猕猴,一旦看上某个女子,不告其父母,不管其锁钥,一抢了之。“风雨晦冥,失女所在”。而在《大士诛邪记》中,老猴妖毛遂自荐,踊跃上门议婚。“不求媒妁,自荐于其门”。《盐官邑》再次深化,老猴妖先是请求媒人提亲,后来上门亲自央求仇氏父母,要求缔姻。在遭受怒拒之后,老猴妖从容地提出,大姓选婿,无非作养老计。而他不仅能孝养吾丈于生前,而且能礼祭吾丈于身后。父母之命,媒妁之言,生前孝养,死后丧葬,都是人类社会恪守的法则。老猴妖不但非常熟悉,而且愿意接受和实行这些法则。通过这些表现,老猴妖逐渐脱离了神性,也逐渐脱离了兽性,体现了向人性转化的世俗化特征。世俗化表现之三为众女逃离妖洞的方式。在《申阳洞记》中,因为鼠精的帮助,李德逢“闭目半晌”,就挟三女离开了仰不见天的万仞深坑。到了《盐官邑》,就成为刘德远指示路径,众兵快救出了众女。这不仅是世俗化的一种表现,也具有独特的美学价值。因为作品中如果头绪繁多,令人应接不暇,反而影响读者(观众)的理解,因此佳作应“如孤桐劲竹,直上无枝”。凌濛初删去鼠精,由《申阳洞记》好坏两妖并存的“花开两朵”变成《盐官邑》猴妖独存的“单表一枝”,也是一种使文气一线到底,并无旁见侧出之情的做法。

写实化体现为从《申阳洞记》到《大士诛邪记》和《盐官邑》,细节越来越写实化。虽然主题沿用了猴妖盗女这样荒诞的题材,但是在涉及到人事方面,《盐官邑》处理得更真实,更符合人物的身份特征。《申阳洞记》中的李德逢能够一箭射伤神通广大的老猴妖,不免给人一种神异的感觉。而《大士诛邪记》虽然将“好事者”下降成为一介凡夫,只能“梯而至其所”,“急报之令长官”,但语焉不详。《盐官邑》进一步细化,刘德远是一个文弱秀士,因此他要探访岭上幡杆的时候,就不是轻易地进入,而是用钢叉、软梯、挠钩、木板搭着吊着衬着前行。这一方面表现出妖洞的难觅难至,另一方面也体现出刘德远作为一个普通人的合理性。当看到猴妖们被杀,妇女们被迷,刘德远也不是凭一己之力贸然前去抢救,而是赶忙回去通报,让兵快攀藤附葛救回了众女。这些行为都是一个普通人看到灵异之事的正常反应和做法,凌濛初并没有把一个文人拔高成为一个超人形象。而这些细节描述的越细致,给人的感觉越真实。顾恺之自述给裴楷加“颊上三毫”是因为“正此是其识具。看画者寻之,定觉益其三毛如有神明,殊胜未安时”。《盐官邑》此处的细节描写正类似,如果说主题是骨架,情节是血肉,那么细节就是“颊上三毫”,也就是神采。本来是一桩子虚乌有之事,因为其细节的细化和叙述的逼真,而使读者有身临其境之感,从而使读者“移情”而信以为真。

三、《盐官邑》在二拍“门第悬殊婚姻”类型中的特殊性

在沿用和扬弃“猿猴盗女”同母题作品之外,受世风影响,《盐官邑》还在二拍“门第悬殊婚姻”中占据一席之地,成为既符合类型化又有独特性的一篇作品。

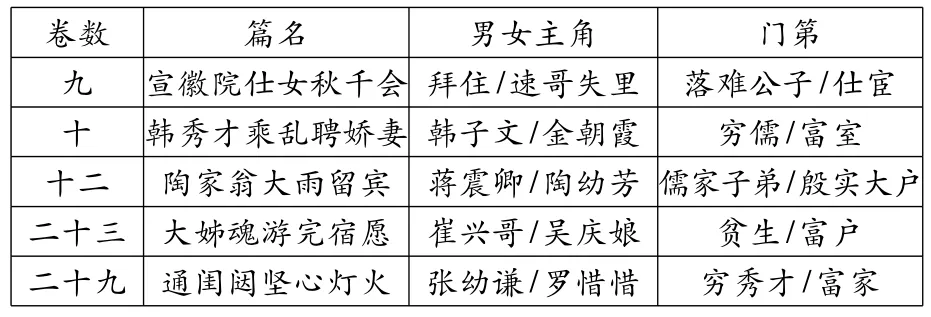

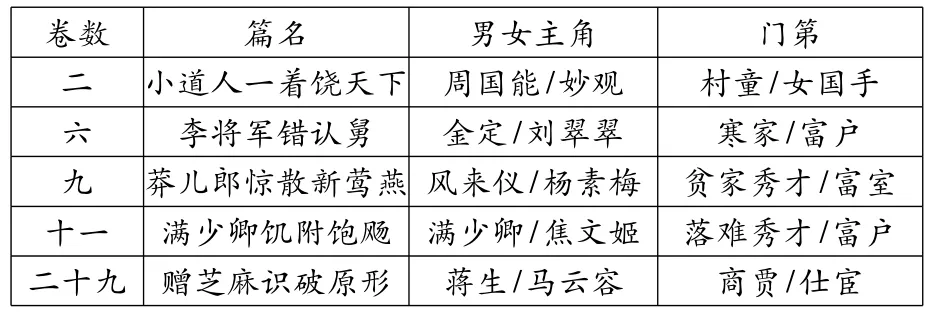

二拍“门第悬殊婚姻”可表列如下:

《初拍》

《二拍》

在二拍中,门第悬殊的男女双方要想冲破家庭的阻力缔结姻缘,一般是通过两种方式,一种是男方通过中举或者官府撑腰,以“升值”的方式攀升到和女方家庭条件相当甚至是超过的地位,从而达到联姻的目的,以《韩秀才》、《通闺闼》为代表。《韩秀才》中,因为误传嘉靖皇帝点绣女,金朝奉急匆匆把女儿许配给穷秀才韩子文,事后悔婚之际,正是因为吴太守一力成全,使得“金朝奉见太守为他,不敢怠慢”,赶紧成就了姻缘。《通闺闼》更是如此,穷秀才张幼谦和富家女罗惜惜因为被发现楼阁私会,甚至已经因此下狱,只是因为张幼谦中举,再加上县宰“见他人材俊雅,言词慷慨,有心要周全他”,太守“又晓得张幼谦新中,一发要周全他了”,罗父“见州、县如此为他,怎敢推辞”,不但立即脱身囹圄,又成全了洞房花烛。

其实,这正体现了中国古代“官本位”的思想。张幼谦确实存在过失,这一点和他中举是两回事,他的过失不会因为他的中举而消失或者抵消。但是,恰恰,他中举就具有了为官的可能性,这种资格使他立即和普通百姓的身份区别开来。他不仅可以不必为自己的过失付出代价,甚至这种过失本身也变成了一种风雅。“漫说囹圄是福堂,谁知在内报新郎?”

这种思想在《莽儿郎》中体现得更为明显,杨素梅误以为被许配给他人,她除了万一不偕佳偶宁愿以死相报的念头之外,还有另外一个期望,意中人如果中举,就可以悔婚:“那时他身荣贵,就是婚姻之事,或者还可挽回。”如果一个为官之人通过权势拆散他人的婚姻,在戏曲和小说中经常成为被嘲讽的对象。但是,此次文中的正面人物,所希望采用的,恰恰也正是为官之后通过自己的权势拆散他人的婚姻。这表明,官,不仅是成为凌驾于法律,甚至是凌驾于道德之上的力量。因此,这几篇男性的“升值”,所提升的是他们的地位和权势。

一种是女方因为失贞、重病、暴亡等因素,以“贬值”的方式下降到和男方匹配的程度,从而达到联姻的目的。《陶家翁》、《大姊魂游》、《通闺闼》、《满少卿》等都是因为女子失身他人,从而使婚姻成为可能。如太守劝说辛某将罗惜惜让与张幼谦:“那罗氏已是失行之妇,你争他何用”;焦大郎愿意把女儿许配给满少卿也是因为“今既为汝污,岂可别嫁”;陶家翁和吴防御之所以能够欣然同意蒋震卿和崔兴哥成为女婿,除了陶幼芳的未婚夫已死的事实和吴兴娘“若有不肯,儿去妹也死了”的恫吓,蒋震卿和幼芳、崔兴哥和庆娘的事实婚姻是非常关键的因素。

《赠芝麻》中,仕宦马少卿欣然把女儿许配商贾蒋生,除了重然诺之外,也和女儿由蒋生亲自抚摸洗濯不无关系。而《秋千会》中,入话和正话都是女子因为暴死反而促成了姻缘。值得注意的是,王氏女还魂后要求改嫁给刘生的理由是“昨夜虽然是个死尸,已与他同寝半夜,也难嫁他人了”。由此看来,女子的“贬值”原因不一,有失贞、重病、暴亡之分,而实质都是一样:体现了女子的物品性。正是因为把女子当成物品而不是独立的个体,才对她的完整性——落实为贞节——提出苛刻的要求,否则就如破甑一样,不得不减价以视。

《盐官邑》正好处在男性“升值”和女性“贬值”的交叉点上,但是又和前面数篇“升值”、“贬值”在内在涵义上迥乎不同。首先,刘秀才和大姓之间的丝萝,是通过县令的主婚得以缔结,和前面数篇非常相似。但是,刘秀才为了“义”,坚决推辞大姓的许婚。因而,如果不是长官做主的话,这场美满姻缘只怕很可能落花有意,流水无情。正是通过长官做主,使男性“升值”,使之成为一个大团圆的结局。这种“升值”和前面“提高男性的地位”的意义不同,是侧重在“义”,即刘秀才和仇夜珠的结合,不是施恩望报有所贪求,而是政府作为一种领导和舆论力量,作为肯定“义”赞美“义”的手段,这种“升值”表现为“升华男性的人格美”。

其次,乍看起来,仇夜珠不符合任何一种“贬值”模式,她既没有重病,也没有暴亡,更和失贞完全相反,是一个守贞的典型,为什么是“贬值”呢?

在明代苛刻的节烈话语系统内,贞节的涵义不是仅仅界定在“没有失身”上,更多的潜台词是在冰山之下的。仅举数例:和陌生男子避难一室或一舟都使一些“深明大义”的女子感到无法接受从而走上自杀的道路,哪怕是这些男子不是“乱兵”“贼子”而是同乡。乱起,栖霞乡人悉窜山穴中,周敬彦妻庄氏“以男女无别”,认为“无礼不如死”,引刀自裁;崇祯十年,贼突至,陈氏与夫分散,乡人恐陈氏独行遇害,邀其入砦,陈氏认为丈夫不在,“依人以生不贞”,宁愿放弃求生的机会;崇祯末,乱兵焚掠江市,刘氏逃亡,见“男妇杂走登舟”,遂投江死。有些落于贼手却清白无玷的妇女,也走上了自杀的道路。何氏在崇祯末为贼所执,何氏假说身有疫病使贼人惧而释之,但在还家后,何氏自怨自艾:“今匿身不固,以面目对贼,牵臂引裾,虽免污辱,何以为人!”于是愤恚不食而死。

这些女子完全不必寻死,因为根本没有遭受污辱。然而,在贞节已经宗教化的时候,女子对贞节的追求就更纯粹更苛刻。如何氏,真的实现了“不辱”,却因为曾和乱兵朝夕相处落于一种说不清道不明的尴尬处境,最终还是走上以死明志的道路。又如庄氏、陈氏、刘氏,干脆提前放弃生命以实现贞节的完美。因此,这些真实女性的寻死和前述虚构女性的“贬值”的道理一样,都是视女性为物品、为男性的附属物的思想使然。

而仇夜珠的处境正和何氏的处境类似,她确实没有被污辱,但毕竟陷于老猕猴洞中多日。而且,夜珠被摄走之后,父母所出的榜单是在通衢,“晓得是妖人摄取”,已经是闹得满城风雨。如果不以“天作之合”的名义嫁给刘德远的话,那么她择偶的范围也会大大缩小,因为毕竟普通人会对娶一个曾经被妖所迷的女子而心怀疑惧。

因此,仇夜珠虽然没有失贞,洞中诸女、夜珠自身、刘德远等人也反复申述夜珠没有失贞,但这一切都无法抹杀或者抵消夜珠曾经被老猕猴摄去和陷于洞中多日的这一事实所产生的影响。如果不是陷于洞中后一心守贞,夜珠根本不会获救;而陷于洞中多日的事实,又使她和未遭任何变故之前相比,其价值地位还是发生了微妙的变化。一个普通男子可能津津乐道于此件异闻,甚至对异闻主角夜珠的守贞加以赞美,但是,真要让他娶夜珠的话,他又会不由自主产生某种程度上的犹豫和退缩。清白无玷的夜珠在这个意义上不能不说是“贬值”了。守贞而依然“贬值”,这种怪异的现象有助于我们更深地了解明末贞节的潜台词。由此可见,即使在二拍自身的系统内,《盐官邑》的涵义也是非常复杂而值得玩味的。

〔1〕谭正璧.三言两拍资料〔M〕.上海:上海古籍出版社,1980.

〔2〕孙楷第.小说旁证〔M〕.北京:人民文学出版社,2000.

〔3〕〔明〕瞿佑.剪灯新话〔M〕.上海:上海古籍出版社,1981.

〔4〕〔英〕佛斯特.小说面面观〔M〕.广州:花城出版社,1981.

〔5〕〔明〕凌濛初.拍案惊奇〔M〕.上海:上海古籍出版社,1982.

〔6〕〔明〕凌濛初.二刻拍案惊奇〔M〕.上海:上海古籍出版社,1983.

〔7〕〔西汉〕焦延寿《焦氏易林》〔M〕.长沙:商务印书馆,1937.

〔8〕〔晋〕张华,博物志〔M〕.北京:中华书局,1980.

〔9〕〔晋〕干宝,搜神记〔M〕.北京:中华书局,1979.

〔10〕〔晋〕李昉,太平广记〔O〕.北京:中华书局,1961.

〔11〕〔明〕洪楩.清平山堂话本〔M〕.上海:上海古籍出版社,1992.

〔12〕〔明〕冯梦龙.古今小说〔M〕.北京:人民文学出版社,1958.

〔13〕陈东原.中国妇女生活史〔M〕.上海:商务印书馆,1928.

〔14〕〔清〕李渔.李渔全集〔M〕.杭州:浙江古籍出版社,1992.

〔15〕〔南朝宋〕刘义庆,世说新语校笺〔M〕.北京:中华书局,1984.

〔16〕〔清〕张廷玉.明史〔O〕.北京:中华书局,1974.