川滇地区钻孔四分量应变仪记录的同震应变阶分析1

唐 磊 荆 燕

(中国地震局地壳应力研究所(地壳动力学重点实验室),北京 100085)

引言

地震发生时,钻孔应变仪会记录到同震变化,震级越大,同震变化越明显,且在观测曲线上可能会产生一种明显的阶跃变化,此种阶跃变化即为同震应变阶。对于同震应变阶的研究,国内外相对较少。邱泽华等(2004;2005;2006;2007)首先用体应变资料记录的同震应变阶,研究了昆仑山MS8.1级地震和苏门答腊MS8.7级地震引起的同震应力触发断层活动;唐磊等(2011)利用中国钻孔应变台网中93个台站的观测数据记录的同震应变阶,试分析了中国大陆主要活动断裂可能受到日本 MS9.0级地震的影响程度。以上研究仅对单个地震引起的某个区域的同震应变阶进行了分析,缺乏对距离较近的2个或2个以上大地震的对比分析。

在中国大陆四川省境内的龙门山断裂带区域,2008年5月12日发生了汶川MS8.0级地震,2013年4月20日又发生了芦山MS7.0级地震,汶川地震发生在龙门山断裂带的中北段,芦山地震发生在南西段,2次地震主震区相距约87km。在该地区发生的距离较近的2次强烈地震,为对比分析同震应变阶提供了例证。在中国钻孔应变台网中,川滇地区共有6个台站安装YRY-4型钻孔分量应变仪,它们分别是:四川仁和台、小庙台、姑咱台、金河台和云南永胜台、昭通台,这些仪器自2008年1月开始运行,观测连续、数据质量较好,且均记录到了汶川MS8.0级地震和芦山MS7.0级地震的同震变化。本文主要通过对比这2次地震6个台站记录的同震应变阶,分析与理论上的差别,探讨同震应变阶的可靠性及影响因素,以及利用同震应变阶进行地震研究时存在的问题。

1 观测资料可靠性

分析钻孔应变仪记录的同震应变阶,首先要保证资料真实、可靠。在中国钻孔应变台网中,YRY-4型钻孔分量应变仪的观测采样率为每分钟记录1个数据,分辨率达到10-10。根据“钻孔加衬模型”及 YRY-4型钻孔分量应变仪器特性,4个观测元件按顺时针排列,依次间隔45°。这里,产出的数据序列依次记为s1、s2、s3、s4,其中s1和s3、s2及s4的元件方向互相垂直,理论上:

式中,s13、s24表示4个元件计算的两组面应变。

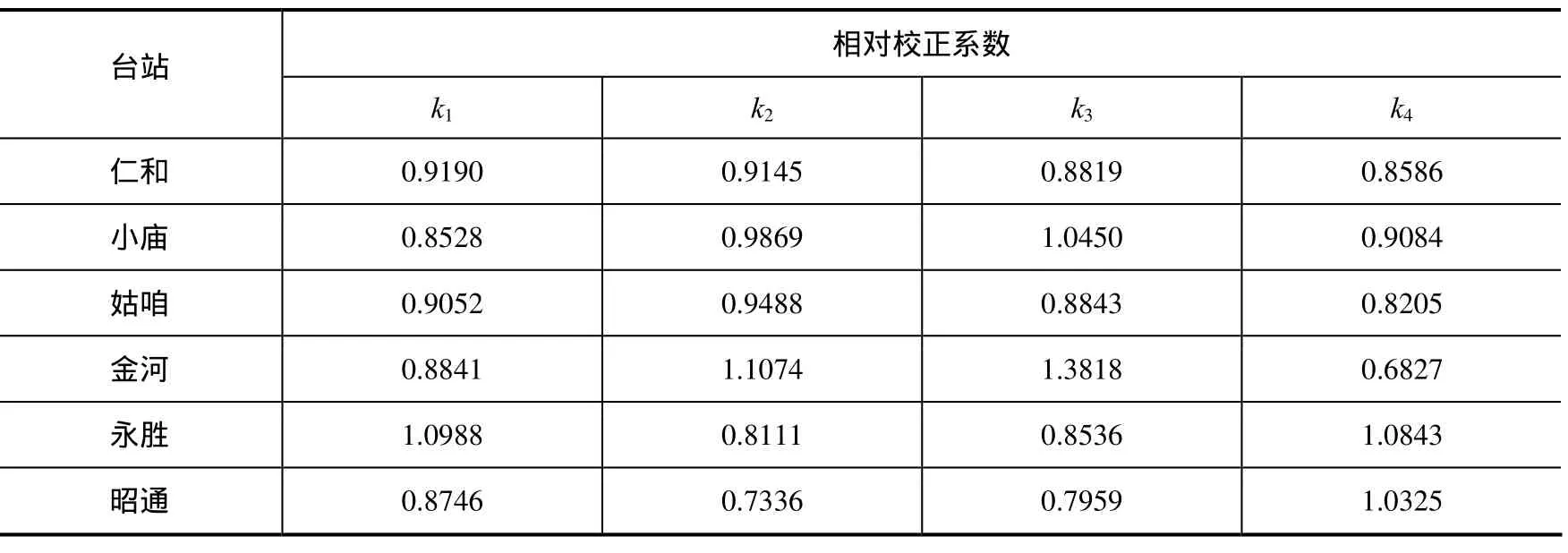

对于观测较好的台站,两组面应变的曲线形态近似,相关性较好,但不满足公式(3)的相等性,一般应对四分量钻孔应变观测数据进行实地相对标定(邱泽华等,2004)。根据实地相对标定方法,每套仪器4个元件观测数据的校正系数越接近1,表明观测数据越满足公式(3),说明该仪器的观测数据越满足四分量应变观测的自检关系,即观测数据可靠性越高。表1为利用川滇地区6个台站的钻孔应变仪记录的整点值数据,计算2008年1月1日—2013年3月31日的每月相应4个元件的相对校正系数,取均值得到的结果。从表1可看出,除金河台第4分量、昭通台第2和3分量偏离1相对较大外,其他的相对校正系数都非常接近1,说明6个台站的钻孔应变观测数据满足自检,观测数据可靠性较高。

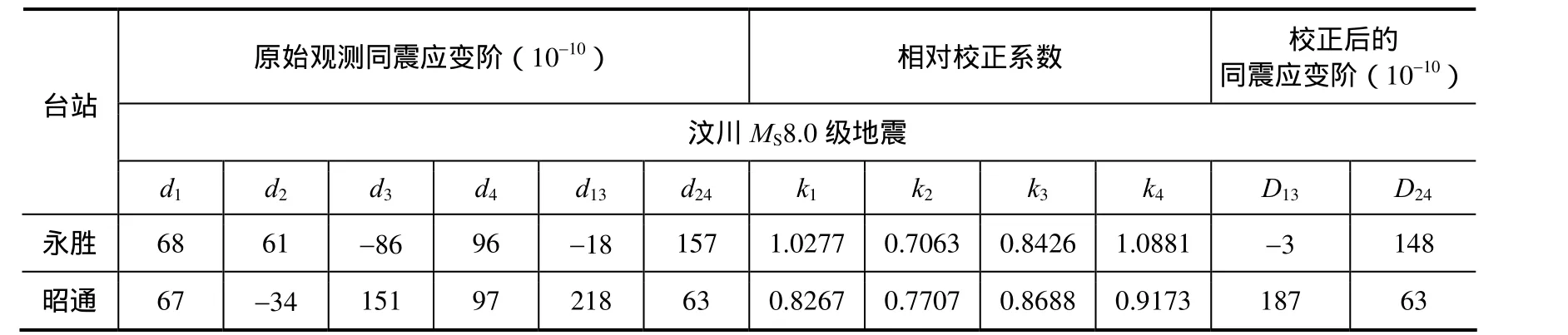

表1 相对校正系数Table 1 The relative correction factor

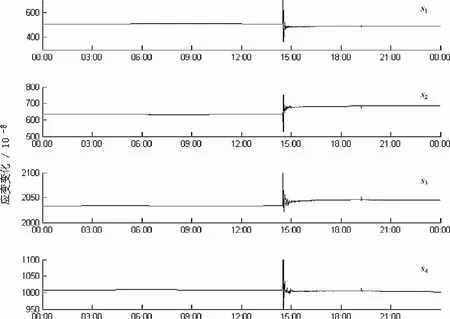

以姑咱台为例,图1为姑咱台2013年3月钻孔应变观测曲线,(a)为4个分量记录的观测曲线;(b)为面应变原始观测曲线s13和s24;(c)为经过相对校正后的面应变观测曲线S13和 S24(S13=k1×s1+k3×s3;S24=k2×s2+k4×s4)。从图 1 可知,4 个分量的观测曲线固体潮清晰,说明观测质量较好;原始面应变观测曲线s13和s24形态一致,相关性较好,但不满足公式(3)的相等性;经过相对校正后的面应变S13和S24,不但趋势变化一致,而且观测曲线几乎重合到一起,说明面应变S13和S24近似满足公式(3)的相等性,达到理想效果。

图1 姑咱台记录的2013年3月观测曲线Fig. 1 The observed data in March 2013 at Guza station

2 同震应变阶

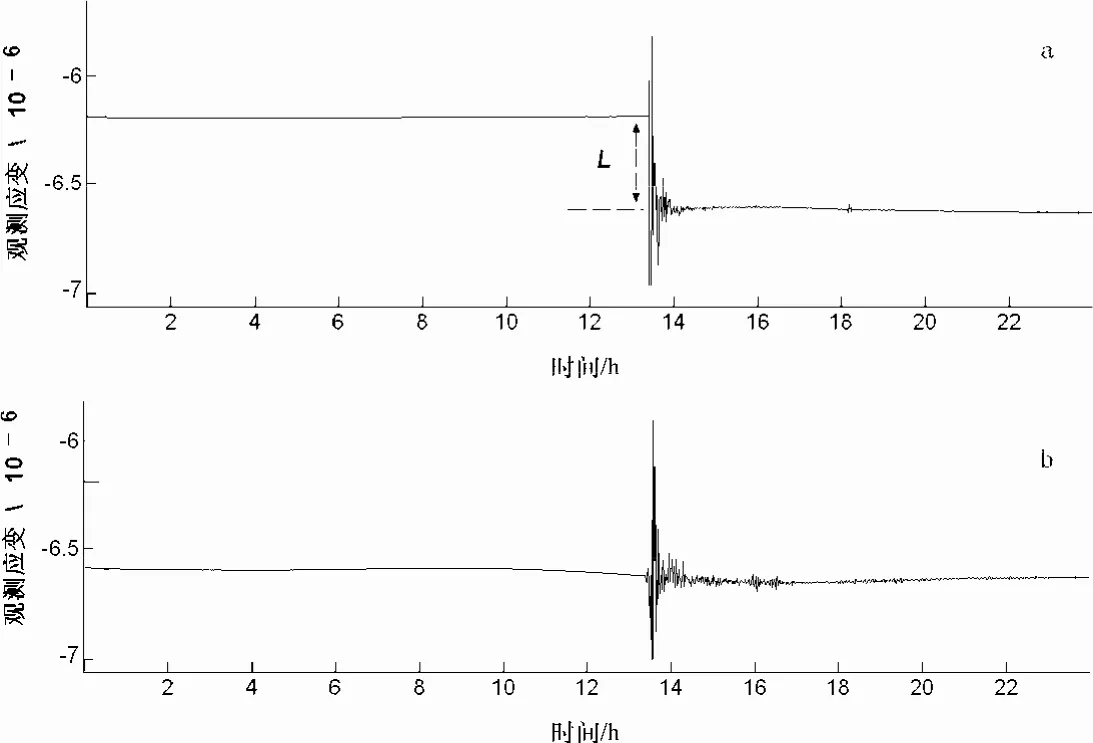

一般而言,钻孔应变仪记录的同震变化主要表现为两种方式:一是应变阶明显,如图 2(a)所示,L表示同震应变阶,对于像图2(a)一样阶跃变化明显的曲线,可以直接读出变化量,对分析精度的影响不大;二是应变阶不明显,如图2(b)所示,地震前后曲线趋势没有明显变化,这里应变阶计为零,此种观测现象可能是地震对台站及周围的应变场变化影响不大,也可能因为台站周围构造运动不活跃,无法触发周围的构造活动。对于YRY-4型分量应变仪,当L>0时,表示为张性变化;当L<0时,表示为压性变化。另外,上述提到根据分量钻孔应变的观测原理,理论上s13=s24,那么大地震产生的应变阶是否会满足此条件?下面将以川滇地区钻孔应变观测记录的应变阶结果为例进行探讨分析。

图2 同震变化曲线Fig. 2 The Coseismic variation curve

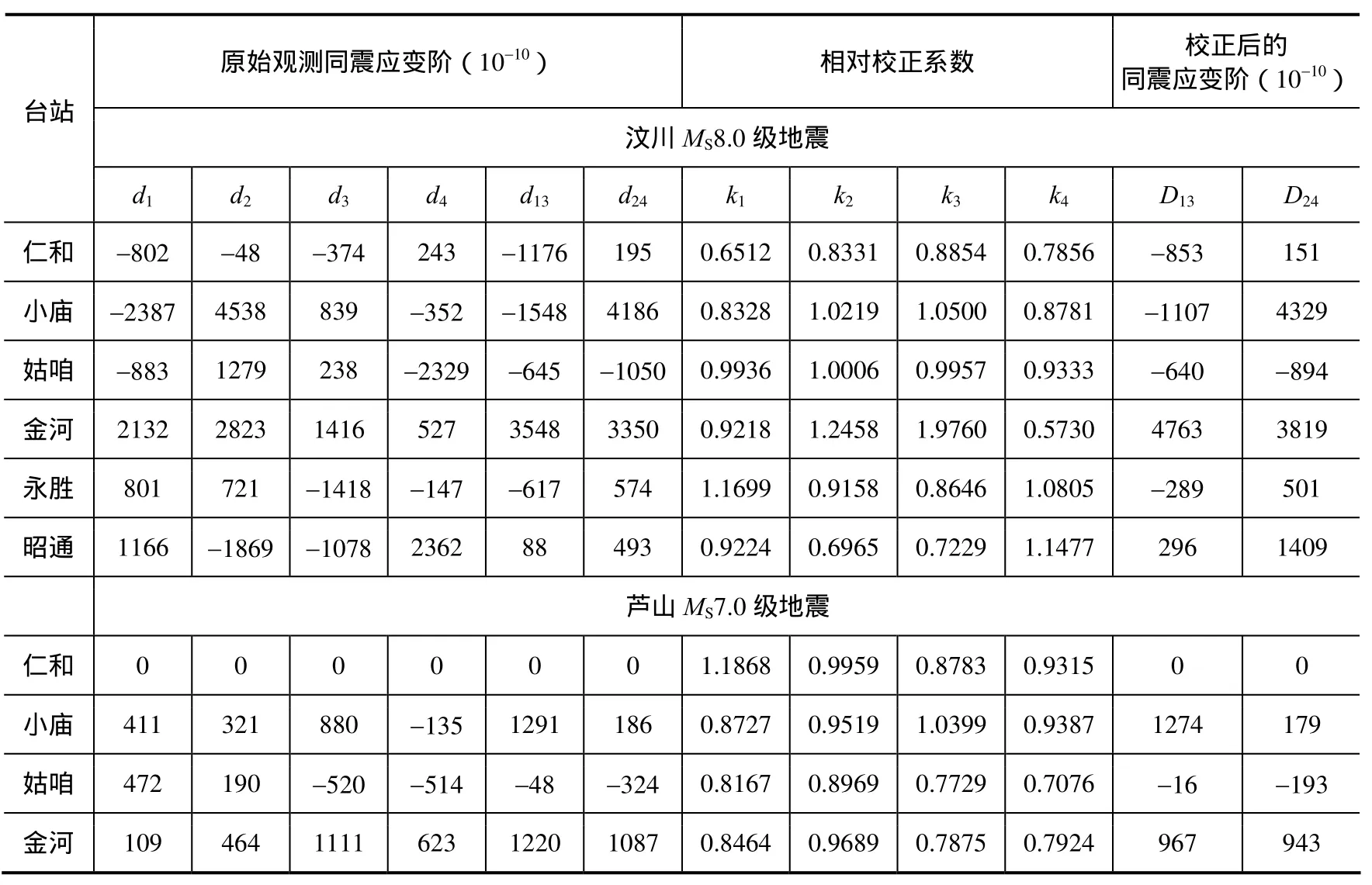

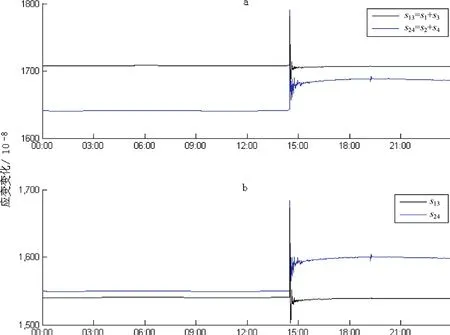

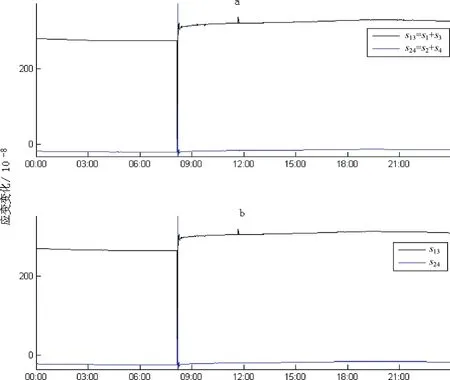

川滇地区的6个钻孔分量应变台站,均记录到了汶川MS8.0级地震和芦山MS7.0级地震的同震变化,除仁和台未记录到芦山地震的应变阶外,其他均记录到了同震应边阶。表1为统计的 2次地震6个台站各分量记录的同震应变阶(d1、d2、d3、d4)、面应变的应变阶(d13=d1+d3、d24=d2+d4)及经过相对校正后的面应变的应变阶(D13=k1×d1+k3×d3;D24=k2×d2+k4×d4)。为了减小校正系数多年变化的误差,表2中的相对校正系数分别为2次地震前12个月的校正系数的均值,所以略有差别。图3—图6为小庙台分量应变仪记录的汶川MS8.0级地震和芦山MS7.0级地震的同震观测曲线,两组面应变的原始观测曲线和经过相对校正后的面应变观测曲线。综合表2、图3—图6可以得到如下结论:

(1)6个台站4个分量的同震应变阶大小变化及张压性变化无明显规律。

(2)对于无震时的观测时间序列,s13和 s24形态近似,张压性变化一致,且校正后满足S13=S24(图1);但对于两组面应变的同震应变阶,经过相对校正后仍不满足D13=D24(图4、图6),说明实地相对标定不适用于同震应变变化。

(3)6个台站记录的汶川MS8.0级地震面应变的同震应变阶,其中3个张压性变化一致,3个不一致;芦山MS7.0级地震的5个张压性变化一致,1个差别较小;此种现象可能和地震震级有关,说明地震震级越大,两组面应变的同震应变阶差别越大,此时钻孔分量应变观测可能已不符合“钻孔加衬模型”。另外,也有可能和仪器自身的特性、台站所处断层环境、台站与震中的距离、元件的方位角等有关。

表2 汶川MS8.0级地震和芦山MS7.0级地震引起的同震应变阶Table 2 Coseismic strain steps caused by Wenchuan MS8.0 and Lushan MS7.0

续表

图3 小庙台钻孔应变记录的汶川MS8.0级地震的同震变化Fig. 3 Coseismic changes observed in Wenchuan MS8.0 by borehole strain at Xiaomiao station

图4 小庙台钻孔应变记录的汶川MS8.0级地震面应变同震变化曲线Fig. 4 Coseismic variation curve of plane strain caused by Wenchuan MS8.0

图5 小庙台钻孔应变记录的芦山MS7.0级地震的同震变化曲线Fig. 5 Coseismic changes observed in Lushan MS7.0 by borehole strain at Xiaomiao station

图6 小庙台钻孔应变记录的芦山MS7.0级地震面应变同震变化Fig. 6 Coseismic variation curve of plane strain caused by Lushan MS7.0

3 结论与讨论

(1)川滇地区6个钻孔应变仪记录的汶川MS8.0级地震和芦山MS7.0级地震的同震应变阶不满足四分量钻孔应变观测的自检特性,同震应变阶数据的可靠性还需进一步分析验证。

(2)在这2次地震中,两组面应变同震应变阶张压性的不同变化,可能和地震震级有关,震级越大,两组面应变的同震应变阶差别越大,此时钻孔分量应变观测可能已不符合“钻孔加衬模型”;也有可能和仪器自身的特性、台站所处断层环境、台站与震中的距离、元件的方位角等有关。

(3)上述分析表明,利用钻孔分量应变仪观测的同震应变阶进行地震、同震应力触发断层活动等相关研究,还需对数据的可靠性做深入分析,否则可能会产生错误结果。

邱泽华,石耀霖,2004. 观测应变阶在地震应力触发研究中的应用. 地震学报,26(5):481—488.

邱泽华,石耀霖,欧阳祖熙,2005. 四分量钻孔应变观测的实地相对标定. 大地测量与地球动力学,25(1):118—122.

邱泽华,阚宝祥,唐磊等,2006. 用钻孔应变资料反演同震应力触发断层活动. 地震学报,28(6):596—602.

邱泽华,唐磊等,2007. 用钻孔应变观测研究北京地区活断层的现今活动. 地震地质,29(4):716—728.

唐磊,邱泽华,郭燕平等,2011. 日本9.0级地震引起的应变阶分析. 地震地磁观测与研究,32(6):13—16.