2000年以来马17井水位、气压观测资料分析

呼晶磊,张子广,盛艳蕊

(1.沧州市地震局监测预报科,河北 沧州 061001;2.河北省地震局,河北 石家庄 050022)

0 引言

马17井是河北平原带中部重要的动水位观测井,自1981年投入观测以来,对邻近地区的4级以上地震有较好的对应关系,尤其是1992年以前,映震率达到70%以上,1993年底修复改造后映震能力有所下降。资料显示2000年之后共有3次地震活动对马17井所在区域的观测活动可能造成了比较大的影响,分别为:①献县淮镇地震(2001年7月16日,116.7°E,38.2°N,ML=4.4);②文安地震(2006年7月4日11 时56 分,16.3°E,38.9°N,ML=5.5);③汶川地震(2008年5月12日,103.4°E,31.0°N,MS=8.0)。除淮镇地震外,马17井的观测结果直观上不存在特别明显的对应反应,尤其震中距井址距离较近的文安地震,因此有必要对马17井2000年后的观测资料进行深入分析,探讨该井现阶段各观测手段尤其是水位的反应特征和反应机理。

图1 马17井观测井地理位置示意图

1 基本情况

马17井位于河北省河间市张天宫村西约500 m,处于冀中拗陷南马庄断裂带东侧河东古潜山凸起部位,大城断裂端点附近。井深2 694.25 m,观测层埋深2 571.63m,为震旦亚界雾迷山组灰岩岩溶裂隙承压水。含水层上覆巨厚的第三系及第四系地层,封闭性好,是冀中岩溶裂隙水的高矿化排泄区,属大气成因的深循环水。目前的模拟观测手段是动水位、气压。综合之前收集的马17井的各项观测资料,结合实际观测研究结果和经验,对影响该井地下水位干扰因素进行综合判断[1](表1)。

表1 观测井的观测环境干扰因素评价

2 观测资料分析

从观测项的实际观测结果来看,该井观测资料总体连续性好,其中水位观测数据日变化量相对较小,呈窄幅震荡状态,长趋势存在年变,在某些时段气压反应较为明显。2000年11月上旬为了解决泄水管内壁结垢与井口装置锈蚀等问题,对原有的井口结构进行了改造,因此选取2000年之后的数据,从以下方面进行分析:

2.1 水位原始曲线图

以SW-40-1记录的模拟日观测数据来看,每日水位基本处于窄幅震荡状态,近几年该井出现了2个值得注意的变化:一是水位有所下降,二是在2010年前后观测人员开始反映水位观测数据存在短时段(几小时至十几小时)振幅变小的情况(图2箭头指向),而且这种现象近期出现频率较高。

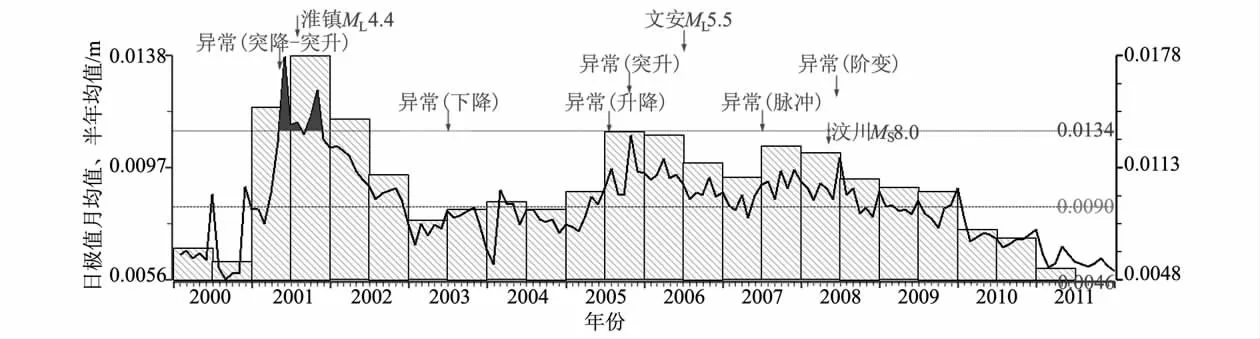

2.2 日极差法

日极差值是以每日逐时值为样本,求取最大值与最小值之间的差值,作为日变特征量。该方法直观地反映了地下水位异常动态的变化,减少了地下水位动态随机变化的影响[3]。结合极差的数学含义,笔者认为日极差值在水位日常观测中体现的是单位时间段内井孔水位在垂直方向的绝对变化,同时由于水的不可压缩性和观测井的封闭性,日极差值也进一步体现了井孔水体在单位时间内所受能量影响的大小。

图2 水位原始曲线图(2010.2.10.20—14)

选取2000—2011年水位的有效数据进行日极差分析,日极差值平均为0.009 04 m.对该井日极差值进行均值处理得到月均值曲线和半年均值直方图(图3),可以发现淮镇地震前后日极差值均出现高值异常,文安地震前的18个月,日极值存在一个上升过程,另外汶川地震之后日极差值数据总体上处于下降状态,说明影响该井水体的能量在较长时间段内处于衰减状态。

图3 日极差值均值分析图

2.3 固体潮数据分析计算

由于地下水观测井孔深度,最深莫过几千米,这个深度仍是地球表层,所以地球表层的潮汐应力分布势必影响井水位变化。因地球表层潮汐应力大小随地球与天体在运动中相对位置的变化而有规律的变化,当潮汐应力增大时,含水岩层发生体膨胀,含水层的孔隙水压降低,井水位下降;当潮汐应力变小时,含水岩层发生体压缩,含水层的孔隙水压升高,井水位上升。该井为动水位观测井,且在与主孔连接的副管上观测水位,这些条件可能对固体潮汐观测灵敏度造成一定影响。该井观测水位某些时段存在固体潮效应,而有些时间段不明显,但是2010年之后该井观测水位固体潮效应实际处在明显加强状态。因此有必要对该井的固体潮效应进行定量分析,采用别尔采夫线性滤波分离的潮汐因子与理论固体潮进行数据对比分析。

(1)数据时间分段计算

由于井水位观测是一个长期的持续的过程,因此在选择观测样本时原则上尽量选择数据观测效果较好且时间跨度较长的数据段。对水位整点值数据进行别尔采夫线性滤波计算,将得到的潮汐分量t和理论固体潮整点值T 进行散点图分析(图4)。数据点大部分分布在I、III象限,图形呈倾斜的纺锤状,样本时间越靠后图形越扁平化,综合来看点列分布具有线性趋势分布特征,应能采用线性回归分析方法。进行一阶线性回归得到实际潮汐分量和理论固体潮的相关系数R、截距b和系数a,共选取7组样本,信度95%,所有的样本残差自由度均大于3 500个。最终得到的结果显示其相关系数在0.525~0.737之间,平均达到0.588 63(表2),根据相关系数检验临界值表,7个样本结果均大于0.097 35(n-m-1=400,α=0.05),说明该井水位受到固体潮效应的影响,且水位与固体潮效应的关系为正相关。

图4 潮汐分量t和理论固体潮整点值T 的散点图

表2 潮汐分量和理论固体潮一阶线性回归结果

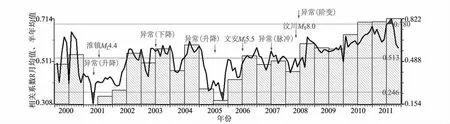

(2)数据滑动计算

在日常工作中部分地震观测井的观测数据存在以下特点:①有序,不管是分钟值、整点值、日均值观测数据都是按时间有序产生的;②不可再现,一个观测点一个观测手段在某一时间点上只会存在唯一一个观测结果;③高速,观测数据时时刻刻都在发生着变化,只要技术和条件允许,理论上一个观测手段每天可以获得高速产生的大量数据;④无限,只要观测手段存在,随着时间的推移,可以获得无限多个观测数据;⑤高维,观测数据包含大量信息量,以静水位观测为例,观测结果可能包含气压、固体潮、降水、区域地下水变化、临层抽水、年变、人工干扰等大量因素;⑥动态和不可预知,由于井水位观测影响因素的复杂性,观测数据的概率分布模型是时刻变化的,且变化的速率不可控制,所以造成其后续变化也是不可预知的[4]。具有以上特点的观测数据可以看作是数据流,对于数据流而言,静态的数据分析效能略显不足,很难完全反映数据的动态变化,所以要分析潮汐分量和理论固体潮相关性的变化和发展趋势,采用动态的分析方法不失为一个有效的补充,因此本文采用滑动窗口的计算方法进行数据变化趋势分析作为时间分段分析的补充。

对2000年1月至2011年12月的水位整点值数据进行别尔采夫线性滤波计算,将得到的潮汐分量t和理论固体潮整点值T 以720值(平均一月数据量,24小时×30天)步长进行一阶线性回归滑动计算,其计算方法可以表示为:

其中Ri为第i组样本的相关系数,信度95%,残差自由度718,数据样本损失数720(尾部)。最终得到一组相关系数的滑动计算结果,对该结果进行均值分析(图5),月均值曲线显示相关系数的平均值为0.513。分析结果显示:淮镇地震之前3 个月存在一个低值异常;文安地震前9个月存在低值异常;2005年之后相关系数Ri的数值有明显变大的趋势,并在2011年6—8月形成一个大于0.78的高值区,显示该时间区域内潮汐分量与理论固体潮相关度较高。形成这种现象的原因一种可能是由于该井为震旦亚界雾迷山组灰岩岩溶裂隙承压水,而岩溶又是一种极不均匀的含水介质。岩溶在形成过程中的岩溶化程度的差异,导致其富水性和导水性在空间分布上很不均匀[5],马17井的岩溶介质由于地下断层的断层蠕动可能使其岩溶化程度发生了改变,使灰岩受到潮汐应力作用产生形变时,其贮存在内的地下水流入井的能力有所增强。第二种可能是含水岩层发生体膨胀,含水层的孔隙水压降低,井水位下降(近几年该井水位有所下降),表明水体受到的潮汐应力增大。

图5 相关系数滑动均值分析图

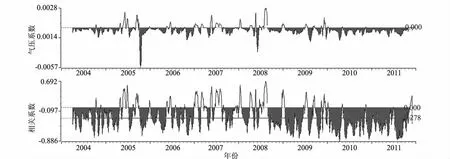

2.4 气压效应分析

井孔水位的气压系数(或气压效率),是指单位气压变化量引起的井水位变化量。

从原始曲线图分析,该井水位与气压存在一定的对应关系,尤其在2009年10—11月,本地区气压出现大幅度突变时,该井水位出现明显对应变化。选取日均值作为分析基数,分别选取模拟水位观测数据和模拟气压观测数据的6个样本,进行一阶线性回归分析(表3)。进行趋势补充分析时,将水位和气压整点值以720值(平均一月数据量,24 小时×30天)步长进行一阶线性回归滑动计算,对该结果进行均值分析得到图6,结果显示:①样本分析气压系数为0.406 4 mm/hpa,相关系数为0.418 6;②滑动分析显示气压系数以负值为主,文安地震前后变化不明显;③滑动分析显示水位气压相关系数以负值为主,在大部分时间段内水位、气压存在负相关关系,2008年下半年开始相关系数处于加强趋势,笔者认为某些时间段出现的水位气压呈正相关状态可能与其他因素对该井水位的影响远远超出了气压因素的影响有关。

表3 水位、气压日均值一阶线性回归结果

图6 相关系数滑动日均值分析图

3 资料综合

综合以上资料和计算结果进行梳理分析:

①观测水位存在固体潮效应,尤其在水位的潮汐周期部分与理论固体潮存在相关性;观测水位受到了气压的影响,某些时段表现得尤为明显。

②淮镇地震前后日极差值均存在明显的高值异常变化,震前固体潮相关性滑动分析存在明显的低值异常。

③资料计算结果显示日极差值在文安地震前的一年半时间内存在一个上升过程,固体潮相关性滑动分析显示震前9个月存在低值异常。

④固体潮效应滑动分析显示在2011年6—8月存在一个高值区,2005年之后水位的固体潮相关性一直处于加强状态,水位的潮汐因子与理论固体潮的相关程度越来越高。

4 讨论

表4列举了近几年来该井存在一系列变化,根据变化初步探讨造成这些变化的原因。

表4 分析项目结果汇总表

这些结果显示该井在多年开采的大背景下,文安地震尤其是汶川地震后该井所处地区的区域地质构造可能存在一定改变,结合该井属自流热水井的特征,含水岩体发生微破裂的可能性较高[7],因此笔者试图结合相关资料对分析结果进行讨论。

①淮镇地震按照扩容(DD)模式进行讨论:震前Ⅰ阶段,岩体原有裂隙趋于闭合,水位含水层受压,孔隙压增大,水位上升,影响该井水体的能量加强,日极值慢慢变大,固体潮效应减弱,水位变化与固体潮相关性减弱。震前Ⅱ阶段,岩体微破裂,岩体体积增大,发生扩容,孔隙压减小,水位下降,影响该井水体的能量减弱,日极值变小,水位变化与固体潮相关性 加 强(2001年4月27日,10 分 钟 水 位 突 降57mm)。震前Ⅲ阶段,扩容区外围地下水补水,孔隙压力回升,水位上升(2001年5月8日,28分钟突升205mm,69天后发震),影响该井水体的能量加强,日极值变大,固体潮效应减弱,水位变化与固体潮相关性减弱,直至发震。从分析结果来看,水位的潮汐因子与理论固体潮相关性较好,因其为滑动数据所以存在一定前瞻性;日极值对水位的较大变化反应极其灵敏,但受到异常能量的影响,在这种较短时间段分析上指向性意义不强(图7)。

②文安地震发生前254 天后存在明显异常(2005年10月23日,90min,水位上升95mm),异常时间跨度较长(8个多月),但从较长时间段的日极值和水位的潮汐因子与理论固体潮相关性分析结果来看,文安地震与淮镇地震之前的分析结果存在一定的相似性,结合文安地震的地震动持续时间短,强度小[8]等一系列特殊特征,是否表明这个异常时间跨度存在一定的合理性?这个问题需要进一步研究。

图7 淮镇地震前数据分析图

③文安地震和汶川地震有可能使该地区的区域应力场发生了改变,杨国华在《汶川地震对华北地区水平形变场影响及其含义的讨论》一文中提到的华北地区在汶川地震后相对于2003-2007年形成了南部地区右旋形变、北部地区东西拉张的变形格局[9],笔者认为汶川地震后马17井含水层岩体裂隙应趋于扩张状态,孔隙压变小,水位的潮汐因子与理论固体潮相关性加强,进而造成该井水体的能量持续减弱,日极值变小,气压效应有所加强。

5 结论

马17井观测水位确定存在固体潮效应和气压效应,水位与固体潮存在正相关关系,与气压存在负相关关系,但这2种效应表现的不是非常显著。

近年来,该井水位、气压数据分析结果显示一定的趋势性变化,这种现象可能由于文安地震尤其是汶川地震造成区域应力场有所变化造成的,这种趋势性改变在无震条件下发生转折的时候存在断层活动加剧或者邻近地区发生较强地震的可能。

淮镇地震和文安地震前数据分析结果显示一定的异常信息,淮镇地震前的分析结果表现得更为明显和清晰,文安地震前的分析结果则需要进行深入研究。

[1] 中国地震局科技监测司.地震地下水手册[M].北京:地震出版社,1995.

[2] 尹风春,于书泉,梁浩洁,等.马16井开采对马17井水动态观测的影响[J].华北地震科学,2007,25(1):49-52.

[3] 卢静芳,许秋龙,张洪斌,等.日极差法在识别地下水异常动态中的应用[J].内陆地震,1999,13(1):64-71.

[4] 黄树成,曲亚辉.数据流分类技术研究综述[J].计算机应用研究,2009,26(10):3604-3609.

[5] 国家地震局地下水影响因素研究组.地震地下水动态及其影响因素分析[M].北京:地震出版社,1985.

[6] 董守玉,贾化周,万迪堃,等.井水位气压系数探讨[J].地震研究,1987,10(1):63-70.

[7] 汪成民,车用太,万迪堃,等.地下水微动态研究[M].北京:地震出版社,1988.

[8] 刘爱文,常宝林,李雨生,等.2006年7月4日河北省文安5.1级地震震害分析[J].震灾防御技术,2006,1(3):278-282.

[9] 杨国华,杨博,张风霜,等.汶川地震对华北地区水平形变场影响及其含义的讨论[J].地震,2009,29(1):77-84.