陆溪口汊道演变对界牌河段河势变化的响应分析

刘 亚,姚仕明,李义天

(1.长江科学院 a.水利部江湖治理与防洪重点实验室;b.河流研究所,武汉 430010;2.武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉 430072)

1 研究背景

对于冲积河流来说,上下游河段的演变是相互联系、相互影响的。下荆江蜿蜒型河段“一弯变、弯弯变”的特征已为人熟知[1-2],在实施河道治理工程时也充分考虑到了上下游河势变化可能带来的影响[3-4]。长江中下游众多的鹅头型分汊河道进口一般有节点控制,且通过狭长的过渡段与上游河段相连,多数研究认为在此过渡段与节点的控制作用下,上游河势变化对其河道演变影响较小[5-6]。虽然节点断面的归顺调整作用只是在一定程度上削弱了上游河势的影响,但依然不可忽视。在上游河段发生较大的河势变化时,鹅头型分汊河道会相应作出一定的调整来适应进口水流条件的改变。本文以长江中游典型的鹅头型汊道陆溪口河段为例(图1),分析了上游界牌河段河势变化对鹅头型汊道演变的影响。

图1 界牌、陆溪口河段2006年5月河势图Fig.1 River regime of the reach from Jiepai to Luxikou in May 2006

2 陆溪口河段演变特征

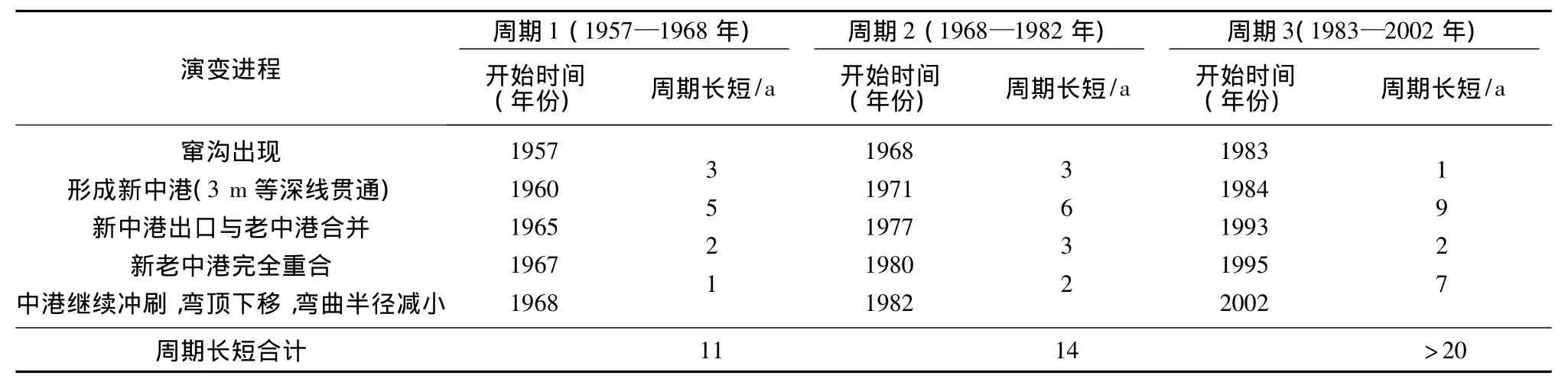

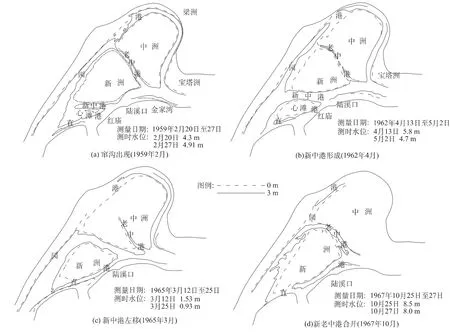

陆溪口河段位于长江中游洪湖市和嘉鱼县交界处,上起赤壁山,下至石矶头,长约24.6 km,属鹅头型分汊河道。河道内有新洲和中洲将水流分为左中右3汊(又称园港、中港、直港),左汊自20世纪70年代开始逐渐趋于萎缩,目前枯水季节基本断流。陆溪口河段自发展成鹅头分汊河型以来,以中汊(中港)的形成、发展、衰退为主线,进行着河势的周期性变化(图2),各特征时间见表1。关于陆溪口河段的周期演变现象已有较多研究[7-8],但是各个周期演变都具有独特性:该河段自形成鹅头分汊河段以来,共经历了3个完整的演变周期,周期长短在11~20 a之间;不仅各个周期长短不同,周期间河床变形速率也存在差异,如新中港发展自3 m等深线贯通至出口与老中港合并的时间从5 a至9 a不等。

表1 陆溪口河段周期演变进程Table 1 Process of periodic evolution of Luxikou Segment

图2 陆溪口河段河势周期性变化示意图Fig.2 Sketch of the periodic evolution of Luxikou segment

3 界牌河段演变特征

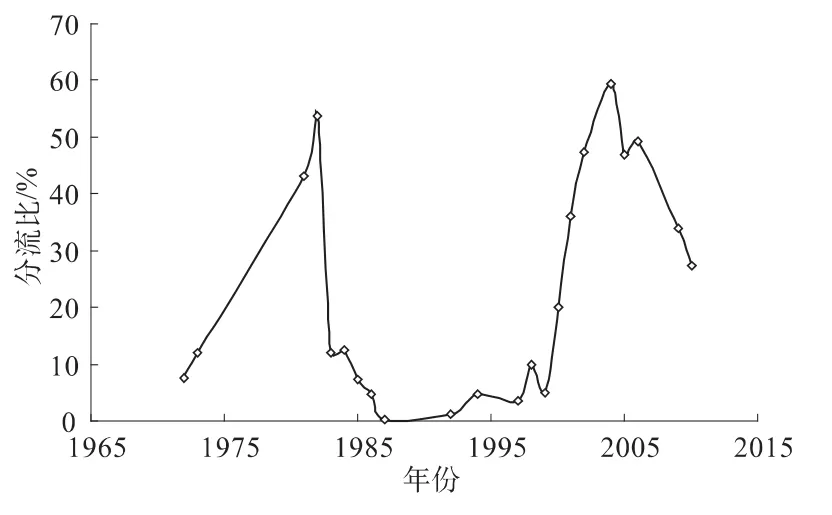

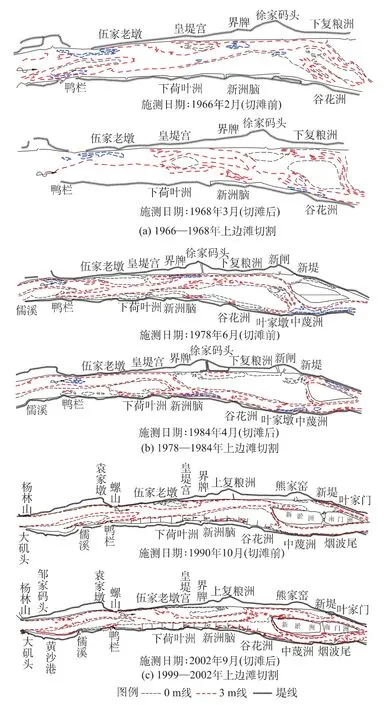

界牌河段上起杨林山,下至赤壁山,长约38 km,为顺直分汊河道。通常情况下深泓紧贴左岸螺山而下,逐渐过渡到南门洲右汊。界牌河段以边滩的不断下移以及周期性切割为主要演变特征,伴随着左右深槽间过渡段周期性上提下移:螺山以下右岸有一长约10 km的边滩(俗称为上边滩),在河道演变进程中,上边滩不断下移、同时滩尾拓宽,向河心淤长,过渡段深槽不断下移弯曲。当主流弯曲至一定程度后,切割上边滩尾部,切割下来的滩体逐渐与下游南门洲并为一体;同时过渡段上提,上边滩开始重新发育,河道进入新一轮演变周期。过渡段深槽周期性的上提下移直接影响着左汊进流条件:大部分时间主流由螺山附近靠左岸而下,在伍家墩—下蔑洲一带过渡到右岸,沿南门洲右汊而下;当右岸上边滩下移淤积深入江中过宽时,挤压过渡段主流至河道左侧,使得左汊进流条件良好,左汊成为主汊,但很快水流切滩,过渡段主流上提,左汊进口淤积,右汊复为主汊。随着河道边滩的周期性切割,左汊分流比也呈现周期性变化。图3为中枯水时期实测左汊分流比变化,可见在1982年、2001年左汊分流比超过50%而成为主汊道(1972年之前无实测分流比资料)。

与此相对应的河势格局见图4,左汊发展成为主汊道的时间与上边滩滩尾充分发育的时间一致。同时由图4可知,在1967年前后上边滩滩尾深入江中宽度与其余2次类似,因此可以推断在此期间,左汊也曾短暂发育为主汊道。结合实测分流比资料以及历史测图,可以推断20世纪50年代以来界牌河段左汊曾3次发展成为主汊道,其分流高峰期分别约为1968年、1982年、2001年。

图3 界牌河段南阳洲左汊分流比变化Fig.3 Split ratio of the left branch of Nanyang sandbar in Jiepai segment

图4 界牌河段上边滩切滩前后河势变化示意图Fig.4 Sketch of river regime before and after bar cutoff in Jiepai segment

4 陆溪口与界牌河段河势变化及其影响分析

界牌河段在演变进程中,左汊曾3次发展成为主汊道。界牌河段这一主支汊河势格局的变化,对下游陆溪口河段的滩槽冲淤特性及河势演变周期也带来了明显影响。

4.1 对滩槽冲淤特性的影响

4.1.1 影响左右汊进口河床形态

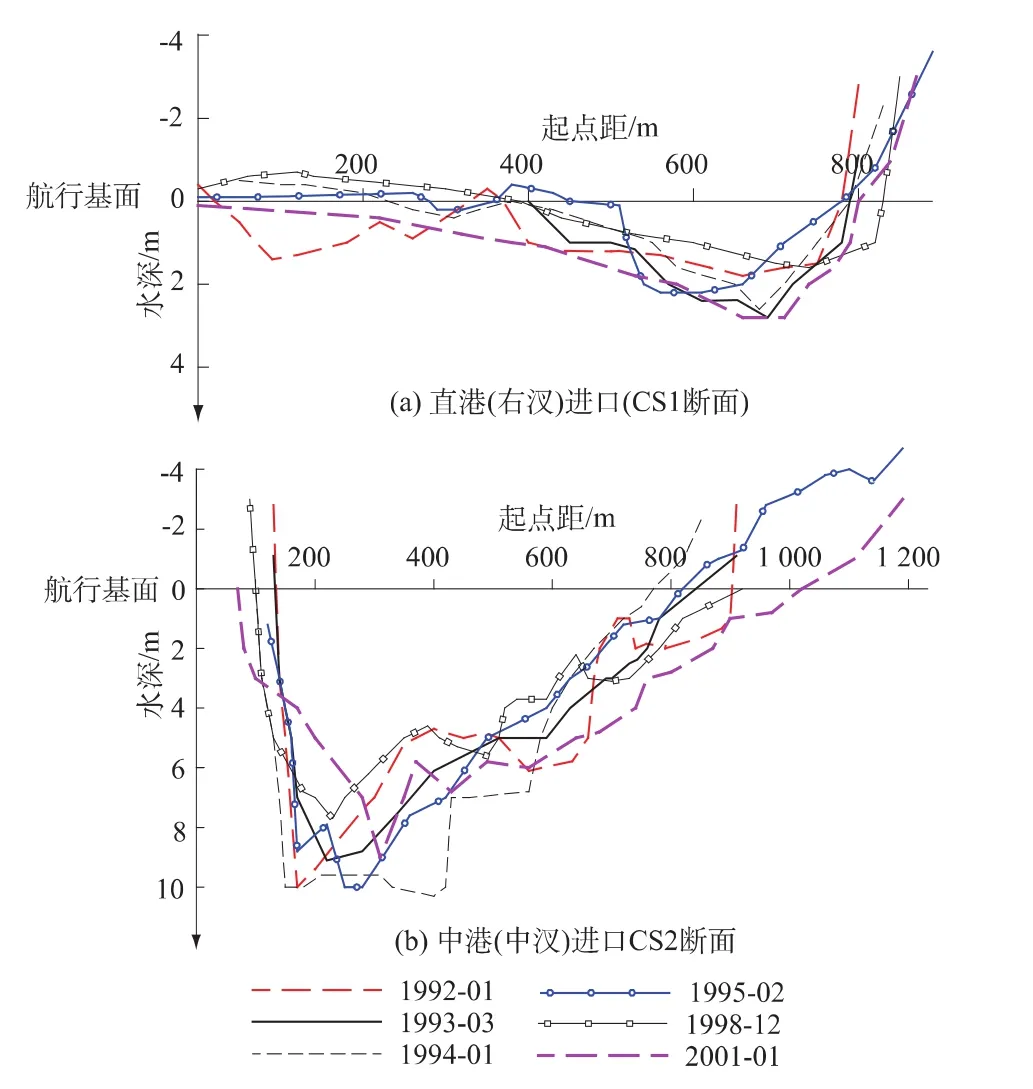

图5 陆溪口汊道进口横断面变化Fig.5 Cross section variation of the inlet of Luxikou braided channel

统计陆溪口河段近10年直港及中港断面变化(图5):相对于其他年份,2001年直港、中港各断面(断面位置见图1)特征均达到极值;直港进口断面深泓高程最低、过流面积最大;中港进口断面深泓处于偏右的极限位置,中港右侧的新洲滩面冲刷后退。结合前文界牌河段变化特征,1998年之后界牌河段南门洲左汊分流量逐渐增加,至2001年已超过50%再次发展成为主汊。即在左汊发展期间,陆溪口河道右汊(直港)进口冲刷发展、中汊(中港)深泓右移、进口淤积抬升。

同时据陆溪口水道航道整治工程初步设计报告[9]记载,在1990年之前,陆溪口河段直港进口通常存在浅区碍航,而在1981—1983年间,直港(右汊)进口浅区不再,可维护3.5 m设标水深,没有清障挖淤,航行条件良好;中港(中汊)进口牛头埠—吴王庙一带0 m浅滩横贯河槽,中港(中汊)几乎淤废。无独有偶,1982年左右也正是界牌河段左汊发展的高峰期。综上所述,上游界牌河段左汊为主的河势格局利于陆溪口河段右汊(直港)的冲刷发展。

4.1.2 影响汊道分流区的位置

2005年后界牌河段主流重新移至右汊,相对于2001年上游主流走左汊来讲,陆溪口河段新洲头部高滩大幅度冲刷后退(图6(a))。陆溪口河段进口4m航槽覆盖整个断面,之后进入分流段随着流量的不断分泄,进入中港的流量不断减少;航槽宽度不断减小,直至基本恒定。航槽宽度逐渐减小的范围即为枯水时期的分流区域(图6(b)):2001年上游主流走左汊,分流段在牛头埠附近;2005年上游主流走右汊,分流段总体下移至吴王庙附近,且分流区域大大增加。分流区域的斜向漫滩水流对新洲头部高滩的冲刷较为剧烈,新洲头吴王庙以上0 m线低滩被冲刷萎缩约400 m,同时由于分流段的下移,使得直港进口分流大为减少,最终造成直港进口4 m深槽宽度减小近100 m。

图6 陆溪口河段滩槽变化特征Fig.6 Variations of the shoal and trough of Luxikou segment

综上所述,当上游界牌河段主支汊交替变化使得陆溪口河段河势调整及滩槽冲淤呈现明显的变化:界牌河段左汊为主的时候,直港进口河床冲刷降低、中港进口河床淤积抬升;右汊为主的时候,分流段下移,新洲头部滩体冲刷萎缩剧烈,同时直港进口分流减小,航宽缩窄。

4.2 对演变周期的影响

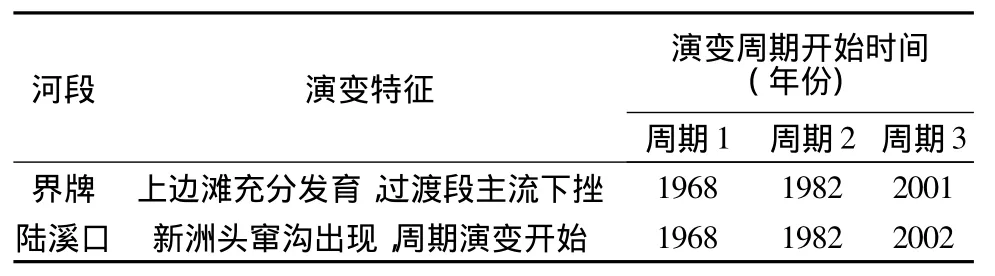

陆溪口河段及界牌河段河势均呈现周期性变化特征,比较两河段演变周期开始时间如表2所示:两者演变周期长短相差不大,陆溪口河段窜沟出现在界牌河段上边滩充分发育、过渡段主流下挫使得南门洲左汊为主汊后的1~2 a间。这说明界牌河段主流走向对陆溪口河道进口新洲头窜沟的出现起着决定性的作用。

表2 界牌与陆溪口河段河势周期性变化时间节点对照Table 2 Comparison between the time nodes of periodic regime variation of Jiepai segment and Luxikou segment

一般情况下,陆溪口河段新老港完全重合后继续发展1~3 a新洲头便会冲刷发展形成窜沟(表1),但最近一个周期1995年新老中港已完全重合,2001年左右洲头窜沟才得以发展。究其原因,由于上游界牌河段整治工程的控制作用,使得边滩切割延缓,界牌河段左汊没能及时成为主汊,从而延缓了陆溪口河段洲头窜沟出现的时间。直至2001年左右左汊分流过半,成为主汊,陆溪口河段窜沟才得以再次发展。这也是最近一轮周期演变中陆溪口河段周期延长的最主要原因。

综上所述,界牌河段与陆溪口河段演变密切相关:陆溪口河段洲头窜沟的出现标志着新一轮演变周期的开始,在演变中具有举足轻重的地位。河段进口水流的冲刷、中港的鹅头化发展是窜沟出现的必要条件,上游界牌河段左汊为主的河势格局将会影响窜沟产生的速率,是陆溪口河势交替的诱因。而窜沟的出现通常标志着新一轮周期的开始,因此上游界牌河段的河势变化最终影响了陆溪口汊道演变周期的长短。

4.3 对节点挑流作用影响

界牌河段下段为顺直微弯的石头关水道,连接南门洲汊道与陆溪口汊道。石头关水道较为顺直,断面窄深,右岸有白沙洲边滩,左岸分布有叶家洲和腰口边滩。石头关水道河势受界牌水道影响较大:当南门洲左汊充分发展甚至成为主汊后(如1981年),主流在石头关水道内贴走左岸、顺直而下,过叶家洲边滩后斜流向陆溪口进口右岸;当右汊发展并成为主汊时(如2006年),主流将顶冲石头关水道右岸边滩,之后直接紧贴右岸顶冲赤壁山节点进入陆溪口水道(图7)。

图7 石头关水道5 m深槽位置变化Fig.7 Variation of the location of deep trough(5m depth)in Shitouguan waterway

如前所述,石头关水道主要在2种不同河势之间转换调整。当石头关主流在太平口以下走右岸时,主流将顺岸顶冲陆溪口河段进口右岸赤壁山节点。在此条件下,节点挑流作用较强,水流被挑至节点对岸,使得水流动力方向与中港夹角较小,有利于中港进流。当石头关水道主流贴走左岸时,陆溪口河段进口腰口边滩将受冲刷后退,此时进口主流远离赤壁山,节点挑流作用较小,同流量下进口水流方向改变较小,从而水流动力方向与直港夹角减小,有利于直港发展。如1981年11月上游河势改变,石头关水道内左岸崩塌,腰口边滩刷低下移,石头关一带的右边滩逐渐增长,主流不再由赤壁山上方坐落,矶头挑流作用有所减弱,中高水期进入直港的流量也相应增多,利于直港冲刷。据记载,1982—1984年几届枯水航槽均稳定在直港,维护水深3.5m,没有清障挖淤,没有出浅阻航。

综上所述,上游河势通过调整进口主流走向改变节点挑流作用,对下游汊道的演变产生影响。节点挑流作用的强弱可通过附近河道断面流速分布特征反映:当进口深泓沿右岸而下、紧贴赤壁山时,节点下游断面流速分布如图8(a);15 000 m3/s以下流量时,大流速明显偏右;当流量增至15 000 m3/s左右时,大流速已偏靠左岸,随着流量的增加主流逐渐左移;当流量大于30 000 m3/s后,主流几乎紧贴左岸而行。因此在此种河势条件下,节点在流量15 000 m3/s左右开始发挥挑流作用,而当上游深泓从左岸而下远离赤壁山节点,此时节点下游在15 000~20 000 m3/s流量下主流还位于河道中央(图8(b))。因此可以推测,在此种河势作用下,节点产生挑流作用的临界流量大于20 000 m3/s。

图8 陆溪口河道进口断面流速分布Fig.8 Velocity distribution in the cross section of the inlet of Luxikou segment

总体说来,界牌河段河势变化通过改变陆溪口河段进口赤壁山节点的挑流作用而影响其周期演变进程:界牌河段南门洲汊道右汊为主时,水流紧贴主流直接顶冲赤壁山,挑流作用较强,有利于陆溪口河段中港冲刷发展;反之,水流远离赤壁山,挑流作用较弱,有利于陆溪口河段直港的发展。节点挑流作用的强弱主要表现为挑流临界流量的大小:水流直接顶冲节点时,挑流临界流量较小,一个水文年内节点产生挑流作用的时间较长,从而水流横向冲刷动力较强,有利于凹岸汊道的发展以及河势的频繁变化;反之,临界流量较大,节点产生挑流作用的时间较短,有利于凸岸汊道的发展,鹅头分汊河型周期性河势变化相对较为缓慢。

5 结论

本文分析了长江中游陆溪口河段演变对上游界牌河段河势变化的响应过程:陆溪口河段进口主流位置随着界牌河段南门洲汊道主支汊交替而发生调整,赤壁山节点的挑流作用也随之发生强弱变化,进而改变进入陆溪口河段水流的水动力条件,影响其洲滩冲淤变化幅度,最终影响其周期演变进程。节点挑流作用的强弱主要表现为挑流临界流量的大小:当水流直接顶冲节点时,挑流临界流量较小,节点产生挑流作用的时间较长,有利于凹岸汊道的发展以及河势的频繁变化;反之,临界流量较大,有利于凸岸汊道的发展,同时凹岸汊道河床冲刷变形速率减缓,最终影响鹅头型汊道周期演变进程。

[1]段文忠,詹义正.下荆江河势演变分析[J].水利电力科技,1993,20(1):12 - 23.(DUAN Wen-zhong,ZHAN Yi-zheng.Variation of River Regime in Lower Jingjiang[J].Water Resources and Electric Power,1993,20(1):12 -23.(in Chinese))

[2]谢鉴衡.下荆江蜿蜒型河段成因及发展前景初探[C]∥谢鉴衡论文选集,武汉:武汉水利电力大学出版社,1995:100 -108.(XIE Jian-heng.Preliminary Study on Forming Condition of Lower Jingjiang Meandering Channels and Its Evolution[C]∥Florilegium of Xie Jianheng,Wuhan:Publishing House of Wuhan University of Hydraulic and Electrical Engineering,1995:100 -108.(in Chinese))

[3]段光磊,彭严波,肖虎程,等.长江荆江河段典型洲滩演变机理初探[J].水利水运工程学报,2008,6(2):10- 15.(DUAN Guang-lei,PENG Yan-bo,XIAO Hucheng,et al.Preliminary Probe into Evolvement Mechanism of Typical Shoals at Jingjiang of Yangtze River[J].Hrdyo-science and Engineering,2008,6(2):10 - 15.(in Chinese))

[4]闫 军,付中敏.长江中游藕池口水道河床演变及航道条件分析[J].水运工程,2012,(1):99-104.(YAN Jun,FU Zhong-min.River-bed Evolution and Navigation Condition of Ouchiko Waterway in the Middle Yangtze River[J].Port& Waterway Engineering,2012,(1):99 -104.(in Chinese))

[5]余文畴.长江下游分汊河道节点在河床演变中的作用[J].泥沙研究,1987,(4):12-21.(YU Wen-chou.Action of Nodes of the Braided Channel at the Lower Yangtze River in the Fluvial Processes[J].Journal of Sediment Research,1987,(4):12 -21.(in Chinese))

[6]冷 魁,罗海超.长江中下游鹅头型分汊河道的演变特征及形成条件[J].水利学报,1994,(10):82-88.(LENG Kui,LUO Hai-chao.The Evolution Characteristics and Formation Condition of Goose-Head Pattern Diverged Channels in the Middle and Lower Yangtze River[J].Journal of Hydraulic Engineering,1994,(10):82 -88.(in Chinese))

[7]赵志舟,周华君.长江中游陆溪口水道演变与整治设想[J].水利水运工程学报,2003,(1):53-57.(ZHAO Zhi-zhou,ZHOU Hua-jun.Evolution of Riverbed and Regulation of Luxikou Waterway in the Middle Reaches of the Yangtze River[J].Hrdyo-science and Engineering,2003,(1):53 -57.(in Chinese))

[8]刘中惠.长江中下游鹅头型汊道演变及治理[J].人民长江,1993,24(12):31 -37.(LIU Zhong-hui.Evolution and Regulation of Goose-Head Pattern Diverged Channels in the Middle and Lower Yangtze River[J].Yangtze River,1993,24(12):31 -37.(in Chinese))

[9]罗 宏,郑风清.长江中游陆溪口水道航道整治工程初步设计[R].重庆:长江重庆航运工程勘察设计所,2013.(LUO Hong,ZHENG Feng-qing.Preliminary Design of Luxikou Channel Regulation in the Middle Yangtze River[R].Chongqing:Navigation Engineering Survey Design Institute of Chongqing,2013.(in Chinese))