熔纺UHMWPE纤维结构和力学性能初探

袁 雯,李文刚,王有富,罗琳琳

(东华大学纤维材料改性国家重点实验室,上海201620)

超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)纤维具有优良的耐磨性、耐冲击性、耐化学性,不吸水、生物相容性好、电性能好和密度小等优点,因此与碳纤维、芳纶并称为当今世界三大高科技纤维[1]。UHMWPE纤维结构规整、相对分子质量很大,具有亚甲基(—CH2—)相连的大分子链的化学结构,存在有大量无规线团的非晶区和折叠链的晶体结构[2],除了赋予了UHMWPE纤维上述优良的性能之外,也局限了其加工性能。UHMWPE具有熔体黏度高,摩擦因数小,临界剪切速率低,成型温度范围窄[3]等缺点,不利于直接挤出加工。

冻胶纺丝法是UHMWPE纤维主要的生产方法之一,但是在萃取工艺中,UHMWPE冻胶的溶剂含量高,需要的萃取剂用量大,导致萃取成本高,生产效率低,能源消耗大;熔融纺丝法工艺简单,不需要溶剂,因此研究UHMWPE熔融纺丝很有必要。作者采用熔融纺丝的方法纺出UHMWPE初生纤维,经过超倍拉伸后得到UHMWPE纤维,并采用万能材料试验机、扫描电镜、X射线衍射仪对纤维的性能进行了测试。

1 实验

1.1 原料

UHMWPE:产地青岛。

1.2 熔纺UHMWPE纤维制备

(1)纺丝:将UHMWPE切片在熔融纺丝机上进行纺丝,喷丝板为40孔,孔径0.5 mm、长径比为1∶2,纺丝温度为220~250℃,喷丝板挤出速度为0.2~0.5 m/min。纤维挤出后,经过室温冷却后进入卷绕装置卷绕。

(2)拉伸:将UHMWPE初生纤维分别经过水浴、油浴两级拉伸,温度分别设定在80℃和120℃,拉伸倍数为22~25。

1.3 测试

线密度:将UHMWPE纤维固定在东华大学YG086型缕纱测长机上,卷绕100 m后,将纤维取下打结并称重,每个试样测量3次,取平均值。

力学性能:采用日本岛津公司的AGS-500ND型万能材料试验机对已拉伸的UHMWPE纤维进行强度测试,实验中夹持长度为20 cm,拉伸速率为20 cm/min,每个试样测量5次。

扫描电镜(SEM)分析:用表面处理机将熔纺UHMWPE纤维和凝胶纺UHMWPE纤维表面喷金,采用JSM-6360LV型扫描电子显微镜,观察凝胶纺纤维和熔纺纤维纵向表面形态结构,并拍照。

取向:采用东华大学的SCY-Ⅲ型声速取向测试仪,用倍长法计算声速值(C),得到声速取向因子(fs)和声速模量(E)。

X射线衍射(XRD)分析:采用日本理学公司RigakuD/Max-2550 PC X射线衍射仪测定。测试条件为铜靶,Ni滤波片,电压 40 kV,电流300 mA,波长0.154 nm。将纤维剪碎成粉末状进行测试,经分峰后用Jade软件计算结晶度(Xc)。

2 结果与讨论

2.1 熔纺UHMWPE纤维的力学性能

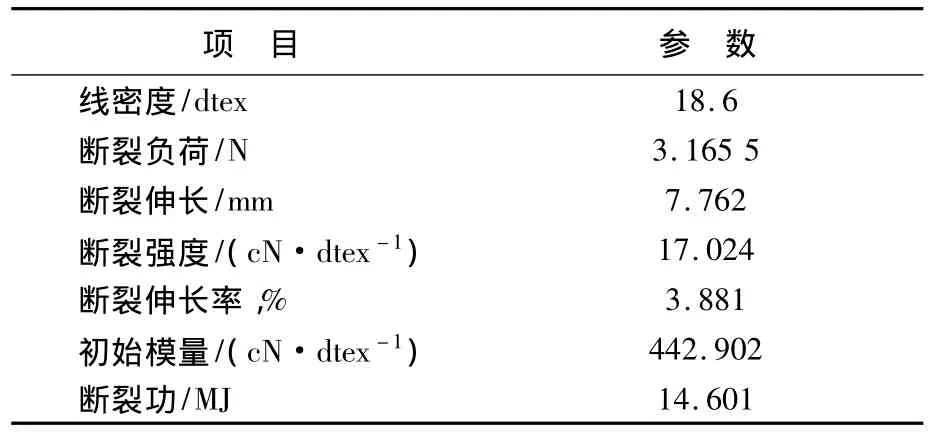

从表1可以看出,熔纺UHMWPE纤维的线密度为 18.6 dtex,断裂强度为 17.02 cN/dtex,断裂伸长率为3.88%,初始模量为442.90 cN/dtex,断裂功为 14.601 mJ。

表1 熔纺UHMWPE纤维的力学性能Tab.1 Mechanical properties of melt-spun UHMWPE fiber

2.2 熔纺UHMWPE纤维的表面形貌

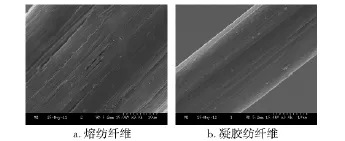

从图1可以看出,两种纤维表面均有沿纵向方向的沟壑,微纤沿纤维轴向排列,这说明纤维在拉伸过程中沿应力方向发生取向[4]。同时,凝胶纺纤维表面较为光滑,线密度较低;熔纺纤维表面较为粗糙,纵向沟槽很多,有轻微的破裂现象。这可能是因为凝胶纺丝过程中UHMWPE溶液黏度相对较低,大分子链更容易舒展和解缠结,在进行拉伸时,无定形区容易发生取向,纤维的线密度也更低;熔纺挤出过程中UHMWPE熔体黏度很高,大分子链间缠结点较多,不容易拉伸,因此纤维表面更容易形成沟槽,甚至出现破裂,产生类似原纤化的现象。

图1 UHMWPE纤维的表面形貌Fig.1 Surface morphology of UHMWPE fiber

2.3 熔纺UHMWPE纤维的结晶与取向

从图2可以看到,一个比较宽的非晶峰,其2θ为18°~25°;在 2θ为 21.7°和 24.2°处的 2 个衍射峰,分别对应了正交晶相的(110)和(200)晶面;在2θ为30.2°处有一个比较小的衍射峰,对应了单斜晶相(201)晶面。从图1还可看到,2θ为19.7°处有一衍射峰,对应了单斜晶相的(100)晶面[5-6]。经过分峰后计算出凝胶纺和熔纺UHMWPE纤维的Xc,以及正交晶体、单斜晶体的Xc列于表2。根据Scherrer公式计算出晶粒尺寸(L)列于表3。

图2 UHMWPE纤维的XRD曲线Fig.2 XRD spectra of UHMWPE fibers

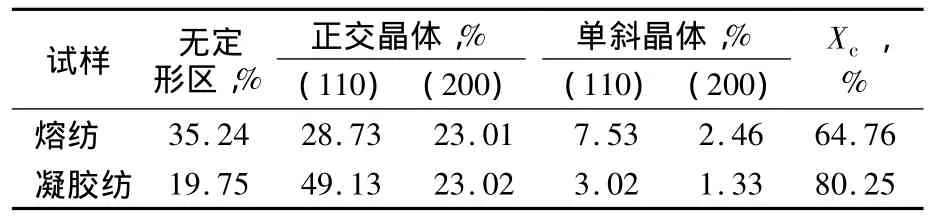

表2 UHMWPE纤维的XcTab.2 Xcof UHMWPE fibers

从表2可知,UHMWPE熔纺纤维和凝胶纺纤维的Xc分别为64.76%和80.25%。与凝胶纺纤维相比,熔纺纤维的无定形区比较大,Xc较低。(110)衍射角所对应的正交晶相的Xc较低,为28.73%,(200)衍射角与凝胶纺的基本一致,总的正交晶相的 Xc为 51.74%,比凝胶纺纤维(72.15%)的低。熔纺纤维的单斜晶相的Xc,不论是(100)衍射角还是(201)衍射角,都比凝胶纺的要高。原因如下:未经加工的UHMWPE切片的结晶基本为热力学稳定的正交晶相构成。在加工过程中,随着纤维拉伸倍数的增加,大分子取向增加,单斜晶相逐渐增大,同时伴随着正交晶相的减小。这可能是由于取向的UHMWPE纤维的结晶结构一般为折叠链和伸直链组成的串晶,经过超倍拉伸后,折叠链片晶部分逐渐被拉开伸直,伸直链结晶含量不断增加,纤维的强度也相应增加[7]。

从表3可知,熔纺纤维的L比凝胶纺的要小。对于同一种纤维,其拉伸倍数越高,Xc和取向度越高,则对应的L应该越小,而凝胶纺的Xc高,但是L却大,这可能是因为凝胶纺纤维由于溶剂的作用,大分子链得以伸展,链缠结点减少,有利于晶粒的生长,而熔纺纤维的分子链缠结点较多,阻碍了晶粒的生长,L较小。凝胶纺纤维中折叠链片晶L较大,不容易被拉开伸直,热力学稳定的正交晶相的Xc较高;而熔纺纤维由于L较小,经过超倍拉伸后一部分折叠链片晶被拉伸,使得单斜晶相的Xc升高,有利于纤维强度的增大。

表3 UHMWPE纤维的各晶形对应的衍射角和LTab.3 Diffraction peaks and L of crystals of UHMWPE fibers

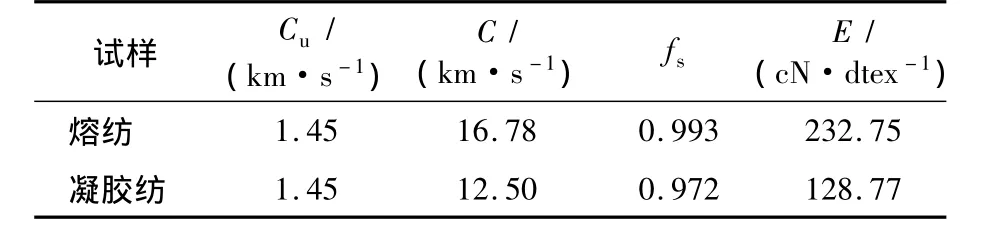

从表4可以看出,熔纺UHMWPE纤维的fs为0.993,大于凝胶纺纤维。fs表征的是纤维中大分子链的取向程度,UHMWPE纤维一方面由于链缠结点过多影响了链的伸直以及超倍拉伸的进行,不利于纤维强度的进一步提高,使得纤维表面较为粗糙;另一方面纤维无定形区较大、L较小,又有利于分子链的伸直取向,使得单斜晶相的Xc升高,纤维的强度增大。因此,熔纺纤维要达到凝胶纺纤维的强度,还需要进一步的研究。

表4 UHMWPE纤维的取向度Tab.4 Orientation degree of UHMWPE fibers

3 结论

a.由熔融纺丝法纺制出的UHMWPE纤维,断裂强度为17.02 cN/dtex。

b.熔纺UHMWPE纤维表面有沿纵向方向的沟壑,微纤沿纤维轴向排列;相比凝胶纺纤维,熔纺纤维线密度较大,纵向沟壑较多,并伴有轻微的破裂现象。

c.熔纺纤维Xc为64.76%,比凝胶纺纤维的Xc稍低,其中,热力学稳定的正交晶体的Xc低,而单斜晶相的Xc较高。

d.熔纺纤维的fs为0.993,大于凝胶纺纤维,大分子链取向程度较高。

[1]王结良,梁国正,吕生华,等.超高分子量聚乙烯纤维在防弹材料上的应用[J].化工新型材料,2003,31(1):21 -23.

[2]陈成泗,胡开波,陈建锋,等.高强聚乙烯纤维的产业化及其复合材料应用[J].塑料,2007,36(1):86-90.

[3]何继敏,薛平.超高分子量聚乙烯性能及应用[J].工程塑料应用,1996.24(5):55-59.

[4]甄万清.熔体纺丝法制备超高分子量聚乙烯纤维[D].青岛:山东科技大学,2011.

[5]Yeh Jentaut,Lin Shuichuan,Cheng Weitu.Investigation of the drawing machanism of UHMWPE fibers[J].J Mater Sci,2008,43(14):4892-4900.

[6]Li Xiaowei,Mao Yimin,Ma Hongyang,et al.An in-situ X-ray scattering study during uniaxial stretching of ionic liquid/ultrahigh molecular weight polyethylene blends[J]. Polymer,2011,52(20):4610-4618.

[7]于俊荣.高强高模聚乙烯纤维成形机理与工艺研究[D].上海:东华大学,2002.