气候变化与人类活动对盐池县生态环境的影响

文 琦,丁彩霞

(1.宁夏大学 资源环境学院,宁夏 银川750021;2.陕西师范大学 旅游与环境学院,陕西 西安710062;3.中国科学院 地理科学与资源研究所,北京100101)

在气候变化和人类活动的双重驱动下,中国西北干旱区生态环境问题已成为全球变化与可持续发展领域关注的焦点。气候变化和人类活动造成土地利用结构变化、土壤污染、地下水系及大气恶化等,导致区域生态系统的微气候、水文、植被、生物等生境发生变化,进而发展为不可逆转的生态问题[1]。盐池县地处干旱与半干旱过渡区,属典型的农牧交错带,区域气候暖干化趋势显著。气候变化与人类活动成为该区域生态环境演变的重要驱动力,以土地荒漠化为特征的生态环境演变严重威胁着当地经济发展与生态安全。学者们建立了县域尺度上生态环境质量综合评价指标体系,并运用GIS手段对该县生态环境动态进行监测,对农牧交错带生态环境质量状况进行了发展趋势预测,研究认为自然因素控制着土地覆被状况和变化,而人类的社会经济活动则决定了它的变化速率和方向,对土地沙漠化变化起着主导作用,两者在不同时间和空间尺度上相互作用[2-5]。气候变化与人类活动对于生态环境的作用难以完全孤立研究,因此将二者综合进行研究成为新时期生态脆弱区研究的重点命题。本文通过研究气候演变与人类活动对生态环境的作用,以期在正确反映气候变化过程及人类活动影响的情况下为生态环境建设提供可靠及时的理论和现实依据,并为盐池县生态环境与社会经济协调发展,水土资源可持续利用提供科学依据。

1 研究区概况与研究方法

盐池 县 位 于 宁 夏 东 部 (106°30′—107°47′E,37°04′—38°10′N),总面积8 661.3km2。北与毛乌素沙地相连,南接黄土高原,处于半干旱向干旱区,草原向荒漠区,农区向牧区的过渡地带,属典型的农牧交错生态脆弱区。地处温带大陆性气候区,多年平均降雨量282mm,且集中在7—9月。植被稀少,以草本植物为主,其中以草原植被、沙地植被和沙柳等灌丛居多。土地资源丰富,主要为牧草地,其次为农业与林业用地。截止至2010年底,全县总人口为1.67×105人,国民生产总值2.67×109元,经济结构以畜牧业为主。气象数据主要取自盐池气象站1981—2010年气温和降水观测资料,采用1981—2010年平均气温、年降水量、年蒸发量等对盐池县近30a来气候演变进行分析。社会经济活动数据来源于宁夏统计年鉴和盐池县国民经济统计公报。

以1981—2010各年份为自变量,盐池县年平均气温、年降水量和年蒸发量等气象要素为因变量,利用一次直线方程和气候要素距平变化定量描述气候变化趋势。

2 结果与分析

2.1 气候变化

气候变化是指气候平均值和距平值两者中的一个或两个一起出现了统计意义上的显著变化。距平值增大表明气候状态不稳定性增加,气候变化敏感性增大。

2.1.1 气温变化趋势 从1981—2010年盐池县年均气温可以看出(图1),盐池县温度序列在波动中上升。一次线性拟合方程为:y=0.022 2x+8.212,气温以0.22℃/10a的速率在上升。多年平均气温为8.56℃,20世纪80年代平均气温为8.1℃,90年代为8.89℃,2000—2010年为8.63℃,除80年代以外,其他各年代气温均高于多年平均气温。其中,90年代比80年代高出0.79℃,2000—2010年较20世纪80年代高出0.53℃,较90年代下降了0.26℃。由图1看出盐池县年气温距平在1987年以后进入以正距平为主的阶段。1997—2002年出现连续正距平,且距平值较高,1999年最高距平达到1.44℃,20世纪90年代气温达到了近30a的最高值。

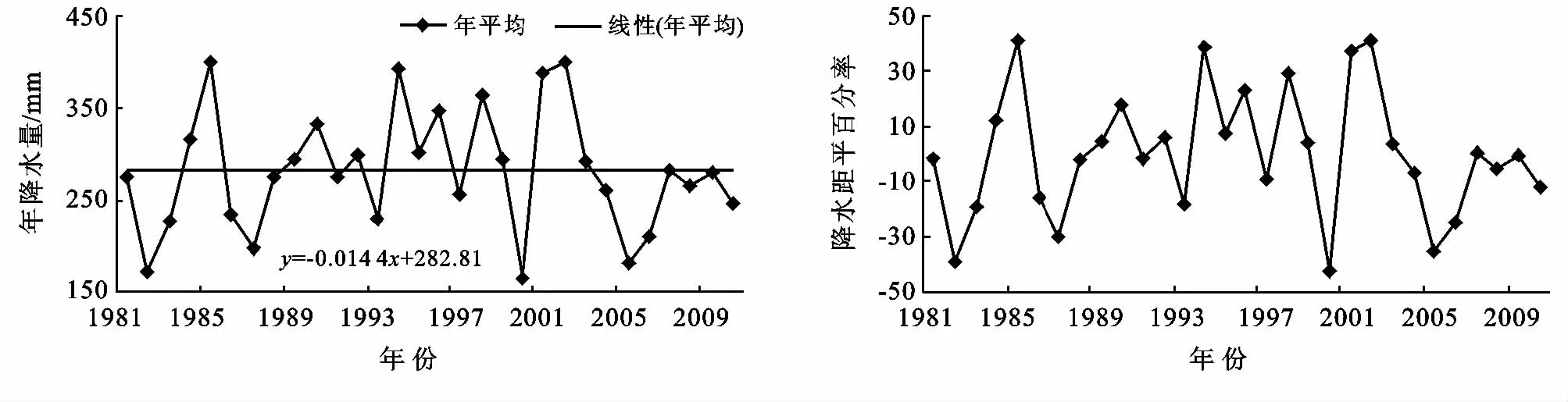

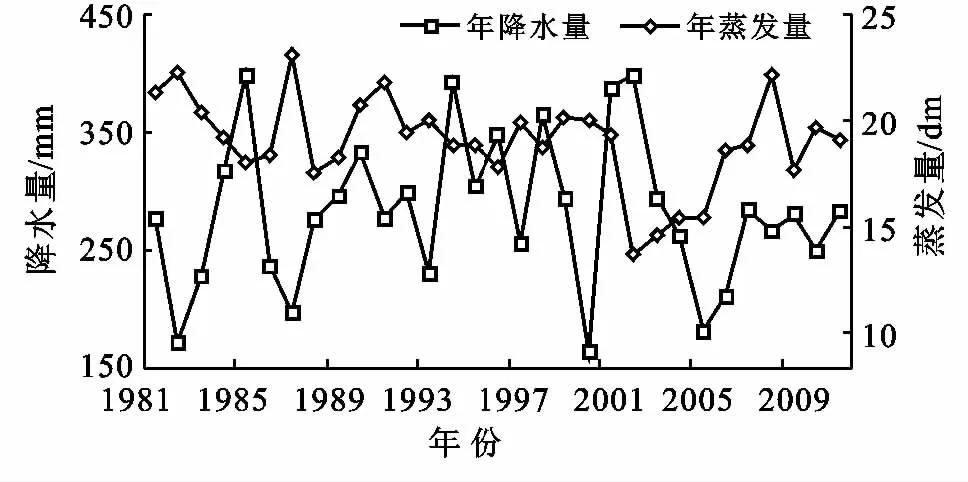

2.1.2 降水量的变化 1981—2010年盐池县年均降水变化显示,降水量在波动中呈下降趋势(图2)。一元线性拟合方程为:y=-0.144x+282.81,表明盐池县降水以1.44mm/10a的速率在减少。多年平均降水量282.58mm,20世纪80年代平均降水量266.49mm,90年代为309.92mm,降水量相对增多;2000年和2005年严重干旱,导致2000—2010年平均降水量为270.9mm,低于近30a平均降水量。从盐池县降水量距平百分率变化可看出,2004年以前主要以正距平为主,2004年后降水量持续低于近30a平均水平。

图2 盐池县年降水量及距平变化

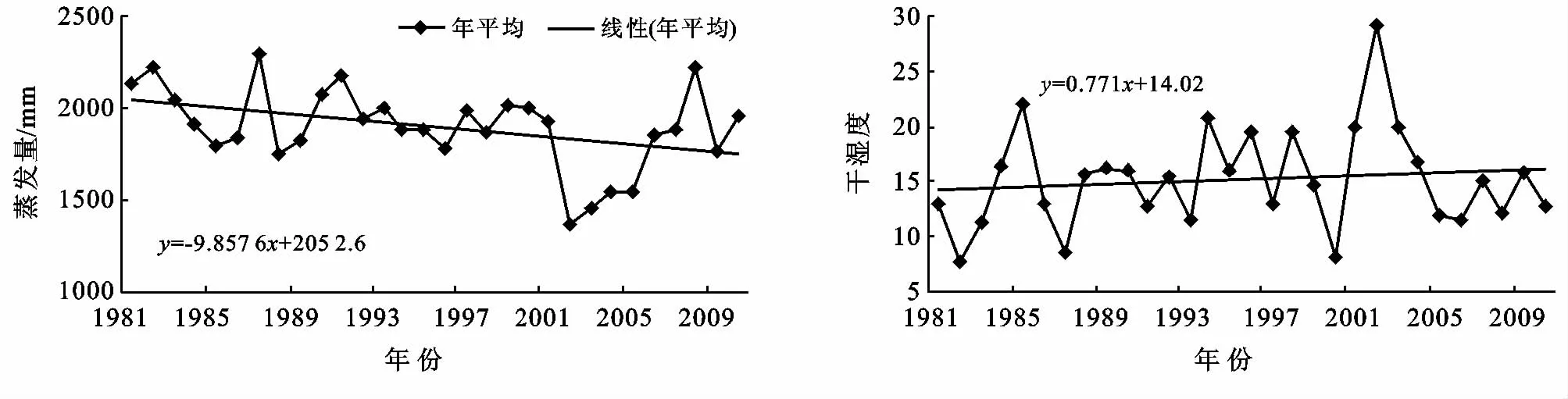

2.1.3 蒸发量的变化 1981—2010年,盐池县蒸发量在波动中呈下降趋势(图3)。多年平均蒸发量为1 899.83mm。一元线性拟合方程为:y=-9.857 6x+205 2.6。该区域蒸发量以9.85mm/a的速率在下降。从年蒸发量总量的年际变化来看,80年代年平均蒸发量1 982.12mm,90年代为1 961.33mm,均高于多年平均的1 899.8mm,进入21世纪以后,2000—2010年的平均蒸发量为1 776.6mm,低于多年平均值123.2mm。主要因为退耕还林、禁牧政策的实施,植被恢复迅速,地表覆盖度逐年提升,蒸发量减少。

图3 盐池县年平均蒸发量与干湿度变化

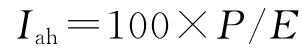

2.1.4 干湿度的变化 干湿度(Iah)是表示气候干燥度和湿润程度的指标之一[6],是一定时期内实测降水量与同期蒸发量的比值,干湿度值越大表示气候越湿润,其计算公式如下:

式中:Iah——干湿度(%);E——实测蒸发量;P——同期降水量。

盐池县的年干湿度变化总趋势上升,一元线性拟合方程:y=0.077 1x+14.02,说明干湿度以0.77/10a的速率在增加,主要原因在于这一时期蒸发量减少,使得干燥度相对降低。

在全球变暖的大背景下,盐池县近30a的年平均气温呈上升趋势,以每年0.022 2℃的幅度升高;降水量总体上有所减少。鉴于气温和降水的波动特征在时段上并不同步,在综合考虑气温和降水的波动特征下,将盐池县气候变化分为以下3个时段:20世纪80年代为暖干期,多年平均温度8.89℃,多年平均降水量为266.49mm;90年代为暖湿期,多年平均气温8.89℃,多年平均降水量为309.92mm;进入21世纪以后为暖干期,多年平均气温8.63℃,多年平均降水量为270.9mm。

2.2 气候变化对盐池县生态环境的影响

2.2.1 气候变化对植被的影响 植被物候变化随自然季节呈现一定规律性,根据其演变规律可分析气候变化与人类活动对生态系统的影响程度[7]。盐池县主要气候特征为干旱少雨、冬冷夏热、风大沙多、日照充足、蒸发强烈,据1981—2010年的气象资料,多年平均降水量为282.58mm,且主要集中在夏秋两季;多年平均蒸发量为1 899.83mm,远远大于其降水量。气温增高、降水减少使植物存活率降低,导致植被覆盖率下降。

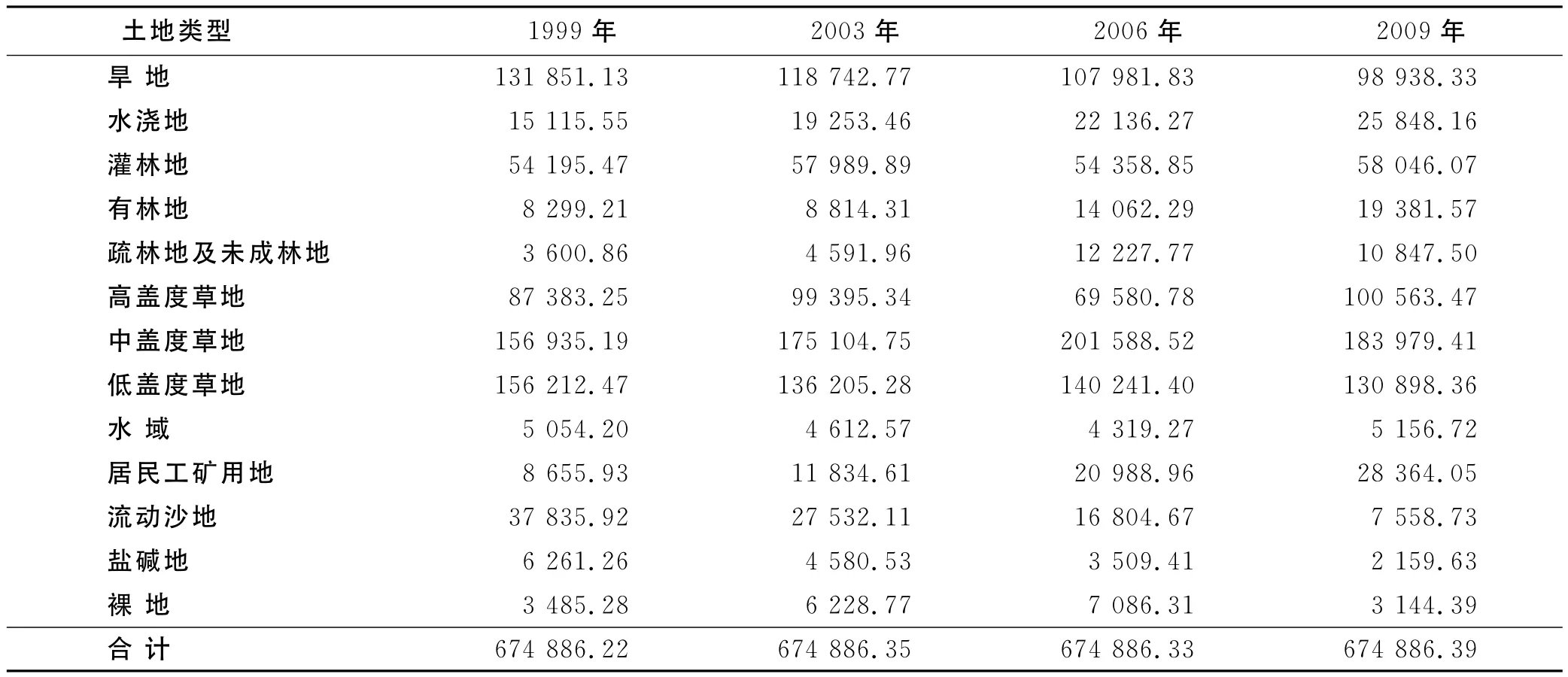

从1981—2010年盐池县降水量和蒸发量(图4)可以看出,1982,1987,2000,2005 年降水量不足200mm,2001年开始实施退耕还林工程以来,植被覆盖度逐渐增加,但2005—2006年的高温、少雨天气对植被生长繁衍产生了极大的影响。从盐池县近10a土地覆被面积值变化可见(表1),2006年灌丛地、高盖度草地为54 358.85,69 580.78hm2,分别比2003年减少了3 631.04,29 814.56hm2;而2006年裸地面积(7 086.31hm2)比2003年增加了857.54hm2。可以看出,气候变化对盐池县植被生长产生了不利的影响。

图4 盐池县年降水量与蒸发量对比变化

2.2.2 气候变化对荒漠化的影响 气候变化和人类活动是荒漠化过程的两大驱动因子,气候变化控制植被生长,植被生长又是荒漠化的直观反映,人类活动是叠加在气候演变之上的作用[8]。研究表明,近30a盐池县人为因素对土地沙漠化的驱动力占57.82%,自然因素占32.40%,两者综合因素占9.78%[9]。从盐池县1981—2010年降水、蒸发量变化(图2—3)可以看出,盐池县近30a降水和蒸发都呈下降趋势。20世纪80—90年代气候变化的总体趋势呈波动性向暖湿方向发展,80年代为暖干期,90年代为暖湿期,21世纪以来,降水有所波动,但整体生态环境出现好转,1999—2009年,盐池县流动沙地总量减少30 277hm2。

表1 盐池县1999-2009年土地覆被面积统计 hm2

2.3 人类活动对生态环境的影响

随着社会经济发展,人口数量增多,科学技术进步,人类活动对于生态环境的影响逐渐显著。人类活动对生态环境的影响包括正反两方面:一方面,滥挖、滥采、超载放牧等一系列不合理的人类活动严重破坏了生态环境,造成生态系统紊乱;另一方面,封山育林、退耕还林、保护水源地等活动使生态环境向着良性方面发展。

2.3.1 人类活动对生态环境的影响

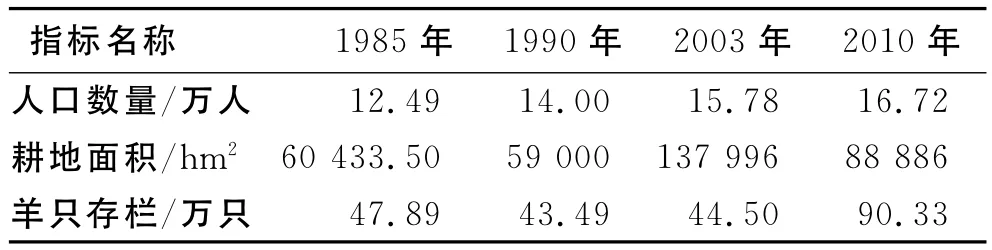

(1)人类活动强度加大导致草场退化。1949年盐池县总人口为2.69×104人,2010年全县总人口达1.67×105人(表2)。人口高速增长给生态环境带来巨大压力。由于20世纪80,90年代粮食单产提高有限,为了满足人口激增对粮食的需求,只能通过开荒、扩大耕地面积的方式提高产量,但有些宜林宜草区并不适合农耕,因此,在开垦几年后又被弃耕,地表原生植被和土壤结构被破坏,从而造成大量水土流失和沙漠化的发展[10]。

表2 盐池县社会经济指标演化态势

20世纪80年代以来,盐池县畜牧业发展较为迅速,但短期的牲畜数量增加导致草场超载,致使大量草场退化、沙化。1980年,盐池县羊只数量由原来的2000只迅速增至2×104只,1985年羊只存栏数达6.99×105只,当年饲草产量为6.40×108kg,可供5.66×105只羊放牧,实际草场超载1.30×105只,1992年仍超载1.16×105只,长期超载放牧,导致草场严重退化。2002年,盐池县实行了封山禁牧,又恰逢2003年降水充沛,植被覆盖率明显上升,林地从1999年占全县总面积的9.79%上升到2003年的11.12%,高盖度和中盖度草地从1999年占全县总面积的36.1%增加到2003年的40.68%。另外,甘草、发菜的大规模采挖导致土地退化严重。20世纪80年代以来,盐池县采挖甘草逐渐成风,年均采挖甘草最高可达3.26×106kg,进入90年代后,滥挖滥采由原来的零星采挖升级为成片采挖。据调查,2000年以前,每年仅挖甘草一项就破坏草地7 000hm2,不仅严重破坏了地表植被,加剧了土地沙漠化程度,而且甘草资源本身也遭到了毁灭性的破坏[11]。

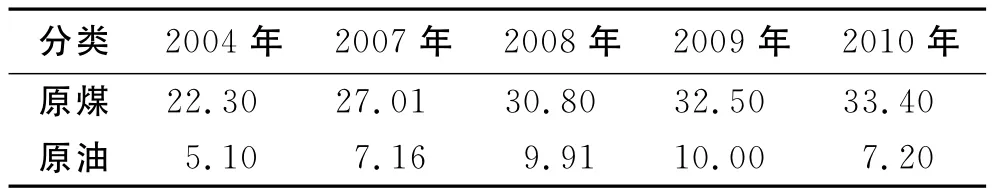

(2)能源资源开发与农业生产造成环境污染。西部大开发以来,盐池县凭借其丰富的资源优势,也成为能源资源开发区之一,目前探明远景石油储量近1.00×108t,煤炭储量5.40×108t。特别是2003年以后,该县政府明确了“工业强县”的发展思路,以工业重点项目为切入点,把“煤炭、石油、水泥”作为主攻方向,加速资源优势向经济优势的转化步伐,全县工业化进程明显加快。2004—2010年盐池县原煤和原油产量逐年增加(表3),1999年盐池县居民工矿用地8 655.93hm2,占全县总面积的1.28%,到2003年增加到11 834.61hm2,2006年为20 988.96hm2,到2009年更是增加到了28 364.04hm2,占全县土地面积的4.20%,2003—2009年增加了19 708.12hm2,增幅逐渐加大,主要占用草地、农地以及部分未利用地。与此同时,农业生产中化肥、农药、地膜施用量逐年增加,对生态环境的污染较为严重。

表3 盐池县2004-2010年煤炭石油开采量 104 t

2.3.2 人类活动对生态环境的恢复与重建 早在20世纪80年代初,盐池县就提出了“南治土,中治水,北治沙”的战略方针,开展了大规模的水土流失防治工作。进入21世纪以后,在国家“退耕还林、封山绿化、以粮代赈、个体承包”的政策指导下,盐池县坚持因地制宜地进行以灌为主,乔、灌、草相结合的防沙治沙措施,有步骤有计划地实施退耕还林还草、封山育林、陡坡地禁止开荒等措施,经过多年的努力,生态状况明显恢复。2002年盐池县开始实行封山禁牧,大力发展舍饲养殖。草地生态得到恢复,农牧户经营理念和生产方式发生变化,由自由放养转为舍饲养殖,由饲养品种复杂转变为饲养品种专一,由粗放式畜牧业转变为集约式畜牧业。截止2008年底盐池县退耕还林工程造林封育1.10×105hm2,其中退耕地造林2.80×104hm2,宜林荒山造林7.97×104hm2,封山育林2.70×103hm2。2010年全年完成造林面积8 622hm2,年末实有封山育林面积12 800hm2。本年新育苗木面积86hm2。幼林抚育作业面积179 053hm2,成林抚育面积29 490hm2。退耕还林还草工程、草原禁牧、禁止滥挖滥采等一系列生态保护措施,极大地促进了当地植被的恢复,对防治沙漠化起到了至关重要的作用,水土流失减轻,生态环境有所改善,扭转了20世纪90年代生态环境恶化的局面,并开始表现出一定的抵御自然灾害的能力。

3 结论

(1)1981—2010年,盐池县年平均气温为8.56℃,以0.22℃/10a的速率在上升;年平均降水量为282.58mm,在波动中呈下降趋势,以1.44mm/10a的速率在减少;蒸发量在波动中呈下降趋势,多年平均蒸发量为1 899.83mm,且以9.85mm/a的速率下降,2000—2010年平均蒸发量为1 776.6mm,低于多年平均值123.2mm。

(2)气候变化对盐池县植被生长产生了很大影响。自2001年实施退耕还林(草)工程以来,盐池县植被覆盖度逐渐增加,但2005—2006年的高温少雨天气对植被生长产生了不利的影响。盐池县近30a降水和蒸发都呈下降趋势。20世纪80—90年代气候变化的总体趋势呈波动性向暖湿方向发展,80年代为暖干期,90年代为暖湿期,21世纪以来,降水有所波动,但整体生态环境出现好转,1999—2009年,盐池县流动沙地总量减少30 277hm2。

(3)人类活动强度加大导致草场退化。1949—2010年,盐池县人口增长了6倍多,为了满足人口激增对粮食的需求,通过开荒、扩大耕地面积的方式提高产量,造成局部地区水土流失和沙漠化,人口高速增长也给生态环境带来巨大压力。20世纪80年代以来,盐池县畜牧业发展较为迅速,但短期的牲畜数量增加导致草场超载,致使草场退化、沙化趋势显著。另外,能源资源开发与工业化的快速推进,造成水土资源污染,生态环境恶化。

(4)20世纪80年代初以来,盐池县先后采取了水土流失防治,退耕还林(草),封山禁牧,禁止滥挖滥采等生态保护措施,促进了当地植被的恢复,对防治沙漠化起到重要作用,使该区水土流失减轻,生态环境有所改善。

[1] 李保杰,顾和和,纪亚洲.矿区土地复垦景观格局变化和生态效应[J].农业工程学报,2012,28(3):251-256.

[2] 刘闻,曹明明,邱海军.气候变化和人类活动的水文水资源效应研究进展[J].水土保持通报,2012,32(5):215-220.

[3] 黄维,邓祥征,何书金,等.中国气候变化对县域粮食产量影响的计量经济分析[J].地理科学进展,2010,29(6):677-683.

[4] 文琦.陕北农牧交错区生态环境影响因素评价[J].干旱地区农业研究,2009,27(1):206-211.

[5] 何毅,王飞,穆兴民,等.渭河流域降水和气温的时空特征分析[J].水土保持通报,2012,32(4):102-105.

[6] 丁金梅,延军平.近50年陕甘宁地区气候变化特征分析[J].干旱区资源与环境,2007,21(6):124-129.

[7] 宋春桥,游松财,柯灵红,等.藏北高原典型植被样区物候变化及其对气候变化的响应[J].生态学报,2012,32(4):1045-1055.

[8] 孙建国,王涛,颜长珍.气候变化和人类活动在榆林市荒漠化过程中的相对作用[J].中国沙漠,2012,32(3):625-630.

[9] 马永欢,周立华,朱艳玲,等.近50年来盐池县土地沙漠化驱动因素的时间变化[J].干旱区研究,2009,26(2):249-254.

[10] 张小川,车文弢.宁夏盐池县社会经济与环境协调发展的策略分析[J].自然资源学报,1989,4(2):158-168.

[11] 王秀红,谢国勋.宁夏盐池县生态退耕前后农资投入时空分析[J].中国农学通报,2001,27(32):211-215.