经济增长、结构升级和技术进步影响碳排放的程度及其相互关系

余 凡,孔群喜,卢云卿

(南京财经大学产业发展研究院,江苏 南京210046)

一、问题的提出

目前,过多的碳排放导致的一系列的环境问题,已经威胁到了人类安全,比如食品安全、水资源安全和生态安全等,这些隐患严重阻碍了人类的可持续发展。气候科学家们表示全球温室气体排放不能再增加了,并且必须在2015到2020年间开始减少排放。他们推测想要防止全球平均气温再上升2℃,到2050年,全球的温室气体排放量需达到1990年水平的80%。

自1978年以来,我国经济快速增长,但伴随着的是能源被大量消费,由此增多的碳排放量使得环境问题日益突出。从英国风险评估公司Maplecroft公布的温室气体排放量的数据可以看出,中国每年的碳排放量超过60t,处于世界第一。根据世界银行的测算,中国环境污染损失占中国国内生产总值的5.8%。当前全球气候正在加速变暖,中国不断增长的碳排放量受到越来越多国际社会的关注。在国际气候变化谈判中,很多国家都对中国提出了各种减排要求:一些发达国家要求中国承诺具体的减排目标,甚至主张中国承担与他们同样的减排义务;发展中国家,尤其是一些常年受到气候变化威胁的岛屿国家,也主张中国加大减排力度。而我国政府也认识到节能减排的重要性,在2009年的哥本哈根会议上承诺:尽量减少我国单位国内生产总值二氧化碳排放,使得2020年比2005年下降40%~45%,并将其作为约束性指标,在国民经济和社会发展的长期规划予以考虑,并制定相应的统计、监测和考核办法。

由此可见,考究影响我国碳排放量的主要变量及其作用机理,同时将其贡献率量化,对于加强节能减排政策的科学性和可操作性有重要作用。近年来,陆续有研究者使用不同方法、模型来研究碳排放的影响因素,并分析因素的作用机理,取得了不少成果。而这些成果正在不断地指导我们的现实行为,而对现实社会的指导成为研究者们不断研究该主题的动力。概括来说,规模效应、结构效应和技术效应是研究者们普遍认同的影响碳排放量的主要因素。

(一)规模效应与碳排放量的关系

很多学者从经济增长的角度研究了规模效应与碳排放量的关系。比如,Richard York,Eugene A 和Rosa,Thomas Dietz(2003)指出,按照环境库兹涅茨曲线(EKC)的基本原理,长期来看,环境压力与经济增长之间呈倒 U 型关系[1];此外,Wu et al.(2005)使用了“三层完全分解法”分析我国1985~1999年碳排放的驱动因素,他发现经济发展是推动碳排放的最大驱动力[2];王健、路正南、陈春华(2012)通过构建 Var(2)模型来分析两者的关系,结果表明,经济增长可以通过两个路径来影响碳排放,即增加能源消费会使碳排放量增加和加大资本投入会减少能源的使用,从而降低碳排放量,但相比于资本投入,能源消费对碳排放的影响更大,所以经济增长正向影响碳排放量[3];而虞义华(2011)认为在产业结构不变的情况下,如果不采取另外的政策,经济增长不能够带动碳排放量的大幅度下降[4];胡宗义、唐李伟、苏静基于我国2001~2010年的数据,构建了空间动态面板误差模型,并对模型设定、样本容量等方面进行了稳健性检验,研究发现,经济增长伴随着高碳排放[5]。

(二)结构效应与碳排放量的关系

在已有的文献中,不少学者将碳排放变化的原因定位在产业结构上。如郭朝先(2010)运用了LMDI方法,分解出了我国从1996~2009年的碳排放量,他的分析结果如下:当前产业结构的变动与碳排放量呈正相关关系,而未来会因为第三产业的大幅度发展而导致产业结构的变动将与碳排放量呈负相关关系[6];而后,李健、周慧(2012)从产业结构的角度分析了碳排放强度的问题,他认为产业结构调整与低碳经济发展相互联系、相互统一[7];蒋毅一、徐鑫(2013)研究发现产业不同,它对碳排放量的影响不同,于是他们针对不同的产业和行业提出了不同的对策[8];进一步地,李雪(2014)表示产业结构和碳排放的关系显著,具体来说,由于异质性,东部、中西部两者关系亲密程度不一,因此他建议,为了升级产业结构,我国应在不同的区域采取不同的方法,完善产业结构发展服务业,不断地提升企业的技术水平[9]。

(三)技术效应与碳排放的关系

在前人的关于影响碳排放量的研究中,技术进步也是被考虑的一个重要因素,有不少学者尝试过分析它们之间的关系。例如,ZHANG(2000)采用对数差分方法对中国1980~1997年的碳排放增长的分析表明,如果没有通过政策和技术手段降低能源强度,中国现阶段的碳排放总量比实际值会高50%,所以国际上对中国节能减排中“搭便车”的指责有失公平[10];还有,Cole(2008)使用计量方法分析了我国企业层面的数据,发现能源消费推动力企业的污染,而提高生产率和增加研发投入能够减少碳排放[11];而国内学者李凯杰,曲如晓(2011)针对1978~2008年的数据应用DEA-Malmquist指数法考察技术进步和碳排放之间的相关关系,实证结果表明,短期内,技术进步与碳排放的关系微弱,但从长期来看,技术进步可以有效地减少碳排放量[12];许菁(2014)通过研究认为技术进步对环境的影响在西部地区表现最为明显,这也说明想要通过技术进步改善环境需要得到政策的扶持[13]。

(四)规模效应、结构效应和技术效应同时对碳排放量的影响

Crossman和Krueger(1991)是最早将碳排放驱动因素分解的研究者,他们将碳排放的驱动因素分解为规模效应、结构效应和技术效应[14]。后来的学者大都沿袭了Crossman和Krueger的研究,Selden、Forrest和Lockhart(1999)经过研究发现美国1970~1990年碳排放的驱动因素可分解为规模效应、结构效应、能源消耗强度、能源消耗结构和技术效应,其中技术进步导致了能源消耗强度的降低[15]。国内学者也进行了大量的研究,部分研究结果如下:邹秀萍(2006)表示,若用图形表示,则每个地区碳排放量与经济增长的关系呈倒U型,与技术水平呈U型,与第二产业比重呈N型,我国碳排放量的空间分布格局是东南部低、中北部高、西北部低[16];另外,孙建卫(2010)基于1995~2005年的数据分析指出,技术进步是降低碳排放的主要因素,经济规模的增加会造成碳排放量的增加,而产业结构的完善是实现节能减排的关键[17];江聪聪(2014)发现,很多因素对碳排放有显著正效应,比如能源强度、碳排放密度、人均资源使用量和经济增长,碳排放具备显著的路口依赖性质,而人口总量与碳排放没有明显的关系[18]。

通过对已有文献的梳理,笔者得知影响碳排放量的主要因素是规模效应、结构效应和技术效应。但在已有的研究中,很少有学者对这些因素的交互关系进行分析。而分析这3种效应的交互关系是很有必要的,因为它们是互相影响,共同发挥作用的。本文将综合考虑规模效应、结构效应和技术效应与碳排放量的关系及3者之间的相互关系,全面地反映出了各影响因素的作用机理和贡献率。在本文的结尾,提出实现经济增长和节能减排双赢的政策建议。

二、数据说明

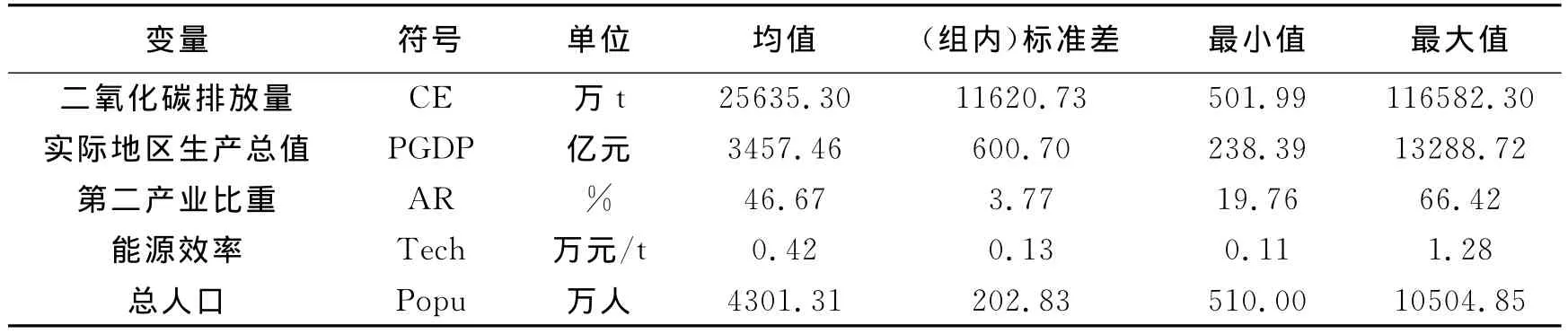

联系我国的实际情况和国内外文献,笔者得知我国碳排放量受到各个方面的影响。本文最后筛选出GDP、第二产业产值占总GDP比重和能源效率3个变量来构建模型。

本文的数据是1999~2011年我国30个省、自治区、直辖市的相关年度数据。为确保结果的准确性,本文在样本中剔除了西藏,因为它部分年份的相关变量缺失。最终的面板数据包括30个截面和13个年度,共有390个观测值,这些数据均采用1999年的不变价。碳排放总量和能源效率都是由《我国能源统计年鉴》中的数据计算得来的,各地区各年份的人口总量和第二产业比重均来自《我国统计年鉴》。

在变量的定义方面,本文和已有文献存在差别。目前大多数文献都是用生产总值来衡量经济效应,第三产业产值占总GDP比重来表示结构效应,以能源效率来体现技术效应。而本文用第二产业产值占总GDP比重来表示结构效应,比重越大,说明产值能耗越高,碳排放量越多。这种考察方式更接近本文的研究对象(碳排放),使结论的实际意义更加明确。

(1)能用二氧化碳排放总量来衡量环境污染程度的原因有2个:一方面,二氧化碳是造成温室效应的最主要污染物,《京东议定书》等环境保护协议也以二氧化碳排放总量作为考察目标。另一方面,笔者引入人口数作为控制变量,这样考察二氧化碳时也能够反映出人口规模。化石能源的消耗会导致大量的碳排放,而化石能源主要是煤炭、石油和天然气3类。则具体计算公式为:

CO2it=44/12(ACic+BCio+CCig)

其中,CO2it、Cit、Cio、Cig分别表示i省t时期二氧化碳的总排放量、煤炭消费量、石油消费量,天然气消费量。而式中的A、B、C分别代表的是煤炭、石油、天然气的碳排放系数,具体情况如表1所示。本文为确保准确性,选取的系数是这些机构数据的平均值。值得注意的是,44/12代表二氧化碳的分子量/碳的分子量,是二氧化碳的转换系数。

表1 煤炭、石油、天然气碳排放系数

(2)用地区生产总值来表示经济规模,记为PGDP。本文选取的变量是该30个地区以1999年为基期的实际生产总值。

(3)产业结构阐释的是经济结构由高能耗、高污染行业转向低能耗、低污染的行业时碳排放量的变化情况。这里用我国30个地区第二产业产值占GDP的比重表示,记为AR。

(4)科学技术对环境的影响是通过能源效率表现出来的。能源效率Tech=标准煤消耗量与GDP的比值。各变量的描述性统计结果见表2。

表2 变量的统计描述

三、模型的构建

关于碳排放量模型的构建,最早的是Crossman和Krueger(1995)列出了污染物排放量的分解方程:

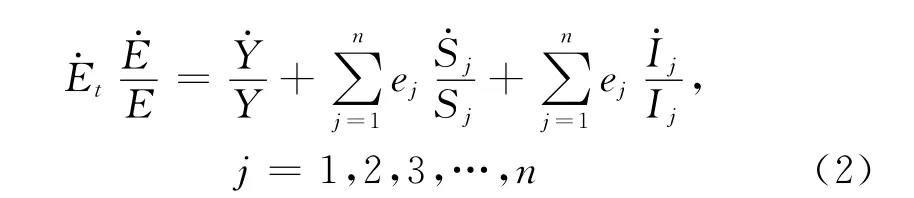

其中,t、j分别表示时期、行业,E为污染物排放量,Y为地区生产总值,I是污染物的排放强度,S是行业产值占当期生产总值的比重。在方程(1)的两边同时对时间做微分处理,再除以Et得到:

其中,ej代表j行业的污染物排放量与当期生产总值的比重。(2)式左边是污染物的总排放量,右边依次代表经济增长效应、产业结构效应和能源效率效应,该方程式描述了污染物排放量的动态过程。在模型(2)的基础上,学者们根据自己的研究兴趣和研究目标将地区的经济部门划分为n个产业,则t时期j产业的二氧化碳排放量CEj可以用如下方程表示:

其中,GDPit/GDPt表示该地区t时期j行业的产值与该地区t时期所有行业生产总值的比重,即为Sjt;而ENit/GDPjt表示的是该地区j行业单位产值的能源消耗量,CEjt/ENjt表示该地区j行业单位产值所导致的碳排放量。能源效率对单位产值的能源消耗量和它导致的碳排放量有直接影响:提高能源效率,能减少单位产值的能源消耗量和碳排放量。因此可以把

记为ETit,所以方程可以进一步改写为:

该方程式将二氧化碳排放量的因素分解为规模效应、产业结构效应和技术进步效应。在理论模型的基础上,笔者控制了地区人口对碳排放的影响,估算这3种效用的作用,建立了如下的计量回归分析模型:

其中,下表i和t分别代表地区和年份。CE代表二氧化碳的总排放量,PGDP、AR和Tech分别代表经济增长效应,产业结构效应和技术进步效应,Popu为地区的人口数量。α是常数项,β是自变量的系数,μ是标准误差项,表示的是未考虑到的但影响碳排放的因素,ε为随机误差项。为了控制可能产生的偏差笔者运用固定效应模型来进行实证分析。

四、实证分析

笔者在上述模型的基础上,利用1999~2011年的省际面板数据对碳排放的影响因素进行分析,分别研究单因素效应、多因素效应和它们之间的交互关系,从而总结出这些因素对碳排放的影响程度。用hausman进行检验后,笔者根据实际情况选择了固定效应模型。由于模型存在异方差和自相关的问题,笔者使用综合处理方法有效考虑和处理了异方差和自相关的问题。

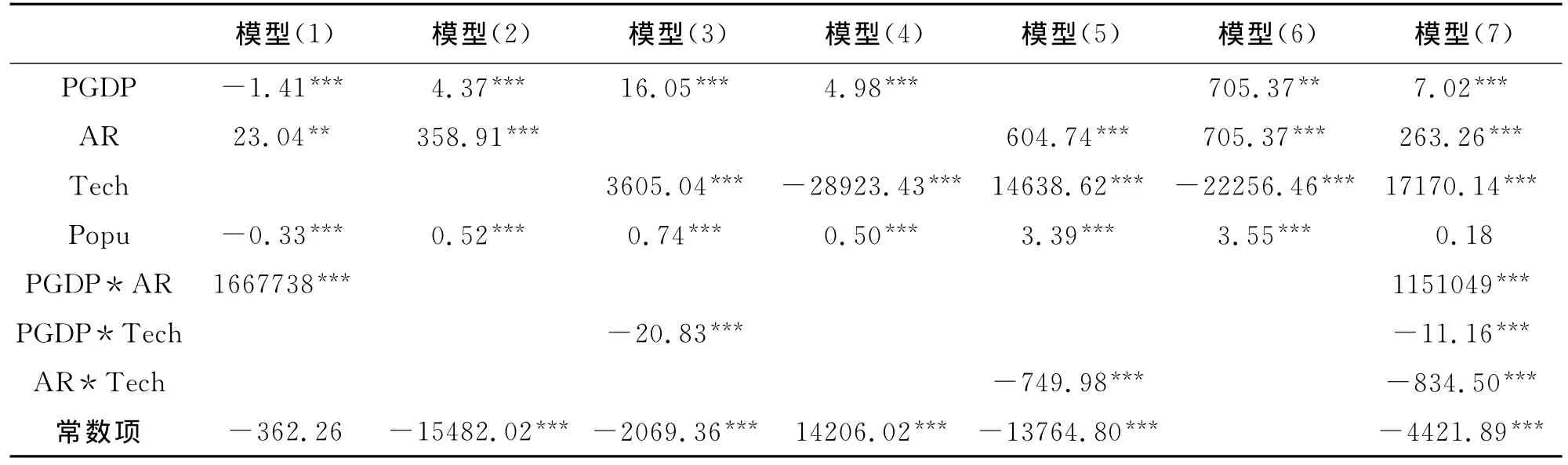

笔者首先考察单因素分析,分别将国内生产总值、第二产业比值、能源效率作为自变量进行回归,构成模型(1)(2)(3),然后将这3种效应同时放入模型中进行回归,形成模型(4)。具体的回归结果如表3所示。

表3 回归分析结果

从表3可以看出,只考虑单个因素时,规模效应、结构效应和技术效应都显著地影响二氧化碳的排放量。经济增长和第二产业的发展壮大会导致能耗增多,碳排放量增多,而能源效率的提高会降低单位产值的碳排放量。当从多因素考查时,上述3种效应的作用方向都没有变化,且依然对二氧化碳排放量有显著的影响。

接下来,笔者考察分析3种效应之间是否有关系。首先,在回归方程中将规模效应和结构效应联合起来,并加入或去掉它们的交互项形成模型(1)和模型(2);其次,联合规模效应和技术效应,加入或去掉它们的交互项形成模型(3)和模型(4);再次,将结构效应和技术效应结合,并加入或去掉它们的交互项形成模型(5)和模型(6);最后,将这3个变量和它们之间的交互项都综合到回归方程中,形成模型(7)。具体结果见表4。

表4 回归分析结果

从表4可以看出,模型(1)和模型(2)的结果表明,当综合考察经济增长和产业结构时,这两个因素都显著影响碳排放,并都呈正相关;而当加入它们的交互项时,2个因素及其交互项都显著影响碳排放量,但此时经济增长与碳排放呈负相关。从模型(3)和模型(4)的结果可以看出,经济增长和能源效率都显著影响碳排放量:经济规模的扩大使碳排放量增多,而能源效率的提高能有效地降低碳排放量。加入交互项时,这2因素及其交互项对二氧化碳排放量的影响仍是显著的,但能源效率正向影响碳排放量。结合模型(5)和模型(6)的结果:第二产业结构比重越大,相应地,能源消耗就越多,从而碳排放量就越多,而能源效率的提升能够降低碳排放量,这些影响都是显著的;加入两者的交互项,显著性不变,但能源效率与碳排放量呈负相关。在模型(7)中,3个变量及其3个交互项的作用都是显著的,经济增长、第二产业比重增加和能源效率提高都与碳排放呈现正相关关系。

以上的分析说明,产业结构的升级和能源效率的提高与碳排放有着显著的正相关关系,且两种效应之间存在互补性。更具体地说,产业结构的升级对能源技术和碳排放之间的关系起正向的调节作用,也就是说,产业结构的升级能巩固技术进步对碳排放的正向作用。

五、结论及政策建议

综上所述,本文利用固定效应模型实证研究了1999~2011年的碳排放,对规模效应、结构效应和技术效应分别进行了单因素和多因素分析得出以下结论:单因素分析时,经济增长导致碳排放增多,产业结构的升级和技术进步都能够使能耗降低,碳排放减少,3种效应与碳排放的关系都是显著的;多因素分析时,3种效应同时显著影响碳排放,驱动方向与上一致。接下来,本文对3种效应的相互作用关系进行了考察。笔者发现,规模效应、结构效应和技术效应3者存在替代性和互补性,它们相互作用。

降低碳排放量,是一项系统工程,涉及经济发展,产业结构,能源效率,行业产值,能源禀赋等多方面,因而选择节能减排路径时应全面考虑各种因素的影响。实证分析显示,经济的持续增长会导致碳排放量的增加。身为发展中国家,经济规模的扩大是我国国民生存和发展的必要条件,作为一项基本投入的能源消费所导致的环境恶化问题也是难以避免的。因此我国节能减排政策的制定不能靠控制经济规模的增长来实现,而应致力于优化结构和提高效率。为达到经济发展和节能减排的双重目的,笔者提出下列政策建议:

(1)注重经济质量,降低能耗强度

当经济稳定增长时,可以从以下2个方面开展碳减排工作:第一,应高度重视经济增长导致能源消费增多,从而碳排放量增多这一机理,降低能源消费数量和强度,切实控制并降低碳排放。第二,发挥资本投入对碳排放的负向作用,强化资本对能源的替代,从而实现碳减排目标,最终实现经济、能源、环境的协调发展。

(2)优化产业结构

当前经济增长对环境资源的依赖程度过高,政府可以利用政策鼓励产业结构调整,加快产品升级的步伐,一方面逐步剔除效率低、能耗高的行业,促进高技术、低能耗行业的发展;另一方面降低第二产业的比重,大力发展第三产业和现代服务业,促使我国经济从外延粗放型向内涵集约型转变。

(3)依靠技术进步,提高能源效率

技术进步能够提高碳的利用效率,减少碳排放,使笔者对节能减排的前景充满信心。第二产业的能耗远高于其他产业,因此必然成为能源效率提高的重点产业。能够改进的方面包括:积极投资先进节能技术,推动新能源和再生能源的开采、转换和利用等环节的技术研发和推广,制定出长久、稳定的能源发展战略。同时,尽快督促各行业制定《节能法》实施细则,加大执法力度,促进企业研发和使用新的低碳技术进行生产,从法律层面保证能源效率提高的实施效果。

(4)倡导低碳生活方式

在人口增速得到有效控制的情况下,人口结构的优化和居民消费理念的转变可能会影响碳排放量。从人口发展的角度节能减排,首先应优化人口结构,提高居民素质;其次大力倡导低碳经济、绿色消费的理念,使人们崇尚低碳的生活方式。

值得注意的是,笔者在制定各地区节能减排的政策时应因地制宜,根据当地的自然条件、经济社会发展水平、能源资源状况有针对性地采取措施。各地区也要结合自身的特点,找到适合自己的发展道路,制定有针对性、有重点的政策措施,促进地区的经济、环境和社会的良性发展。

六、研究展望

本文首先在理论上分析了影响碳排放量的因素,然后进一步地对经济增长、产业结构和技术进步对碳排放量的影响做了实证研究。研究中存在很多不足和有待改善的地方,未来研究者研究这一主题的路还很宽广。

未来研究者们一方面可以将对象进行细分,比如按能源类型、产业类型和行业类型,探究这些因素与经济增长之间的关系,另一方面也可以采用不同的分解方法再进行分解。希望未来研究者们可以从丰富指标因素、变换分解方法上进行尝试,从而对影响碳排放的因素进行更加合理、完善的研究。

[1]Richard York,Eugene A.Rosa,Thomas Dietz.STIRPAT,IPAT and IMPACT:Analytic Tools For Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts[J].Ecological Economics,2003,46(3):351-365.

[2]Wu L,Kaneko S,Matsuoka S.Driving Forces Behind the Stagnancy of China's Energy-Related CO2Emissions from 1996to 1999:the Relative Importance of Structural Change,Intensity Change and Scale Change[J].Energy Policy,2005,33(3):319-335.

[3]王健,路正南,陈春华,等.我国经济增长对碳排放的影响分析[J].统计与决策,2012(1):137-139.

[4]虞义华,郑新业,张莉,等.经济发展水平、产业结构与碳排放强度——我国省级面板数据分析[J].经济理论与经济管理,2011(3):72-80.

[5]胡宗义,唐李伟,苏静,等.碳排放与经济增长:空间动态效应与EKC再检验[J].山西财经大学学报,2013(12):30-36.

[6]郭朝先.产业结构变动对我国碳排放的影响[J].中国人口·资源与环境,2012,22(7):15-19.

[7]李健,周慧.我国碳排放强度与产业结构的关联分析[J].中国人口·资源与环境,2012,22(1):7-12.

[8]蒋毅一,徐鑫.我国产业结构现状对碳排放的影响及调整对策研究[J].科技管理研究,2013(12):23-27.

[9]李雪.我国碳排放与产业结构关联的分析与对策[J].工业技术经济,2014(1):154-160.

[10]Zhang Z X.Decoupling China's Carbon Emissions Increase from Economic Growth:An Economic Analysis and Policy Implications[J].World Development,2000,28(4):739-752.

[11]Matthew A.Cole,Robert J.R.Elliott,Shanshan WU.Industrial Activity and the Environment in China:An Industry-Level Analysis[J].China Economic Review,2008,19(3):393-408.

[12]李凯杰.技术进步对我国碳排放的影响——基于向量误差修正模型的实证研究[J].科技与经济,2012(6):51-58.

[13]许菁.我国区域碳排放影响因素研究[J].统计观察,2014(8):92-94.

[14]Grossman G.,A.Krueger.Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[R].Paper Prepared for the Conference on United States Mexico Free Trade Agreement,1991,112(2):353-378.

[15]Selden,T.M.Forrest,A.S.and Lockhart,J.E.Analyzing Reductions in US Air Pollution Emissions:1970to 1990[J].Land Economics,1999,75(1):1-21.

[16]邹秀萍.我国省级区域碳排放影响因素的实证分析[J].生态经济,2006(10):34-37.

[17]孙建卫,赵荣钦,黄贤金,等.1995~2005年我国碳排放核算及其因素分解研究[J].自然资源学报,2010,25(8):1286-1295.

[18]江聪聪.我国二氧化碳排放的驱动因素研究[J].科技资讯,2014(3):219-220.