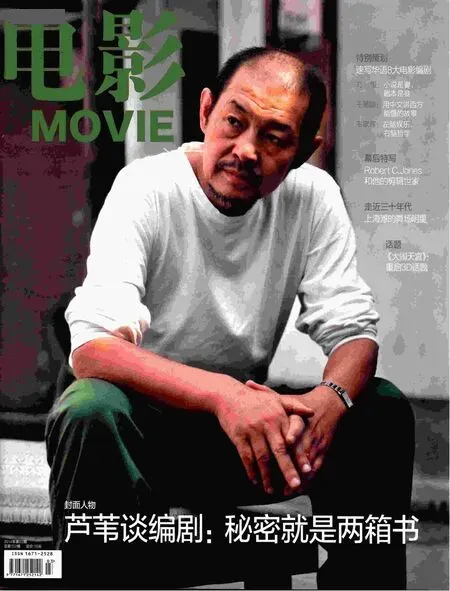

述平:独处享受写小说

述平做编剧是在1997年,时年35。其实做编剧这事对于毕业于机电系的述平来说,应该是水到渠成,大学期间就尝试小说创作的他也是一个影迷,除小说之外,电影是他最大的爱好,曾托朋友在香港购买基耶斯洛夫斯基等影片的录像带和书籍。而他又恰巧在正确的时间里碰到了正确的人:在他的经历中有两个离不开的名字,张艺谋和姜文。

1994年,述平发表了短篇小说《晚报新闻》,还拿了个长白山文艺奖。没想到3年后,刚拍完《摇啊摇,摇到外婆桥》张艺谋找到了述平,当时述平人还在东北,接到张艺谋的邀请就跑到北京与他见面。这一次见面对两个人都有不同的意义:“那时他已经是重量级的大导演,能跟他合作,我感到很激动。我很感激他,他让我改变了文学创作的方向。”同样心怀感激的还有张艺谋,这位国际大导那时候正想转型拍现代城市题材电影,这篇《晚报新闻》就被他视为最好的文学母本。所以张艺谋一口气买下了述平三部小说的改编版权,包括《晚报新闻》、《一张白纸》和《凹凸》:“最初我们想把述平的五部中篇小说改编成三部独立的故事片并一次性拍摄完成,但不幸发现这是老虎吃天,无处下口;然后又企图将其中的两部小说改编成两部电影凑成姐妹篇,结果还是无法完成;最后只好将他的《晚报新闻》改编成了电影《有话好好说》。”改编过程历时一年半,十易其稿,计八十余万字,全是述平一人独立完成。在此过程中他被迫放弃了自己所有的写作计划,用他自己的话说是:“一个作家终于不幸地被折磨成了一个编剧。”

成为编剧的同时,述平也结交到了姜文。“听说述平是通过张艺谋,了解述平是通过他自己的书,一个人写本好书并不难,难的是一辈子写好书,还干好别的,述平同志就是这么个人。摄制组里人称‘王有才’的便是他,原小说他提供了,剧本他改编了,人手不够了,群众演员他充当了。”如果说比述平大十几岁的张艺谋像一位长辈的话,那么姜文就是一直与他志趣相投的朋友。何以见得?张艺谋曾称赞述平“是我自拍电影以来工作量最大、意志力最强、状态最稳定的作家。”而姜文的评价却是:“他并不只是写一个剧本,我们有相同的世界观、艺术观。他年纪比我大一个月,是东北人,学的是计算机,不是电影。但有相同的世界观、艺术观很重要。”

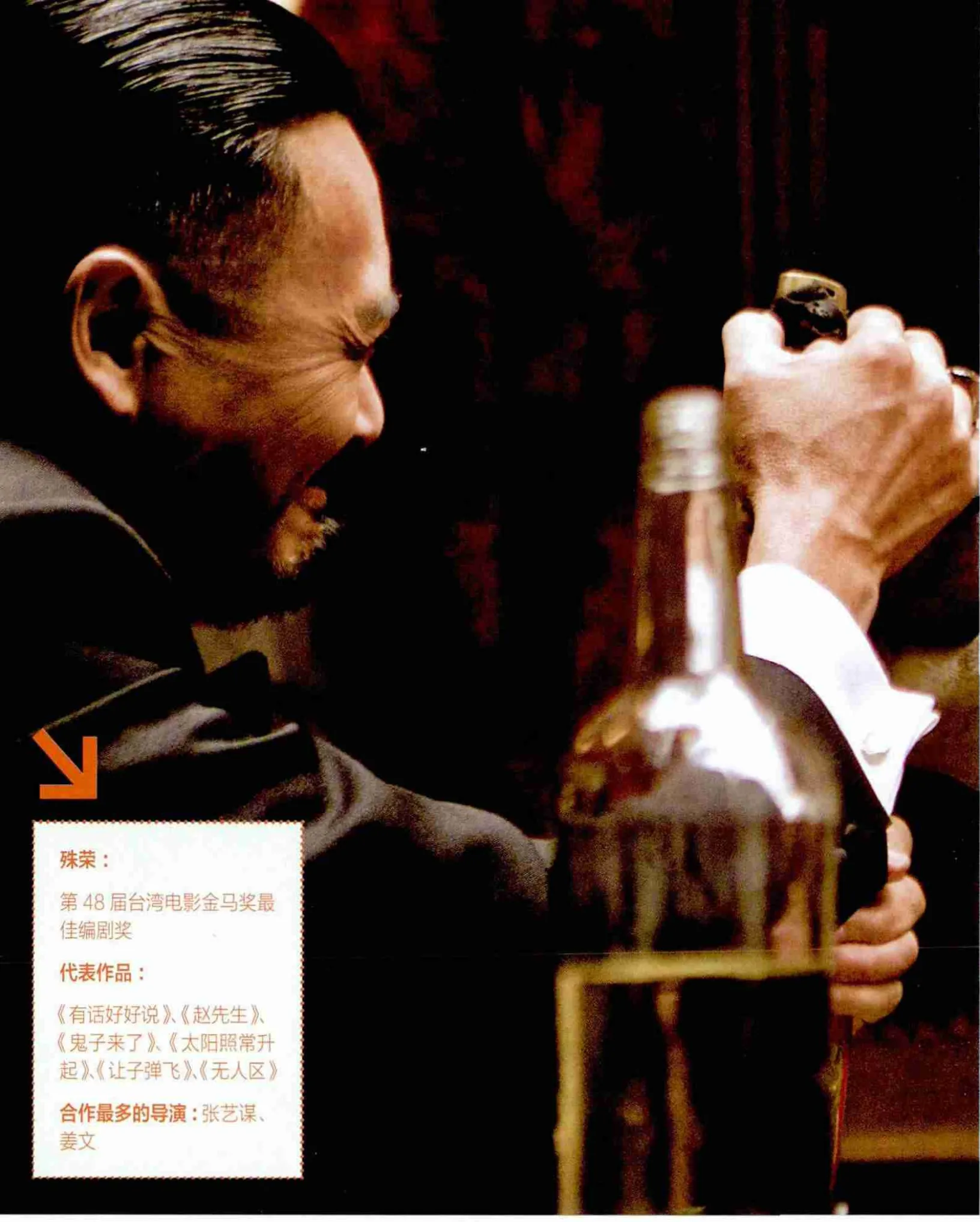

姜文称述平是“我最好的一个编剧朋友”,他在姜文的三部影片《鬼子来了》、《太阳照常升起》、《让子弹飞》中担任电影剧本主笔。姜文说始终选择述平合作,就是因为“述平是个会写书的人,我可不会,但我可以看点儿,因为我认为看总比写省些力气。那就让他继续写吧,我们来看。多好。他好多小说写得特别好,而且特别色。不是那种贬义的色情,它主要是写男女,但是不仅仅局限在男女这个事儿上。”述平能当得起“名编剧”这三个字不只是因为小说写得好,他对电影编剧的职责相当清醒。《有话好好说》的十易其稿其实也是为了配合张艺谋的拍摄,“编剧是一个协助性的工作,你不能越位了,说白了,你得知道你是干嘛的吧,根上的话,我不觉得那是我的作品。既然这样,那很多事情就想通了。在我看来,电影剧本就是二度创作,就是在原著基础上展示你编剧的技艺和才能。编剧是有技巧的,小说再好也只是一个素材,你要进行剪裁,进行删减和放大,有一个选择的过程。”

与姜文合作的三部主笔电影也都不是原创,都有着小说底本,《鬼子来了》改编自尤凤伟的小说《生存》;《太阳照常升起》脱胎于叶弥的小说《天鹅绒》;《让子弹飞》则是马识途老先生的《夜谭十记》——当然这些都离不开姜文脑子的加工。在述平看来,“原创是昆汀、伍迪·艾伦那种少数人干的事儿,昆汀要是不拍电影,写小说也能写得非常好,他本身是个作者,他不是个职业编剧,他是凭借他的兴趣去做的,他不会像投资人、策划人那样来做这个事儿,过份考虑市场这事儿。”

他也不认为生活会是创作的源泉,宁浩想找述平一起去看看景,述平说,“千万别让我看,那样我就没想象力了,比如说你说这个戏谁谁谁演,万一我对他有反感呢,也没法写了。”他宁愿把想象和创造放在第一位,再给他披上件现实的外衣。“我是披上现实的外衣,还让你觉得是真事,但这现实根本不重要,我要表达的是另一种东西。我可以给他披上德国的外衣,也可以给他意大利的外衣,为什么要披上中国的外衣呢,因为我身在中国,在这个环境里。”

那么到底存不存在一种叫做“好剧本”的东西呢?“我认为不存在一个好剧本。一方面有些人看不懂剧本,不知道这个剧本的好赖,再一方面,电影本身就是一个集体合作的项目,剧本好了,拍得不好,剪得不好,看不出那种好来。什么叫好?只能说你故事好,不能说你剧本好。昆汀的《低俗小说》,那剧本拿来一看,全是一堆废话,中国导演谁会觉得这是好剧本?但昆汀导出来就是一个好电影,他知道这句废话是干什么用的。但给别人看,这是什么啊。”

2011年,述平推出了自己的第一部小说集《某》,姜文作序,全文由七段俩人间的“快问快答”组成,当被姜文问到编剧和作家更享受哪个的时候,述平回答:“都享受,和您一起享受当编剧,自己独处享受写小说。”编剧和写小说对他来说是不同情境下的两种不同的工作,或许这也是另外一种对“术业有专攻”的解释吧。