国道209线路面改造设计浅析

覃 浩

(山西省公路局 临汾分局勘察设计院,山西 临汾 041000)

1 路段概况

路段起点位于隰县与吕梁交口界、国道209线K607+293处,途经下李、张村、上友村、千家庄,终点至隰县县城国道209线K624+950处,路线全长17.657 km,二级公路标准。自1994年建成后从未进行过改造。随着交通量和轴载逐年增大,导致了该路段服务能力急剧下降,路面出现了横裂、纵裂、龟裂、车辙、拥包等严重病害;由于沿线城镇化发展较快,涵洞大部分堵塞,排水系统已处于半瘫痪状态,交通安全设施缺损严重;现有公路的通行能力和服务水平已不能适应交通运输业可持续发展的需要,急需对其进行改造。

2 公路现状调查及评价

2.1 原有公路技术标准

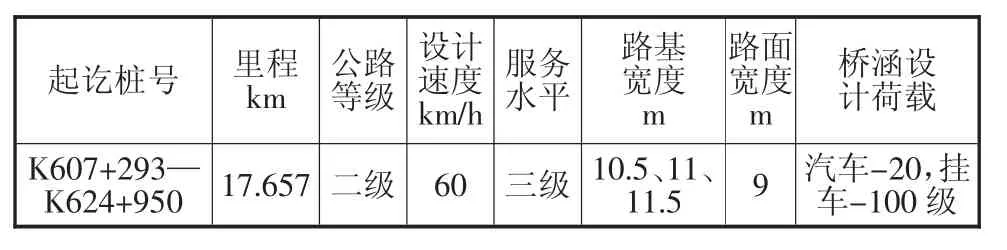

原路为二级公路标准、设计速度60 km/h。路基宽度10.5~12 m之间。原公路技术标准汇总见表1。

表1 原路的技术标准

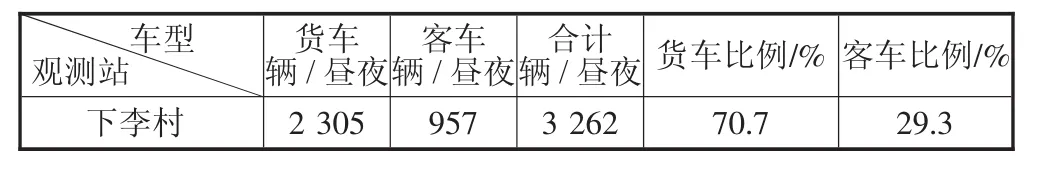

2.2 交通量调查

表2 标准小客车昼夜交通量调查数据表

2.3 原路状况

2.3.1 路线调查

首先调查收集原有公路的平纵线形是否满足现行路线规范的要求,平面需测量偏角、弯道半径、交点距离等,纵断面需测量坡长、坡度、标高等。经勘测,全段共设交点19个,平均每公里1.07个,平曲线占路线总长23.6%,平曲线最小半径300 m。纵坡竖曲线共设9个,平均每公里变化0.51次,最大纵坡1.872%,竖曲线最小半径凸曲线5 800 m,凹曲线8 000 m。路线指标满足二级公路设计速度60 km/h技术指标要求。

2.3.2 路基现状调查

路基主要调查是否出现沉陷、边坡滑塌、翻浆等病害,同时还应通过调查沿线路基土质、地下水位等来判断路基的干湿类型及段落分布情况。经调查,该段公路路基无太大病害,主要在个别路段存在沉陷和路基宽度不足问题。设计中应分别对路基宽度不足的路段进行加宽,全线路面宽度均为9 m,两侧为土路肩。由于土路肩杂草丛生、土质差且压实度不足,需要对原土路肩进行处理。

2.3.3 路面现状调查

路面调查时需收集原路面结构形式、历年的养护资料及近年来的大修情况。本路段原路面结构为3 cm沥青碎石+15 cm石灰稳定砂砾基层+15 cm砂砾垫层。路面病害主要表现为横裂、纵裂、龟裂、车辙、拥包等。

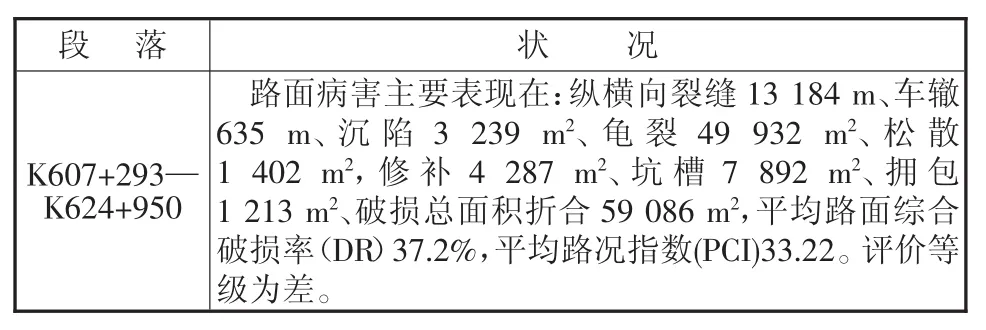

2.3.3.1 路面破损状况调查

路面破损状况调查根据现行《公路技术状况评定标准》(JTG H20—2007)采用人工调查的方式进行。按《公路技术状况评定标准》的规定,本次调查将沥青路面破坏类型分成了11类21种病害,11类病害分别为龟裂、块状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、坑槽、松散、沉陷、车辙、波浪拥抱、泛油和修补,其中龟裂分为轻、中、重3种严重程度,泛油和修补不分严重程度,其他8类病害严重程度分为轻、重2种严重程度[1]。该段落现有路面病害汇总见表3。

表3 路面病害统计表

2.3.3.2 路面强度检测

为了提高检测效率,路面强度采用CFWD-10T型全自动落锤式弯沉仪进行检测。沥青路面强度检测考虑了行车道上下行交通量的不同组合,在每个车道50 m轮迹处进行一次弯沉检测。全线每公里修正后代表弯沉值(0.01 mm)在199~279之间,SSI在 0.089~0.12之间,SSI评定等级均为差。

2.3.4 排水、防护及安保设施

由于原路排水设施不完善,以及沿线城镇化发展较快对公路排水设施造成破坏,致使沿线边沟破损严重,排水系统已处于半瘫痪状态。

2.3.5 现有公路存在的问题

沿线交通安全设施总体服务能力差。标志缺损较多,护栏几何尺寸不能满足现行规范要求,全线里程碑、百米桩等设施大部分已破损。

3 路面改造设计

总体设计原则:勘察设计中,必须树立和落实科学的发展观,贯彻全国公路勘察设计工作会议提出的“六个坚持,六个树立”的勘察设计新理念,坚持“安全、适用、经济”的基本原则,确保工程安全和功能要求。作为路面改造工程来说,不提高路线的技术等级,路线维持原有线形不变,主要以改善和提高路面结构等级为主,同时还涉及路基病害的修复以及完善沿线安保工程和防护排水设施。

3.1 路基处理

3.1.1 受标高限制路段挖除旧路面

路面改造以路面补强为主,补强设计的路面结构层以等厚法施工,但在项目起终点、过村镇路段以及桥梁前后受标高限制路段,路基不能抬高,为使纵坡衔接顺适,控制点前后顺坡150 m(根据行车速度为60 km/h的最小坡长而定),须挖除旧路面然后新建路面。下挖端部路面表层标高应顺势弧形过渡,不应留有折角。

3.1.2 旧路面病害的处理

路面大修以充分利用现有路面强度为原则。在平面线型基本不动的前提下,充分、合理利用现有路面强度,在补强或新建路面前应对旧路面的病害进行处理。由于本项目路面大修方案为补强或新建路面,无直接加铺沥青面层,故不必要处理横向、纵向裂缝病害,仅对坑槽进行处理。坑槽路段处治方案为将原破损路面面层、基层一并挖除,边角挖齐后采用水泥稳定碎石填补至原路面标高并压实。

3.1.3 路基加宽处理

由于原路基部分路段宽度为10.5 m、11.0 m和11.5 m,为保证路基宽度为12.0 m,需对这些路段进行加宽处理,处理方案为在路侧设置90 cm的矮挡墙,使加宽后路基宽度为12.0 m。

3.1.4 两侧土路肩处理

由于原路修建年代久,设计标准低,路面两侧为土路肩,宽1.5 m。现土路肩上杂草从生、土质差、压实度不足,作为路床还需进行处理,因此本次路面改造需对两侧土路肩进行处理后,再进行路面加铺。处理方案为将两侧土路肩挖除40 cm厚,再回填40 cm厚砂砾,处理宽度每侧2 m。

3.2 路基防护工程设计

路基防护工程设计依据中华人民共和国交通部颁《公路路基设计规范》(JTG D30—2004)等规范,结合实地情况,根据工程水文地质、边坡高度、施工条件、周围环境的不同,设置了路基防护工程。

为保证路面加高后路基宽度达到12 m,在原路肩处采用支护矮挡墙的方式,来保证路基设计宽度。矮挡墙顶宽50 cm,内坡采用4∶1,矮挡墙采用C20片石混凝土浇筑。

3.3 路面

3.3.1 设计标准及路面计算参数

a)交通量:混合车辆:1 972辆/日,折合小客车3 262 辆 /日;b)标准轴载:BZZ—100;c)设计弯沉:25.6(0.01 mm);d)设计年限:12 年;e)路面类型:沥青混凝土路面;f)路面宽度:11 m;g)自然区划:Ⅲ2区;h)干湿类型:中湿、潮湿。

3.3.2 路面结构组合

通过路面病害调查结果,对全路段路面状况指数PCI、路面强度指数SSI、破损率DR进行分析计算后确定如下路面大修方案:

a)对于起终点以及桥梁前后受标高限制路段,路基不能抬高,为使纵坡衔接顺适,控制点前后顺坡150 m,须挖除旧路面,然后再新建路面结构层。结构层厚度根据公路等级、使用功能,交通量及组成、累计当量轴次等确定。

b)其余路段沥青路面的病害主要表现为龟裂、网裂、块裂,伴有不同程度的纵缝、横缝、车辙等,路面评价为差,处治方案为路面补强。补强层厚度根据各段落交通量及组成、累计当量轴次、原路面弯沉值确定。

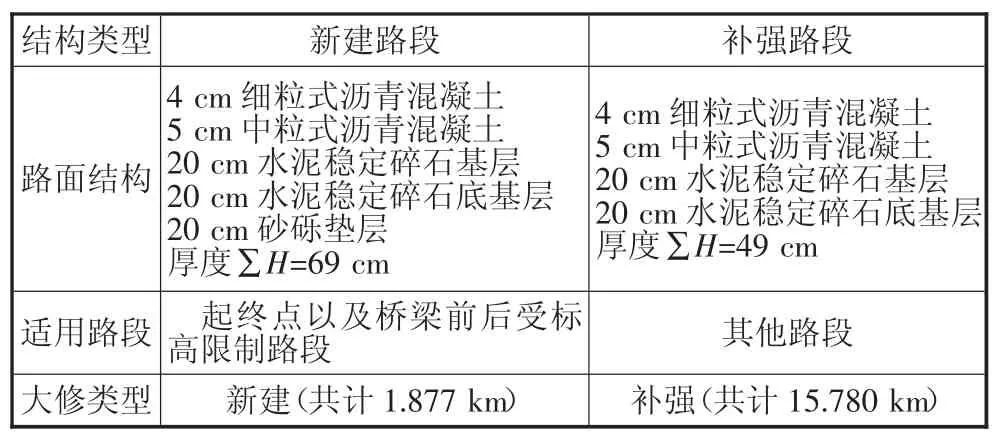

表4 路面结构类型表

3.4 路基、路面排水设计

3.4.1 路面排水

路面排水分集中排水和分散排水两种形式,根据本项目的特点及沿线自然条件分别采用。一般路段采用分散式排水形式,由路拱分散排除,为减轻水流对路基的冲蚀,小矮墙采用C20号片石混凝土。在填方路段的平曲线内侧及高填方路段采用集中排水,设置沥青混凝土拦水带并接急流槽将水引至沟底,以免除其对路堤边坡的冲刷。

3.4.2 路基排水

a)挖方路段及填土高度小于边沟深度的填方路段,应在挖方边坡或填方边坡坡脚外设置边沟,防止路基被水流冲刷坡脚,造成坍塌。纵坡大于3%时采用浆砌片石、片石混凝土加固;小于3%时采用土质边沟或植草边沟。

由于路面改造工程路基外侧为小矮墙,因而边沟的主要形式为矩形。

b)在高路堤(H≥4 m)以及弯道内侧(H≥2 m)处,边坡坡面未做防护而易遭受路面表面水流冲刷,应沿路面外侧边缘设置拦水带,汇集路面表面水,然后通过急流槽排出路堤。拦水带由沥青混凝土浇筑。

c)在填挖方相接处当路线纵坡大于等于7%时,水流速度过大,冲刷严重,应设置急流槽跌水,将水流送至桥涵构造物或路基外。

d)当挖方坡口和分水线的距离大于15 m,且地面横坡大于1∶5时,应在挖方坡口以外5 m处设置截水沟,视具体情况确定尺寸及断面形式。

e)路基通过湿洼路段时,应在路基两侧设置排水沟以减少积水对路段的侵害。

4 结语

国道209线某段路面改造工程以不提高路线的技术等级,改善和提高路面结构等级为主,同时考虑完善沿线安保工程和排水设施的原则进行改造。主要工程包括沥青路面193 809 m2,纵向排水6 566 m3,矮挡墙 9 358 m3,挡墙 1 411.4 m3,波形护栏5 869 m,平面交叉26处。

旧路路面改造工程的顺利实施除技术上精心设计外,还需完善科学的施工组织设计,为保证施工不受干扰按期完成,在施工时必须中断交通,可增设部分便道。施工过程中要做好管理工作,列出施工计划。对监理、施工技术人员进行培训,对设备和机械要进行日常检查,定期保养,发现故障及时排除,保证运转良好。