转移支付与区域协调发展

——基于新经济地理学的分析

颜银根

(河南大学,开封 475001)

转移支付与区域协调发展

——基于新经济地理学的分析

颜银根

(河南大学,开封 475001)

自1994年实现分税制改革以来,中央政府不断向中国内陆地区增加转移支付。然而区域间的收入差距仍然不断扩大,政策效果并不明显。目前虽然主流经济学对转移支付的失效提供了一些解释,然而新经济地理学的一些研究对这一问题给予了全新的解释。转移支付失效的主要原因包括:产业集聚存在“路径依赖”、转移支付存在着某个“门槛值”、不同的税收来源和补贴方式效果截然不同。因此,在实施转移支付政策时,转移支付最初的力度一定要足够大、需要“持续地”转移支付、需要整体系统地考虑转移支付的资金来源和去向。

转移支付 区域协调发展 新经济地理 路径依赖 门槛值

一、引言

改革开放以来,中国经济获得快速的增长。1978年至2012年期间,中国GDP年均增长率高达9.8%。①数据来源:“改革开放铸辉煌经济发展谱新篇—1978年以来我国经济社会发展的巨大变化”,人民日报,2013年11月6日。然而,在中国经济快速增长的背后,区域之间的收入差距问题日益凸显。为促进区域经济协调发展,中央政府在1999年、2003年、2005年相继提出西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起等区域政策。以西部大开发为例,2000年至2012年期间,中央财政累计对西部地区财政转移支付8.5万亿元,约占全国转移支付总量的40%。②数据来源:“中央财政累计对西部财政转移支付8.5万亿元”,新华网,2013年10月22日。尽管在西部大开发的前十年中,西部地区GDP年均增长率达到11.42%,但地区之间收入差距进一步扩大的状况并没有得到显著改善。③数据来源:“西部大开发站在新的起点上”,人民日报(海外版),2010年06月02日。为什么转移支付没有起到预期的效果?转移支付政策的再分配效应到底如何?转移支付是否真的能够起到促进区域协调发展的作用呢?

中央政府使用转移支付政策通常出于两个方面的考虑:通过转移支付政策实现收入的再分配以及通过宏观财政政策实现正的外部性(Keen,1998)。收入再分配属于公平的范畴,中央政府通过财政转移支付以使发达地区的发展成果惠及到欠发达地区,达到缩小区域之间的收入差距的目的。然而,除了需要注重公平之外,中央政府使用转移支付政策的另一个重要的作用是促进地区生产效率的提高。中央政府采取配套性的转移支付政策,除了不能降低发达地区的生产积极性之外,还需要防止区域之间恶性竞争。中央政府采用转移支付政策,可以避免区域之间因税收竞争所导致的效率损失(Baldwin& Krugman,2004)。事实上,公平和效率是一对矛盾体,作为维护市场、社会发展秩序的中央政府,其首要任务是在两者之间做出权衡。过度的注重公平容易导致地方政府的“道德风险”,德国的地方税收行为的严重扭曲就是最好的见证。当然,注重公平的时候还必须考虑效率的损失,不同的税收政策可能带来不同的效果。比如,税基均等化相比税收收入均等化更加具有效率,而且能够起到转移支付收入再分配的功能,这在规模较小的开放经济体中尤为明显(Kothenburger,2002)。

在1994年分税制改革后,中央的税收返还制度和转移支付制度一直向我国贫困地区做出倾斜。以2008年为例,中西部支出中的54.4%的资金来源于中央财政转移支付。①数据来源:“中国财政基本情况”,财政部网站。由于我国地区发展差距加大而且呈现出加剧的趋势,因此除了基本的服务均等化之外,中央政府需要向贫困地区、少数民族地区加大转移支付的力度。然而,对于中国的转移支付政策是否促进了区域协调发展,不同的学者研究结论迥异。刘玉和刘毅(2003)认为,转移支付政策促进了区际协调发展,对于欠发达地区的居民收入提高起到较大的作用。马栓友和于红霞(2003)则认为,我国地区间的收入差异进一步扩大,转移支付的效果并不明显。范子英和张军(2010)认为,在专项转移支付、财力性转移支付以及税收返还等不同的转移支付方式中,专项转移支付的作用最显著,财力性转移支付和税收返还的作用目前还不明显。针对我国转移支付政策效果不明显的现象,国内一些学者主张通过改善市场效率以及提高市场开放度等途径来提高转移支付政策效果(沈坤荣、付文林,2005)。

上述这些研究都是在新古典框架下的研究,由于新古典框架不考虑现实中的块状特征和非均衡性,因此在新古典框架下,我们总能得出转移支付逐渐缩小区际发展差距的结论,也就是转移支付最终导致区际差异趋同的结论。转移支付对鼓励落后地区产业集群的发展以及培育区域经济“增长极”有着很大的帮助,但必须要记住的是不同的转移支付方式对当地经济发展的影响是完全不同的。然而在新古典框架下,我们很难分析不同的转移支付方式对当地经济的不同影响。新经济地理学以规模收益递增和垄断竞争框架为基础,重点分析厂商活动区位选择行为对当地经济活动的影响。新经济地理学理论认为,补贴流动性很强的资本以及基础设施投资,或者对落后地区厂商创新进行补贴所产生的区位效应是完全不同的(Forslid&Ottaviano,2003),同样在要素流动性方面存在很大差异的情况下,对产业活动进行补贴和对居民收入进行补贴所产生的福利效应也是完全不相同的。这就是说,同样是转移支付,但随着转移支付的方式不同,最终的效果是不相同的。还要指出的是,税收和转移支付存在一定的“门槛效应”(Baldwin et al.,2003),任何没有达到“门槛值”的补贴都是缺乏效率的,其效果甚微。

二、财政分权后转移支付与地区差异评价

(一)地区转移支付差异

图1中我们给出了2012年地区人均GDP以及各地区人均转移支付与全国人均转移支付的比值。②这里我们采用地区的中央补助收入减去上解中央支出作为转移支付的代理变量。其中,横坐标为省(市、自治区),纵坐标(左)为各地区人均获得的转移支付额与全国人均的比值,纵坐标(右)为地区人均GDP(单位:元)。总体而言,地区人均GDP和各地区人均获得转移支付额与全国人均的比值并不成比例。但是,一些人均GDP较低的中西部地区获取的转移支付水平的确高于东部沿海地区所获得的水平。在图1,我们可以看出西部各省份2012年人均获得的转移支付额与全国的比值都是大于1的,其中新疆、宁夏、青海以及西藏大于2。可以看出,国家转移支付政策是向广大的中西部地区倾斜的。

(二)财政分权后区际收入差异的变化

度量区际收入差异方法很多,目前主要采用基尼系数方法。但是基尼系数至少有两个缺陷,一是曲线的不同曲度在基尼系数中无法反映出来,这说明基尼系数不能很好地反映分配效应问题;二是基尼系数随空间单元的变化而变化。本文采用一种替代方法,根据地区人均GDP的标准差以及变异系数的变化来分析区际差异。

标准差也称均分差,在数理统计中经常使用,以表示一组数据的离散程度。如果采用不同的参照系,则我们需要借助于变异系数来研究数据的收敛性。在图2,我们给出了1995年-2013年期间地区人均GDP的标准差以及变异系数变化趋势图。图中横坐标为年份,纵坐标(左)为地区人均GDP的变异系数,纵坐标(右)为地区人均GDP的标准差。从图中我们不难看出,标准差随着时间的推移不断扩大,这就表明不同省份的人均GDP差距的绝对值在不断扩大,2013年达到最大值20512元。但是,如果采用相对值指标变异系数,我们会发现该系数随着时间的变化呈现出现先增后减的趋势,在2003年该系数达到最大值0.747441。这就表明我国的区域收入差距的相对值近些年呈现出收敛的趋势。

图1 2012年人地区均转移支付与全国比值以及地区人均GDP

图21995 年-2013年期间地区人均GDP变异系数和标准差

由此我们可以得出这样的结论,尽管在1995年-2013年期间地区人均GDP差距出现了先发散后收敛的迹象,但区际人均GDP绝对值差距仍在拉大,区际收入差距并没有得到明显的改善。这与马拴友和于红霞(2003)以及范子英和张军(2010)的结论是相似的。据国家发展与改革委员会的统计数据,西部大开发十年期间中央向西部地区转移支付总量达到4万多亿,中央预算内基础设施建设安排达到8900亿。那么,是什么原因导致如此大规模的转移支付并没能有效地缩小区际收入差异呢?

三、转移支付失效之原因初步分析

按照传统的理论,转移支付能够有利于中西部经济的发展,从而达到促进区域协调发展的目的。但是,为何在大量的转移支付的同时,我国的区域之间的收入差距进一步扩大呢?我们从如下几个方面进行相关分析。

(一)经济活动的“突发性”与“路径依赖”

图3反映的是区域经济一体化程度与地区产业份额之间的演化趋势,其中横轴为区域一体化程度,纵轴为沿海地区产业份额。新经济地理学中将该图形称之为战斧图,主要是因为该图形类似于斧头。图中地区产业份额区间为0至1,代表沿海地区占中国整个产业份额,沿海地区的产业份额与内陆地区的产业份额之和为1。如果沿海地区的产业份额为零,那么也就代表着所有的生产活动都集中在内陆地区,此时形成以内陆地区为核心地区的核心—边缘结构;如果沿海地区的产业份额为1,则所有产业都集中在沿海地区,此时形成以沿海地区为核心地区的核心—边缘结构;如果沿海地区的产业份额为1/2,则沿海地区和内陆地区的产业份额相等,也就形成了对称结构。横轴表示两个区域之间的一体化程度,如果两个地区之间的一体化程度很低,则没有任何要素的流动,两个地区都是封闭经济;如果两个地区之间一体化程度很高,也就是达到了1,则此时两个地区的市场全部开放,交易成本等于零,此时产业分布模式不再起任何作用。

图3 区域一体化程度与沿海地区产业份额

一般来讲,两个地区一体化程度介于0和1之间。图上的φB表示区域一体化程度的某一临界值,新经济地理学中称之为“突破点”。在该临界值上,促使要素流动的力量与约束要素流动的力量正好相等,如果一体化程度φ>φB,则产业迅速集中在沿海地区或内陆地区,则整个经济增长方式也就发生变化。φS为产业全部集中在沿海地区或内陆地区的产业分布模式能够维持的最低的一体化程度,新经济地理学中,称之为“持续点”。φ<φS时,产业集中在沿海地区或内陆地区的模式不能维持。随着区域一体化程度的提高,要素流动性逐渐增强,而要素流动性的增强或减弱都影响资源配置,因此这种左右移动表示均衡增长模式下的资源配置问题,这是量变过程。

我们假设,初始时沿海地区和内陆地区的产业份额相等,也就是初始时的产业分布为均衡分布;沿海地区和内陆地区都试图采取某些促进本地产业发展的政策,积累有利于本地的各种要素。现在假设沿海地区获得了某种先机,类似于改革开放初期国家向沿海地区的政策倾斜。当区域一体化程度为零时,要素不能流动,此时维持原有的经济增长方式或维持原有的产业分布模式。当一体化程度逐渐增强时,要素流动性也不断增强,但约束力仍然很大,要素仍不能流动。要素流动性的增强过程是量变过程。当一体化程度大于某一临界值时,生产要素突发性地转移到沿海地区,也就是迅速转移到点B。根据前面的假设,沿海地区获得先机,则各种生产要素迅速向沿海地区集中,这就是改革开放初期大量生产要素向东部沿海地区聚集的情景。我们称这种现象为“突发性”聚集。这种“突发性”聚集,包含两个方面的含义,一是在经济发展过程中,当发展过程演进到某一阶段时,经济发展过程迅速加快,过了加速增长期后经济增长速度变缓,但经过高速聚集期后的经济结构是较高层次的而不是初始时的较低层次,比如天津市近几年经济迅速聚集起来,经济加速增长,经济结构也不断得到优化;二是经济增长方式发生变化,由于生产要素转移到沿海地区,产业在沿海地区和内陆地区均衡分布的模式被打破,经济增长方式也由均衡增长方式转变为非均衡增长方式,这是一种质变。

在B点的右边,系统经济活动高度聚集在沿海地区,尽管此时内陆地区会采取一些措施,但经济活动不会转移到内陆地区,这就是我们常说的“路径依赖”。因为此时沿海地区已经形成了不断强化沿海地区优势的循环累积过程。这种循环累积过程是内生过程,因此一旦形成这种循环累积过程,如果没有任何外生力量作用下这种过程仍在持续下去。要改变这种状况,则内陆地区应采取力度很大的政策措施,或在沿海地区发生不利于经济持续聚集的一些变化,比如劳动力工资水平大幅度上升、土地越来越短缺或土地租金大幅上升等。尽管近来国家加大了对中西部地区的转移支付额度,然而其力度还没有达到能够冲破阻碍要素向内陆地区转移的阻碍力的强度,或者在转移支付的对象和方法上出现偏差,虽然沿海地区发生了一些不利于经济活动持续聚集的变化,但沿海地区的经济发展总体环境仍然优于内陆地区。正因为这种“路径依赖”的存在,有时内陆地区采取任何政策也无法改变经济活动高度聚集在沿海地区的状况。尽管目前内陆地区所制定和实施的优惠政策远远超过沿海地区,但是对产业转移作用极其细微,政策效果与我们的预期相去甚远。

(二)转移支付存在着“门槛效应”

传统的经济学无法解释一些“突发性”行为,比如突发性聚集。现实中许多变量的变化过程确实存在着某种“门槛值”或者“临界值”,变量的变化过程是非线性过程而不是线性过程。达到临界值之前的变化过程,我们称之为“量变”过程,进行不断的积累过程,一旦达到临界值,则会发生“质变”,这在上面已经涉及过。由于大量的厂商集聚在沿海地区,沿海地区的“本地市场效应”和“价格指数效应”很强,沿海地区的聚集租金(即企业选择核心区所获得的收益超过选择边缘区所获得的收益部分)很大,对厂商和要素的流动具有很强的吸引力。

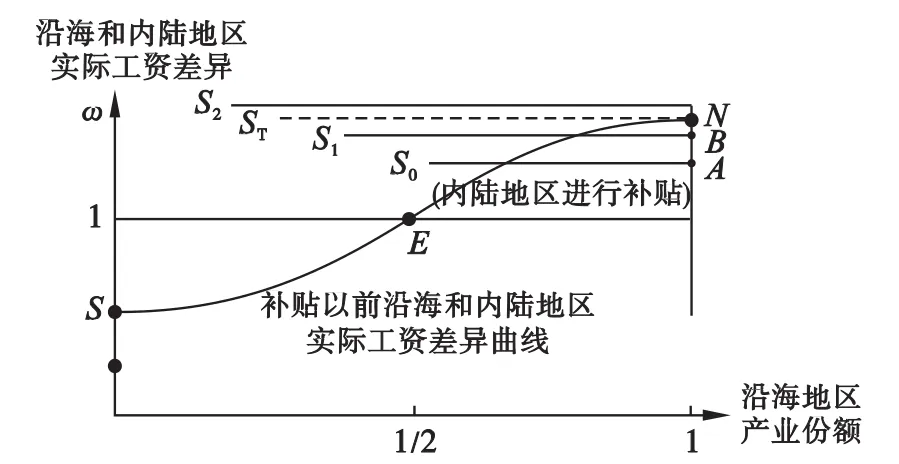

图4中横轴为沿海地区的产业份额,纵轴为沿海地区和内陆地区实际工资差异。如果沿海地区与内陆地区的实际工资差异大于零,则对劳动力而言,沿海地区相对内陆地区而言具有吸引力,从而能够吸引劳动力向沿海地区转移;反之,则反是。在图3中我们已经说明,当两个区域一体化程度大于突破点φB时,所有产业集中在沿海地区。假设沿海地区获得先机,那么整个经济系统的均衡点将在图4的点N(沿海地区为核心地区)。反之,如果内陆地区抢得先机,那么整个经济系统的均衡点将在图4的点S(沿海地区为核心地区)。

图4 补贴与产业区位变动

现假设内陆地区政府为吸引产业转移,对内陆地区的劳动力进行补贴。这种补贴可能是比较间接或者直接的方法。假设不存在补贴时沿海地区和内陆地区实际工资差异(图4纵轴)为ω。由于地区工资存在差异,内陆地区劳动力逐步流入沿海地区。为了确保内陆地区和沿海地区劳动力不再在区域之间流动,需要对内陆地区给予补贴。只有当补贴额等于两地实际工资差距ω时,劳动力才不会在地区间流动,我们将此补贴额看作是补贴的门槛值ST。

假定现在对内陆地区的补贴额S小于ST时(如图4中的S0、S1),沿海地区的实际工资水平仍然是高于内陆地区(含补贴),内陆地区的劳动力还是流向沿海地区,补贴无效。值得注意的是,尽管补贴S1>S0,但两者都是无效的。换句话说,如果补贴小于门槛值,补贴增加未必有效。但是,如果内陆地区进一步提高补贴额度,比如补贴额度达到S2时,我们发现沿海地区的实际工资水平小于内陆地区的实际工资水平(含补贴),沿海地区的劳动力有流向内陆地区的动力,以获得更高的实际工资水平(含补贴)。根据新经济地理学中的“本地市场效应”和“价格指数效应”所形成的“循环累积因果”,劳动力和产业不断向内地转移,补贴促进了内陆地区产业的增加。

从上文的分析中我们可以发现,任何小于ST的补贴不会起任何作用。一旦补贴超过ST,则整个产业分布将会是剧烈的变化。换句话说,转移支付对产业的转移将有着“门槛效应”,转移支付对产业转移的影响并非是平滑而连续地变化。

(三)不同补贴方式的效果截然不同

对内陆地区的补贴是否一定能够带动内陆地区的发展?答案是否定的。我们现在假定有两个地区,每个地区都有消费者和厂商,政府可以对消费者或者厂商进行征税,并且最终将税收补贴给欠发达地区的厂商或者消费者。我们以对消费者征收收入税为例,对内陆地区的厂商采取一次性补贴(固定数额补贴)或者产量补贴,那么消费者和厂商的福利会发生怎样的变化呢?

从表1中我们可以看到,采取不同的征税方式和补贴方式会对厂商和消费者的福利产生不同的影响。我们至少可以发现两个常见的误判:(1)对内陆地区厂商的补贴只提高了内陆地区厂商的利润水平,沿海地区厂商的利润水平不会发生变化。出现这种误判的原因是没有考虑到厂商重新选择区位以及厂商之间的竞争。事实上,内陆地区对移入该地区的厂商进行补贴后,沿海地区的一些厂商迁移至内陆地区享受内陆地区政府提供的补贴(最突出的是土地的无偿供应和税收减免)。由于沿海地区的一些厂商迁移到内陆,沿海地区厂商之间的竞争减弱,从而就提高了沿海地区厂商的利润水平。虽然我们只是对内陆地区的厂商进行了补贴,但是沿海地区的厂商同样享受到了好处。(2)对沿海地区消费者征收高额税收补贴内陆地区消费者。事实上,这种方法只是一种注重公平而丧失效率的方法,因此可行性并不高。抛开公平的问题不谈,我们完全可以有其他的办法提高内陆地区消费者的福利水平而不降低沿海地区消费者的福利水平。

表1 不同类型的征税和补贴对消费者福利和厂商利润的影响分析

比如,表1的最后一行说明了一种情况,对内陆地区的消费者征税,然后将税收收入补贴给当地的厂商。一方面,对内陆地区消费者征税后,居民的名义收入下降;另一方面,当内陆地区对厂商进行补贴时,一些沿海地区的厂商会迁移到内陆地区,内陆地区的消费者不再需要支付大量“运输成本”,内陆地区消费者价格指数大幅下降,消费者实际收入上升。相比较而言,征税所引起的名义收入下降远小于“运输成本”节约所带来的实际收入上升,从而该政策带来内陆地区消费者福利水平的上升。值得一提的是,尽管内陆地区的企业获得政府补贴,但由于沿海地区企业流入后引起企业间的竞争加剧,内陆地区企业利润反而出现了下降。同时,沿海地区因为大量企业迁移出,企业间的竞争减弱,利润上升。整体而言,这样一种政策能够有效地促进区域协调发展。

四、结论

从现有的研究来看,对转移支付研究是一个静态的分析框架,并没有将厂商重新选择区位纳入研究框架中。然而,转移支付促进区域协调发展仍然属于区域经济学的研究范畴,缺乏对厂商重新选择区位的分析使得研究的结论可信度降低。新经济地理学框架下的分析克服了这些不足,为促进区域协调发展,中央政府在使用转移支付政策时需要注意如下几个方面:

(一)转移支付初始力度要足够大

由于转移支付存在着“门槛效应”,因此转移支付的初始力度一定要大。尽管在过去的十多年内中央政府为促进区域协调发展提出了“西部大开发”、“中部崛起”以及“振兴东北老工业基地”等一系列区域政策,并且加大对落后地区的转移支付力度,但是效果并不明显。但是,我们不能就此否认转移支付的政策效果。2014年中央政府对地方转移支付预算达到46787.09亿元,①数据来源:“2014年中央对地方税收返还和转移支付预算表”,财政部网站。中央政府也开始意识到目前对中西部等内陆地区的转移支付力度尚且不够。因此,我们可以预期在中央对地方的转移支付进一步增加并超过转移支付的“门槛值”时,转移支付的效果将日益显著。

(二)转移支付需要具有持续性

对内陆地区的转移支付是一个“常态”过程,需要持续不断地对广大中西部地区给予补贴。当转移支付突破“门槛值”之后,在一定的时期内转移支付必然会起到成效。然而,如果此时突然撤销转移支付,一些已经落户于中西部地区的企业将会重新返回到东部沿海地区。因此,我们认为在未来的数年内对内陆地区的转移支付应该是“常态”过程。从上文的研究中我们还发现,一旦转移支付起到缩小地区收入差距的作用之后,转移支付的力度可以逐渐的降低。因此,中央政府可以适时的缩减转移支付的金额。

(三)需要重点考虑转移支付的资金来源和去向

是对全国的消费者进行征税还是对部分地区的消费者进行征税?对内陆地区的厂商进行补贴还是对当地的消费者进行补贴?对内陆地区的厂商进行一次性补贴(如减免土地使用税)还是实行产量补贴?不同的税收来源和补贴方式会对沿海地区以及内陆地区的厂商和消费者产生不同的影响。因此,我们在研究转移支付时需要重点的考察转移支付的资金来源和去向。

最后需要指出的是,对西部地区厂商的补贴(包含税收减免政策)实际上是对两个地区厂商的补贴,而由于东部地区的厂商数量较多,因此采用收入所得税对西部厂商的补贴实际上绝大多数重新返回到东部,甚至是西部地区对东部地区的一种补贴。

〔1〕范子英,张军.财政分权、转移支付与国内市场整合[J].经济研究,2010(3):53-64.

〔2〕刘玉,刘毅.区域政策的调控效应分析——以我国财政转移支付制度为例[J].地理研究,2003(2):192-200.

〔3〕马拴友,于红霞.转移支付与地区经济收敛[J].经济研究,2003(3):26-33.

〔4〕沈坤荣,付文林.中国的财政分权制度与地区经济增长[J].管理世界,2005(1):31-39.

〔5〕Baldwin,R.,R.Forslid,P.Martin,G.Ottaviano,and F.Robert-Nicoud,2003.Economic geography and public policy.Princeton:Princeton University Press.

〔6〕Baldwin,R.E.,and P.Krugman,2004,Agglomeration,integration and tax harmonisation,European Economic Review 48 1-23.

〔7〕Dupont,V.,and P.Martin,2006,Subsidies to poor regions and inequalities:Some unpleasant arithmetic,Journal of Economic Geography 6,223-240.

〔8〕Forslid,R.,and G.I.P.Ottaviano,2003,An analytically solvable core-periphery model,Journal of Economic Geography 3,229-240.

〔9〕Fujita,M.,P.Krugman,and A.J.Venables,1999.The spatial econom:Cities,regions,and international trade.Cambridge:The MIT Press.

〔10〕Köthenbürger,M.,2002,Tax competition and fiscal equalization,International Tax and Public Finance 9,391-408.

〔11〕Keen,M.,1998,Vertical tax externalities in the theory of fiscal federalism,Staff Papers-International Monetary Fund 45,454-485.

【责任编辑 寇明风】

F061.5/F812.2

A

1672-9544(2014)08-0039-07

2014-04-23

颜银根,黄河文明与可持续发展研究中心讲师,南京大学经济学院博士后,研究方向为新经济地理学。

本文得到教育部人文社会科学研究规划基金项目“中国滞后城市化之谜与破解:基于开放经济下农村剩余劳动力转移的研究(14YJA790069)”、河南省教育厅人文社科一般项目“产业转移与区域协调发展背景下产业承接——以河南省为例(2014-gh-353)”、中国博士后科学基金第54批面上项目“开放经济中的产业区际转移与区域协调发展(2013M541629)”资助。