利用生产动态及地震资料分析井间河流相砂体连通性

王海更,汪利兵,刘洪杰,刘建华,刘卫林,申春生

利用生产动态及地震资料分析井间河流相砂体连通性

王海更,汪利兵,刘洪杰,刘建华,刘卫林,申春生

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

渤海PL油田是位于渤海湾盆地的大型河流相油田,在其注水开发过程中,亟需准确认识注水井与生产井之间的砂体连通性,以便优化和调整注采井网,提高采收率。针对油田砂体横向变化快,纵向上薄砂体发育的特点,利用丰富的压力、水淹等生产动态资料及相位转换后赋予地质意义的地震资料综合分析砂体的连通性,进一步完善和修正了早期以地质及测井资料确定的砂体连通性分析成果,并引入注采连通率概念,用来定量表示井组范围内注水井与生产井之间的砂体的连通性。该套方法在PL油田注水优化及井网调整研究中得到了充分的体现,对其它河流相注水开发油田井组范围内井间砂体连通性研究具有一定的借鉴作用。

河流相油田;动态资料;相位转换地震资料;砂体连通性

砂体连通性一般指成因单元砂体在垂向上和侧向上相互接触连通的方式及程度[1],河流相油田具有横向上砂体变化快,砂体连接关系复杂,纵向上砂体层数多,薄层发育、并存在多套油、气、水系统等特点,砂体连通性研究难度大。对于注水开发的河流相油田,为了能及时优化和调整注采井网,提高油田采收率,在理清大套地层层系、油组、小层的对比关系的基础上,还必须要理清单砂体横向对比和连通关系。早期,以地质及测井资料为基础的“旋回对比、分级控制、不同相带区别对待”方法被广泛应用于油田范围内单砂体的对比,并总结归纳出了单河道砂体,多期次河流叠置砂体,相变砂体及孤立水道下切等砂体的对比类型及对比方法[2],但由于河流相砂体空间分布的复杂性,砂体的横向连通往往存在多解对比关系,基于静态资料获得的连通关系研究成果准确性不高,在某种程度上,降低了油田注水开发、动态管理的地质依据的可靠性。为此,本文通过对压力等生产动态资料及相位转换后赋予地质意义的地震资料精细分析,进一步完善了油田井间砂体连通性研究。

1 地质特征及生产表现

渤海PL油田位于渤海海域的中南部,是一个发育在渤南低凸起带基底隆起背景上、受两组走滑断层控制的断裂背斜。主力含油层系发育于新近系明化镇组下段和馆陶组,馆陶组主要为辫状河沉积,明化镇组下段为曲流河沉积。含油层段厚度约500 ~ 600 m,单井钻遇油层厚度30 ~ 160 m,纵向上单层厚度变化大,从不足1.0 m到大于25.0 m,薄层发育,单层厚度小于4 m的储层按层数统计所占比例约60%。针对研究区的地层沉积特征,综合应用地质、测井、录井等资料,在标志层的控制下,依据“旋回对比、分级控制”的原则,该油田主力含油层段新近系明化镇组下段和馆陶组共划分L00-L120等13个油组,在此基础上细分为47个小层。油田分两期开发,一期为先导试验区,于2002年12月投产,二期于2007年6月投产。油田开发即注水,采用合采合注方式生产,截至2013年,油田综合含水59%,年自然递减平均46%,累计注采比为0.71。产量递减快,含水上升趋势明显,油田亟需开展以砂体连通性研究为基础的注水优化和调整。

2 砂体连通性分析

本次的砂体连通性分析是在油田小层划分的基础上,着重利用油田丰富的压力资料、水淹状况、吸水剖面测试资料及赋予地质意义的地震资料对前期砂体连通性认识进行修正和补充,以便能为注采井网调整及注采关系平衡提供及时准确的地质依据。

2.1动态资料分析砂体连通性

(1)利用压力资料判断砂体连通性。如果新钻生产井中的砂体超压,反映出该砂体与临近注水井对应砂体相连通,而如果砂体压力衰竭则反映新钻生产井砂体与临近生产井对应砂体相连通。

(2)水淹层解释结果判断砂体连通性。由于油层被水淹后电阻率明显下降,从测井曲线上容易出识别水淹层,如果新钻生产井某砂体解释为水淹层,反映该砂体与临近注水井对应砂体相连通。

(3)通过吸水剖面测试判断砂体连通性。注水井中主力厚砂体或者薄砂体吸水强度高,通常反映了其与相临生产井主力厚砂体相连通。一般情况下,由于现场工艺的限制,剖面测试往往不能具体到单个砂体,利用吸水剖面测试判断连通性有一定的局限性。

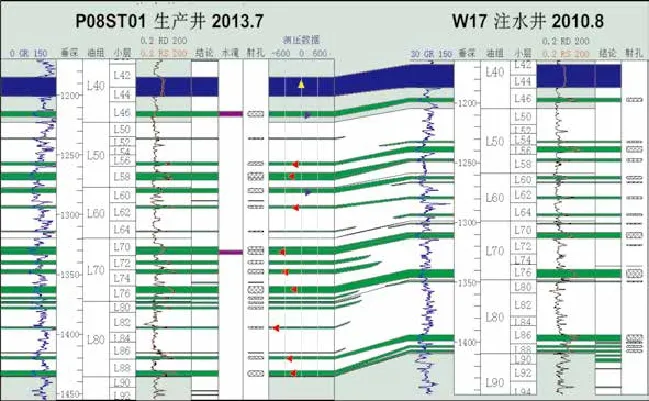

如图1所示,W17为2010年上线的一口注水井,注水层段为L46-L88小层砂体,周围有8口生产井,反九点井网,位于西南方向的P08ST01井于2013年7月上线,生产L46-L88小层砂体,由于受两条北东—南西方向的两条断层遮挡,只有W17井对P08ST01井提供注水支持,两口井井距大约300 m。

图1 PL油田L80油组顶面构造图

为判断两口井井间砂体的连通性,将层位、测井解释结论、完井层位等静态信息及压力、水淹等动态资料都标注在两口井的对比剖面图上,如图2所示。压力资料显示,P08ST01井L46、L60小层砂体超压大约1 034 kPa,另外9个小层砂体欠压690 ~ 1 724 kPa,另有部分砂体未测压力。通过超压可以判断出P08ST01与W17两口井的L46、L60小层砂体为连通砂体;而对于压力衰竭小层砂体,由于压力衰竭可能是没有注水支持造成的,也可能是由于生产井的产出量大于注水井的注入量导致的,因此井间砂体的连通情况需具体分析:P08ST01井钻遇L52、L64、L72、L74、L80、L82等砂体,但注水井W17没有钻遇,砂体在两口井之间歼灭,射开生产的这些砂体没有注水支持,有压力资料的L74、L82砂体均显示为欠压;P08ST01井钻遇的L56、L58、L70、L76砂体,注水井也钻遇相应砂体,与没有注水井支持的L74、L82小层砂体相比,厚度相当但压力亏空值明显较小,分析认为是受到注水井支持,这些砂体是与注水井对于砂体相连通的;P08ST01井钻遇的L86、L88砂体压力也显示为亏空,但是从测井曲线形态上和高程对比上看,两口井不一致,从沉积的角度判断两个砂体与注水井对应砂体不连通。P08ST01井L46、L70两个小层砂体测井解释为水淹层,也确切表明其与注水井对应砂体是连通的。

利用井的压力、水淹等动态资料,可以在原小层对比的基础上进一步确认砂岩的连通关系,剖面测试及生产井表现等可以辅助确认砂体的连通关系。实际应用表明,对于井组范围内在高程和测井曲线形态上厚度大于2 m的井间砂体,压力等动态资料证实大部分为连通砂体,而高程和测井曲线形态对比上不一致的较厚砂体,动态资料证实大部分为不连通砂体,因此,对于缺少动态资料的较厚砂体可以从井间的高程及测井曲线形态入手判断砂体的连通性。对于一些厚度小于2 m的薄砂体,认为其属于决口扇或者天然堤沉积,相邻井的这种薄砂体在高程和测井曲线形态上对比一致时,是有连通的可能性的,但是这种砂层一般物性较差,没有确切的资料证明连通的情况下,按照不连通砂体处理。

2.2相位转换后地震资料分析砂体连通性

通常情况下,地震资料反映的是岩性界面信息,而通过岩性标定技术可以赋予地震资料以地质意义,利用其横向连续性,可以较直观地判断砂体的连通性。

本次用来开展砂体连通性研究的地震资料是采用90°相位转换技术获得的,90°相位转换技术是通过对地震数据波形做相应的相位的旋转,使反射同相轴(波峰或者波谷)与地层中的地质岩层相对应,而不是对应于地层的顶、底界面,使地震反射同相轴具有了岩性地层意义,从而将地震同相轴和砂体间将建立一一对应关系[3]。对于厚度较薄的砂体,90°相位子波将地震响应的主波瓣最大振幅点移至薄层中点,使得主要地震轴对应地质上的砂体,虽然当地层厚度小于1/4波长时其准确度不高,但是地层的顶底界面可以被确定在振幅过零点上[4]。

图2 P08ST01井和W17井砂体连通对比图

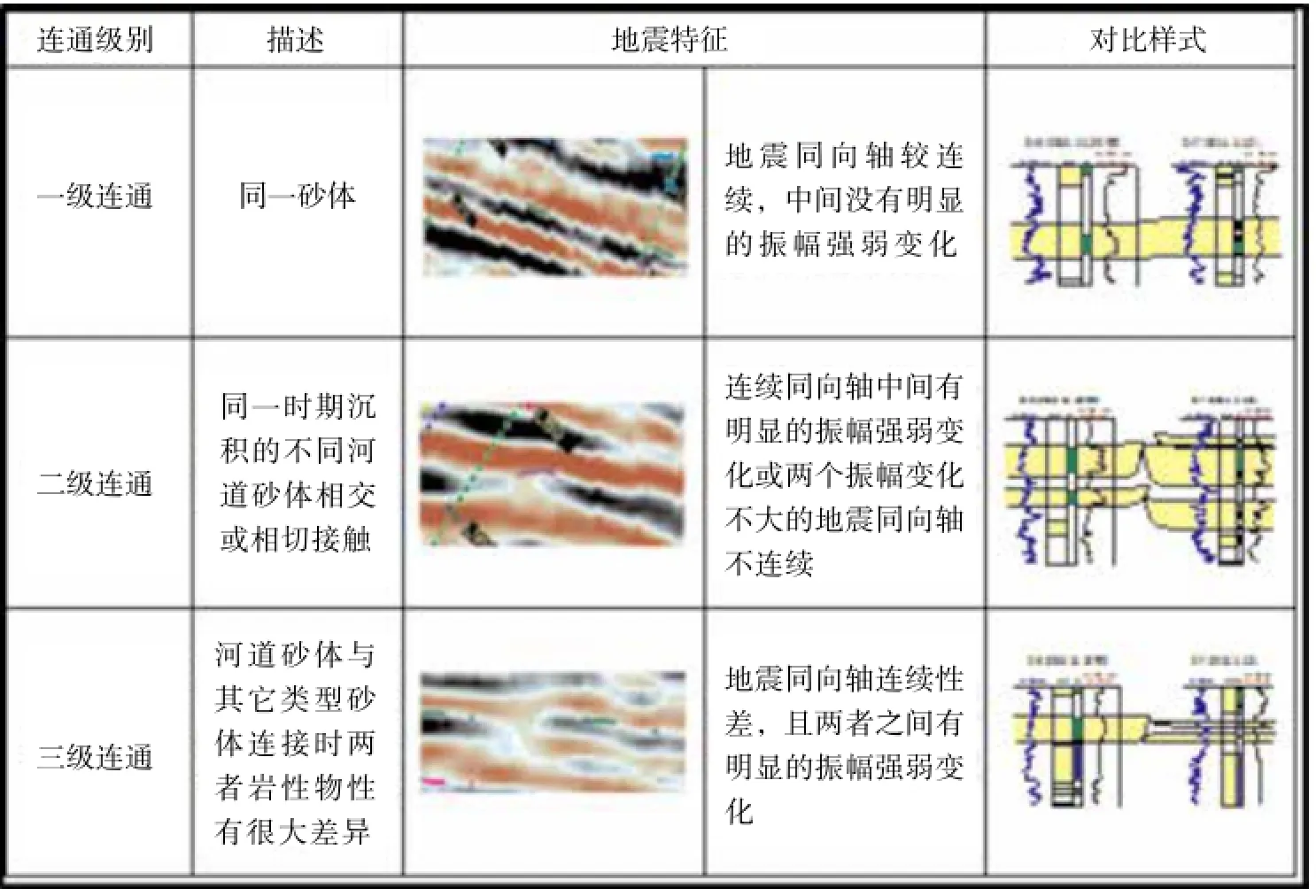

利用90°相位转换后地震资料及经过动态资料等证实的砂体连通关系(图3),分析归纳出本油田不同砂体连通关系对应的地震同相轴响应特征,共分为三类:

(1)一级连通响应。对于井间具有较好连通关系的同一砂体,地震同相轴连续,没有明显的振幅强弱的变化,如图3所示,P08ST01井与W17井L40-L70油组上部的6个经动态资料证实为连通的井间砂体在地震剖面上显示较连续地震同相轴。

(2)二级连通响应。对于同一时期沉积的不同河道叠置砂体或者相切接触的砂体,地震同相轴连续,但其中间有明显的振幅强弱的变化或者表现为两个不连续的振幅相近的同相轴,如图3所示,P08ST01井L76砂体在两井之间有明显的振幅强弱的变化,分析认为是同一时期沉积的不同河道叠置砂体,这也从另一角度解释了该砂体厚度比L46、L60、L70厚,但是未被水淹或者出现超压的现象(图2)。

(3)三级连通响应。对于相变的砂体而言,井间不存在连通关系或连通关系极差,地震同相轴不连续,并且振幅强弱有明显的变化,如图3所示,L86、L88砂体在过P08ST01井与W17井地震剖面上显示为断续的同相轴,并且有振幅有变化,图2连井剖面上测井曲线和高程对比上明显不一致(图4),为不连通砂体。

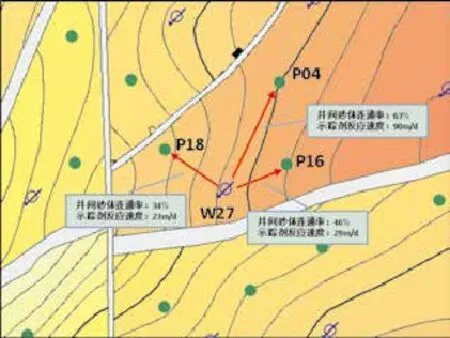

2.3砂体连通率定量描述连通性

为直观而具体的反应注水井与生产井间砂体的连通关系,以注采井组为单元,按米字型建立起井组内各生产井与注水井的对比剖面,剖面上包含油组小层信息、测井曲线、测井解释结论,地层压力状况、水淹情况,射孔数据等井信息,同时将根据动态资料及地震资料确定的井间连通砂体连接起来,而不连通的砂体在两口井间做歼灭处理,最终形成一系列的表现井间砂体连通关系的二维剖面,如图2所示。在此基础上,为定量表示井间砂体的连通状况,引入了基于砂体厚度的注水井和生产井砂体连通率参数RIT。

图3 相位转换地震同相轴描述的井间砂体连通关系图

图4 不同砂体连通级别对应的地震同相轴响应模式图

式中: RIT — 砂体连通率;

TLc — 油井完井层段内与注水井砂体连通的厚度;

TL — 油井完井层段内砂体总厚度。如图5所示,W27井组共有3口生产井,利用上述公示定量计算的注水井与生产井之间砂体连通率为分别为34%、46%和63%,其中注水井与P04井之间的砂体连通率值明显高于南侧P18与P16井。生产动态显示,注水井上线后P04井比南侧的井较早表现出注水受效响应,另外示踪剂结果也显示,P04井方向的示踪剂反应速度为90 m/d,明显快于南侧两口井的反应速度,综合生产动态和示踪剂资料可判断注水井与北侧生产井砂体连通关系好于南侧生产井,这与定量计算的砂体连通率所反映的砂体连通关系一致。由此可见,砂体连通率可以定量反应井组内注水井与不同方向的生产井的完井层段内砂体连通关系,砂体连通率越高表明井间砂体连通关系越好。

3 应用实例

图5 W27注采井组平面图

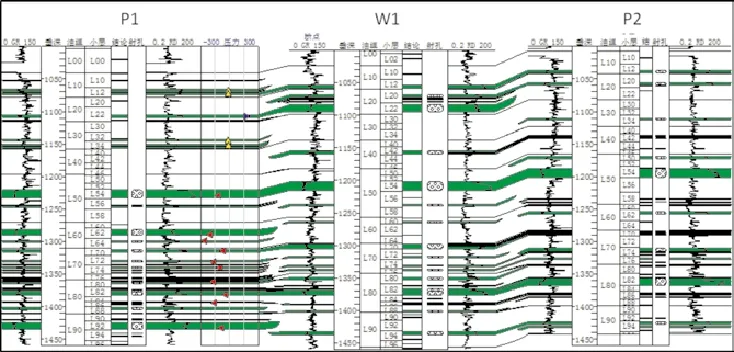

图6 P1井、W1井和P2井井间砂体连通对比图

3.1平衡注采对应关系

通过砂体连通性研究认识到井组内注水井与生产井之间存在有注无采或者有采无注的注采关系,有注无采是指注水井某层位砂体射开注水,但井组内的生产井对应砂体与其不连通、不发育或者连通但未射开生产。有采无注是指生产井生产某层位砂体,但注水井对应砂体与其不连通、不发育或者连通但未注水。造成这种情况的原因与油田目前的开发策略有关,油田目前采用钻一口井,投产一口井的方式,完井层位的确定是基于已钻井的认识,而储层变化会影响后续井的完井层位,另外随着生产动态资料的丰富,对某些砂体连通性的认识也会发生变化。有采无注和有注无采这两种情况会导致井组内注水井与周边生产井不能形成良好的注采平衡,生产过程中会出现生产井高气油比,局部地层超压等现象,影响生产井表现及生产安全。如图6所示,油田某井组共有P1、P2两口生产井和一口注水井W1,综合利用动静态资料确定砂体连通关系后发现,W1井L22小层砂体射开注水,但生产井P1对应连通砂体未射开生产,L22小层砂体为有注无采的砂体;P1井的L62、L92以及P2井的L50小层砂体射开生产,但注水井对应小层砂体不发育,这些砂体为有采无注砂体。根据砂体连通性研究成果,油田及时采取生产井补孔,或者注水井关闭注水层段,下分采管注等措施平衡这些砂体的注采关系[5]。

3.2调整注采井网

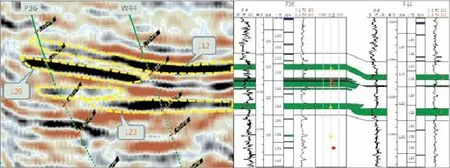

砂体连通性研究对新区块的开发策略具有明显指导意义。油田某局部断块开发方案共部署2口井,一口注水井W44,1口开发井P36,W44井在L10-L20油组钻遇L12、L22两个厚砂体,由于W44井先期排液测试的产能高于预期,P36井按计划完钻,钻遇的较厚砂体为L12、L20、L22。利用相位转换地震资料对两口井主力砂体连通性分析后发现,L12砂体在过井地震剖面上地震同相轴连续但振幅强度有明显变化,判断为二级连通砂体,L22砂体在地震剖面上两口井间有明显的振幅强弱的变化并表现为两个上下叠加的同相轴,同时在两口井的测井曲线和高程对比上有差别,认为该砂体为三级连通砂体(图7),另外,W44井未钻遇P36的主力砂体L20,鉴于两口井主力砂体的较差连通性,认为注水井W44不能有效的支持P36井,因此将W44井转为生产井,两口井衰竭开采该区块。

图7 过P36井和W44井地震剖面及砂体连通对比图

4 结论

本文介绍了一种充分利用动态资料及岩性标定后地震资料综合分析河流相砂体井间连通性的方法,是对油田早期以地质及测井资料确定的砂体连通性分析成果的完善和修正,实际应用表明,该方法能够为油田的平衡注采关系及井网调整提供充分的地质基础,对类似的河流相油田井间砂体连通性研究具有借鉴作用。我们从中得出几个结论:

(1)油田注水开发中后期,压力、水淹、生产测试等动态数据在分析井间砂体连通性过程中作用明显。井组范围内在高程和测井曲线形态上厚度大于2 m的井间砂体,压力等动态资料证实大部分为连通砂体,而高程和测井曲线形态对比上不一致的较厚砂体,动态资料证实大部分为不连通砂体。

(2)利用相位转换地震同相轴的振幅强弱变化及横向连续性可以直观判断井间砂体连通性。一级连通砂体地震同相轴连续,没有明显的振幅强弱的变化,二级连通砂体地震同相轴连续,但其中间有明显的振幅强弱的变化或者表现为两个不连续的振幅相近的同相轴,三级连通砂体地震同相轴不连续,并且振幅强弱有明显的变化。

(3)基于储层厚度计算的砂体连通率参数能够定量描述井间砂体的连通性,可以直观反应井组内注水井与不同方向的生产井的完井层段内砂体连通关系。

[1] 周宗良,曹建林,肖建玲,等.油气藏开发过程中井间砂体对比与连通关系类型探讨[J].新疆地质,2012,30(4):451-455.

[2] 申春生,罗宪波,孟鹏,等.渤海L油田小层对比研究[J].中国海上油气,2012,24(S1):97-100.

[3] 贾明辰,陈永军,郭旭光.地震沉积学方法在准噶尔盆地石南地区岩性圈闭识别中的应用[C].CPS/SEG Beijing 2009 International Geophysical Conference & Exposition,北京,2009.

[4] 别旭伟,廖新武,许赛男.地震沉积学在渤海A油田中的应用[J].海洋石油,2013,33(1):44-48.

[5] 刘小鸿,崔大勇,刘洪杰,等.渤中3-2边际小油气田开发策略研究[J].海洋石油,2010,30(1):67-71.

Analysis of Fluvial Sand Connectivity with Production and Seismic Data

WANG Haigeng, WANG Libin, LIU Hongjie, LIU Jianhua, LIU Weilin, SHEN Chunsheng

(Tianjin Branch of CNOOC Ltd.,Tianjin300452,China)

PL oilfield in Bohai Bay is a large fluvial oil field. During water injection and oil production, it is necessary to analyze accurately the sand connectivity between injectors and producers to optimize well patterns and improve oil recovery factor. While analyzing the sand body connectivity, in view of the characteristics of great lateral change of sand bodies and enormous thin sands in vertical, we integrated dynamic production data, including formation pressure and water flooding conditions with phase transformed seismic data to perfect and adjust the previous sand connectivity results, which only based geologic and well logging data. At the same time, we use the connectivity ratio of injector and producer to analyze quantitatively the sand connectivity between injector and producer. This method has been used successfully in optimization of water injection and well pattern adjustment of PL oilfield. It can also be used as a reference for sand connectivity study in other similar fluvial facies oilfield.

fluvial facies oilfield; dynamic data; phase transformed seismic data; sand connectivity

TE357.6

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2014.03.066

1008-2336(2014)03-0066-06

2013-11-20;改回日期:2014-03-10

王海更,男,1980年生,工程师,硕士,2003年毕业于中国石油大学地质专业,主要从事油田开发地质研究工作。

E-mail:wanghg3@cnooc.com.cn。