双廊与剑川 每个人都在路上

白怡然

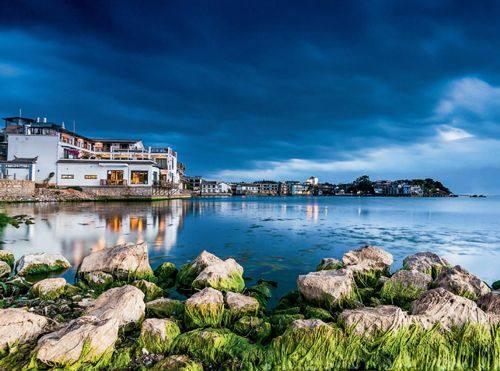

日暮时分,我坐在洱海边的乱石滩上看海。一片暗色的云岛端端正正浮在苍山之上,阳光从它的边隙一道一道投落下来,被阔大的洱海吞没。一个人站在不远处的水中,在暮色中如同一个剪影,他挽着裤脚,拿一柄长叉寻鱼,慢慢重复着投叉、探水、收回的动作,好像已经这样做了几百年, 并且将在接下来的几百年继续做这个动作。

大理古城在洱海西边,夹峙于苍山洱海之间,看不到完整的苍山洱海的景色。如今我在洱海东边的双廊镇,可以看到山与海出现在同一个画面中。我身后是镇上的魁星阁,这个以星宿象征人世命运的古老建筑,在洱海边站了许多年,也看了许多年的苍山落日。如今,魁星阁前这片小小的乱石滩,成了双廊镇唯一能自由看洱海的地方—它两侧的海边,挤满了密密麻麻的客栈,将沿海之地全部瓜分,几无剩余。

双廊原本是小渔村,现在是沿洱海的一个狭长小镇,背后的山将双廊逼迫在一条极窄的空地上,过去没有道路,要乘船才能去海西繁华之地,后来环海道路修通,也只能容下这一条穿越小镇的狭窄主路。双廊之出名,最早源于它是舞者杨丽萍的故乡,如今则因为它是大理最佳观景地。“海景”是双廊最珍贵的资源,沿洱海的房子根据距水远近而分为“一线”、“二线”、“三线”,几乎全部建成了风格各异的客栈,其中最著名的就是杨丽萍的“太阳宫”。

走在双廊的街上,像走在一个大工地中,几乎所有的房子都变成了客栈,或忙不迭地在改造成客栈。每走几步就是一个正在施工的建筑,它们原本是居民的宅基地,规模都不大,距离又近,显得非常拥挤、嘈杂。

开客栈、民宿,是许多外来者选择留在大理的一种方式。茶马古道的文明在这里泽被深远,但茶马古道式的道路经济属于更久远的时代。云南的经济重心早已迁至昆明,大理仍旧保留了传统的农业社会面貌,没有大型工业园区,也不再有新的商帮出现,优越的地理环境带来大批游人,开客栈就成为最有效的居留方式,大理州现在有4000多家客栈。然而,双廊镇上出现的客栈“群落”,却有所不同。

大理各地,许多客栈主人走的都是相同的道路:曾经是怀抱理想主义的漫游者,决定定居后,便以客栈作为维持生活或是做更多事情的一种手段,在相对自足的状态下实践自己的理想生活。但双廊的风光太集中,观海景的游客像角马大迁徙一样滚滚而来,与此同时,狮、豹与张开大口的鳄鱼也正等在路上——那些怀抱理想主义的客栈主人们只能算是食草动物,许多私人资本像食肉动物一般开始抢占这条迁徙之路。

双廊太小,这片土地几乎瞬间就被吞并了,于是有了遍地施工的街景。宅基地租金暴涨,许多曾以捕鱼为生的村民变得富有,且眼界开阔。

人们对乡村的忧虑就在这一刻产生,在杨丽萍组织的“双廊论坛”中,无论在地者还是外来者,都对这种变动表示担忧,因为“这种变动夹杂着原住民的利益冲动,浮现出外来私人资本的微妙心态,情势远远超出客栈经营者与土地所有者的纠葛,凝聚起在地文化的保育、地方身份塑造、观光经济的公平正义等深入问题。”艺术家、学者、建筑师、规划师、导演……都对双廊的发展提出了殷切保护之意,一位本地人士的话令我印象深刻,他说:“那些只会批评的人也不会爱我们的双廊。”

双廊只是大理的一个缩影。整个环洱海地带,许多住宅项目已经开工,星星点点蚕食土地;大理古城中的商铺,租金价格也在不断上涨。一位在大理散居四年的作家朋友,开始厌倦这些侵扰,准备搬离大理,重新找个安静的地方,“大理已经不是那时的大理了”。我问他,如果不是像你这样理想化的外来者先选定大理,纷纷而至,大理还会有今天的投资风潮吗?

漫游者可以留下,也可以继续远走他乡,必须接受改变的不是他们,是在地者。

双廊那条贯通之路,因为遍地施工而烟尘弥漫。我很想问问那个街角卖烟的白族老太:你喜欢现在吗?

这是一个干干净净的三进青砖小院,门外墙上挂了一块牌子,写着主人的名字“何惭”,不由暗叹一下:这个名字真是好。

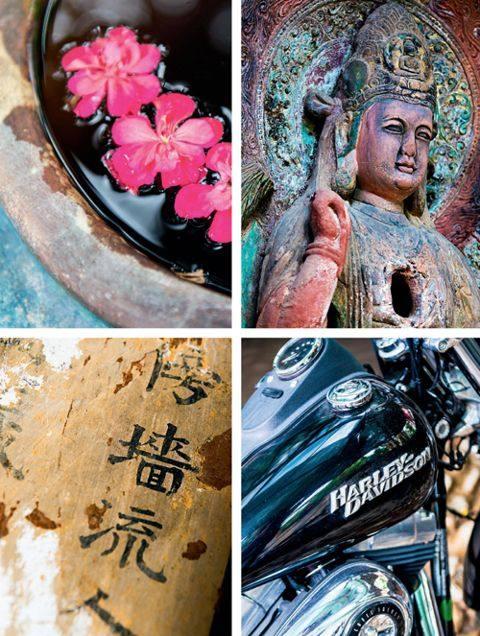

小院古旧,却是白族建筑中比较奢侈的“四合五天井”式——普通人家大多是“三坊一照壁”,比之要少一面房屋。何先生邀我至二楼正房,奉了茶水,便展示他多年收藏的字画、明朝的太师椅、清朝的官帽椅。这等文人做派,我先前走在剑川古城的小街上时,就隐隐感到了:一条安静小街,细细的渠中流淌着山溪水,两侧算是旧时的高门大户,如今虽已住了普通人家,却家家门上贴着手写的对联,另贴一对山水或梅竹的小画,笔墨简约雅致,不是敷衍之作,透着书卷气。偶有大门上的对联是黄色纸或绿色纸,文字写着“梅同我素”、“望断白云”等等,那是服丧旧制,也完整保留下来。

我先前以为,茶马古道上的据点多出商帮,喜洲就是个很明显的例子:先出了大商人,随后才重文。剑川古城颠覆了这个看法。这个小城历史上受汉文化影响颇深,不像喜洲那样重商,反而尊崇读书科举。我拜访的这位何先生,祖上官至太仆寺卿,曾爷爷辈做过教育厅副厅长,家族在本地备受尊重。那位高祖在登科前后给自己写下的一副对联,至今仍挂在小院中,这位何姓大人的志得意满,穿过几百年风尘,现在看来仍力透纸背:“何人不中何人中?不中何人中何人?”

如今的何家主人,原本是个木匠,他沿袭的是剑川人的另一种传统——剑川的木工,尤其是木雕活,久负盛名。过去剑川人外出打工,不是跑商帮,而是一边当教书先生,一边做木工活。这个技能组合实在奇特,非剑川人不能有。古城小街上,随便一个小商铺的雕花格子门,放在别处也是精品,在这里却不稀奇。

剑川古城很小,横竖几条小街,卧在一个坝子中——云南人管这种空阔平坦的大山谷叫作坝子。古城在滇北,虽属大理州,却已近藏区,街头小店卖的食品中已经出现了藏式的酥油。这里生活的白族,服饰比洱海地区的白族要简单,建筑也不是那边常见的明快的白墙黑瓦,是黄色的土坯垒筑。

古城旁边就是剑川(石宝山)石窟,石窟中有一尊“甘露观音像”,美轮美奂却没有心脏,实在奇特,因而名声远扬。但剑川并未因此被人熟知,它安静、安逸地维持着自己的寻常日子,仿佛与世隔绝。城里几乎没有客栈和小饭店,有个小商业街,两侧的铺子都是平房,卖些针头线脑、棉被布鞋、小孩衣服,完全没有旅游地的纪念商品。

我看得心下感动。这一路走来,我遇到的人几乎都对大理有个隐隐的担忧:大理会不会被完全商业化、世俗化?大家都小心翼翼地谈论丽江,既是向往它的繁盛,亦是在小心翼翼地回避它的过度商业化。我没想到会遇见这样一个小城,像深山中的一株野百合,不带尘世气息,顾自平凡甚至平庸地生活着。

然而我又知这瞬间不会停留。古城旁边,大理到丽江的大丽高速新开一年多,已有游客慕名而来,食宿条件不够,旅游部门只好动员古城居民做家庭接待,这仅仅是个开始。

傍晚,我沿着城中小路南行散步,十几分钟就出了城。四周山川俱在,土地寂静。路的另一端,田野深处,有一座城隍庙和一座火神庙。我在庙阶前坐下,看那些从大地深处走过来的村民,三三两两,踏实而安定地走在回家的路上。不远处一条大道灯火通明,那是滇藏公路。

有的人渴望变化,有的人渴望不变,而你何曾见过,这世界为了人们的渴望而停留?

费孝通先生在提到人类学的“田野”概念时曾说:“人文世界,无处不是田野。”我多喜欢看到,我遇见的每一个人,都强健而神采奕奕地走在自己的田野上。

只是,每个人想要的都那么不同。