民生福祉导向下的中国中部地区低碳发展竞争力评价:基于AHP-TOPSIS模型的实证

王圣云,廖纯韬,许双喜,黄 敏

0 引言

目前,中国中部地区正处于工业化和城市化发展的关键时期,工业化和城市化对能源需求的压力加大,经济发展和碳排放的矛盾开始凸显。2009年中国政府承诺,以2005年单位GDP碳排放强度为基础,到2020年单位GDP碳排放强度将削减40%~45%。中部地区作为我国重要的能源基地,在碳减排方面将面临较重的发展任务,会对中部经济发展带来一定冲击,碳排放空间成为中部崛起的新限制因素。在发展低碳经济的背景下,碳约束已成为影响区域竞争力的关键因素之一。因此,应将碳约束因素纳入区域低碳竞争力评价指标体系。在当前发展低碳经济的大背景下,不仅需要将低碳发展因素纳入区域竞争力概念重构过程,而且在构建区域低碳发展竞争力评价指标体系时也要结合低碳发展背景[1],以推动研究命题、概念和指标体系等与低碳发展要素的契合。因此,在低碳经济背景下有必要进行区域低碳发展竞争力的理论构建和综合评价。

国外在低碳竞争力研究方面以澳大利亚气候研究所和英国第三代环境主义组织(E3G)共同发布的《G20低碳竞争力》研究报告最为著名,其最早提出了低碳竞争力概念并对G20的19个国家进行了低碳竞争力评价,认为低碳竞争力是在低碳约束下为人民创造物质繁荣的能力[1]。国内关于低碳竞争力研究也积累了较多成果。吴彼爱等对中部地区低碳发展水平及其潜力进行了分析[2]。徐建中等对区域低碳竞争力结构进行了探究,认为区域低碳竞争力是在可持续发展理念指导下,通过新能源开发、技术创新、产业转型、制度革新等多种手段促进区域经济向低能耗、低污染、低排放发展模式转变,获取吸引、拥有、转化低碳资源和技术以及争夺、占领和控制市场的能力,是涉及到经济、社会、文化及环境系统的综合能力[3]。李军军等对福建省低碳经济竞争力进行了评价,认为宏观层面的低碳经济竞争力是国家或地区在低碳发展方式下经济持续发展的能力,并从低碳基础竞争力、低碳效率竞争力和低碳潜力竞争力3个维度选取了20个指标构建了福建省低碳经济竞争力指标体系[4]。陈晓春等认为低碳竞争力是企业通过采用可持续发展战略、低碳技术和清洁生产方式,率先生产、开发、利用比其竞争对手具有更低污染、更低排放、更低能耗的产品与服务,从而持续获得竞争优势的能力,从能源结构、消费需求、产业结构、竞争战略规划、政策导向以及参与机会6个方面构建了低碳竞争力指标体系[5]。诸大建等应用灰色数学方法构建城市低碳竞争力评价模型,对上海市低碳竞争力进行评价和时序比较[6]。郑林昌等对中国省域低碳经济发展水平进行评价[7]。冯碧梅应用模糊综合评价法对湖北省低碳经济评价建模[8]。赵莉琴等构建了基于模糊综合评价法的城市低碳竞争力模型[9]。陈静等应用灰色理想关联模型对中国城市低碳竞争力进行了评价和分析[10]。卢愿清等应用结构方程模型对中国省级区域低碳竞争力的驱动因素进行了分析[11]。金小琴等应用熵值法和主成分方法对西部地区低碳竞争力进行评价[12]。

由上可知,从低碳竞争力概念、视角和理论方面来看,一些研究从企业微观视角界定低碳竞争力[3,5]。但已有研究所构建的区域低碳竞争力指标体系局限于低碳经济视角,没有重视民生福祉导向和人文发展内涵,忽视了碳福祉绩效及竞争力产出维度。已有低碳竞争力指标体系或侧重低碳经济指标(碳生产力),或忽视人文发展维度,或仅从静态层面进行低碳发展水平评价,难以体现区域低碳发展竞争力的产出、效率、潜力等多元维度、发展涵义、竞争特性和动态特征。此外,从低碳竞争力测评方法来看,主要有两类测评方法较为典型:一类是以AHP方法或简单线性加权为主的评价,另一类则考虑到非线性因素,将多种方法组合起来进行评价。

中国中部地区属于欠发达地区,发展低碳经济不仅要促进中部地区经济发展目标的实现,而且要促进中部地区人文发展和民生福祉水平提升。因此,对于中部地区而言,低碳发展竞争力比低碳经济竞争力的提法更为恰当。《G20低碳竞争力》提出的低碳竞争力概念及指标体系是基于发达国家和发展中国家比较的视角进行国家层面的低碳竞争力评价,并不适用于我国欠发达地区省级尺度的低碳竞争力评价。近来,低碳发展竞争力评价模型已出现将统计决策学科中处理复杂性、不确定性和非线性问题较好的评价方法引入并采用多属性决策评价方法的趋势。为此,本研究提出适合中部地区发展实际和民生福祉导向的低碳发展竞争力概念,试图建立AHP-TOPSIS测评模型,对中部地区低碳发展竞争力进行定量评价和省际比较,以期为政府和相关部门制定中部地区低碳发展政策提供一定的参考依据。

1 区域低碳发展竞争力评价框架

1.1 区域低碳发展竞争力的内涵界定

关于区域竞争力,以世界经济论坛与洛桑国际管理学院发表的《全球竞争力报告》以及波特的“国家竞争优势钻石模型”的论述最为著名。1994年的《全球竞争力报告》将国家(地区)竞争力定义为“在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力”[13]。波特在《国家竞争优势》一书中指出,国际竞争力取决于要素状况、需求状况、相关产业与辅助产业、企业战略及结构与竞争、机遇作用、政府作用6个因素,这六大因素就构成了著名的“钻石模型”。“钻石理论”认为区域竞争力即区域创造竞争优势的能力[14]。在此影响下,国内外掀起了区域竞争力评价热潮,积累了较多有关区域竞争力评价的研究成果,主要有经济实力说、财富创造能力说、资源配置能力说和可持续发展能力说等多元化诠释[13]。其中,经济实力说认为竞争力是静态的经济实力,没有突出发展可持续性和动态性。财富创造能力说主要源于世界经济论坛(WEF)与瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD),突出了区域经济的产出层面,用经济产出来标识区域竞争力强弱,认为生产率的竞争是区域竞争力的核心。资源配置能力说从资源优化配置角度揭示区域竞争力的经济运行效率。可持续发展能力说认为区域竞争力是区域持续发展的指示器,突出了竞争力的可持续特征[13]。综上可知,已有研究基本上认为区域竞争力是区域创造竞争优势、提高经济生产率、产出更多财富的一种能力。

区域低碳发展竞争力属于区域竞争力范畴,低碳只是其前提和手段,发展才是其重点和目标,而竞争力是其核心和特征。区域低碳发展竞争力是指一个地区在碳约束下持续提高碳排放绩效、不断促进地区经济繁荣和提升居民福祉的能力,其内涵包括:① 碳排放约束是区域低碳发展竞争力的重要前提,低碳化是当前背景下提升区域竞争力的应有之义;②区域低碳发展竞争力的最终目标是促进区域繁荣和提高居民福祉[15];③ 欠发达地区低碳发展竞争力的重点在于提高地区低碳经济水平和潜力,主要依靠碳生产力水平的持续提高;④ 区域低碳发展竞争力是持续提高碳排放绩效、不断促进地区经济繁荣和提升居民福祉的一种综合能力。

1.2 区域低碳发展竞争力评价指标体系

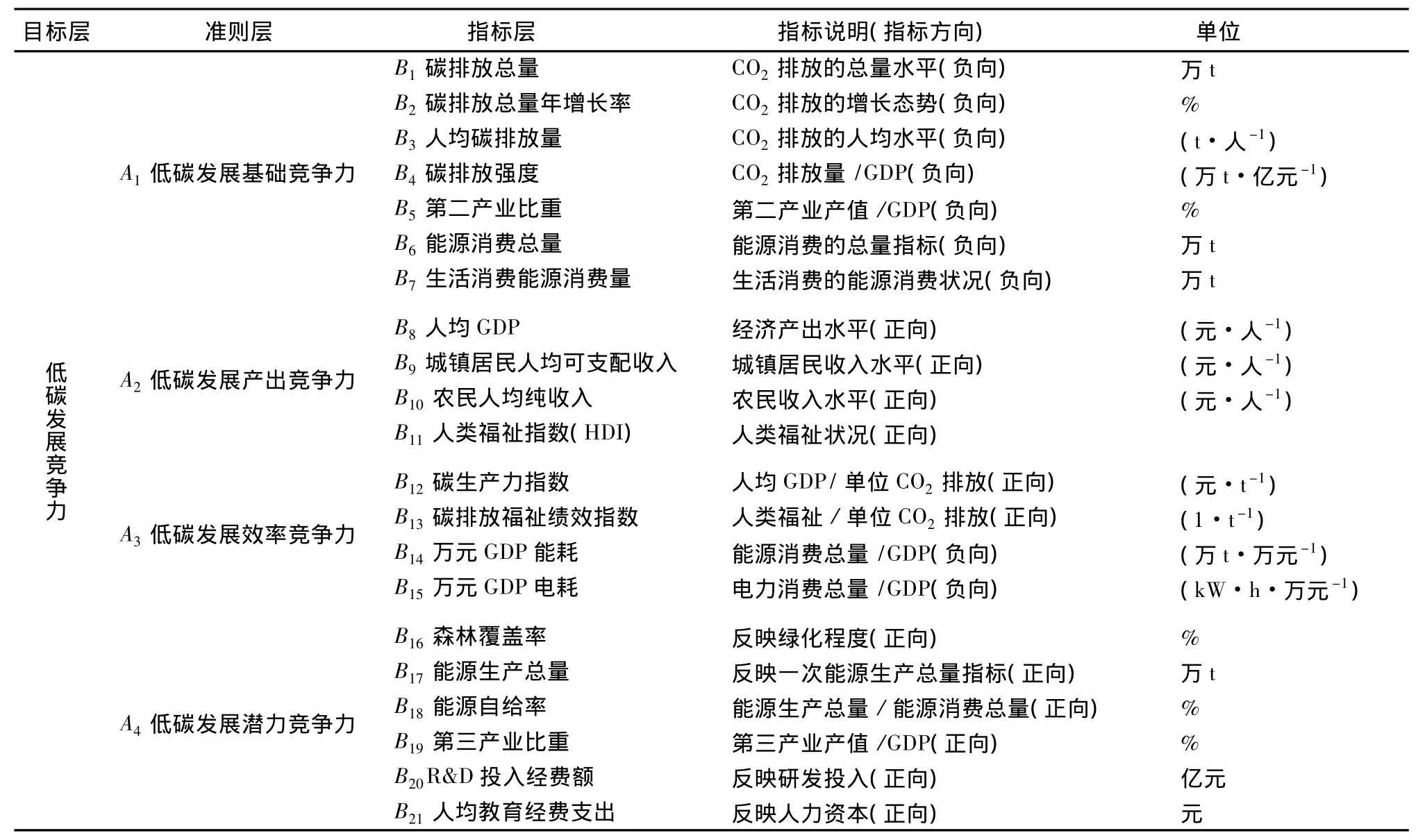

根据区域低碳发展竞争力概念建立区域低碳发展竞争力的三层次、四维度评价框架。低碳发展竞争力包括低碳发展基础竞争力、低碳发展产出竞争力、低碳发展效率竞争力和低碳发展潜力竞争力4个维度。其中,低碳发展竞争力的前提是低碳发展基础,目标是低碳发展产出,核心是低碳发展效率,关键是低碳发展潜力。据此,构建出区域低碳发展竞争力评价的三层指标体系(表1):目标层是低碳发展竞争力,准则层即低碳发展的基础竞争力、产出竞争力、效率竞争力、潜力竞争力4个维度,指标层含21个具体指标。低碳发展基础竞争力选取碳排放总量、碳排放总量年增长率、人均碳排放量、碳排放强度、第二产业比重、能源消费总量、生活消费能源消费量7个指标刻划地区低碳发展基础;低碳发展产出竞争力选取人均GDP、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、人类福祉指数(HDI)4个指标反映地区经济发展成果和人类福祉水平;低碳发展效率竞争力选取碳生产力指数、碳排放福祉绩效指数、万元GDP能耗、万元GDP电耗4个指标,主要反映地区低碳发展的经济绩效和福祉绩效;低碳发展潜力竞争力选取森林覆盖率、能源生产总量、能源自给率、第三产业比重、R&D投入经费额、人均教育经费支出6个指标,主要反映地区低碳发展的潜力。

2 AHP-TOPSIS组合评价模型构建

2.1 确定指标权重

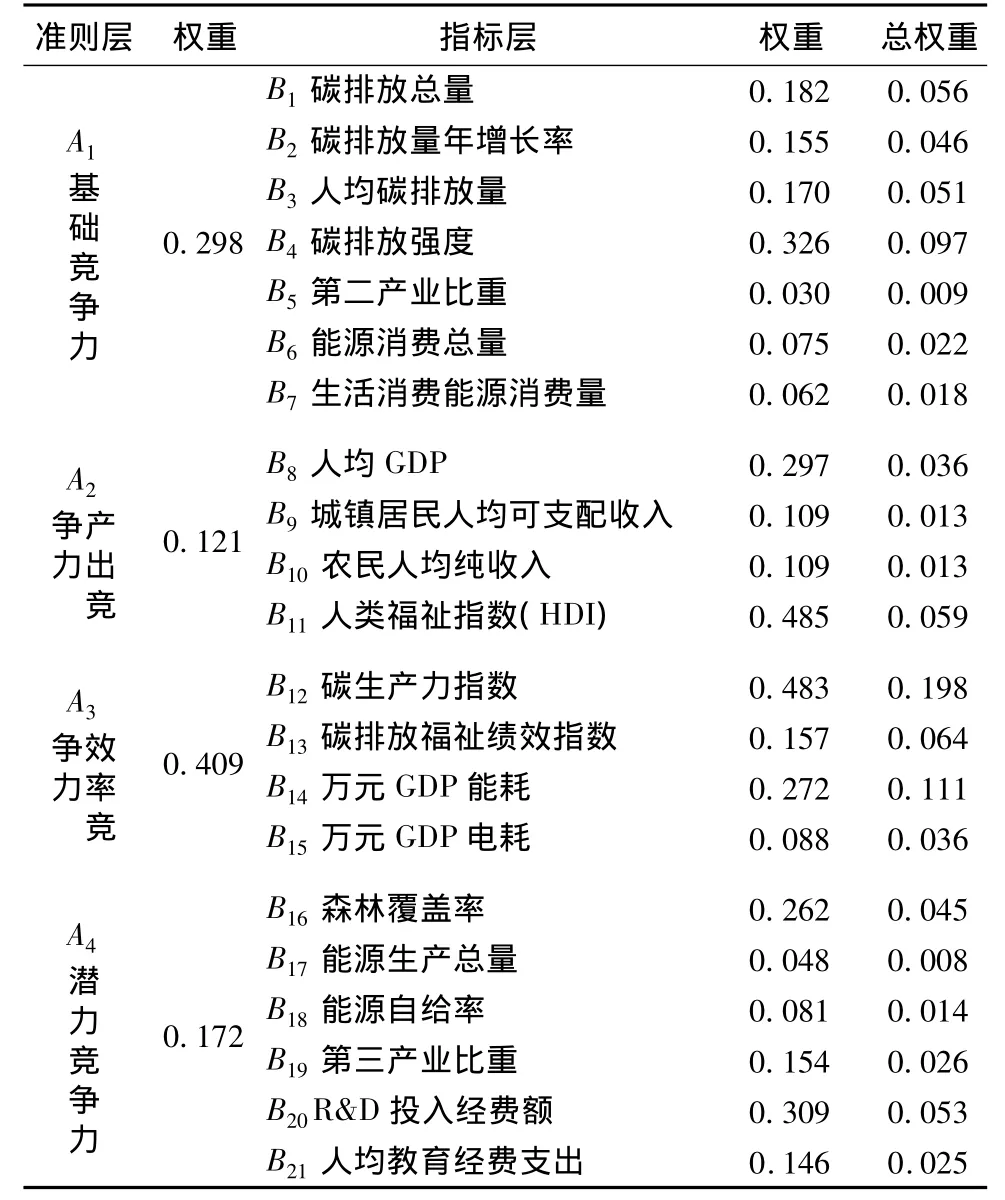

采用层次分析法(AHP)和德尔菲法确定指标权重。根据指标体系层次结构,首先在专家咨询基础上,分别构造各层判断矩阵,并进行层次单排序;然后根据单排序结果,经过总排序计算和通过一致性检验,得到层次总排序和指标权重(表2)。

表1 区域低碳发展竞争力评价指标体系Tab.1 Indicators system of evaluation on regional low carbon development competitiveness

表2 区域低碳发展竞争力评价指标权重Tab.2 The indicators weight of evaluation on regional low carbon development competitiveness

2.2 构建评价模型

TOPSIS方法也称为逼近理想解排序法[16]。构建区域低碳发展竞争力的AHP-TOPSIS评价模型,对中部各省低碳发展分项竞争力和综合竞争力进行评价。

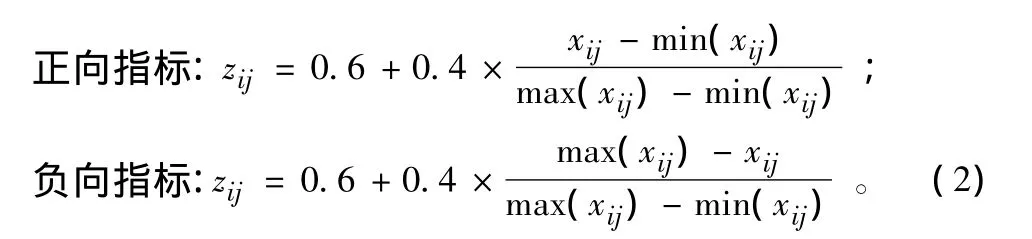

①利用功效系数法对原始数据矩阵X=[xij]n×m进行标准化处理[8]。即:

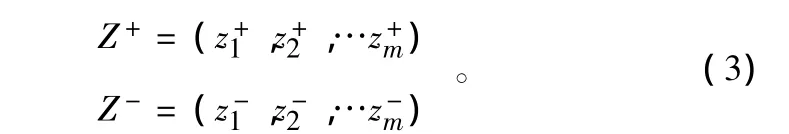

②由各项指标最优值和最劣值分别构成最优值向量Z+和最劣值向量Z-。即:

利用AHP法和德尔菲法计算的指标权重,记为W=w1,w2,…,wm。

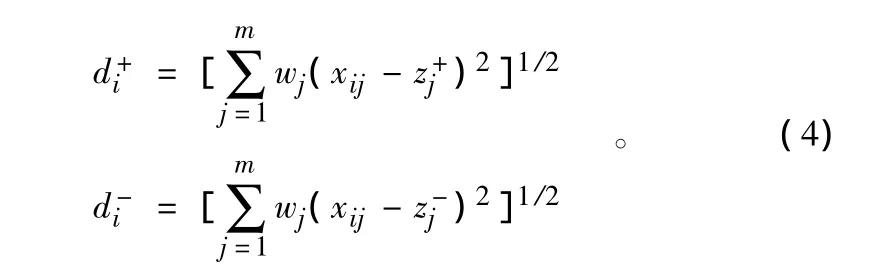

计算被评价对象(oi1,oi2,…,oim)与最优理想系统Z+=,…,)与最劣系统Z-=,…)之间的加权欧式距离。即:

式中:wj为AHP法和德尔菲法确定的指标权重。

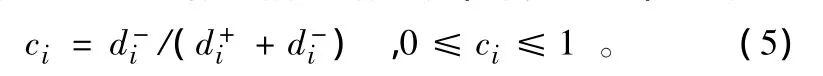

⑤计算与理想解的相对贴近度(即竞争力)。即:

ci=1是理想方案;ci=0为负理想方案,ci愈接近1,则待评价方案愈贴近理想方案。

3 中部地区低碳发展竞争力评价

3.1 评价结果

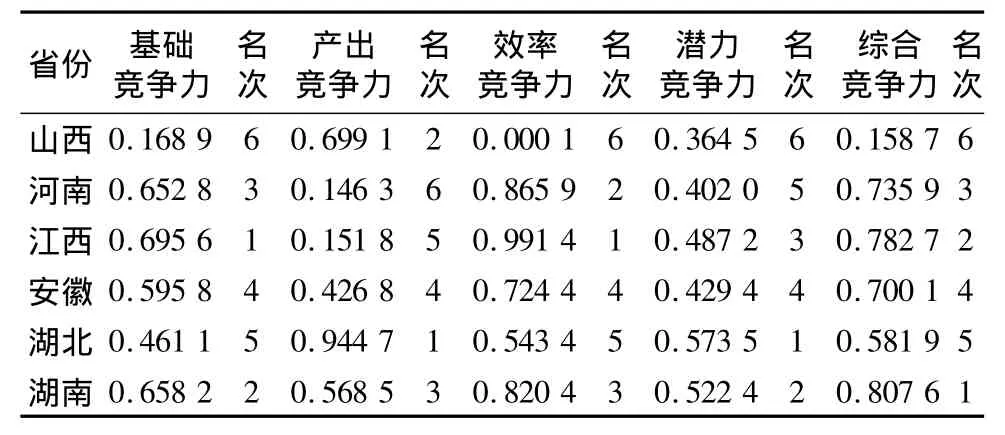

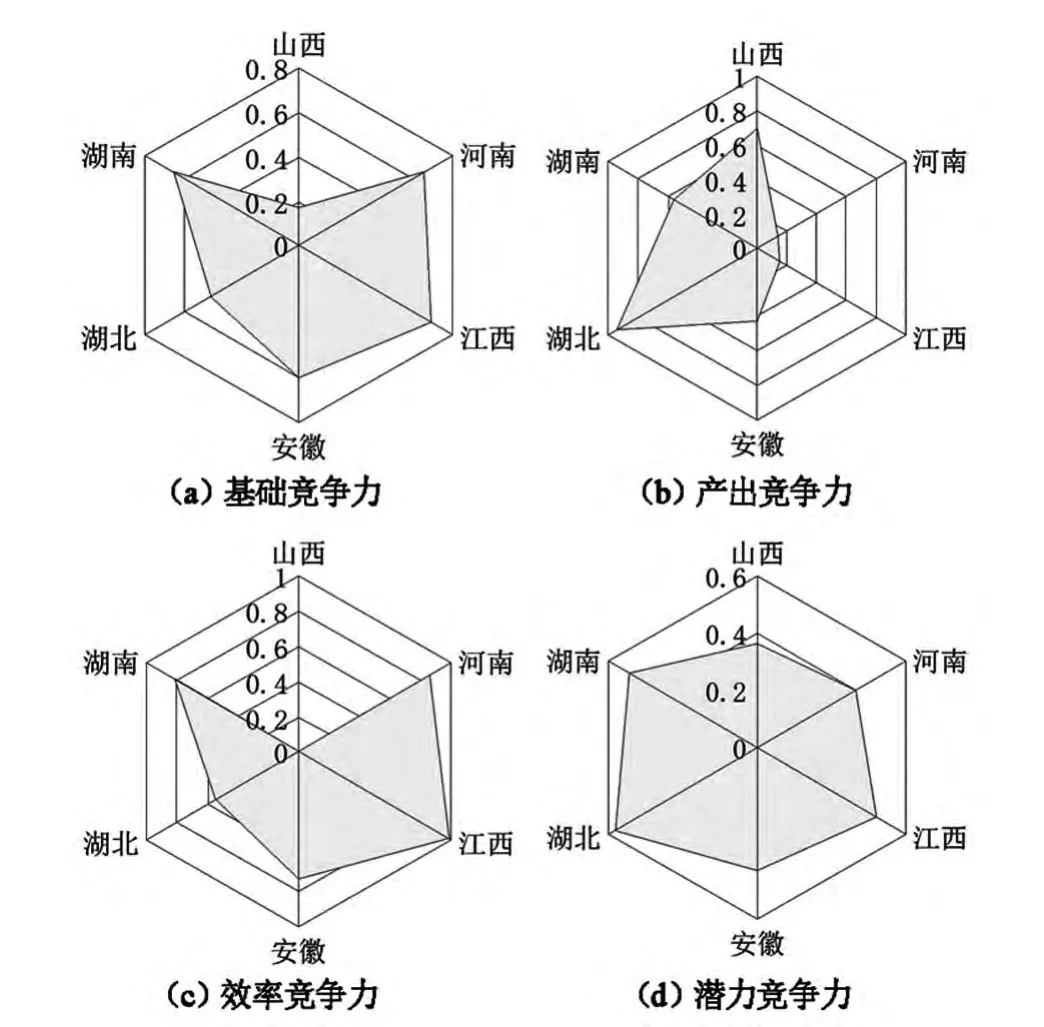

应用AHP-TOPSIS评价方法,采用2012年中部六省统计数据,对中部地区低碳发展竞争力进行综合评价(表3、图1)。

表3 中部六省低碳发展竞争力及其排序Tab.3 The low carbon development competitiveness in Central China

图1 中部六省低碳发展子竞争力雷达图Fig.1 Radar of each low carbon development competitiveness in Central China

3.2 结果分析

3.2.1 低碳发展基础竞争力。低碳发展基础竞争力反映低碳发展竞争力的基础水平。江西的低碳发展基础竞争力在中部地区名列第一,相对贴近度为0.695 6。山西的低碳发展基础竞争力最弱,相对贴近度为0.168 9。需要指出的是,山西的相对贴近度和其他五省相差很大。2012年,江西省碳排放总量最低,为3 601.54万 t;河南次低,为6 063.81万t;安徽最高,为11 108.25万t。江西的人均碳排放量最低,为0.80 t/人;河南次低,为 0.88 t/人;山西最高,为 2.89 t/人;湖北、安徽、湖南分别为 1.73,1.05,1.03 t/人。碳排放强度江西最低(0.251 2 万 t/亿元),山西最高(0.829 4 万 t/亿元),比其他五省高出很多。能源消费总量湖北最高,为23 647.00万 t;江西最低,为 7 232.90 万 t。此外,湖北生活消费的能源消费量最高(1 578.00万t),略高于山西(1 569.58万t),约为江西的2倍。可见,江西在低碳发展基础竞争力方面相对于中部其他五省而言具有显著优势,而山西则明显表现为劣势。

3.2.2 低碳发展产出竞争力。低碳发展产出竞争力反映低碳发展竞争力的产出水平和质量。中部地区低碳发展产出竞争力湖北最高,河南最低。湖北的相对贴近度为0.944 7,河南则为0.146 3,省际差距较大。主要是因为湖北人均GDP、农民人均纯收入在六省之中都是最高的,城镇居民人均可支配收入略低于湖南,位列中部第二。山西2008年是中部唯一超越中等人类福祉水平进入高人类福祉水平的省份,人类福祉指数(HDI)为0.80。2012年山西的人均 GDP仅低于湖北,为33 628.00元/人。江西的人类福祉指数较低,2008年为0.76,属于中等人类福祉水平。2012年江西的人均GDP为28 800.00元/人,比山西低了很多。河南的低碳发展产出竞争力最差,得分很低,主要因为河南人口总量最大,人均GDP、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入等人均指标得分较低,拉低了其低碳发展产出竞争力得分。

3.2.3 低碳发展效率竞争力。低碳发展效率竞争力反映低碳发展竞争力的效率,也即碳排放的经济绩效和福祉绩效。中部地区低碳发展的效率竞争力江西最强,河南次强,山西最弱,湖北次弱。江西的相对贴近度为0.991 4,比得分排名第二的河南高0.125 5。2012年,山西的碳生产力指数、碳福祉绩效指数居中部六省之末,而万元GDP能耗、万元GDP电耗却高居中部六省首位。2012年,江西的碳生产力指数、碳福祉绩效指数为中部最优,而万元GDP电耗为中部最小,万元GDP能耗仅高于湖南。从2012年万元GDP能耗指标来看,山西最高,为12 540.12万 t/万元;湖北最低,为4 898.54万t/万元。

3.2.4 低碳发展潜力竞争力。低碳发展潜力竞争力反映低碳发展竞争力的潜力。中部地区低碳发展的潜力竞争力湖北最强,相对贴近度为0.573 5;湖南次强,为0.522 4;山西最弱,相对贴近度为 0.364 5。2012 年,湖北的第三产业比重最高,湖北的R&D投入经费额最高,是江西的3倍多。湖北在产业结构、创新投入和人力资本等方面的优势使其具有低碳发展的竞争潜力。湖北和湖南尽管在能源生产总量和能源自给率方面处于中部六省中的靠后位置,但在第三产业比重、R&D投入等方面处于中部六省领先位置。山西尽管在能源生产总量、能源自给率等方面具有明显优势,但在森林覆盖率、R&D投入方面的劣势导致其低碳发展竞争潜力较弱,可见增加绿色环保投入,加大科技创新力度是决定山西低碳发展潜力竞争力的关键。

3.2.5 低碳发展综合竞争力。湖南低碳发展综合竞争力最强,江西次之;山西最弱,湖北次弱;河南、安徽居中。湖南因为在低碳发展的基础竞争力、产出竞争力、效率竞争力、潜力竞争力方面的竞争优势一直位居中部第二、三名,各分项竞争力均衡发展而使其综合竞争力位居中部之首。江西的低碳发展基础竞争力和效率竞争力位居中部之首,潜力竞争力处于中部六省中等偏上水平,但其产出竞争力较差,位居中部第五,使其综合竞争力排名中部第二。河南的基础竞争力和效率竞争力较好,但其产出竞争力和潜力竞争力表现一般,所以综合竞争力排名第三。安徽在4个分项竞争力方面均处于中部第四的位置,使其综合竞争力排名处于中部六省的中等偏下水平。湖北在产出竞争力和潜在竞争力方面具有优势,但基础竞争力和效率竞争力是其“短板”,使其位处中部第五,但比山西的竞争能力高出很多。

4 结论与讨论

区域低碳发展竞争力是指一个地区在碳约束下持续提高碳排放绩效、不断促进地区经济繁荣和提升居民福祉的能力。低碳发展竞争力的前提是低碳发展基础,目标是低碳发展产出,核心是低碳发展效率,关键是低碳发展潜力。

将AHP方法和TOPSIS方法组合起来评价省级区域低碳发展竞争力,评价结果比单只应用AHP方法的线性加权评价法具有更好的效果。单纯的TOPSIS方法的主要不足在于没有考虑评价指标的权重,将各项指标等权重看待,在区域低碳发展竞争力评价中有失合理性。AHP-TOPSIS评价方法基于归一化后的原始数据矩阵,找出理想中的最优和最劣方案(分别用最优向量和最劣向量表示),然后分别计算中部六省与最优和最劣方案之间的加权欧氏距离,获得各省与最优方案的相对接近程度。

中部地区低碳发展竞争力具有较大的省际差距和明显的结构差异。湖南综合竞争力最强,江西次之;山西最弱,湖北次弱;河南、安徽居中。在低碳发展基础竞争力方面,江西名列第一,相对贴近度为0.695 6。山西最弱,相对贴近度为0.168 9。在低碳发展产出竞争力方面,湖北最高,河南最低。湖北的相对贴近度为0.944 7,河南则为0.146 3,差距较大。在低碳发展效率竞争力方面,江西最强,河南次强,山西最弱,湖北次弱。在低碳发展潜力竞争力方面,湖北最强,相对贴近度为0.573 5;山西最弱,相对贴近度为0.364 5。山西的低碳发展竞争力主要是由产出竞争力驱动,江西由基础竞争力和效率竞争力驱动,湖北由潜力竞争力和产出竞争力驱动,河南主要由基础竞争力和效率竞争力驱动。山西的低碳发展竞争力的劣势在于效率竞争力和潜力竞争力低下;江西的劣势在于产出竞争力太弱;安徽的不足在于缺乏具有明显竞争优势的分项竞争力;湖北的主要问题是基础竞争力和效率竞争力有待提高;湖南的优势在于各竞争力之间相对均匀发展。河南则在产出竞争力和潜力竞争力两方面具有明显劣势。

通过研究提出中部六省提升低碳发展竞争力的差异化策略。山西面临的主要任务是提高低碳发展效率竞争力和潜力竞争力,应以提高碳生产力、降低单位GDP能耗、单位GDP电耗等为抓手提高低碳发展效率竞争力;以提高森林覆盖率、促进产业转型升级为重点提高其低碳发展潜力竞争力。江西应继续保持其低碳发展的基础竞争优势和效率优势,当务之急是尽快提高低碳发展产出竞争力,大力促进经济发展升级,努力提高城乡居民收入。湖北低碳发展的潜力竞争力和产出竞争力兼有优势,但其基础竞争力面临较大的碳减排压力,推进两型社会建设和如何应对碳约束是湖北必须面对的重要挑战。河南的低碳发展竞争力尤其是潜力竞争力和产出竞争力是其明显劣势,仍有待大力提高。安徽应继续提升效率竞争力,大力培育潜力竞争力和基础竞争力,将削减二氧化碳排放作为主要任务来抓,遏制碳排放增长;同时,要提高森林覆盖率,绿色承接产业转移,促进地区产业结构优化调整。湖南尽管在低碳发展竞争力各方面均处于中等偏上水平,但持续提高其效率竞争力、扩大产出竞争力也是其不容忽视的重要任务。

[1] The Climate Institute and E3G.G20 Low Carbon Competitiveness Report[R].London:Vivid Economics,2009:1-5.

[2] 吴彼爱,高建华.中部六省低碳发展水平测度及发展潜力分析[J].长江流域资源与环境,2010,19(S2):14-19.

[3] 徐建中,袁小量.区域低碳竞争力系统结构研究[J].科技进步与对策,2011,28(12):26-29.

[4] 李军军,周利梅.福建省低碳经济竞争力评价及提升对策[J].综合竞争力,2011(3):75-80.

[5] 陈晓春,陈思果.中国低碳竞争力评析与提升途径[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2010,34(5):50-54.

[6] 诸大建,陈静.城市低碳竞争力评价模型和上海市的实证研究[J].现代城市研究,2011(11):10-14.

[7] 郑林昌,付加锋,李江苏.中国省域低碳经济发展水平及其空间过程评价[J].中国人口·资源与环境,2011,2l(7):80-85.

[8] 冯碧梅.湖北省低碳经济评价指标体系构建研究[J].中国人口·资源与环境,2011,21(3):54-58.

[9] 赵莉琴,郭跃显.城市物流竞争力评价方法研究[J].地域研究与开发,2011,30(2):78-81.

[10] 陈静,程东祥,诸大建.基于灰理想关联分析的中国城市低碳竞争力评价[J].资源科学,2012,34(9):1726-1733.

[11] 卢愿清,黄芳.低碳竞争力驱动因素及作用机理——基于 PLS-SEM模型的分析[J].科技进步与对策,2013(9):15-18.

[12] 金小琴,杜受祜.西部地区低碳竞争力评价[J].生态学报,2013,33(4):16-19.

[13] IMD & World Economic Forum.The World Competitiveness Yearbook[R].Lausanne:International Institute for Management Development,1994.

[14] 迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩,邱如美,译.北京:华夏出版社,2002:65-76.

[15] 王圣云.福祉地理学——中国区域发展不平衡研究[M].北京:经济科学出版社,2011:8-15.

[16] 郭亚军.综合评价理论、方法及应用[M].北京:科学出版社,2007:210-216.