丰水型城市水资源承载力变化与提升途径

——以南京市为例

朱 岭,郝丽莎

(南京师范大学 地理科学学院,江苏 南京210023)

水资源是城市形成和发展的重要基础之一,是城市供水的源泉,世界著名城市几乎都建在水源丰富的大江大河旁边[1]。然而,随着城市化的推进、城镇用地面积扩张,众多湖泊河网衰退消亡,原有的河道水系被人工排水管网所代替,减弱了城市水体的蓄水排涝和纳污自净能力,加之城市下垫面的不透水面积大大增加,导致城市地区的雨洪流量大、洪峰高、历时短,洪涝灾害的发生频率与强度呈现逐渐增加趋势[1-3]。同时,城市人口的增加、工业的迅猛发展,对水资源的需求量不断增加,水资源供需矛盾愈发突出;相应地,城市污水产生量大、排放相对集中,对自净能力已然弱化的城市河网水环境造成严重压力[1]。由此可见,随着城市化进程的进一步加快,水资源短缺、洪涝灾害加剧以及水环境恶化等城市水问题将日益严峻,必将削弱城市水资源对城市人口与社会经济发展的承载能力,因而,考察城市水资源承载力的变化,从中找出提升城市水资源承载力的途径和对策,就显得日益紧迫了。丰水型城市是指年平均拥有总水量丰富的城市。虽然丰水型城市的水资源并不短缺,但用水多的必然结果是排污多,势必给城市给排水系统和水环境造成极大压力,容易导致城市的水质型缺水。因此,丰水型城市既有一般城市的水资源承载力特征,又有其一定的特殊性,分析丰水型城市水资源承载力的变化情况及其主要影响因素,对于加深对丰水型城市的水资源利用和水环境管理的认识,提高其水资源承载力具有重要意义。

南京市地处北亚热带季风气候区,温暖湿润,多年平均气温15.4℃,降水量较为丰沛,到2010年,多年平均降水量1 081.9mm,属平原水网地区,年平均地表水资源量2.21×109m3,年平均地下水资源量6.44×108m3,年平均水资源总量2.90×109m3。此外,南京地区过境水量十分丰富,主要来自于长江、水阳江、秦淮河、滁河,年平均水资源总量可达9.22×1011m3,是典型的丰水型城市。同时,南京是长江三角洲重要的区域中心城市之一,是我国经济最为发达、城市化程度最高的城市之一。经过多年发展,南京已成为以电子、汽车、化工、钢铁为支柱产业的综合性工业基地。截至2011年末,南京的城镇常住人口达到646.54万人,城镇化率达到79.73%,城市社会经济发展对水资源的需求量日益增加。因此,以南京地区为例,开展丰水型城市的水资源承载力变化及提升途径分析,具有一定的典型性和可借鉴性。本研究以2006—2010年作为研究时段,在近20a中,长江中下游降水量普遍较往年偏少,所选研究时段属于南京降水系列的偏枯年份,虽其丰水型特点依然明显,但不会因水资源量高于多年平均水平而导致其水资源承载力偏高,从而保证了分析结果的代表性。

1 城市水资源承载力内涵与评价方法界定

水资源承载力至今还没有一个统一的定义,现有研究对水资源承载力的内涵界定大体可分为3类[2,4]:水资源的最大支撑能力[5-6]、最大支撑规模[7-8]和最大开发容量[9]。最大支撑能力是评价水资源对区域一段时期内的社会、经济系统发展规模的支撑程度,反映发展规模是否合理;最大支撑规模反映在承受能力限度内的最大发展规模;最大开发容量”则是从一个侧面反映出最大的发展规模[4]。由于水资源承载力的影响因素较多[10],彼此之间的作用关系复杂,因而,要求测水资源的最大支撑规模和最大开发容量,一般需要建立多目标规划模型或系统动力学模型,这两种模型的结构复杂,变量众多,对数据的需求量也很大。而对水资源最大支撑能力的评价,一般通过建立评价指标体系,采用模糊综合评价、灰色关联系数等综合评价方法,得出一个比较全面的水资源承载能力的评判,能够较好地解决水资源承载力评价的不确定性和模糊性等问题,也适宜开展长系列的年际比较和变化分析。由于本研究主要考察水资源对城市社会经济发展支撑作用的变化情况,确定其关键影响因素,并不具体分析影响因素之间的相互关系,因而,可将城市水资源承载力的内涵界定为一段时期内,在维系生态系统良性循环的前提下,水资源对城市社会、经济发展规模的支撑程度。其中,所研究的城市,特指城市建成区,不包括农业生产地域。

目前,学者们对城市水资源承载力的研究亦大体可分为两大类,一类是采用多目标规划和系统动力学方法,测度水资源对城市社会、经济发展的最大承载规模[2-3,6,11-12],另一 类 是 采 用 综 合 评 价 法,评 价 水 资源对城市社会、经济发展的支撑程度[13-14]。由于一般情况下,城市区并不是一个完整的流域,而采用系统动力学和多目标规划法计算城市最大社会经济发展规模时,则需要满足流域或更大区域尺度上的水资源承载能力要求,即其所研究的实质上是基于一定水资源边界条件的区域,而不是特定的城市建成区[3]。而在城市水资源最大支撑能力的综合评价研究中,评价指标体系所体现的城市性亦不足[13-14]。因而,本研究拟在进一步完善城市水资源承载力的指标体系的基础上,对南京地区多年的城市水资源承载力及其变化进行综合评价分析。

2 评价指标体系与数据

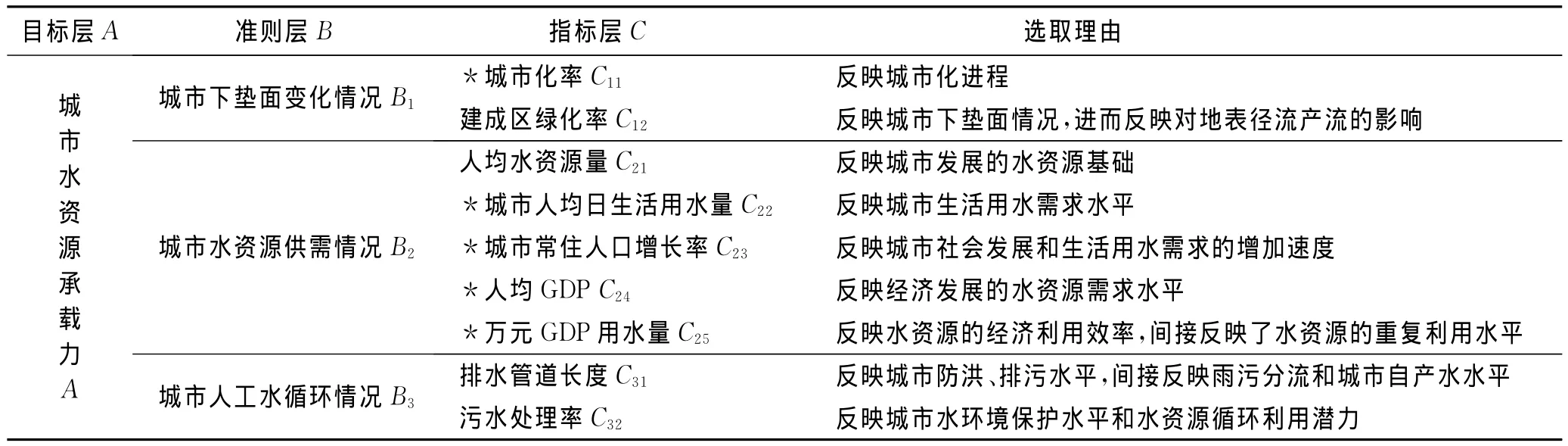

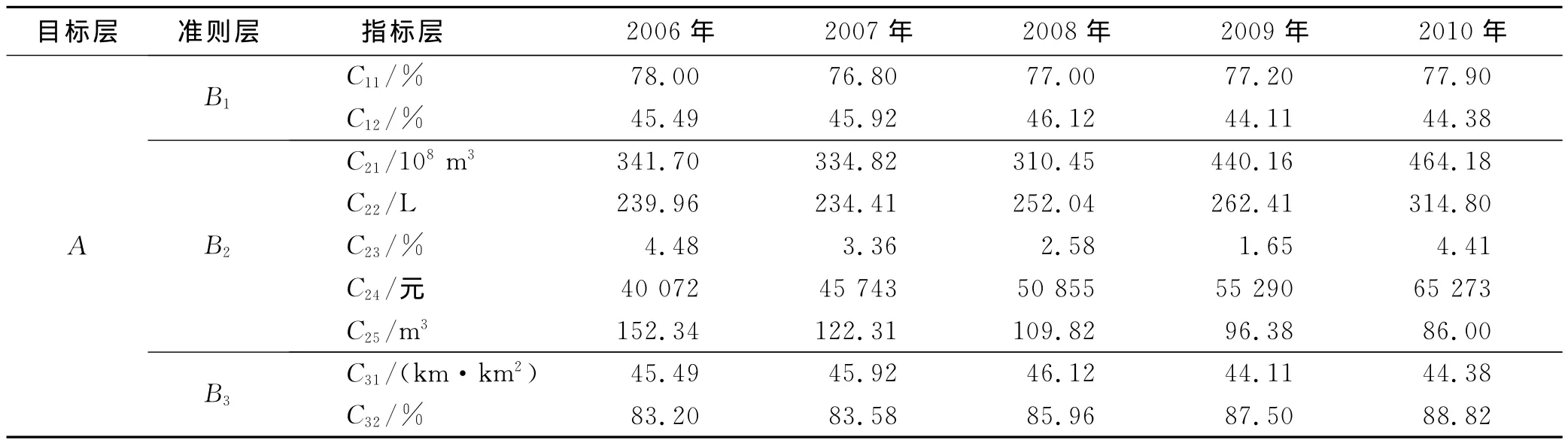

根据城市水资源的特性及利用方式,构建了城市水资源承载力的指标体系。首先,城市水资源承载力最显著区别于其他类型地域之处,就在于城市下垫面情况改变所带来的水文效应变化[1,3];其次,有限的水资源量和无限的城市用水需求之间的矛盾,是城市水资源承载力的主要矛盾之一,因而,一方面要考察城市的水资源量情况,另一方面则要考察城市的需水规模和利用效率[15-16];第三,由于城市径流的产流和汇流较天然条件下发生很大变化,因而,人工水循环系统、特别是排水系统对雨洪的导流、配置和再利用的作用巨大[1,3],即排水设施的发展水平也应是重要的考量指标;此外,由于水质污染使水资源不能进入再生的良性循环,是影响城市供水和水环境的又一重要问题,因而在水环境保护方面,应以“治污为本”为原则,强调污水净化和排污水质控制[1]。基于以上分析,本研究构建了3个子系统、9个指标的城市水资源承载力评价指标体系,其选取理由详见表1。指标中包括正向指标和反向指标两类,正向指标值越大,对水资源承载能力压力越小;反向指标值越小,对水资源承载能力压力越小。所采用的各项指标数据分别来源于历年年南京市统计年鉴、南京市水资源公报、江苏省统计年鉴和江苏省水资源公报(表2)。

表1 评价指标体系

表2 南京城市水资源承载力2006-2010年评价数据

3 承载力评价及变化分析

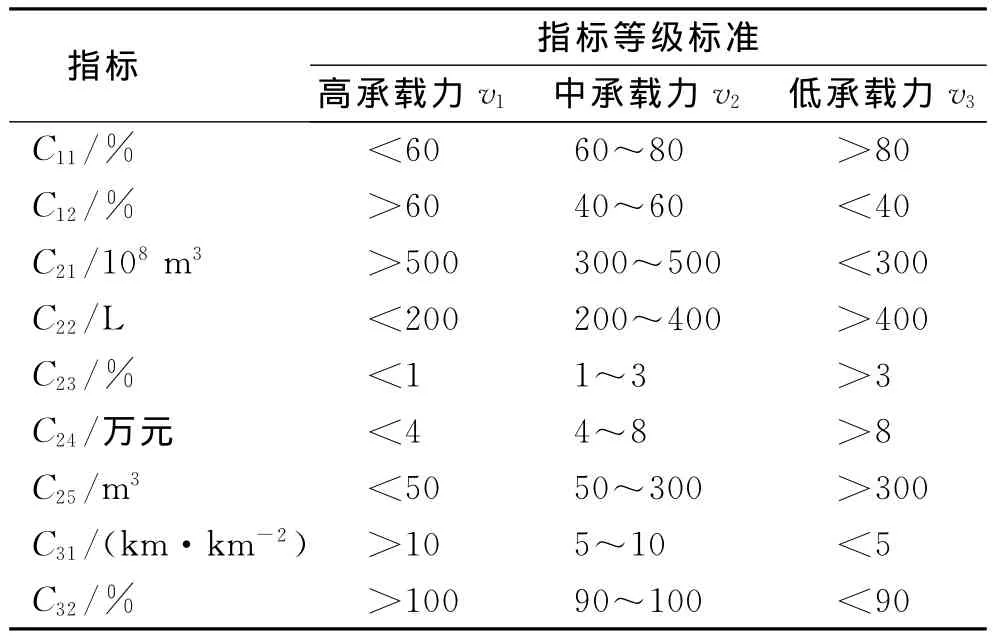

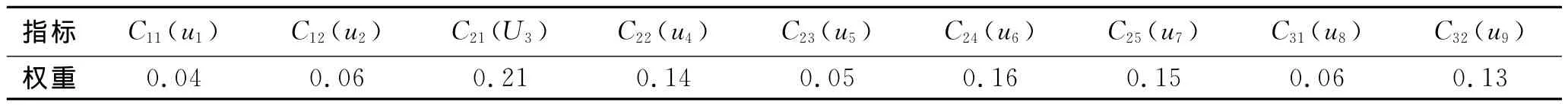

基于构建的评价指标体系,采用模糊综合评价法来量化南京城市水资源承载力,并确定其等级。模糊综合评价模型的构建[9]:有限域U={u1,u2,…,u9},代表上述9项综合评价指标集合;V={v1,v2,v3},代表评语集合,即将南京城市水资源承载力的各项指标划分为3个等级标准,其中v1表示承载能力高,v2表示承载能力适中,v3表示承载能力低(表3)。为量化评语的3个等级标准,可对v1~v3进行0~1区间的评分,其中α1=0.95,α2=0.5,α3=0.05。W={w1,w2,…,w9},表示评价指标ui的权重,根据层次分析法[17],求出各指标权重(表4)。R 为单指标评价矩阵,其中rij表示指标ui的评价对Vi的隶属度。综合评判结果矩阵为B=W·R,式中B={b1,b2,b3},是V上的模糊子集,表示综合评判结果,bj为各等级隶属度,其中系数较大者则代表水资源承载能力属于该级别的程度较高。进而,利用公式:A=α1b1+α2b2+α3b3,计算基于综合评判结果矩阵B的水资源承载力综合评分值A,A值越高,表明水资源承载力越强[9]。

表3 南京城市水资源承载力指标等级标准

表4 评价指标权重

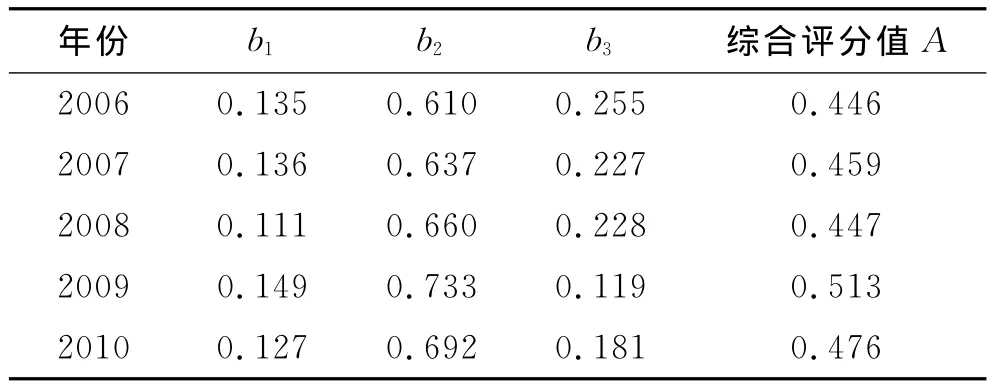

根据以上方法,可得出2006—2010年南京城市水资源承载力(表5)。由此可知,2006—2010年,南京城市水资源承载力总体上呈增长态势,大致处于适载范围内;其中,2008和2010年,南京城市水资源承载力略有回落。可见,南京城市水资源承载能力有限,且呈波动走势,表明影响南京城市水资源承载力的正向指标还有上升空间,而负向指标亦有待进一步控制。

表5 南京城市水资源承载力2006-2010年综合评价结果

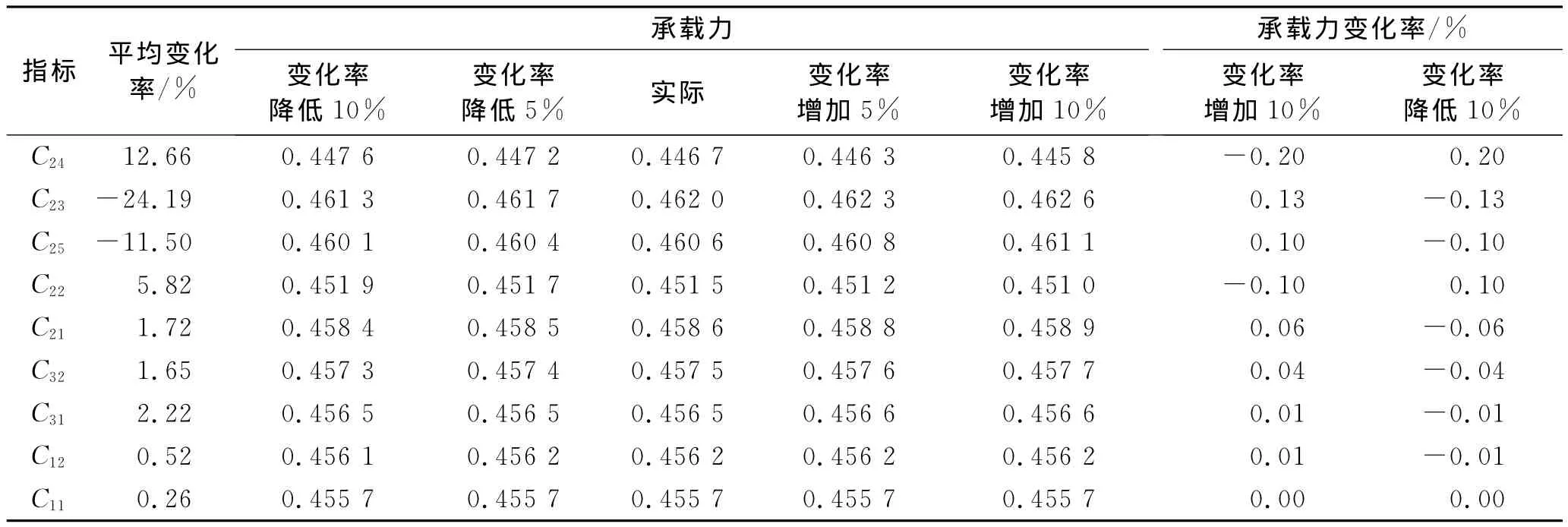

为进一步分析影响南京城市水资源承载力变化的关键因素,可以2006年为基准年,采用单因素敏感性分析法找出影响南京城市水资源承载力的主要敏感性指标。单因素敏感性分析是指在其他指标值保持不变的情况下,将某个特定指标的数值按一定比例进行变化,计算由此形成的水资源承载力水平,及其相对于实际承载力的变化情况[18]。由于城市水资源承载力各项指标的实际年际变化幅度相差较大,如南京市人均GDP的年际变化幅度多在10%以上,而污水处理率的年际变化仅在1%左右,因而,对所有指标设定相同的变化幅度是不合理的,可首先计算各指标年际变化的平均水平,如取其中位数,再对平均变化水平按-10%,-5%,5%和10%进行缩放,即通过小幅调整特定指标的变化幅度(速度),来考察它在2006年基础上的变化值和相应的水资源承载能力。

由表6可知,人均GDP、常住人口增长率、万元GDP用水量、城市人均日生活用水量的小幅变化将导致南京城市水资源承载力的显著变化,即为主要敏感性指标;同时,南京城市水资源承载力对人均水资源量和污水处理率的变化也有一定敏感性。其中,正向指标人均水资源量和污水处理率均呈总体上升走势,负向指标万元GDP耗水量呈显著单调递减态势,3者共同支撑起南京城市水资源承载力的总体上升走势;同时,负向指标城市人均日生活用水量和人均GDP却总体上呈明显上升走势,从而相应抑制了南京城市水资源承载力的持续增长;特别是2008年南京的偏干特征明显,人均水资源量显著下降,导致2008年的承载力大幅下降;而2010年,城市常住人口增长率逆势大幅上升,与其他主要负向影响因素一起,共同导致了当年承载力的明显回落。反映出水资源量并不是制约丰水型城市水资源承载力的最主要因素,而快速的社会、经济发展所带来的强用水需求压力,以及水资源的低利用效率,则会加剧丰水型城市水资源供给量与需求量之间的矛盾;同时,污水处理设施不完备和利用率低,则会加剧水环境恶化、制约水资源的循环利用潜力,从而造成城市的污染型和设施型缺水,降低水资源对城市社会和经济发展的支撑能力。

表6 南京城市水资源承载力敏感性分析结果

4 水资源承载力提升途径分析

4.1 提升途径情景分析

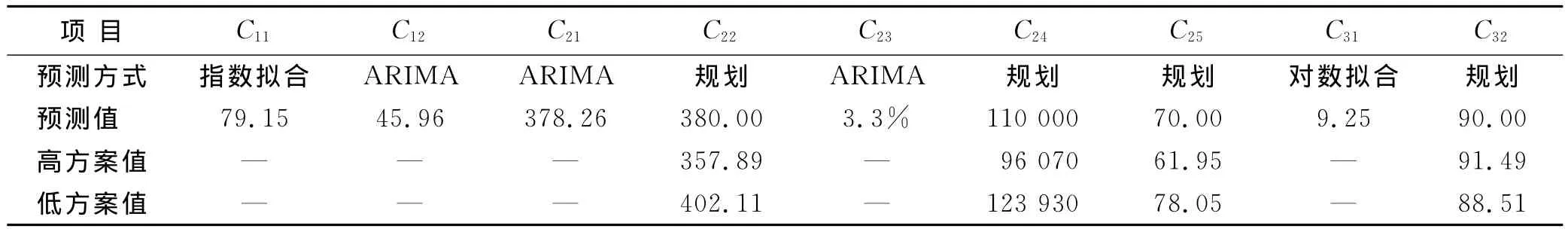

针对确定的主要敏感性指标,开展情景分析,对这些指标制定相应的调控对策,获得提升未来南京城市水资源承载力的最优途径。由于常住人口增长率和人均水资源量均难以由政策因素加以控制,因而本研究仅选择人均GDP、万元GDP用水量、人均日生活用水量和污水处理率这4个敏感性指标作为情景分析指标。

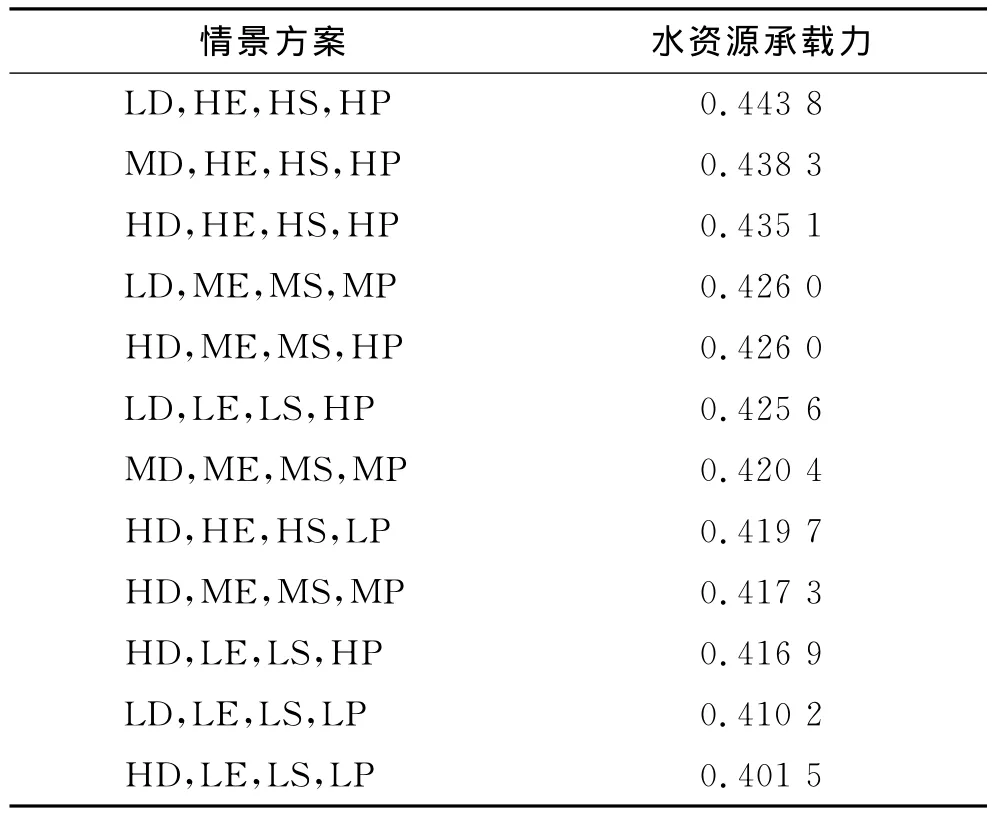

根据南京市“十二五”规划和南京节水型社会建设规划(2007年),设置4项敏感性指标2015年发展的中方案,在此基础上,对各指标的平均年际变化幅度(绝对值)分别增减10%,设置正向指标的高、低发展方案,并反向设置负向指标的高、低发展方案,其他指标采用2015年预测值(表7)。进而,制定了提升南京城市水资源承载力的12种可行的备选方案,分别对其进行综合分析,得出的水资源承载力水平按降序排列(表8)。其中,人均GDP代表经济增长规模,万元GDP用水量代表用水效率,城市人均日生活用水量代表用水节约水平,污水处理率代表污水处理水平。后3项指标可以统称为水资源的利用率指标。

表7 各项指标2015年预测值

表8 不同方案情景下的水资源承载力

根据表8可知,未来南京城市水资源承载力的最优提升方案为低增长、高效率、高节约、高处理率,而最差方案为高增长、低效率、低节约、低处理率。进一步考察4项指标的情景方案组合结果可知,高水资源利用率的情景方案均排在前列,而低水资源利用率的情景方案基本均居后位,表明提高水资源的利用率比控制经济的发展规模更有利于提高南京城市水资源的承载力,但在水资源利用率相同的情景下,低增长更有利于提高水资源承载力;对比3项水资源利用率指标可知,在高用水效率和高节约水平的情景下,南京城市水资源承载力高于高污水处理水平情景下的承载力,表明在提高南京城市水资源承载力方面,严格控制万元GDP用水量和城市人均日生活用水量比提高城市污水处理率更为有效,主要是因为南京的万元GDP用水量和城市人均日生活用水量两项指标还有较大的压缩空间,而南京的城市污水处理率水平已经较高,且提升难度较大。

4.2 水资源承载力提升建议

综上所述,提高生产、生活用水效率,节约宝贵水资源,辅以污水处理率的稳步提升,是丰水型城市稳定和提升水资源承载力的主要途径。具体措施包括:(1)对于所有丰水型城市,都应当加强用水效率和水资源节约水平的提高,从而在保证一定的社会经济发展速度和规模的前提下,控制用水总量,减少污水排放。(2)对于社会经济发展相对滞后的丰水型城市,还应着力完善污水处理设施建设、提高设备的有效利用率,以保护水环境、增加水资源的循环利用水平。(3)对于社会经济发达的丰水型城市,还可适当压缩石油石化、钢铁、火力发电等高用水行业的发展比重,大力发展节水型现代服务业,这样在近期内将通过减缓经济增长速度,缓解用水压力,从长远看,则可以构建起内涵式用水型的产业体系,提高经济增长质量,促进城市社会经济与水资源系统的协调发展。

5 结论

2006—2010年南京城市水资源承载力总体上呈增长态势,大致处于适载范围内,但承载力有限、波动明显。通过敏感性分析,确定影响其变化的关键因素为人均GDP、常住人口增长率、万元GDP用水量和城市人均日生活用水量,人均水资源量和污水处理率亦具有一定影响作用。进而,通过情景分析,考察了人均GDP、万元GDP用水量、人均日生活用水量和污水处理率4个敏感性指标的发展水平对南京城市水资源承载力的影响情况。在此基础上指出,提高生产、生活用水效率,节约宝贵水资源,辅以污水处理率的稳步提升,是丰水型城市稳定和提升水资源承载力的主要途径,并根据不同城市类型提出了相应的水资源承载力提升建议。

[1] 许有鹏.城市水资源与水环境[M].贵州 贵阳:贵州人民出版社,2003.

[2] 夏军,张永勇,王中根,等.城市化地区水资源承载力研究[J].水利学报,2006,37(12):1482-1488.

[3] 左其亭.城市水资源承载能力:理论·方法·应用[M].北京:化学工业出版社,2005.

[4] 段春青,刘昌明,陈晓楠,等.区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J].地理学报,2010,65(1):82-90.

[5] 施雅风,曲耀光.乌鲁木齐河流域水资源承载力及其合理利用[M].北京:科学出版社,1992.

[6] 崔凤军.城市水环境承载力及其实证研究[J].自然资源学报,1998,13(1):58.

[7] 阮本青,沈晋.区域水资源适度承载能力计算模型研究[J].土壤侵蚀与水土保持学报,1998,4(3):57-61.

[8] 孙鸿烈.中国资源科学百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,2000.

[9] 许有鹏.干旱区水资源承载能力综合评价研究:以新疆和田河流域为例[J].自然资源学报,1993,8(3):229-237.

[10] 惠泱河,蒋晓辉,黄强,等.水资源承载力评价指标体系研究[J].水土保持通报,2001,21(1):30-34.

[11] 滕朝霞,陈丽华,肖洋.城市水资源承载力多目标模型及其在济南市的应用[J].中国水土保持科学,2008,6(3):76-80.

[12] 韩俊丽,段文阁,李百岁.基于SD模型的干旱区城市水资源承载力模拟与预测:以包头市为例[J].干旱区资源与环境,2005,19(4):188-191.

[13] 赵军凯,李九发,戴志军,等.基于熵模型的城市水资源承载力研究:以开封市为例[J].自然资源学报,2009,24(11):1944-1951.

[14] 林占东,郑侃,刘正坤.城市水资源承载力综合评价的DEPPIM[J].中国农村水利水电,2008(12):59-62.

[15] Bao Chao,Fang Chuanglin.Water resources constraint force on urbanization in water deficient regions:A case study of the Hexi Corridor,arid area of NW China[J].Ecological Economics,2000,62(3/4):508-517.

[16] Rijsberman M A,Van de Ven F H M.Different approaches to assessment of design and management of sustainable urban water systems[J].Environmental Impact Assessment Review,2000,20(3):333-345.

[17] 朱茵,孟志勇.用层次分析法计算权重[J].北方交通大学学报,1999,23(5):119-122.

[18] 赵建华,高风彦.技术经济学[M].北京:科学出版社,2005.