Les Berges

——塞纳河河岸的城市舞美

(文/图)唐琦

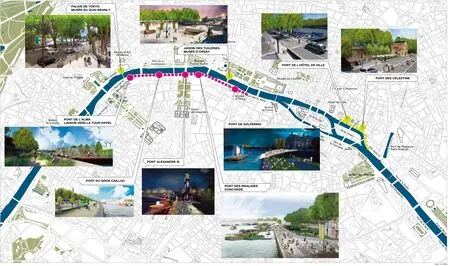

2010年4月 巴黎市政府和城市规划部门对于河岸改造的最初设想 ©APUR

方案的2013年最终实施的具体形态和2010年最初设想有很大的差异,但整体的概念是一致的。

Quai d'Orsay 改建之前是停车场,右侧的建筑物既是参观者如织的奥赛博物馆

Port du gros Caillou 平时是机动车道,周日向民众开放

儿童活动场 因为“可逆性”原则,整个项目不可以改变机动车道的原有路面,所以用二维的方式画出运动和游戏场地

浮岛上的吊床

所有来巴黎的人都必去艾弗尔铁塔,身在铁塔中,看的不是塔,而是从三百多米的云端鸟瞰到的整个巴黎。一位同是建筑从业者的朋友登上塔顶时感慨道:真的好“和谐”啊!——相当统一的灰色屋顶,白色调的墙面,城市的肌理清晰可见,连屋顶的烟囱都是可辨识的巴黎语汇。一座成熟的城市,就像是变奏曲,每一次变革,每一个元素都必须是主旋律下的新调调。中世纪至今巴黎每一次重大的城市变革,都遭受了市民的强烈的反对和批评,然后每一次又都神奇地消融在城市既有的脉络里,悄然建立起微妙的新秩序。

像巴黎这样的城市,欧洲人称之为“博物馆城”,城里到处都是历史文物,文化遗产,城市本身就是一座博物馆。这样的城市欧洲有很多,旧的都保护不及,新的就没办法入侵,所以重大的永久性新建项目屈指可数。然而城市在变化,时间流转,不可能没有问题。除了必要的,长期的修复和维护,就是临时性的干预和改造城市空间,以此来解决新出现的问题,回应市民新出现的需要,干预的效果不好还可以再退回去,不至于伤筋动骨——美是如此脆弱的平衡,一旦消失了,便是不可以再挽回的东西(重建毕竟是另一码事了)。

以上所有城市观念的总和,顺理成章的引发了“塞纳河岸改造工程”方案的提出。初衷来自于对问题的诊断,也来自于巴黎对于自身身份确认的敏感度。巴黎依塞纳河而建,18世纪以前,河岸主要承担水运码头的功能,慢慢随着工业革命的开展,水运的减少,绅士淑女们开始不时在河边散步社交。二十世纪六十年代起,为了适应现代城市的需要,河岸部分用作机动车道。

巴黎河岸有高低两层,因为车道,码头,停车场等等,你很难在近水的低岸连续走动,不得不上上下下。机动车道周日临时关闭,供市民活动。亲水许是人类的本能,巴黎人也喜欢在河岸散步,运动,天气好的时候,河边野餐相当惬意。巴黎是一座国际化程度相当高的城市,因着她奇妙的“浪漫迷人”的光环,在世界人民心目中久久地扮演着“别处”的重要角色,每年都吸引着多于城市人口数倍的游人,并且还在与日俱增。哪怕最阴霾的天气,奥赛博物馆前也会有至少300米的长队,而就在十米开外的河岸上,竟然是大片的停车场,多么遗憾!

整个方案由巴黎的城市规划院(Atelier parisien d'urbanisme)——一个主要由政府支持的独立组织来主持进行。该组织有两项基本任务,对巴黎市的硬件和软件做即时的调查和分析,(譬如人口,房价,交通网络、市政设施等等一切与城市相关的指标);以及对政府的城市规划政策提出建议,对城市改革的方向和方案提出参考意见。简言之,算是巴黎市政府在城市规划方面的智囊团。塞纳河河岸改造主要的负责人有两个,一位是城市规划工程师(Ingénieur urbain),从事塞纳河河岸研究和工作多年的Patricia PELLOUX;另一位创意者之一是“巴黎海岸”(Paris Plage)活动的创意者Jean-Christophe CHOBLET,一位不乏想象力的Scénographe urbain(字面翻译为“城市舞美师”,一种介于规划,建筑,装置和景观领域的设计师)。Paris Plage举办了十余年,每年迎接两百万人次。七八月份,巴黎市政府近前的河岸上,看得见棕榈树,太阳伞,日光浴的比基尼,堆城堡的小孩,就像在海滩一样;是非常有幽默感的移情。

巴黎海岸是一个临时性城市改造的范例,用简单的几样“道具”四两拨千金地点化场所,进而最终改变的人们对于场所的使用。2011年初,塞纳河改造方案有了基本的雏形,对陈旧的公路设施,部分荒弃的角落做了清理、修复和绿化等等基本的改造,然后围绕文化、休闲、运动和生态四项主题的,将具体的装置设施相对集中分别布置在连续的三条河岸上。奥赛博物馆前的阶梯看台,供马戏团、展会和演出使用的场地;儿童游乐园、各类运动场;水上花园,温室;与这些相关联的配套设施——新的水上巴士站、咖啡、小吃店、座椅、卫生间、残障人士坡道、急救站等等。

所有的这些项目都必须可逆,听起来仿佛轻而易举的事情,做起来却相当困难,在设计、操作上都增加了许多难度。塞纳河在巴黎市内的全线都被联合国教科文组织列为世界文化遗产,加之作为处在防洪区段的城市中心公共空间,本就繁琐而严格的城市规划法案,在这块区域就更加苛刻。比如,施工不能干预河道和河岸的交通,因而大多装置都进行了特殊的结构设计,预制然后现场安装,且不需要入地三尺,装卸时间都很短,最短的只有48小时;水域对于卫生、噪音和垃圾处理上非常严格,餐饮设施和施工场地都有降噪和可循环的环境保护措施;作为公共场所,必须保证残障人士的可进入性,等等。

每一个具体的项目由相关的政府部门主持设计,APUR来统筹协调所有的部门以把持整个项目的实现。这是一项琐细而繁杂的程序,因为几乎每一个具体的子项目都需要多个部门的合作——警察局、交通、卫生、体育、环境、绿化、文化保护部门、河岸所涉及的几个区政府、巴黎码头(独立的行政单位,归国家直接管辖)、甚至联合国教科文组织。除了项目参与者内部的沟通协调,方案最终的确立和实施,根据法律的规定,项目发展的每一步都必须进行民意调查 — 通过报纸、网站、研讨会、工作坊,或是在各个区政府和河岸现场设置展览,与民众交流,随后的调查结果如果少于一定数目,项目就无法实施。

像所有继往的城市改造一样,总是反对的声音更响亮,很多机动车驾驶者和右翼人士都激烈反对关闭机动车道的做法,公司老板们担心员工会因此迟到等等。交通确实是现代城市的命脉,再扎实的可行性调查都不能完全预料现实。所以这是将反对意见理解为“可逆性”的另一佐证——出于对未知现实的尊重,进而对自身行为的谨慎。

这个项目由巴黎左翼政党的市长提出和推动(公共空间平等地分享,严格地保证所有人的可进入性等等),原本预期在2012年推出,在2011 年底因遭到当时右翼政党的总理坚决地反对和阻挠而搁浅,项目最终在新的左翼国家政府上任之后,在2013年得以完工。项目按照法律法规的要求,经历了研究设计,民意调查,方案和施工的招标及具体实施等步骤,但同时也不免复杂而冗长,进而成本不菲。一个项目,折射出民主体制和法制社会的许多面。

虽经波折,但美梦终于在这2.3公里的河岸上成真。让人每每惊异于欧洲人对于公共空间的参与热忱,似乎只要提供给他们用起来不算坏的设施,他们就乐于去探索享用。城市就是一个剧院(巴黎可能尤其鲜明),新的剧目上演了,换了行头,演员们就自然而然入了戏。所以这些临时性改造在法语里可以称作Scénographie, 字典解释为舞台装置术,城市的舞美,是相当恰当的。譬如在方案设计的过程中,讨论的重点涉及改造后设施的维护和使用,使用者可能的需求,期待和行为方式。公共临时设施和装置出于自身临时性与参与性的考量,对于行为的考虑必须更加的具体,在这一点上的确非常接近剧场设计。