正负电性聚合物选择性控水技术

陈 渊

(中石化河南油田分公司,河南 南阳 473132)

引 言

河南油田东部老区稀油油田厚油层发育,非均质性严重,经过40 a持续高速注水开采,层内非均质性加剧,油田综合含水高达95.1%,70%以上剩余油主要富集在厚油层内夹层厚度在0.8 m以下的中低水淹层段。由于夹层薄和层内油、水交互存在,无法进行分层化学堵水[1-2],如果采取笼统化学堵水措施,在封堵强水淹层的同时,必然导致中、低水淹层同时污染堵死,达不到控水增油目的[3],由于缺乏有效控水措施,油田控水稳油形势日益严峻。如双河T410井,油井含水为98.3%,产液剖面显示,Ⅳ41:1 665.4~1 670.4 m弱水淹、Ⅳ42:1 670.8~1 675.2 m中水淹、Ⅳ42:1 675.4~1 678.4 m强水淹、Ⅳ42:1 679.0~1 684.2 m未水淹、Ⅳ42:1 685.4~1 686.8 m中水淹。该井Ⅳ41层内各小层夹层厚度最大为1.2 m,最小仅为0.2 m,对强水淹的Ⅳ42小层无法实施分层化学堵水,致使该井一直处于关停状态,中、低水淹层潜力得不到有效释放。为了解决上述技术难题,利用高分子聚合物在水相中伸展、在油相中卷缩以及能有效吸附在地层岩石表面成膜的特性,进行了正、负电性聚合物选择性控水技术研究,为河南油田特高含水开采期薄夹层层内控水和剩余油挖潜找寻到一条新的技术途径,对油田控水稳油具有重要意义。

1 正、负电性聚合物选择性控水机理

正、负电性聚合物相对分子质量大,亲水性强,分子链段中氢键多,静电引力和色散力强,其注入地层后优先进入含水饱和度高的高渗透层,并通过色散力、氢键和静电引力等多点吸附在高渗层岩石表面形成牢固的吸附膜[4]。交替注入正、负电性聚合物,通过正、负电性聚合物间相互吸附,形成具有亲水憎油特性的多层吸附膜[5],使油井水窜优势通道或高渗层的喉道变窄[6-8]。由于构成积累膜层的聚合物分子具有在水相中伸展、在油相中卷缩的特性,当水相通过时,多层吸附膜在水相中伸展,降低了水相流度,增加了水相通过的流动阻力。而油相通过时,多层吸附膜被挤压到喉道的孔壁上,致使油相流动阻力明显小于水相,进而实现高含水油井选择性控水效果。

2 实验方法

2.1 正、负电性聚合物吸附量检测方法

将一定质量浓度的正、负电性聚合物溶液分别与20~30目的砂粒按1∶5的固液比混合,置于具塞三角瓶中搅拌混匀后,置于70℃恒温水浴内持续振荡至吸附平衡,取出具塞三角瓶上层清液离心分离,按石油天然气行业标准SY/T5862-19935《驱油用丙烯酰胺类聚合物性能测定》方法,检测离心后溶液中残余聚合物的质量浓度和吸附量。

2.2 水相封堵率与油相封堵率的测定方法

将填砂管连接到填砂管物模实验装置,启动平流泵向填砂管中正向驱替氯化铵水溶液,泵压稳定后,每隔5 min测1次水相渗透率,至少测5次,取平均值作为填砂管堵前水相渗透率KW1。用煤油替代氯化铵水溶液,重复上述驱替过程测填砂管堵前油相渗透率Ko1。向上述测完油相渗透率的填砂管中反向驱替氯化铵水溶液,泵压稳定后,反向挤注正电性聚合物或负电性聚合物溶液,挤注完后上紧填砂管两端阀门,70℃水浴恒温吸附达到吸附平衡,重复上述Kw1和Ko1测定法,分别测定填砂管堵后水相渗透率KW2和油相渗透率Ko2。再计算堵后水相封堵率和油相封堵率。

3 室内优选及评价

3.1 正负电性聚合物质量浓度的优选

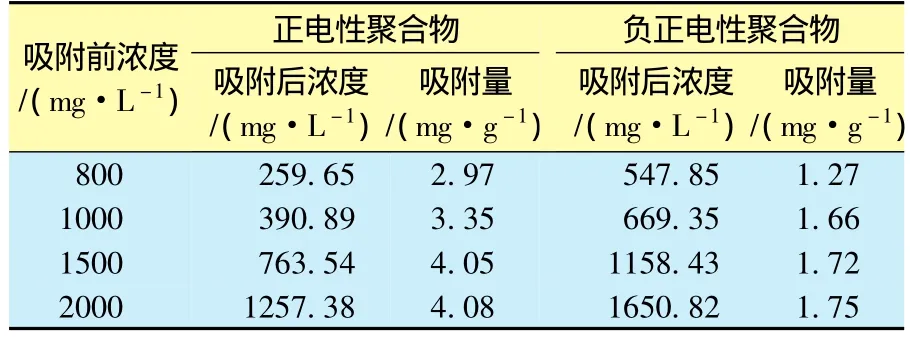

实验按正、负电性聚合物溶液的质量浓度分别为 800、1 000、1 500、2 000 mg·L-1进行,测定吸附平衡后溶液中残余聚合物质量浓度和吸附量[9],实验结果见表1。

表1 正负电性聚合物质量浓度优选实验数据

表1显示,随着正、负电性聚合物质量浓度的增加,正、负电性聚合物在石英砂表面的吸附量也随之增大,当浓度分别达到1 500、1 000 mg·L-1时,吸附量均趋于稳定。故正、负电性聚合物的最佳使用浓度分别为1 500、1 000 mg·L-1为宜。

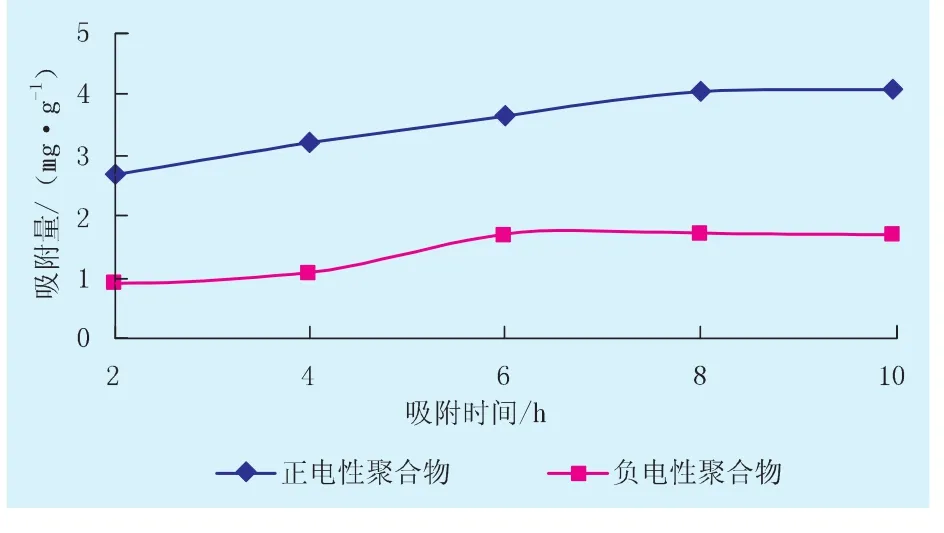

3.2 正负电性聚合物吸附平衡时间的测定

取正、负电性聚合物溶液的质量浓度分别为1 500、1 000 mg·L-1,70℃恒温水浴内持续振荡时间分别取2、4、6、8、10 h,测定吸附平衡后溶液中残余聚合物质量浓度和吸附量,实验结果见图1。由图1可知,随着持续振荡和吸附时间的增加,正、负电性聚合物在石英砂表面的吸附量均呈上升趋势,在振荡吸附6、8 h后吸附量不再发生明显变化,说明已经达到吸附平衡,故正、负电性聚合物吸附平衡时间分别为6、8 h。

图1 正负电性聚合物浓度吸附量与吸附时间关系

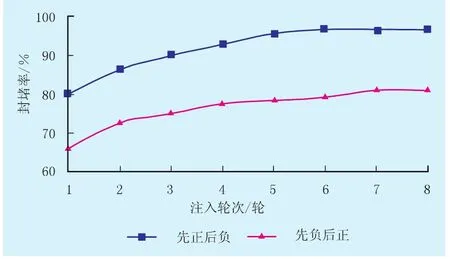

3.3 注入方式与注入轮次的优选

取一支Ø35 mm×1 000 mm的不锈钢填砂管,采用先正后负交替注入方式,先注入0.3倍孔隙体积的正电性聚合物,70℃恒温至吸附平衡后,注地层水至压力稳定,接着注入0.3倍孔隙体积的负电性聚合物,70℃恒温至吸附平衡后,再注地层水至压力稳定,按2.2方法测定第1轮次注入后填砂管的水相封堵率,重复上述实验过程,进行8轮次实验,并测定各轮次的水相封堵率,结果见图2。另取一支Ø35 mm×1 000 mm的不锈钢填砂管,采用先负后正交替注入方式,重复上述实验过程,结果见图2。图2显示,随着注入轮次的增加,先正后负交替注入方式和先负后正交替注入方式的水相封堵率均呈上升趋势,但在注入轮次相同时,先正后负交替注入方式封堵效果更好,原因是砂岩地层带负电性,正电性聚合物较负电性聚合物更容易吸附在岩石表面。在先正后负交替注入方式下注入5轮次后,填砂管水相封堵率已达95.8%,此后增加注入轮次封堵率增加趋势变缓。综上所述,现场选用先正后负交替注入正、负电性聚合物5轮次为宜。

图2 正负电性聚合物封堵率与注入轮次关系

3.4 正负电性聚合物选择性控水评价实验

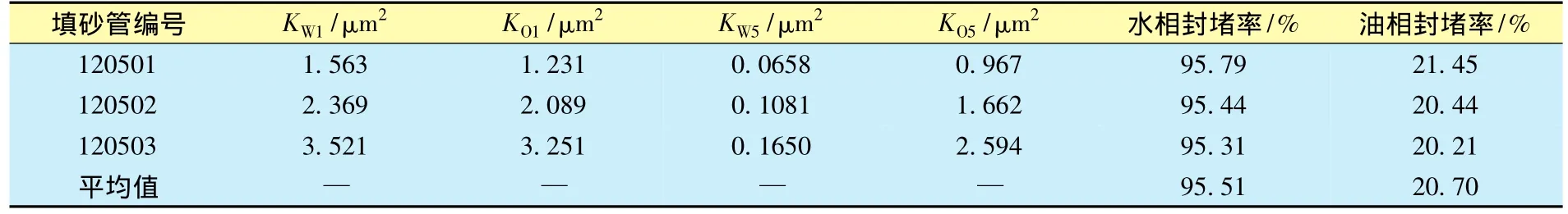

取一支Ø35 mm×1 000 mm的不锈钢填砂管,测定其堵前水相渗透率和堵前油相渗透率,然后采用先正后负交替注入方式,分别注入质量浓度为1 500、1 000 mg·L-1的正、负电性聚合物各0.3倍孔隙体积,达到吸附平衡后注入地层水至压力稳定,重复上述实验过程5轮次,分别测定堵后水相渗透率、油相渗透率及水相封堵率和油相封堵率,结果见表2。

表2 正负电性聚合物选择性控水实验数据

表2显示,交替注入正、负电性聚合物5轮次后,堵后水相封堵率均值高达95.51%,而油相封堵率均值仅为20.70%,砂管水相渗透率和油相渗透均有所降低,水相渗透率降低幅度明显大于油相,说明正、负电性聚合物具有良好的选择性控水性能。

4 现场试验

在河南油田开展正、负电性聚合物选择性控水现场试验11井次,措施井平均日产液量由堵前的83.5 m3/d降至47.6 m3/d,平均含水由99.3%降至91.6%,平均日产油由0.6 t/d升至3.7 t/d,增油、降水效果明显。通过现场试验,进一步证实正、负电性聚合物对厚油层层内水淹井段具有选择性封堵作用,为河南油田东部老区稀油油田特高含水开采期厚油层层内水淹井控水挖潜及薄夹层高含水井的控水稳油提供了新的技术支持。

4.1 典型井例及效果分析

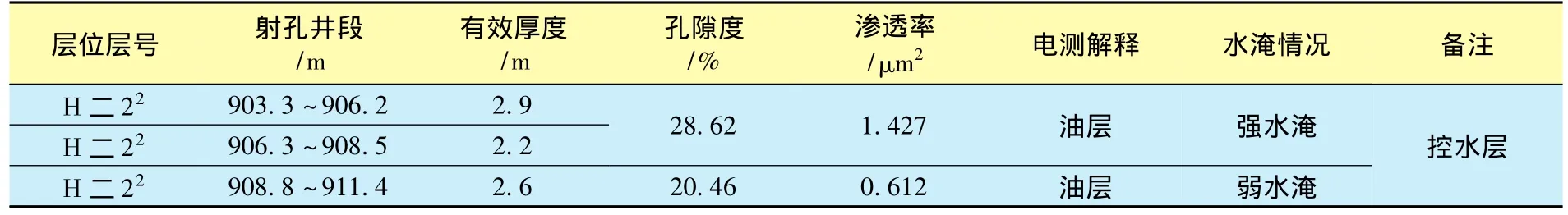

(1)注入水水淹高含水井——双浅9井。该井是双河油田南块核二段的一口采油井,射孔投产层为H二22层,油层厚度为7.7 m,投产初期日产油为11.5 t/d,日产水为36 m3/d,含水为75.8%,动液面为613 m,措施前日产油为1.6 t/d,日产水为114.7 m3/d,含水为98.5%,动液面为501 m。油层射孔数据及水淹情况见表3。

表3 双浅9井油层射孔数据及水淹情况

该井H二22层控制地质储量为4.65×104t,水淹前累计采油1.238×104t,采出程度较低。分析认为,该井高含水系注入水沿高渗层快速推进所致,强水淹层与弱水淹层有剩余油潜力可挖。为此,采用笼统注入正、负电性聚合物进行选择性控水试验,累计交替注入正、负电性聚合物控水剂1 728.9 m3,初始注入压力为6.5 MPa,最高注入压力为11.3 MPa,关井反应2 d后按原泵参数恢复生产,日产油由控水前的1.6 t/d上升至5.0 t/d,含水由98.5%下降至96.1%,阶段增油875.3 t,降水1 211.4 m3,控水增油效果明显。

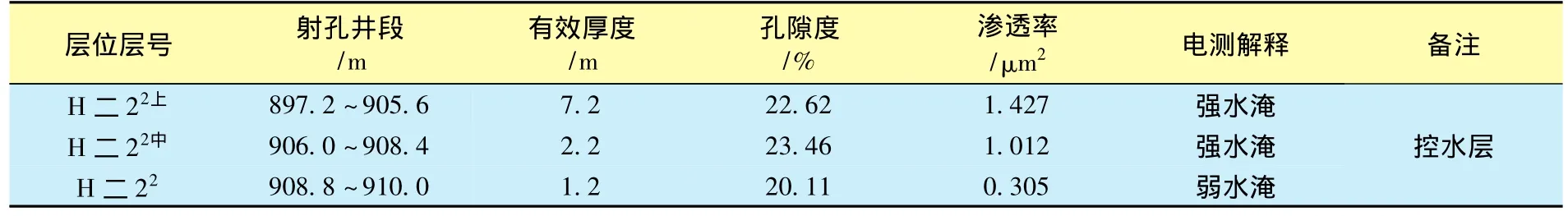

(2)边水水淹高含水井——双浅6井。该井是双河油田核二段的一口采油井,射孔投产层为H二22上、H二22中层,油层厚度为10 m,投产初期日产油为13 t/d,日产水为47 m3/d,含水为78%,动液面为686 m,措施前,H二22层上部强水淹,下部弱水淹,日产油为1.6 t/d,日产水为115.8 m3/d,含水为98.6%,油层射孔数据及水淹情况见表4。

表4 双浅6井油层射孔数据及水淹情况

该井H二22上、H二22中层控制石油地质储量为5.80 ×104t,水淹前累计采油 1.966 1 ×104t,采出程度较低。分析认为,该井高含水系边水沿高渗层快速推进所致,强水淹层与弱水淹层有剩余油潜力可挖,由于各小层间夹层仅为0.4 m,无法采取分层堵水措施。为此,采取笼统注入正、负电性聚合物进行选择性控水,在不动原井采油生产管柱的情况下,累计注入正、负电性聚合物选择性控水剂1 177 m3,堵后按原泵参数恢复生产,日产油由控水前的1.7 t/d上升至5.0 t/d,含水由98.5%下降至96.1%,累计增油为1 339.5 t,降水为8 621.2 m3,控水增油效果显著。

4.2 经济效益及应用前景分析

该技术现场应用11井次,累计投入原材料及各种施工费用75.1×104元,措施井阶段累计增油为5 290.1 t,降水为49 685.6 m3,新增利润626.2×104元,同时解决了高含水水淹井无法分层控水的技术难题,取得了较好的经济效益和社会效益。研究表明,油田进入特高含水开发后期,厚油层层内水淹井及薄夹层高含水井的中低水淹层段及水驱波及不到的部位是剩余油富集的主要区域,如河南油田东部老区稀油油田70%以上剩余油主要富集在厚油层内夹层厚度为0.8 m以下的中低水淹层段。由于夹层薄和层内油、水交互存在,该类井无法进行分层堵水,这部分剩余油难以有效动用。正、负电性聚合物选择性控水技术为上述井的控水挖潜提供了一套有效的技术方法,应用前景广阔。

5 结论

(1)正、负电性聚合物能在岩石表面吸附形成了多层吸附膜,这种多层吸附膜在水相中伸展,在油相中被压缩,具有亲水憎油特性。

(2)正、负电性聚合物在石英砂表面的吸附量与正、负电性聚合物的质量浓度成正比,按先正后负交替注入5轮次后,填砂管水相封堵率高达95.51%,而油相封堵率仅为20.70%,表明正、负电性聚合物具有良好的选择性控水性能。

(3)现场试验11井次,有效率100%,施工安全性好,措施成功率高,为河南油田特高含水开采期厚油层层内选择性控水和剩余油挖潜提供了新的技术方法。

[1]熊春明,唐孝芬.国外堵水调剖技术最新进展与发展趋势[J].石油勘探与开发,2007,34(1):83-85.

[2]殷艳玲,张贵才.化学堵水调剖剂综述[J].油气地质与采收率,2003,10(6):64-66.

[3]肖立新.低渗裂缝性高凝稠油油藏油井选择性堵水[J]. 特种油气藏,2012,19(2):126-129.

[4]熊启勇,陈国锦,韩晓强,等.部分水解聚合物在地层多孔介质吸附特性研究[J].新疆石油科技,2005,15(1):37-39.

[5]杜永波,杨昌华,杨卫东,等.柔性聚合物在多孔介质中的桥堵吸附作用分析[J].内蒙古石油化工,2002,28(2):234-235.

[6]王海英,李继勇,唐功勋,等.阴、阳离子聚合物交替注入用于注聚区封窜和调剖[J].山东科学,2003,16(2):45-48.

[7]姚同玉,常迎梅,李继山.阳离子凝胶选择性堵水机理[J]. 油气地质与采收率,2009,16(2):58-60.

[8]马青庄,温淑新,曲小东.新型稠油选择性堵水剂的研究与应用[J].油气地质与采收率,2002,9(2):74-75.

[9]董朝霞,吴肇亮.盐浓度对交联聚合物线团形态的影响[J]. 油田化学,2002,19(1):80-83.