番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤细菌群落结构的初步分析

杨尚东 赵久成 郭伊娟 吴 俊 龙明华

(1 广西大学农学院园艺系,广西南宁 530004;2 广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室,广西农业科学院,广西南宁 530007)

番茄青枯病是一种典型的土传病害,是由青枯雷尔氏菌(Ralstonia solanacearum)引起的细菌性维管束病害。国内外针对该病害的防治方法开展了大量的研究(Minuto et al.,2006;谭兆赞 等,2009),但至今仍未找到理想的防治措施。

生物防治是一项有望于预防和解决包括青枯病等土传病害的技术,但传统的生物防治技术将拮抗菌导入土壤后成功的例子很少。究其原因,就是因为接种的拮抗菌与土著微生物之间存在着激烈的竞争关系,拮抗菌进入土壤后,其生存竞争能力往往低于土著微生物而难以大量繁殖,从而难以发挥出应有的拮抗能力(郭坚华 等,1997)。已有的研究表明:当土壤微生物群落结构越丰富,物种越均匀,多样性越高时,对抗病原菌的综合能力越强(Nishiyama et al.,1999;陆合和张碧波,2009)。但番茄植株罹患青枯病是否与根际土壤微生物多样性下降有关还鲜见报道。

本试验采用聚合酶链式反应和变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)技术,在比较分析番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤理化性状、生物学特征的基础上(杨尚东 等,2013),进一步分析番茄青枯病罹病植株和健康植株根际微生物群落结构之间的差异,拟为预防和提高番茄青枯病生物防治技术的应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

供试番茄(Solanum lycopersicumL.)品种为中果型番茄品种0626。

2012年3月下旬在广西武鸣县太平镇文溪村番茄基地随机选取番茄健康植株和青枯病罹病植株各15株。青枯病病原菌及病株的鉴定与诊断由武鸣县植保站技术服务部完成。其中,罹病植株分别选取重度萎蔫(4片叶以上至全株枯萎)和轻度萎蔫(1~2片叶萎蔫)的病株。挖出整个根系,采用抖根分离法(云鹏 等,2010)取根系所粘土壤,即为根际土壤。

1.2 仪器设备

变性梯度凝胶电泳(DGGE)所用仪器为DCodeTM突变检测仪(Univertion Mutantion Detection System,Bio-Rad Pacific limited,USA)。凝胶成像仪和梯度PCR 仪均为美国Bio-Rad 生产。

1.3 测定项目

1.3.1 土壤基因组总DNA 的提取 参照Krsek 和Welingto(1999)的方法进行。

1.3.2 基因组总DNA 的纯化 采用生工生物工程(上海)股份有限公司的DNA 胶回收试剂盒 (Biospin gel extraction kit,Bioflux,产 品号:bsc02m1)对DNA 粗提取液进行纯化;并采用核酸蛋白测定仪(Eppendorf AG,德国)进行检测。纯化后样品于-20℃冰箱保存备用。

1.3.3 土壤细菌16S rDNA基因V3可变区的扩增

16S rDNA基因V3可变区的扩增以及PCR 反应分别参照Li 等(2008)和刘玮等(2010)的方法进行。其中,特异性引物对F338GC 和R518 的序列分别为5′-CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGG CGGGGGCACGGGGGGACTCCTACGGGAGGCAGC AG-3′和5′-ATTACCGCGGCTGCTGG-3′,扩增产物片段长约230 bp;50 μL PCR 反应体系:10×PCR buffer(加 MgCl2)5.0 μL,dNTPs(10 mmol·L-1)1.0 μL,上游引物(10 μmol·L-1)1.0 μL,下游引物(10 μmol·L-1)1.0 μL,TaqDNA 聚合酶(5 U·μL-1)0.5 μL,模 板DNA(50 ng·μL-1)1.0 μL,最后用ddH2O 补齐50 μL。PCR 反应按照van Hannen 等(1999)的方法进行,PCR 产物用1.5%(m/V)琼脂糖凝胶电泳检测。

1.3.4 PCR 反应产物的变性梯度 凝胶电泳分析采用DCodeTM基因突变检测系统对扩增得到的PCR产物进行变性梯度凝胶电泳分析。其中,变性胶的制备参照Sambrook 等(2002)的方法进行;待胶完全凝固后,将胶板放入装有1×TAE 电泳缓冲液的装置中,在每个加样孔中加入含有3∶1 的6×溴酚蓝二甲苯氰溶液的PCR 样品20~30 μL。电泳及染色参照Yu 和Morrison(2004)的方法进行。

1.4 数据处理

细菌群落结构的丰富度(Richness,S)测定采用数条带的方法,多样性指数(Shannon-Wiener index,H)和均匀度(Evenness,EH)的计算方法采用罗海峰等(2004)的方法。聚类分析和相似性系数分析采用Quantity one 软件。

式中,Ni表示某一泳道中某一条带的OD值,N是某一泳道中所有条带OD值的总和,pi是某个土壤样品中单一条带的强度在该样品所有条带总强度中所占的比率;S是某个土壤样品中所有条带数目的总和。

2 结果与分析

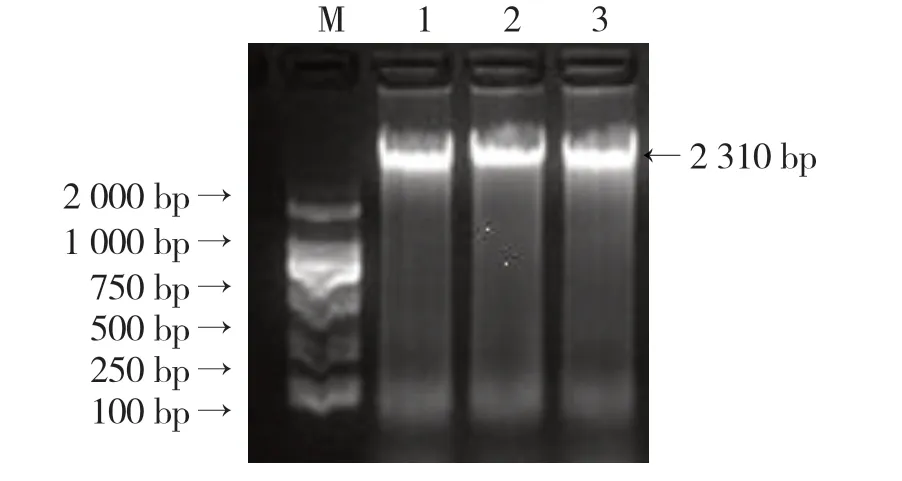

2.1 根际土壤细菌总DNA 的提取及PCR 扩增

分别从番茄健康植株和青枯病罹病植株根际土壤中提取总DNA,取4 μL DNA 样品,用1%琼脂糖凝胶电泳检测。从图1可以看出,提取的总DNA亮度较好,而且无明显拖带现象,大小均为2 310 bp 左右。另外,在核酸蛋白测定仪上测定OD260和OD280的值,OD260/OD280值介于1.8~2.0 之间,说明所得到的总DNA 质量符合试验要求(徐晓宇 等,2005)。

图1 番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤总DNA电泳图谱

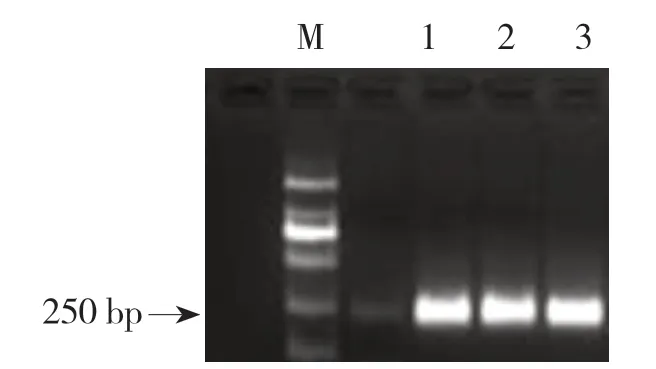

如图2所示,番茄健康植株和青枯病罹病植株根际土壤细菌16S rDNA 经PCR 扩增后的DNA片段长度为250 bp 左右,特异性好、无杂带,与理论值(230 bp)相符。说明该PCR 程序适用于16S rDNA 的扩增,并且能够得到较好的产物。

图2 番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤细菌16S rDNA基因V3可变区PCR 扩增图谱

2.2 根际土壤细菌DNA 的PCR-DGGE 分析

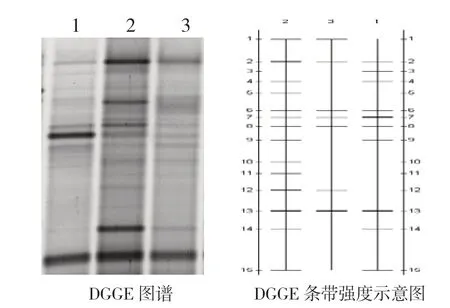

应用DGGE 技术分离16S rDNA基因V3片段PCR 产物,可分离到数目不等、位置各异的电泳条带(图3)。根据DGGE 能分离长度相同而序列不同DNA 的原理,每一个条带大致与群落中的一个优势菌群或操作分类单元(operational taxonomic unit,OTU)相对应,条带数越多,说明生物多样性越丰富;条带染色后的荧光强度越亮,表示该种属的数目越多。从而反映土壤中的微生物种类和数量(Krsek & Welington,1999)。

采用凝胶成像分析系统对DGGE 图谱进行分析,结果表明(图3):与番茄健康植株相比,青枯病罹病植株根际土壤DGGE 图谱中条带的位置和数目均存在较大的差异;同时,轻度萎蔫和重度萎蔫的番茄青枯病罹病植株根际土壤的DGGE 条带数目和位置亦存在较大差异。

从图3还可以看出,番茄青枯病罹病植株与健康植株根际土壤细菌DGGE 图谱的条带数量大小顺序为:健康植株(S为14)>青枯病罹病植株(轻度萎蔫)(S为10)>青枯病罹病植株(重度萎蔫)(S为7),表明番茄植株根际土壤细菌丰度以健康植株为最大,并随着青枯病罹患程度的加重而降低,这可能与番茄植株罹患青枯病后根际土壤的理化性状及生物学特性均随着感病程度的加剧而下降有关。另一方面,DGGE 图谱中各泳道的条带粗细不一,对应其在DGGE 胶上的密度大小不同,密度大,则条带比较粗黑;密度小,则条带比较细。其中1、2、4、6、7、8、9、12、13、14、15号条带是健康植株和罹病植株根际土壤共有的条带,而5、10、11号条带是健康植株根际土壤的特有条带(图3)。

图3 番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤细菌的DGGE 图谱和DGGE 条带强度示意图

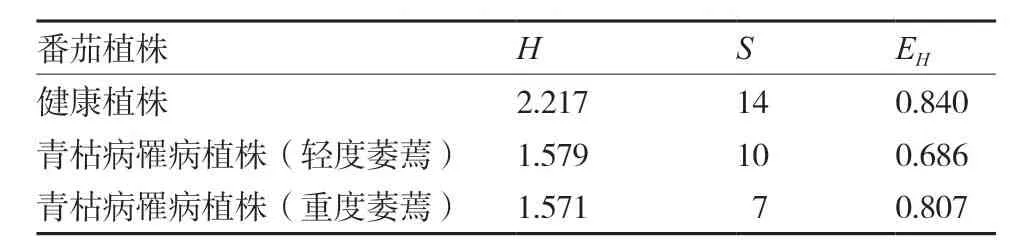

根据细菌16S rDNA 的PCR-DGGE 图谱中条带的位置和亮度的数值化结果计算细菌群落结构指标Shannon-Wiener 指数。薛冬等(2007)的研究表明:Shannon-Wiener 指数越大,表明细菌群落多样性越高。分析番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤细菌的多样性指数,结果表明(表1):番茄根际土壤细菌丰度及多样性指数的大小顺序为:健康植株>青枯病罹病植株(轻度萎蔫)>青枯病罹病植株(重度萎蔫)。表明番茄植株罹患青枯病并出现萎蔫症状后,根际土壤细菌丰度和多样性指数下降,并随着萎蔫程度的加剧丰度和多样性指数下降更为明显。

均匀度是表示物种在环境中的分布状况,各物种数目越接近,均匀度数值越高(吴展才 等,2005)。从表1可以看出,番茄植株罹患青枯病后亦导致了根际土壤细菌均匀度的降低,但随着萎蔫程度的加剧均匀度呈现回升的趋势。表明番茄植株罹患青枯病后,导致部分种属细菌数量变多,部分种属细菌数量变少。

表1 番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤细菌种群多样性指数、丰度和均匀度

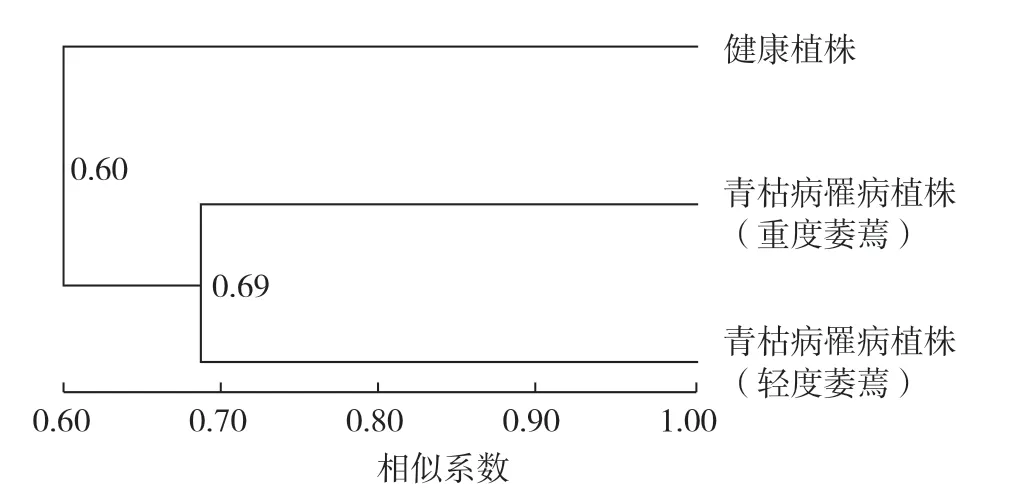

对所得DGGE 图像采用非加权平均法(UPGMA)进行聚类分析。结果表明(图4):番茄根际土壤细菌基本上分为两大簇群,其中青枯病罹病植株分为一大簇群,健康植株分为另一大簇群。表明番茄植株罹患青枯病后明显改变了根际土壤细菌的群落多样性。

图4 番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤细菌16S rDNA 的聚类分析结果

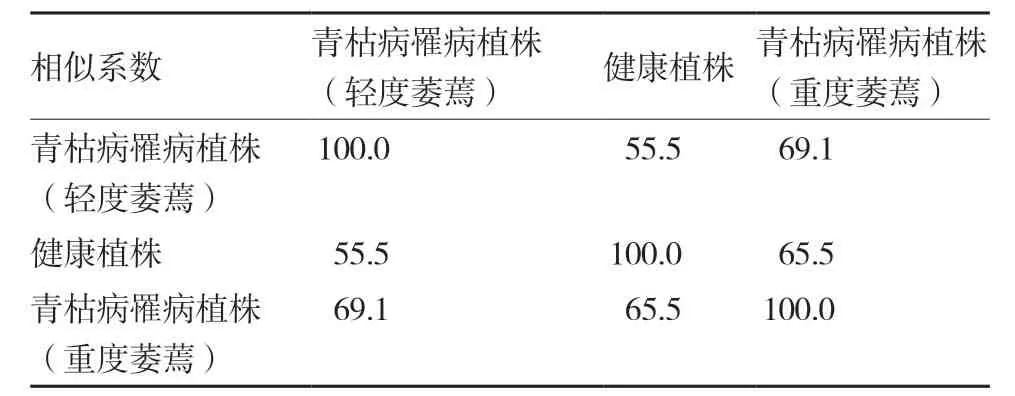

对番茄青枯病罹病植株与健康植株根际土壤细菌群落结构进行相似性分析。结果显示(表2),番茄青枯病罹病植株中轻度萎蔫植株、重度萎蔫植株与健康植株之间根际土壤细菌群落结构的相似性系数分别为55.5%和65.5%,而轻度萎蔫植株与重度萎蔫植株根际土壤细菌群落结构相似性系数为69.1%。表明番茄植株罹患青枯病后导致根际土壤细菌群落发生显著变化。

表2 番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤细菌群落的相似性系数

3 结论与讨论

土壤微生物是土壤生态系统变化的敏感指标之一,其活性和群落结构变化能反映出土壤生态系统的质量和健康状况(钟文辉和蔡祖聪,2004)。传统研究土壤微生物群落结构变化的方法多采用培养法,但由于土壤中只有极小部分微生物是可培养的(Amann et al.,1995),因此采用传统方法所获得的土壤微生物群落结构信息是极其有限的。自从Muyzer 等(1993)首次将PCR-DGGE 技术应用于微生物生态学研究以来,近年来已有很多学者将其作为研究微生物群落结构动态变化的分子工具之一(Girvan et al.,2004;秦华 等,2010;顾美英 等,2012)。例如:张鹏等(2013)采用实时荧光定量RT-PCR、PCR-DGGE 技术研究生物有机肥对连作番茄根际土壤微生物区系及茄科雷尔氏菌的影响,结果表明施用生物有机肥提高了番茄和辣椒根际土壤微生物的多样性指数、丰度和均匀度,其减轻青枯病为害的原因与调控根际土壤微生物的组成有关。此外,朱红惠等(2003)研究发现,青枯病抗性不同的番茄品种根际拮抗菌存在差异,从抗病品种根际土壤中获得的拮抗菌较多。张海利等 (2008)的研究亦指出,番茄青枯病发病严重的品种,其植株根际的拮抗菌群落多样性低且拮抗能力较弱,轻微发病品种和未发病品种植株根际中筛选到的拮抗菌株数较多且拮抗能力较强。

本试验采用PCR-DGGE 技术比较分析了番茄青枯病罹病植株和健康植株根际细菌群落结构的变化,同样发现健康植株根际土壤细菌DGGE 图谱的条带数量(丰度)不仅明显高于青枯病罹病植株,而且条带独立且亮度高于后者。这一结果与朱红惠等(2003)和张海利等(2008)的研究结果相似,说明番茄罹病植株根际土壤细菌多样性指数、丰度和均匀度下降或许就是导致植株出现青枯病为害症状的重要原因,而具有较高多样性指数、丰度和均匀度的根际土壤可能也是健康植株尚未出现青枯病为害症状的重要原因之一。

顾美英,徐万里,茆军,张志东,唐光木,葛春辉.2012.新疆绿洲农田不同连作年限棉花根际土壤微生物群落多样性.生态学报,32(10):3031-3040.

郭坚华,孙平华,吴云波,方中达.1997.植物细菌性青枯病的生物防治机制和途径.中国生物防治,13(1):42-46.

刘玮,张嘉超,邓光华.2010.不同栽培时间三叶赤楠根际微生物多样性及其PCR-DGGE 分析.植物研究,30(5):582-587.

陆合,张碧波.2009.有机肥防治生姜青枯病及其RAPD 分析.微生物学杂志,29(1):74-78.

罗海峰,齐鸿雁,张洪勋.2004.乙草胺对农田细菌多样性的影 响.微生物学报,44(4):519-522.

秦华,李国栋,叶正钱,徐秋芳,曹志洪.2010.集约种植雷竹林土壤细菌群落结构的演变及其影响因素.应用生态学报,21(10):2645-2651.

谭兆赞,徐广美,刘可星,廖宗文.2009.不同堆肥对番茄青枯病的防病效果及土壤微生物群落功能多样性的影响.华南农业大学学报,30(2):10-14.

吴展才,余旭胜,徐源泰.2005.采用分子生物学技术分析不同施肥土壤中细菌多样性.中国农业科学,38(12):2474-2480.

徐晓宇,闵航,刘和,王远鹏.2005.土壤微生物总DNA 提取方法的比较.农业生物技术学报,13(3):377-381.

薛冬,姚槐应,黄昌勇.2007.茶园土壤微生物群落基因多样性.应用生态学报,18(4):843-847.

杨尚东,吴俊,赵久成,郭伊娟,龙明华.2013.番茄青枯病罹病植株和健康植株根际土壤理化性状及生物学特性的比较.中国蔬菜,(22):64-69.

云鹏,高翔,陈磊,卢昌艾,张金涛,刘荣乐,汪洪,刘国林.2010.冬小麦—夏玉米轮作体系中不同施氮水平对玉米生长及其根际土壤氮的影响.植物营养与肥料学报,16(3):567-574.

张海利,陈永兵,徐坚.2008.番茄青枯病生物防治研究进展.农业科技通讯,(8):98-101.

张鹏,韦中,朱震,高雪莲,邓开英,冉炜,沈其荣.2013.生物有机肥对连作番茄和辣椒根际土壤微生物区系及茄科雷尔氏菌的影响.南京农业大学学报,36(4):77-82.

钟文辉,蔡祖聪.2004.土壤管理措施及环境因素对土壤微生物多样性影响研究进展.生物多样性,12(4):456-465.

朱红惠,姚青,李浩华.2003.青枯病抗性不同的番茄品种根际拮抗菌拮抗能力差异研究.微生物学杂志,23(4):4-7.

Amann R I,Ludwig W,Schleifer K H.1995.Phylogenetic identification and in situ delection of individual microbial cells without cultivation.Microbiological Review,59:143-169.

Girvan M S,Bullimore J,Ball A S,Pretty J N,Osborn A M.2004.Responses of active bacterial and fungal communities in soils under winter wheat to different fertilizer and pesticide regimens.Applied and Environmental Microbiology,70(5):2692-2701.

Krsek M,Welington E M H.1999.Comparison of different methods for the isolation and purification of total community DNA from soil.Micrbiol Methods,39:1-16.

Li A J,Yang S F,Li X Y,Gu J D.2008.Microbial population dynamics during aerobic sludge granulation at different organic loading rates.Water Research,42(13):3552-3560.

Minuto A,Spadaro D,Garibaldi A,Gullino M L.2006.Control of soilborne pathogens of tomato using a commercial formulation ofStreptomyces griseoviridisand solarization.Crop Protection,25:468-475.

Muyzer G,Wall E C D,Uitterlinden A G.1993.Profiling of complex microbial population by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain reaction amplified genes coding for 16S rDNA.Appl Environ Microbiol,59(3):695-700.

Nishiyama M,Yoshitaka S,Suzuki S.1999.Suppression of growth ofRalstonia solancearum,tomato bacterial wilt agent,on/in tomato seedling cultivated in a suppressive soil.Soil Sci Plant Nutr,45 (1):79-87.

Sambrook J,Fritsch E F,Maniatis T.2002.Molecular cloning:a laboratory manual.3rd.Beijing:Science Press.

Yu Z,Morrison M.2004.Comparison of different hypervariabl regions of ITS genes for use in fingerprint of microbial communities by PCRDenaturing gradient gel electrophoresis.Appl Environ Microbiol,70(4):4800-4806.

van Hannen E J,Zwart G,van Agterveld M P,Gons H J,Ebert J,Laanbroek H J.1999.Changes in bacterial and ewukaryotic community structure after mass lysis of filamentous cyanobacteria associated with virus.Appl Environ Microbiol,65:795-801.