明代辽东都司盐场百户所的地理分布

张士尊

(鞍山师范学院 社会发展学院,辽宁 鞍山 114007)

盐是人类生存不 可或缺 的 东西, 也 是国家 的重要战略资源,为保证辽东军民所需和边疆稳固,从明朝初年开始,辽东都司二十五卫,各自抽调军丁 在 沿 海 设 置 百 户 所, 专 门 从 事 海 盐 生 产 活 动。但是,由于文献记载过于简略,以及海岸滩涂的变化,有关盐场的具体位置,多有模糊。 本文根据文献记载,并结合田野调查资料,对二十五卫盐场一一加以考证,以求尽量接近历史实际。

一、历史文献中有关“ 辽东盐” 生产的简略记载

辽东南部面临太平洋,有长达数千里的海岸线,制盐的条件得天独厚,故历朝历代,“ 辽东盐”生产旺盛,行销各地,与浙盐、淮盐、长芦盐等齐名。 辽东沿海产盐区域大致可以分为两个部分:一是黄海沿岸,一是渤海沿岸。 较早记载辽东盛产海盐的古代文献是春秋时期的《 管子》,其“ 地数篇”中有“齐有渠展之盐,燕有辽东之煮”,意思是说齐国的“渠展”与燕国的“辽东”都盛产海盐。《战国策·燕策》 中曾提到上谷、辽东“ 有鱼、盐、枣、栗之饶”。 《周礼》 “ 夏官” 中也说到东北幽州“其利鱼盐”。 西汉政府推行盐铁官营,在辽东平郭县(盖州附近)设置盐官,垄断盐业的生产和销售。 辽朝把辽东海盐产地分两部分进行管理:一部分隶属东京道,一部分隶属中京道,“ 各置计司以领之”。 金朝承袭辽朝制度,仍把产地分为两部分进行管理,分别设置辽东和北京( 原辽朝中京)两盐使司,盖州、复州一带盐场隶属辽东盐司,锦州、瑞州(绥中前卫) 一带盐场隶属北京盐司。 元朝把产地分为三部分进行管理,其盐务分别隶属辽阳、广宁、大宁(金朝北京) 各路监管,不设专职盐官[1]。

明朝建立以后,特别重视盐政,不仅设置了较为完备的盐务管理机构,而且为解决边疆军食短缺等问题,建立起行之有效的“ 中盐” 制度。 洪武初年, 全 国 盐 政 归 中 书 省 管 理, 洪 武 十 三 年(1380) 废 中 书 省, 盐 政 统 归 户 部。 宣 德 十 年(1435),户部设十三清吏司,明确规定:山东清吏司兼管辽东都司及全国盐政,也就是说,不管此后辽东境内的盐政归盐课提举司还是归辽东都司,中央管理层面都由户部山东清吏司负责。

洪武初年,为管理各地盐政,明朝政府先后在各产盐地设置管理机构,其中包括六个都转运使司,七个盐课提举司,除 此 之 外,还 专 门设置了“辽东煎盐提举司”,负责具体管理辽东盐政事务。 提举司设正七品司提举、正八品同提举、正九品副提举等官员,其职掌与都转运司相同[2]。 永乐时期,朝廷调整辽东盐政,规定“ 辽东盐场不设官,军余煎办,召商易粟以给军。 凡大引四百斤,小引二百斤[2]。”明英宗正统六年(1441)八月,朝廷决定,“ 革除辽海煎盐提举司,岁办盐课令辽东都司带管[3]。” 这里提到的“ 辽海煎盐提举司”与此前的 “ 辽 东 煎 盐 提 举 司” 应 是 同 一 个 机 构。很明显,此前辽 东 盐 政由朝廷专设机构 “ 辽东 煎盐提举司” 管理,正统六年(1441) 八月,这个机构裁撤,朝廷才把具体管理权下放给辽东都司。

辽东都司管理本地盐政 40 多年后,在明宪宗成化二十一年(1485 ) 二月,辽东巡抚 马 文升“ 应诏言事” ,向朝廷提出十条具体建议。 关于盐政,马文升写道:“ 洪武间,每卫遣一百户军隶山东运司煎盐以供各卫,后以辽东盐贱,多不往支,常为典守者所私,今宜移文各卫盐场,以成化二十年所煎者易粮入本卫预备仓,计可得粮十数万。 此外更为区画, 数年非惟可足原数,尤可以为 凶 荒之备[4]。” 从马文升的奏疏中我们得知:洪武年间辽东盐政曾归属山东转运司管理,生产的食盐主要供应各卫军民食用,但由于食盐价格较低,前往支取者少,给管理者中饱带来便利,故马文升建议,以粮食易换成化二十年(1484 ) 所煎之盐,以解决各卫粮储不足的困难。

武宗正德三年(1508) 七月,即马文升“ 应诏言事” 二十余年后,辽东巡抚刘瓛上奏朝廷:“ 辽东地方山海隔阻,舟楫不通,原无民运,止有田粮,每年所入止足岁用三分之一,今仓库空虚,军士缺食。查得所属二十五卫,卫有盐场,每年例该煎盐三百八十五万六千四百三十斤给军食用,但盐场去卫颇远,运送甚难,欲自正德四年为始,每年盐课通收在场,召商中买,所得价银,俱听管粮郎中召商籴买粮料,以备官军月廪。 如此则边储有助,而盐课不致虚费。” 朝廷同意了他的建议[5]。 这段奏疏告诉我们,此时辽东每年煎盐定额是 3 856 430 斤,自正德四年(1509) 开始“ 召商中买” ,再用所得银钱购买粮料,供应各卫所需,从而把辽东盐纳入到“ 中盐实边” 的体系之中, 区 别 只是管理权还掌 握在 辽东都司手中。

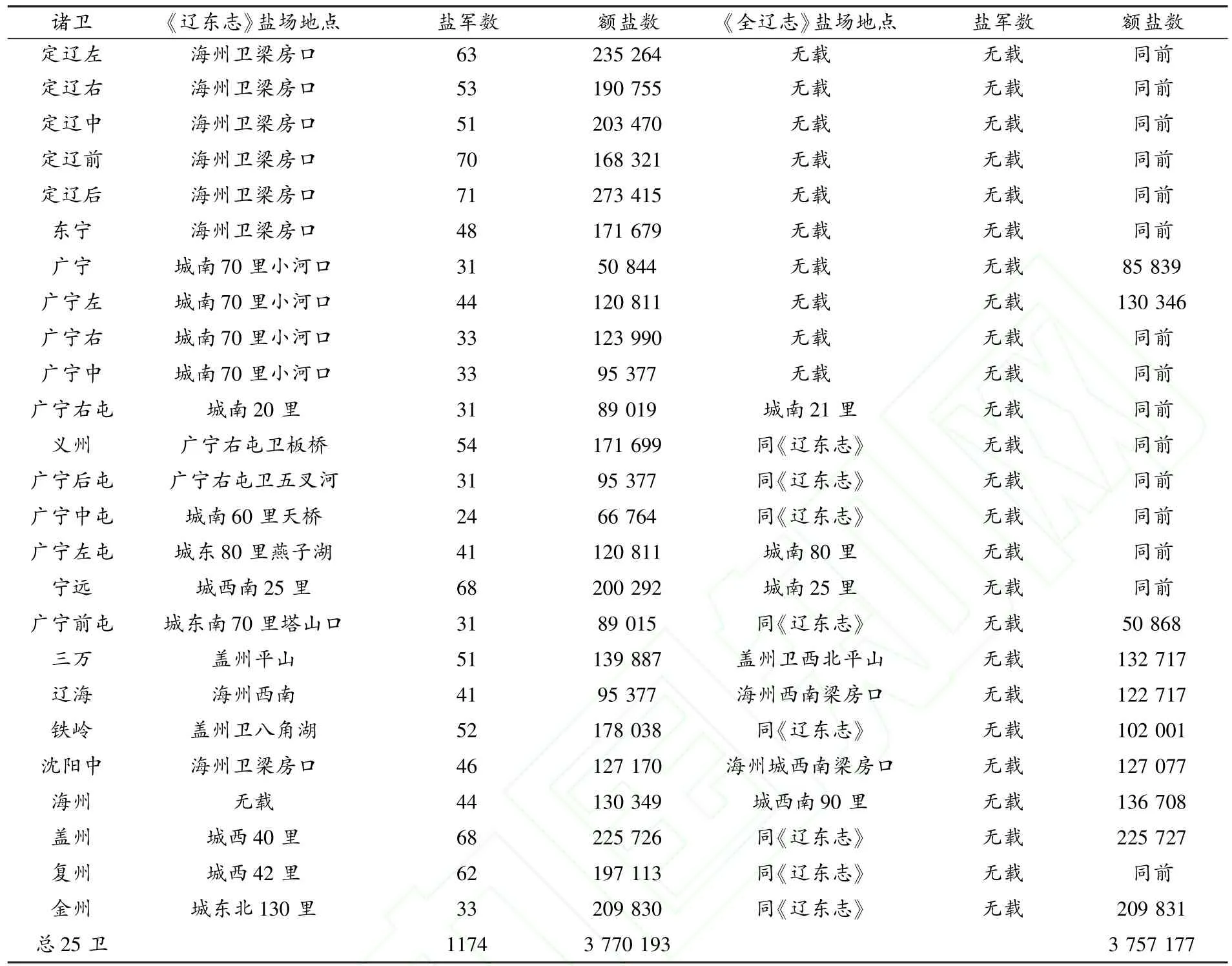

就盐政归辽东地方管理,盐利归辽东军民享用这点而言,正统以后没有大的变化。 宣德年间,辽东都司二十五卫的结构最后稳定下来,按照惯例,每卫拨出一个百户所到沿海设置盐场,从事煎煮海盐的生产活动。 《 辽东志》 ( 辽海丛书本) 增修于嘉靖十六年(1537) ,《 全辽志》 ( 辽海丛书本)修于嘉靖 44 年(1565) ,后经增补,其所反映的是嘉靖末年到万历初年的情况。 如果把两个版本加以比较,我们就会发现,不同历史时期,辽东都司海盐生产有些差异。

首先是各盐场百户所的人员:明朝初年,各盐场百户所的编制都是百户。 宁远卫是辽东都司最后一个设置的卫,与此相关,其盐场和铁场百户所也是最后设 置 的。 据 《 明 实 录》 记 载: 宣 德 七 年(1432)二月,北京兵部奏请:“ 辽东宁远卫左千户所,以一百户官军煎盐给军食,右千户所以一百户官军炒铁供军器,请铸印颁给。” 宣德皇帝同意兵部的 意见[6]。 我 们 查 阅 《 辽东 志》 中 的 相 关 记载,发现百余年后,各卫盐军的人数少了很多。 其中,人数最多的当属定辽后卫,共有盐军 71 人,最少的是广宁中屯卫,只有 24 人。 二十五卫平均,每个盐场百户所还不到 47 人,与明初相比,还不到当时盐场百户所盐丁的一半。 导致这种现象的原因主要是盐军多出自流放边疆的恩军,社会地位很低,逃亡较多。 英宗正统年间,刑部主事杨祖曾奏请:“近日事例,官吏人等犯枉法赃者发北方边卫充军。 臣按古者民二十而兵,六十而免,盖取其年力少壮也。 边卫军士,昼夜守御,不拘寒暑,今以老疾充军,不堪操守,虚縻粮廪, 有名无实。臣请今后发遣充军,遇有年及六十而有疾病者,止发终身摆站、煎盐、炒铁,则行伍得人,而粮不虚费,囚犯被役而罪无幸免矣。” 没有得到朝廷的批准[3]。 杨祖出于提高军队战斗力的考虑,建议要把年老体弱者的贪赃者发配边卫,充当驿卒、煎盐、炒铁,可见当时充当这类杂役者多为恩军。 由于边疆条件艰苦,逃亡是常见现象。 在辽东煎盐的,除那些流放辽东的恩军外,还有帮丁。 查明代辽东残档,有份万历五年(1577) 到九年(1581) 的辽东各卫余丁舍丁纳银名册,其中提到盐丁总计35 人,每人有帮丁 2~3 人,总共有帮丁 80 余人。从姓名来看,盐丁与帮丁基本同姓,可能非兄弟既子侄[7] 。

其次是各卫额盐数量也有差异。 从总量上看,正德三年(1508),每年额盐 3 856 430 斤;嘉靖十六年(1537) ,每年额盐 3 770 193 斤;嘉靖末年到万历初年,每年额盐 3 757 177 斤。 看上面的数字,从嘉靖十六年(1537) 到正德三年(1508) ,在近 30 年的时间里,辽东每年额盐总数减少了86 237 斤;从嘉靖十六年(1537) 到嘉靖四十四年(1565),也有近 30 年的时间,辽东每年额盐总数减少了 13 016 斤。 看来总体趋势是在下降,但下降的速度已经放缓。 与额盐总数减少的趋势相比,各卫额盐却有升有降。 据统计,升的总计有 6卫,增幅最大的是广宁卫,近 30 年,增长 34 995斤。 降的总计有 4 卫,降幅最大的是广宁前屯卫,近 30 年,减少 38 147 斤。 其余 15 卫额盐没有变化。 这说明,随着时间的推移,尽管各卫额盐有些调整,但整体上还是趋于平稳的。

既然各卫额盐有所变化,那么,每卫的额盐数究竟是由什么决定的呢? 首先我们要弄清额盐与盐丁之间的关系。 现存的明代残档中有份“ □□卫报送的所管墩台钱粮官员军士清册” ,此清册形成于嘉靖四十一年(1562) 四月,据这份档案记载:“ 盐军赵仪等三十名,每名日办盐八斤一十三两三钱……盐三千一百七十九斤四两,共额盐九万五千三百七十七斤八两。 原额秋青马草一十万三千三十一束[7]。” “ □□ 卫” 具体是哪个卫呢?查《辽东志》 和《全辽志》各卫额盐数字,每年额盐95 377 斤的共有 3 卫,即广宁中卫、广宁后屯卫、辽海卫等。 其中,到嘉靖末年,辽海卫额盐已从95 377 斤提高到 122 717 斤,可以排除。 嘉靖末年,广宁后屯卫每年额盐虽仍然是 95 377 斤,但其额草却是 67 600 束,与档案记载不符,亦可排除。 剩下广宁中卫,嘉靖末年,额盐为 95 377 斤,额草为 103 031 束,与档案记载完全一致,故这份档案是广宁中卫的清册。 查《辽东志》,嘉靖十六年(1537)广宁中卫有盐丁 33 人,额盐 95 377 斤,二十余年后,盐丁减少到 30 人,额盐仍然是 95 377斤,显然每个人的负担是加重了。 这份档案说明,在某个卫内,盐丁每日办盐是有额数的,而且不同时期额数有所变化。 为说明同一问题,我们在辽东残档中还找到另外一份档案,这份档案也是某卫的“ 屯田、粮米、户口等项数目清册” ,形成时间约在万历三十年(1602) 前后,据此档案记载:某卫“原额屯田等项粮米一万七千五百三十七石五斗七升五合二勺五抄;原额秋青马草一十四万四千一百一十九束;盐场煎盐军士四十二名,每名办纳盐不等,共额办盐一十二万三千九百九十斤一十二两[7]。”查《 全辽志》 ,只有广宁右卫额粮、额草和额盐数与档案记载相符,故可以肯定,此清册属于广宁右卫。 嘉靖十六年(1537),广宁右卫有盐丁 33 人,额盐 123 990 斤,半个世纪后,盐丁增加到 42 人,额盐仍然是 123 990 斤,显然每个人的负担减轻了。 看到上面的档案,研究者往往易于得出如下结论,即辽东每位盐丁每年交纳额盐,而每卫额盐则由盐丁额盐总数来决定。 按此推理,盐丁多的卫,额盐必然多,盐丁少的卫,额盐必然少,可事实并非如此,如金州卫有盐丁 33 人,每年额盐209 830 斤,而复州卫却有盐丁 62 人,几乎是金州卫的一倍,但每年额盐却只有 197 113 斤。

那么,各卫额盐数的差别是否与盐场的条件有关呢? 如条件好的盐场额盐多些,条件差的盐场额盐少些。 但问题是,同聚一处的盐场,额盐数却有着很 大的 区别。 如 辽 阳 六 卫 盐 场 同 处 梁 房口,条件几乎相同,但各卫额盐却不相同,如定辽前卫有盐丁 70 人,额盐只有 168 321 斤,而定辽中卫只有盐丁 51 人,额盐却高达 203 470 斤。

如上所述,辽东各卫额盐既不是由盐丁人数多寡来决定,也不是由 盐 场条件好坏来决定, 那么,究竟是由什么来决定的呢? 笔者认为,额盐数字,可能受到各卫人口数字,特别是明初时期各卫人口数字的影响,因为辽东每卫拨出一个百户到海滨煮盐,其初衷就是为了解决本卫的食用所需,从而导致各卫额盐出现很大差别,只是由于后来盐丁逃亡日多,辽东都司才根据实际情况对这些额数做出某些必要的调整。

二、明代辽东最大的盐场— — 梁房口附近盐场

从明初到今天,时间已经过去六个多世纪,确定当时盐场的位置,除了依据历史文献之外,更为重要的是此地是否具有生产海盐的客观条件,因为无论煮盐还是晒盐,都离不开海水,故盐场必在沿海滩涂,或距离沿海滩涂不远。

《 辽东志 》 明 确 记 载, 定 辽 左、 定 辽 右、 定 辽中、定辽前、定辽后、东宁、沈阳中等七卫盐场百户所设置于“ 海州卫梁房口” 。 辽海卫盐场百户所,《 辽东志》 只记载其设置于“ 海州西南” ,没有确切的地点,但《 全辽志》 则记载明确,即“ 海州西南梁房口” 。 梁水, 或大 梁水, 即 今天 的太 子河, 元 明时期,辽水与太子河在三岔河以上汇流,人们习惯称三岔河以下辽水为大梁水。 古代中国人把黄道( 天球赤道) 划分为二十八个区域,称为二十八星宿。 其中东部苍龙所属七个星宿包括“ 房” ,正因为如此,汉代设辽东郡房县于辽河入海口附近,故明代人称辽河入海口为梁房口,并在其岸边设梁房口堡、梁房口墩、梁房口关等。

据《 辽东志》 记载:三万卫盐场百户 所, 设 置于盖州平山。 平 山 在 哪? 《 全 辽志》 记 载 比 较 清楚,在“盖州卫西北”。 明代盖州卫城在今盖州市区,盖州西北多滨海平原,山岗为明显地标。 今盖州西北 40 里有大平山,周围有东大平山、西大平山、小平山等村。 据民国《 营口县志》 记载:大平山“在县境东南三十五里,高十余丈,东西长六七里,山势蜿蜒,相传唐以前没入海中,其后沧桑代异,始出于陆,人民多依山耕种,结庐而居,资为屏障。 小平山,在大平山以北五里许,为大平山之分支[8] 。”

据《辽东志》记载:铁岭卫盐场百户所设置于盖州卫八角湖。 八角湖在哪里? 查《 辽东志》 “ 盖州卫山川地理图” ,在辽河入海口以东到盖州的滨海地带,从西到东依次排列着“ 梁房口堡”、“ 八角湖堡” 和“ 平山堡” 。 《 全辽志》 “ 盖州卫境图”与此相同。 另 据顾祖 禹 《 读 史 方舆纪 要》 “ 盖 州卫”条记载:“ 背阴寨堡,卫西北十五里。 又西北有平山堡,八角湖堡[9]。”这里的平山应该是大平山,也就是说,八角湖堡应该在梁房口堡和大平山之间。

关于海州卫盐场百户所的位置,《 辽东志》 没有记载, 《 全 辽志》 记载在海州卫城西南 90 里。如果这个记载准确的话,前面我们提到的梁房口、大平山都在海州卫城西南 90 里左右,海州卫盐场当设置于附近,这是一个较为合理的选项。 但是,辽河入海口东西滨海滩涂可以产盐之处有多处,如辽河西岸的小盐滩,在海州卫城西南百余里,距离海岸不远,早有潮沟与海相连,从地理位置和地名上分析,此地海盐生产的历史定然久远,故海州卫也有可能把盐场百户所设置在这里。

一般来说,凡设置有盐场百户所的地方就可能筑城,从而有利于盐丁的生产和戍守,梁房口和大平山附近集中这样多的百户所,筑城理所当然。从《辽东志》 “ 盖州卫山川地理图” 和“ 盖州卫境图”来看,辽河口东海滨有梁房口堡、八角湖堡和平山堡。

关于梁房口堡的位置,本文作者早在《 明清两代辽河下游流向考》 一文中作过比较详细的考证,定位 在 营 口 市 区 大 官 屯 ( 今 营 口 东 郊 光 明村)[11]。 八角湖堡,据《 营口文物志》 记载:“ 城子村城址,在营口市老边区路南乡城子村北部,此城方形,每边长 51 米, 占地面积 2 600 平 方 米。现在可见的遗迹,有明代青砖和白灰。 调查时当地群众介绍,城墙原为大青砖砌造,白灰勾缝,城墙基塌宽 8 米,开一西门。 城南有护城河,南宽12 米,东西宽 30 米,北面仅见护城河残段[10]。”此为明代海防城堡无疑,从其所处位置来看,应为明代八角湖堡[12] 。

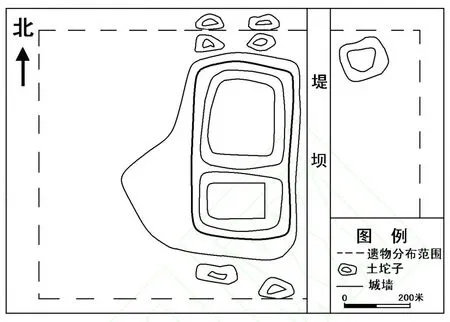

图1 土城子城址平面图( 根据《 营口文物志》 原图重绘)

平山堡,从名称来看,应该在大平山附近,恰好大平山西数里原有土城子村,村中原有古城址一处,据《营口文物志》 记载:此堡在营口东南 15公里,老边区二道沟村东约 5 公里的原土城子村旧址西北隅,原土城子村因近年修建盐池,已全部迁到其西面的二道沟村,附近土地已被海水淹没。1981 年遗址约高出地面 3 米,南北长 800 米,东西宽 450 米。 1958 年还 可见夯 土 城墙 3~4 米高。 1981 年残余城基 6 米。 遗物物非常丰富,货币有“皇宋通宝”、“熙宁元宝”、“ 元丰通宝”、“ 大观通宝” 等,城内有高大土台遗址 7 处,并留有有大量建筑材料,故鉴定为辽代城址[10]。 从土城子距离大平山较近来看,土城子城址应该为明代平山堡遗址。 《 辽东志》 “ 海州卫山川地理图” 上绘有“镇海堡盐场”,上面三座城池,哪座是“ 镇海堡盐场” ? 有研究者认为土城子可能就是当年的“ 镇海堡盐场[13]”。 崇祯初年,后金围困大凌河城,明朝兵部曾命令登州巡抚孙元化“ 发劲卒泛海,趋耀州盐场,示牵制[2]”。 当时提到的耀州盐场就应该是位于耀州西南 15 公里左右的土城子。

通过以上的整理,我们可以确定定辽左、定辽右、定辽中、定辽前、定辽后、东宁、沈阳中、辽海等八卫盐场百户所设置于“ 海州卫梁房口” 附近,三万、铁岭二卫盐场百户所设置于大平山附近,如上10 个盐场百户所实际上形成两大盐场,即西部靠近辽河口的盐场,东部靠近大平山的盐场,而两个盐场均在解放初期营口盐场的范围之内。 至于海州卫盐场百户,可能设置于辽河以东,也可能设置于辽河以西,但无论东西,都在辽河入海口附近。辽东二十五卫有 25 个盐场百户所,其中有 11 个,也就是说有近半数的 盐场百 户 所设置 在这里, 这里是辽东海盐的主要产地。

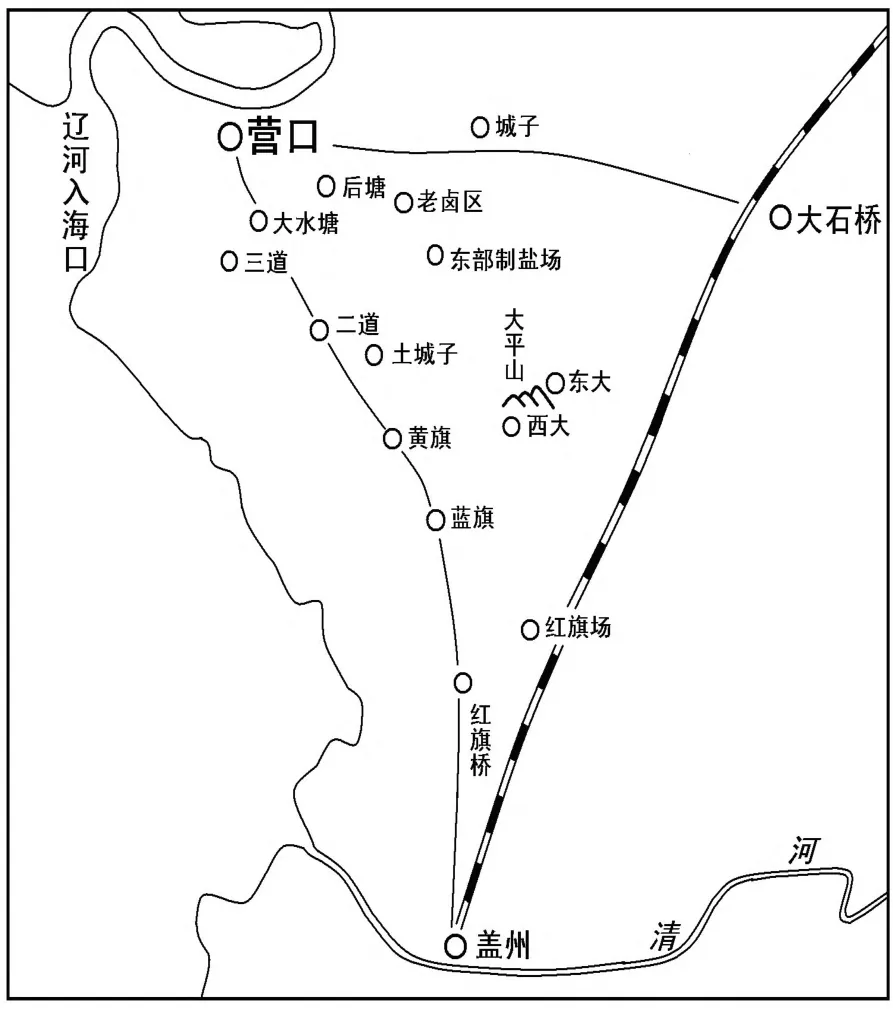

图2 辽河入海口东与盐场有关的地名简图

各卫先后把盐场百户所设置于此,是因其有得天独厚的海盐生产条件。 此地位于营口、大石桥、盖州三角地带,为退海平原,地势低平,芦苇丛生,煎盐所需要素,均可就地解决,故从秦汉时期开始,历代政府就在此设场煎盐。 据《 汉书·地理志》记载“平郭,有铁官、盐官。” 顺治年间,清朝政府就在这里开辟盐场。 雍正八年(1730),制盐工艺变化,用晒盐取代煎盐,滨海盐田面积急剧扩大。 光绪三年(1877),设盐厘局征税,此时有盐民 359 户,最高年产量达到 17.7 万吨。 1945 年国民政府设营盖盐务公署,下设红旗、蓝旗、塘洼、二道沟、三道沟 5 个分所。 解放以后,这里辟为营口盐场,总面积达 200 平方公里,盐田面积 31 万亩,最高年产达到 80 万吨,成为我国重要的海盐生产基地[14]。 正因为自然条件优越,制盐历史悠久,故明代才有那么多卫所选择这里煎盐。

三、辽南各卫盐场

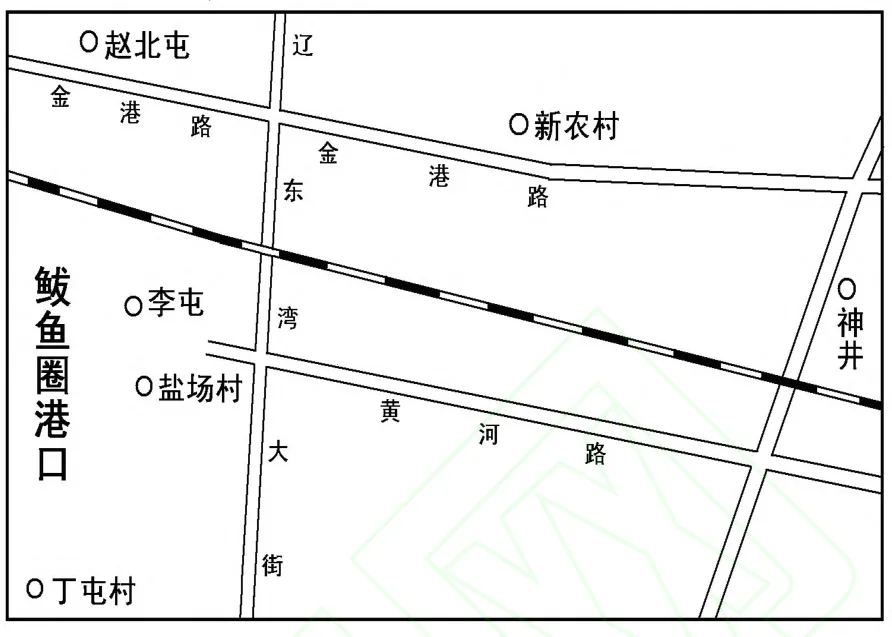

据《辽东志》 记载:盖州卫盐场百户所,设置于盖州西 40 里。 盖州城西 20 里是清河入海口,不适合设置盐场,距离也过短,故盖州卫盐场百户所只能设置于城西北或西南 40 里,西北 40 里大平山,那里已经设置三万卫盐场百户所。 西南 40里为鲅鱼圈,滨海有盐场村。 原盐场村北有赵北屯,村南有丁屯,东村有神井子,西为滨海盐田,近些年建设鲅鱼圈新港,盐田为港口圈占,盐场等村也已改造为市区,但当地人仍习惯地称这里为“老盐场”。

图3 鲅鱼圈市区原盐场村附近地名简图

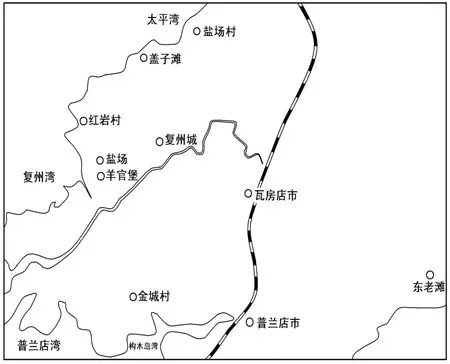

据《 辽东志》记载:复州卫盐场百户所在复州卫城西 42 里。 《 辽东志》 “ 山川地理图” 和《 全辽志》“ 复州卫境图” 上均在复州卫城西滨海绘有“ 盐场” 城堡标识。 《 盛京通志》 ( 康熙二十三年)在“盖平县城池”中记载:“ 盐场堡,城南二百四十里,周围一里一百四十五步,南一门[15]。” 此条记载应该来自两年前编撰的《 盖平县志》 (康熙二十一年):“ 盐场堡,复州西南六十里,周围一里一百四十五步,南一门[16]。”当时复州还没有设置,明代复州卫故地归盖平县管辖,故把其归入“ 盖平县城池” 。 雍正年间先后设复州厅和复州,故编撰于乾隆初年的《 盛京通志》 ( 乾隆元年) 把盐场堡归入“ 复州城池” 中记载: “ 盐 场堡,城南八十里,南一门[17]。”复州卫城即今瓦房店市复州镇,如上文献记载盐场堡距离复州镇的距离分别为西42 里、西南 60 里、南 80 里,何者为是? 确定的地点至少应该符合如下三个条件:一是位于海滨;二是有城堡遗址;三是距离和方位与文献记载接近。

复州镇以西滨海数个地方有盐田分布。 一是复州镇东北 40 余里太平湾,滨海有盐城村;二是复州镇西北 40 余里的盖子滩;三是复州镇西 40余里的红岩河;四是复州镇西南 30 余里的盐场村。 前三个地方与文献记载的里程接近,滨海有盐田分布,有的甚至名称盐场,但没有明代城堡遗迹,与文献记载不符。 复州镇西南 30 余里的盐场村,位于复州湾畔,与文献记载的里程、方位、盐田、城堡名称都比较接近,而且附近有明代城堡羊官堡,是较 为 符 合 盐 场 堡 条 件 的 选 项, 但 是, 在《 盛京通志》 等文献中,羊官堡与盐场堡并列,盐场堡虽然与盐军密切相关,但同时也是辽东海防的重要设施,两者不可能距离如此之近。

图4 复州卫金州卫盐场可能分布的地点简图

复州镇南有金城村,此村位于复州镇西南 60里,村子附近 有明代 城 堡遗 址, 俗称 “ 金城 子” 。此城东、西、北三面为低矮山丘环绕,南面有大片盐田分布。 城堡为石筑,面积 4.5 万平方米,比羊官堡大些,南有一门,门额刻有“ 盐城” 二字。 清朝时 有 金 姓 移 民 入 住 城 中, 故 把 盐 城 改 为 金城[18]。 如上记载与文献记载完全相符,故可以肯定此处就是明代复州卫设置的盐场堡。 据《 辽东志》 记载:金州卫盐场百户所设置于金州卫城东北 130 里处。 金州卫城在今天的金州区,从图上测量,金州区东北 130 里为皮口镇,明清时期地名貔子窝。 皮口滨海分布着大片的盐田,其中以东老滩开发最早,产量最大,故金州卫盐场百户应设置于附近。 东老滩东北数里为城里村,是明代归服堡所在地。

关于复州卫和金州卫盐场百户所的位置,有两个问题值得注意:一是在《 辽东志》 “ 复州卫山川地理图” 和《 全辽志》 “ 复州卫境图” 上,盐场均绘于复州卫城正西,而且与复州卫城的距离记载也比较明确,即 42 里,而清代文献则记载其在西南 60 里,如果前者为是,复州卫的盐场百户所应设置于羊官堡以西的复州湾,毕竟这里距离卫城近些,另外,也有称羊官堡为杨官堡,或盐官堡者。古往今来,复州都是重要的海盐生产基地,盐滩主要分布在羊官堡以西的复州湾和金城子以南的构木岛湾,故明代初期盐场有可能设置于复州湾,明代中后期则肯定设置于构木岛湾。 至于金州卫盐场百户所,有的学者认为应该有两处:一处在金州卫城东北 130 里,另一处在金州卫城西北 30 里的盐场岛,即西海口,与复州卫盐场百户所设置一处,显然是没有什么道理的[19]。

四、辽西各卫盐场

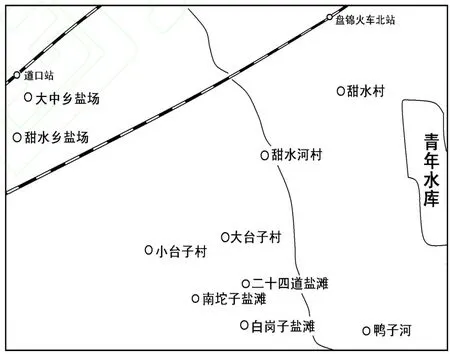

据《 辽东志》 记载:广宁、广宁左、广宁右、广宁中等卫盐场百户所均设置于广宁镇城南 70 里小河口。 因明清战争,加以地势低洼,这里长期是无人居住的盐碱滩,故小河口一名早已失传。 但从图上距离分析,在今沟帮子镇南,青年水库以西,有三处盐滩,即二十四道盐滩、南坨子盐滩、白岗子盐滩,盐滩与盐滩之间相距 1 公里左右。 此地的三处盐滩恰好处于北镇市( 广宁镇) 南 35 公里处,与文献记载四卫盐场百户所距离广宁镇城距离相等。 另外,发源于西北医巫闾山的甜水河蜿蜒南下,经沟帮镇、甜水村,在三盐滩南与东北南下的饶阳河汇合,故明代的小河口可能是指两河的汇流处。 现在,三盐滩北 1.5 公里处有大二台子和小二台子,应该属于明代的海防设施。 西北 5 公里外有大中农场盐场和甜水农场盐场,均为盘锦垦区建立以后设置,由此看来,此地海盐生产已有很长时间的历史。

图5 广宁诸卫盐场所在位置图

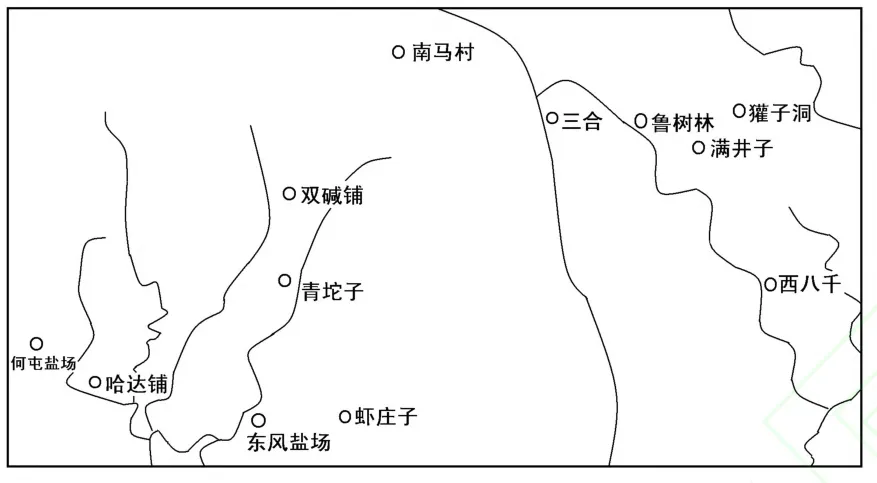

据《 辽东志》记载:广宁右屯卫盐场百户所设置于洪武二十五年(1392),地点在广宁右屯卫城南 20 里。 《 全辽志》 记载更进一步,在广宁右屯卫城南 21 里。 广宁右屯卫城故址即今右卫镇,右卫镇南 20 里为大凌河西的獾子洞、满井、鲁树林等村,大凌河东的安屯村。 由于双台子河 ( 西辽河)和大凌河携带泥沙的不断淤积,海岸线向南推进的速度很快,到清代中期,獾子洞等村南的西八千等地已经成为肥沃的农田,陆续被居民开垦和耕种。 现海岸线已经在獾子洞等村以南 20 公里左右,其间 10 余公里左右有碱沟村,15 公里外有虾庄子和东风盐场附近,均有大片盐田分布。

据《 辽东志》记载:义州卫盐场百户所设置于广宁右屯卫板桥;广宁后屯卫盐场百户所设置于广宁右屯卫五叉河。 《 辽东志》 只记载两卫盐场百户所设置地点,但没有说其具体方位和距离。根据地名分析,板桥源自架设小河上的木桥,五叉河则说明此地支流很多,这种自然现象在大凌河下游比较常见,如鲁树林一线村庄就有三河套等村,故推测两卫盐场百户所可能设置于鲁树林一线的三河分场附近。 义州卫和广宁后屯卫同在义州,两卫盐场百户所相距不会太远。 另据《 辽东志》记载:广宁左屯卫盐场百户所设置于卫城东80 里燕子湖。 广宁左屯卫城在锦州市区,锦州城东南 80 里沿海,东南 60 余里为东风盐场,80 里有碱沟,均在大凌河入海口的滨海地区,是煮盐的理想地方,故推断燕子湖离其不远。

图6 广宁右屯卫境内疑似盐场地点简图

以上四卫盐场百户所均设置于广宁右屯卫,也就是大凌河两岸,有清一代,大凌河两岸为马厂,长期封禁和荒芜,前代所留历史遗迹早已荡然,加之文献记载过于简略,故难以确指盐场的具体位置。

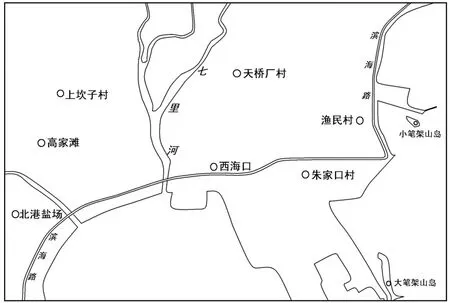

据《辽东志》记载:广宁中屯卫盐场百户所设置于城南 60 里天桥。 广宁中屯卫城在今锦州市区,今西南 30 公里为天桥厂镇,天桥厂镇南海滨为七里河入海口,海口东为西海口,西为高家滩,历史上都有盐田分布,只是近年来修建锦州港,盐田才陆续消失,但天桥厂以西的被港镇盐场仍在生产。

图7 广宁中屯卫盐场位置简图

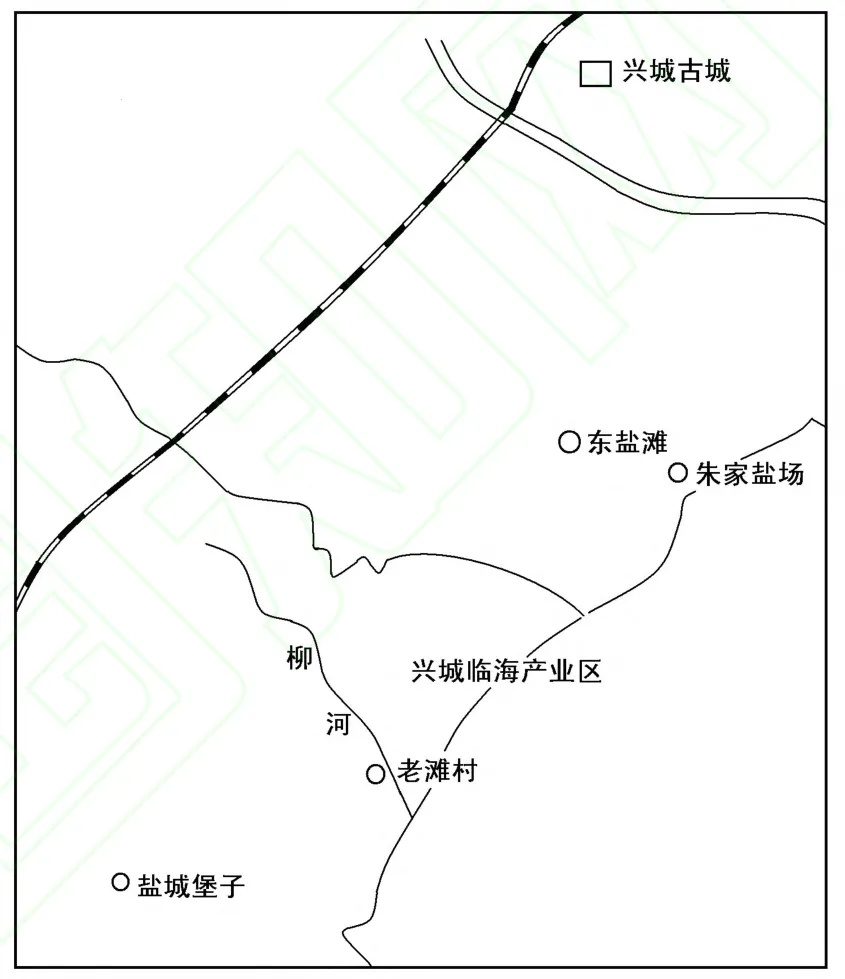

宁远卫盐场百户所是辽东设置最晚的一个盐场百户所。 据《辽东志》 记载:宁远卫盐场百户所设置于宁远卫城西南 25 里。 宁远卫城在兴城市区,今兴城南 6 公里有东盐滩村,7 公里有朱家盐场,但两地 距 离 都 与 文 献 记 载 不 符。 兴 城 西 南12.5 公里柳河西岸海滨有一村,称老滩,其方位,距离都与《辽东志》记载相符,故完全可以确定此地即为宁远卫盐场故址。 因老滩村以东已被改造为市区,故原来的盐场已经荡然无存。

图8 宁远卫盐场位置简图

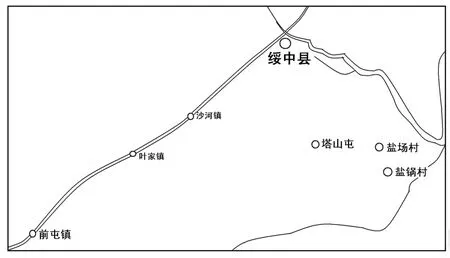

据《 辽东志》 记载:广宁前屯卫盐场百户所设置于广宁前屯卫城东南 70 里的塔山口。 广宁前屯卫城在绥中县前卫镇,今前卫镇东南 30 余公里庄子河东岸海滨有盐场村,村东南 4 里有盐锅村,盐场村西 7 里有塔山屯,与文献记载完全一致,可以肯定这里就是明代广宁前屯卫盐场百户所制盐之地。

图9 广宁前屯卫盐场位置图

至此,明代辽东二十五卫盐场百户所基本考定。

表 1 《辽东志》 和《 全辽志》 各卫盐场百户所基本情况对照表

[1] 曾仰丰.中国盐政史[ M].北京:商务印书馆,1984.

[2] 张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[3] 明英宗实录[ M].台湾:台北中央研究院历史语言研究所校印,1962.

[4] 明宪宗实录[ M].台湾:台北中央研究院历史语言研究所校印,1962.

[5] 明武宗实录[ M].台湾:台北中央研究院历史语言研究所校印,1962.

[6] 明宣宗实录[ M].台湾:台北中央研究院历史语言研究所校印,1962.

[7] 辽宁省档案馆.明代 辽东 档 案 汇 编 ( 上 册) [ M].沈阳:辽沈书社,1985.

[8] 杨晋源.营口县志(1933 年石印本).

[9] 顾祖禹.读史方舆纪要[ M] 北京:中华书局,2005.

[10] 崔艳茹等.营口文物志[M].沈阳:辽宁民族出版社,1996.

[11] 张士尊.明清两代辽河下游流向考[ J].东北史地,2009(3).( 关于梁房口堡的位置,有人定位在营口市区青堆子,首先青堆子没有发现明代城址;其次营口市区和郊区有青堆子地名数处;第三青堆子与《辽东志》 等文献记载里程不符,故缺乏立论的根据.)

[12] 阎海认为八角湖堡在今老边区红旗镇( 村),但位置过于靠近盖州。 参见《营口历史与文物论稿》,吉林大学出版社,2011.

[13] 邱洪章.地名学研究(第 2 集) [ M].沈阳:辽宁人民出版社,1986.

[14] 李德隆.营口盐场今昔[ C].营口文史资料( 第 10辑).

[15] 董秉忠.盛京通志[M].康熙二十三年.

[16] 骆云.盖平县志( 辽海丛书本) [ M].沈阳:辽沈书社,1985.

[17] 王和.盛京通志[M].台北:台湾文海出版社,1965.

[18] 大连通史(古代卷)[M].北京:人民出版社,2007.

[19] 刘谦.明辽东镇长城及防御考[ M].北京:文物出版社,1989.