吴堡地区南梁油田长4+5油层组沉积微相研究

(中石油长庆油田分公司勘探开发研究院 )低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安710018

吴堡地区南梁油田长4+5油层组沉积微相研究

何右安,郭路,高文冰

(中石油长庆油田分公司勘探开发研究院 )低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安710018

通过岩石学、岩石相及其组合特征分析,确定了吴堡地区南梁油田延长组长4+5油层组主要发育三角洲前缘亚相沉积,进一步可细分为水下分流河道、水下分流河道侧翼以及浅湖泥3种微相,并建立了不同微相的岩电响应关系。通过剖面相和平面相研究表明,长4+5油层组发育北东和南西2个方向的物源,于区内中部汇合,其中北东向物源规模较大。

岩石相;沉积微相;沉积相模式;长4+5油层组;吴堡地区

吴堡地区南梁油田位于甘肃省华池县纸坊乡~陕西省志丹县义正乡内,区域构造位于陕北斜坡南部一西倾单斜,主要含油层系为延长组长9、长8、长7、长6、长4+5、长3油层组和侏罗系[1]。

2011年,区内长4+5油层组新钻井320口,试油日产油21.85m3,日产水12.1m3,建产效果良好。随着钻井资料的丰富,亟需对该区地质特征开展系统研究,确定长4+5油层组的沉积微相类型及其砂体展布特征,为建产潜力评价及开发策略制定奠定坚实的基础。

1 岩石学特征

1.1 岩石成分

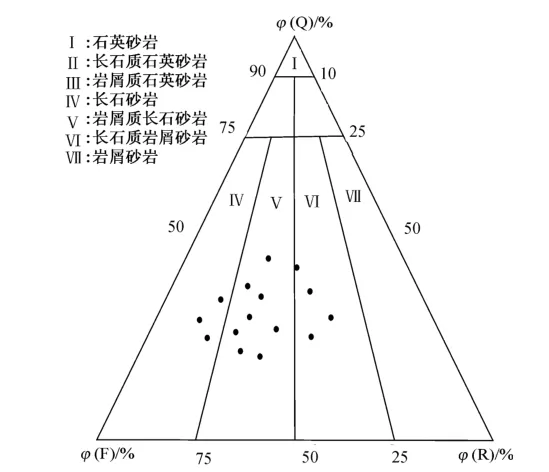

岩心分析表明,区内长4+5油层组主要为岩屑质长石砂岩,其次为长石砂岩和长石质岩屑砂岩 (图1)。碎屑颗粒主要为长石、石英、岩屑及云母等[2,3],其中长石体积分数(φ(F))介 于40%~60%之 间,平 均 为49.3%,石英体积分数 (φ(Q))介于18%~31%之间,平均为27.2%,岩屑体积分数(φ(R))介于16%~33%之间,平均为23.5%。岩屑成分以变质岩为主,其次为岩浆岩,沉积岩含量较少。填隙物中,水云母和铁方解石分别占到4.2%和5%,其次为绿泥石 (2.1%)及高岭石 (2%),网状黏土(0.78%)、硅质 (1.58%)、长石质 (0.1%)较少。综上,研究区内长4+5油层组岩石成分成熟度较低。

1.2 粒度特征

图1 研究区长4+5油层组砂岩分类三角图

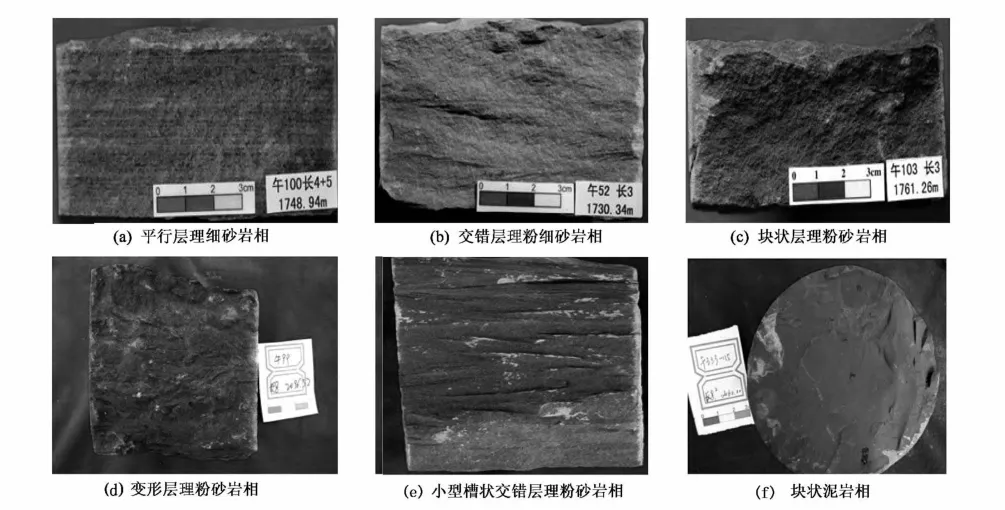

吴堡地区南梁油田长4+5油层组碎屑岩颗粒粒径主要分布于0.1~0.3mm之间,其中最大粒径介于0.15~0.3mm之 间,平 均 为0.25mm。岩石分选性中等-好,磨圆度多为次棱角状,胶结方式主要为薄膜式、孔隙-薄膜式及次生加大-孔隙式胶结 (表1)。由此可见,区内长4+5油层组岩石结构成熟度中等。

表1 研究区长4+5油层组岩石结构特征统计表

2 岩石相

岩石相是指具有一定结构与构造的岩石类型总和,它是反映特定水动力条件及其沉积作用的产物。一种或多种岩石相组合构成了特定的沉积微相类型。因此,岩石相研究对于揭示水动力特征及其沉积环境具有十分重要意义[4]。通过取心井观察,长4+5油层组岩石中可见丰富的牵引流沉积结构,与不同岩石类型构成了区内常见的6种岩石相[5~7](图2)。

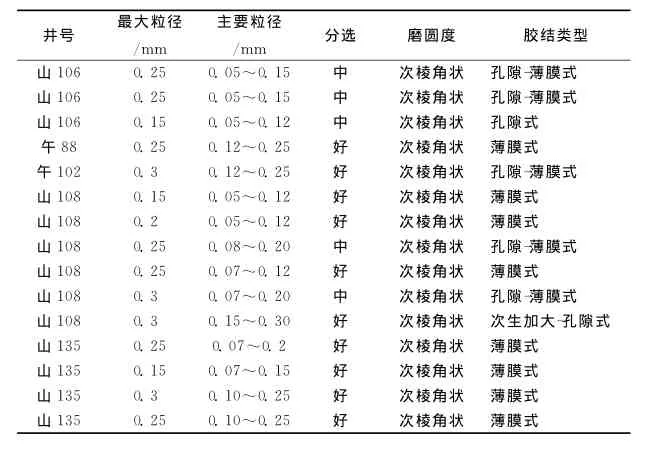

图2 研究区岩石相类型

1)平行层理细砂岩相 岩石以细砂岩为主,粉砂岩次之,颜色多为灰色、灰褐色,含油。沉积纹层呈水平状,反映其形成于较强水动力环境下,一般发育于三角洲前缘的水下分流河道中。

2)交错层理粉细砂岩相 岩石颜色多为灰色、灰褐色,含油。纹层呈断续状,反映其为较弱水动力条件下沉积形成,一般发育于河道侧翼。

3)块状层理粉砂岩相 块状层理反映了快速堆积的沉积特点,与研究区物源供给充分,沉积物快速向湖心推进的判断一致。底部往往与泥质沉积呈突变接触,为较强水动力条件下的河道沉积。

4)变形层理粉砂岩相 变形层理是三角洲前缘沉积较为典型的、常见的标志,反映了因沉积物快速堆积而导致的层理构造变形,一般发育于粉砂岩中。

5)小型槽状交错层理粉砂岩相 为三角洲前缘分流河道及河道侧翼中常见的沉积构造,纹层厚度不足1mm,反映一种低流态沉积。

6)块状泥岩相 颜色多为深灰色和黑色,为弱水动力条件下浅湖泥质沉积。

3 沉积微相

在岩石相划分的基础上,通过对典型岩石相组合特征的分析认为,研究区属于三角洲前缘亚相沉积,进一步可细分为水下分流河道、水下分流河道侧翼及浅湖泥3种微相[8,9]。

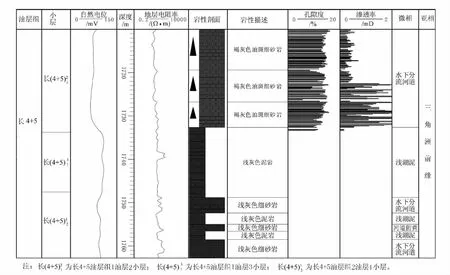

图3 研究区不同类型微相电测曲线响应特征

1)水下分流河道微相 水下分流河道是研究区强水动力条件下形成的沉积区域,沉积物以中-细砂岩、粉砂岩为主,多具正韵律特征。河道保存较为完整,底部可见冲刷面,冲刷面之上有泥砾,向上逐渐过渡为具平行层理的细砂岩和具砂纹层理的粉砂岩。砂岩厚度一般大于6m,部分地区由于多期河道叠置可以形成超过15m厚的砂岩。自然电位、自然伽马曲线呈现较为明显的箱形-钟形特征 (图3)。

2)水下分流河道侧翼微相 水下分流河道侧翼主要是洪水期河道漫溢形成的细粒砂体沉积,其次还包括受湖浪改造后在河道边部所形成的类似席状砂沉积。岩性多为粉砂岩、泥质粉砂岩,厚度较小,一般不超过2m,沉积结构较为简单,以砂纹层理为主,见变形构造。自然电位曲线多为指状、漏斗状,齿化严重,振幅较小 (图3)。

3)浅湖泥微相 浅湖泥沉积物主要由河流带来的悬浮质淤泥、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等组成,粒度较细,分选中等,多见水平层理、块状层理。自然电位曲线多靠近基线 (图3)。

从17口取心井岩心观察来看,研究区长4+5油层组主要以水下分流河道砂体沉积为主,水下分流河道侧翼整体发育程度低。反映了研究区在低坡度、物源充足的条件下,分流河道不断向湖心推进并形成叠置和连片水下分流河道沉积的特点。

4 沉积微相分布特征

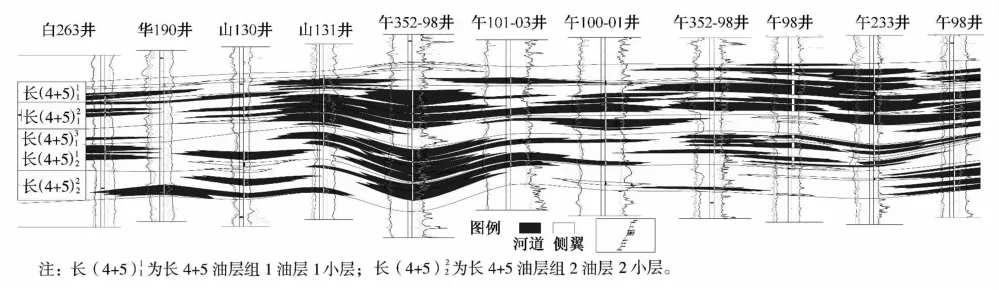

1)剖面相展布特征 在岩电响应关系研究的基础上,对区内长4+5油层组单井相进行了划分,进而系统研究了剖面相的展布规律。从北东-南西方向连井剖面 (图4)可以看出,研究区内砂体主要为水下分流河道沉积,其间偶有水下分流河道侧翼沉积。水下分流河道垂向上多叠置在一起,这与区内地形坡度较缓,湖泊较浅,物源供给较充足,河道侵蚀能量较强有关。

图4 研究区沉积相剖面展布特征

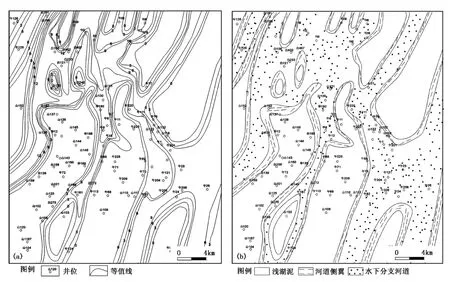

2)平面相展布特征 在平面砂体等厚图 (图5(a))的基础上,结合单井相、剖面相分析,对区内沉积微相平面展布特征进行了深入研究。从图5(b)中可以看出,研究区主要发育水下分流河道沉积,河道多呈条带状分布,连片砂体为多期次河道叠合或侧向拼合形成。

图5 研究区长 (4+5)22砂体厚度图 (a)和沉积相图 (b)

在河道规模上,由东北部物源形成的河道占有优势地位,而西南部物源形成的河道规模稍小。水下分流河道侧翼微相主要沿河道侧缘分布,规模较小,亦呈带状分布。

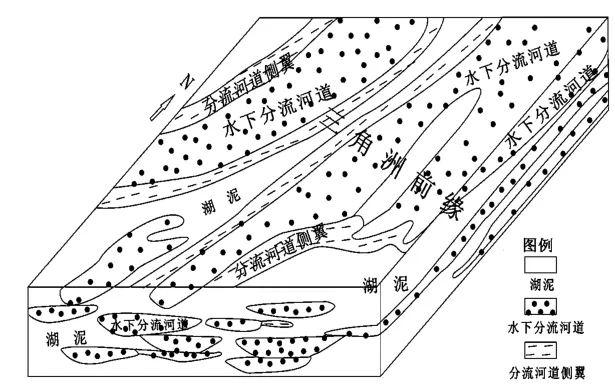

图6 研究区沉积模式图

5 沉积相模式

根据区域地质背景[10~12]及沉积微相剖面与平面展布特征,总结了研究区的沉积相模式 (图6)。研究区主要为浅水三角洲沉积,位于三角洲前缘,靠近湖心位置。区内物源主要来自于东北方向和西南方向,其中东北方向规模较大。不同方向上的水下分流河道在研究区中部汇合,形成整体上连续分布的条带状砂体沉积。由于水体较浅,地形较为平缓,河道冲刷沉积作用占主要地位,形成多期次河道砂体的叠置,河口砂坝不发育,为后期河道冲刷所侵蚀。在水下分流河道边部,发育少量的水下分流河道侧翼沉积。

6 结论

1)吴堡地区南梁油田长4+5油层组属于三角洲前缘沉积,进一步可细分为水下分流河道、水下分流河道侧翼及浅湖泥3种微相。

2)对长4+5油层组剖面相和平面相分析表明,区内发育北东和南西2个方向物源,并于中部汇合。

3)研究区水下分流河道能量较强,河口坝不发育,向湖心方向,水下分流河道砂体变宽且叠置连片分布。

[1]孙肇才,谢秋元 .叠合盆地的发展特征及其含油气性——以鄂尔多斯盆地为例 [J].石油实验地质,1980,2(1):13~21.

[2]白玉彬,罗静兰,张天杰,等 .鄂尔多斯盆地吴堡地区延长组烃源岩特征及评价 [J].兰州大学学报 (自然科学版),2012,48(5):22~28.

[3]白玉彬,罗静兰,刘新菊,等 .鄂尔多斯盆地吴堡地区上三叠统延长组原油地球化学特征及油源对比 [J].沉积学报,2013,31(2):374~383.

[4]刘爽 .储层岩相的分形识别 [D].大庆:大庆石油学院,2005.

[5]夏长淮 .沉积模拟技术在油气田勘探开发中的应用 [D].广州:中国科学院研究生院 (广州地球化学研究所),2003.

[6]吴少波 .鄂尔多斯盆地东部延长油区上三叠统延长组高分辨率层序地层与储层研究 [D].西安:西北大学,2007.

[7]李伟才 .三角洲外前缘砂体结构及生产动态响应规律研究 [D].武汉:中国地质大学 (武汉),2012.

[8]王居峰,郭彦如,张延玲,等 .鄂尔多斯盆地三叠系延长组层序地层格架与沉积相构成 [J].现代地质,2009,23(5):803~808.

[9]廖志伟 .鄂尔多斯盆地富县地区山西组-下石盒子组沉积相及储层特征研究 [D].成都:成都理工大学,2012.

[10]付金华,高振中,牛小兵,等 .鄂尔多斯盆地环县地区上三叠统延长组长6-3砂层组沉积微相特征及新认识 [J].古地理学报,2012,14(6):695~706.

[11]陈全红 .鄂尔多斯盆地南部三叠系延长组沉积体系与层序地层学研究 [D].西安:西北大学,2004.

[12]雷露 .鄂尔多斯盆地樊学油区延长组长4+5油层组沉积微相及储层特征 [D].西安:西北大学,2010.

[编辑] 邓磊

Sedim entary M icrofacies of Chang 4+5 Reservoir of Nan liang Oilfield in W ubu Area

HE You'an,GUO Lu,GAO Wenbing (First Author's Address:Research Instituteof Petroleum Exploration and Development,Changqing Oilfield Company;National Engineering Laboratory of Exploration and Developmentof Low-permeability Oil and GasFields,Xi'an 710018,Shaanxi,China)

Through the petrologic,lithofacies and its combination analysis,it was determined that delta front subfacies was mainly developed in Chang 4+5 reservoir ofWubu Area,it could be further divided into 3 subfacies,such as underwater distributary channel,underwater distributary channel flank and shallow lacustrine mud,a rock-electrical response relationship was established for differentmicrofacies.By studying the section and plain sedimentary facies,the result shows that provenances are developed in the northeast and southwestof Chang4+5 reservoir,they meet in themiddle of the area,in which the source from the northeast is larger in size.

lithofacies;sedimentarymicrofacies;sedimentary faciesmode;Chang 4+5 reservoir;Wubu Area

TE121.3

A

1000-9752(2014)05-0015-05

2013-12-20

何右安 (1979-),男,2001年大学毕业,硕士,工程师,现主要从事油田开发方面的工作。