中国民企到非投资遇窘境

刘洋

中国商人在非洲投资建厂已不罕见,近些年来,成千上万的中国人走向非洲,投资、修路、经商,改变着那里的面貌。1950-2010年间,中非贸易额年均增长43.5%,2011年,中非贸易额达1600亿美元,中国已经成为非洲第一大贸易伙伴。

中国在非投资的动机很明确,是为了持续工业化,需要从非洲获取原材料,尤其是油气和矿产资源,此外,非洲巨大的市场也令中国看到了经济潜力。

尴尬的“淘金人”

据有关部门调查显示,在被调查的中国民企中,

92%有意到非洲投资,其中45%的企业倾向投资制造业,17%的想投资房产建筑业,农业排名第三,约占12%。

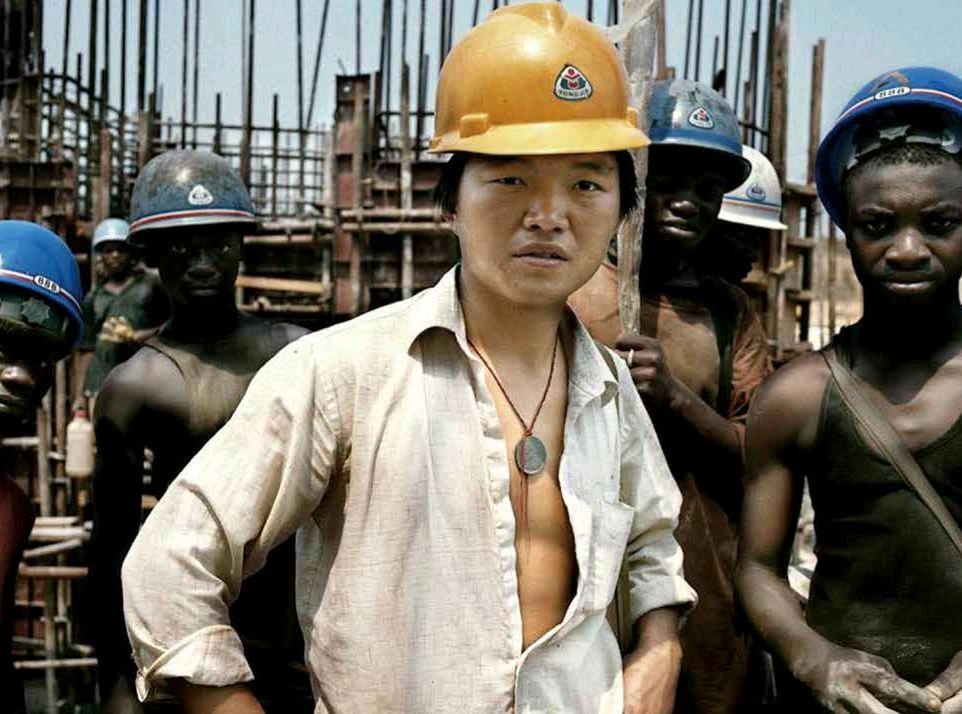

这些赴非商人并非受到某种政策的指引或激励,而是由于非洲巨大的市场、人力和资本的低准入门槛吸引着他们。这当中,中国沿海地区如浙江和福建等省市赴非的人数较多,他们认为国内工作机会少,竞争激烈,小规模个体经营在大公司的压力下难以为继,因此才到非洲“淘金”。

然而,这些“淘金人”在非洲面对的却不都是“金矿”。

在个人理想上,中国商人都具有强烈的家族观念,不论在什么地方生存,都要将家族延续下去。因此他们对下一代的生活条件和教育非常重视,大部分家长不愿意让孩子在非洲的教育和医疗环境下成长,大部分商人表示他们终将还乡。

在生活态度上,因为在非洲做生意的边际效益十分低,大部分赴非商人不得不忍受恶劣的住房和工作条件。他们没有休息日,除了与同事交流外几乎没有社交活动。

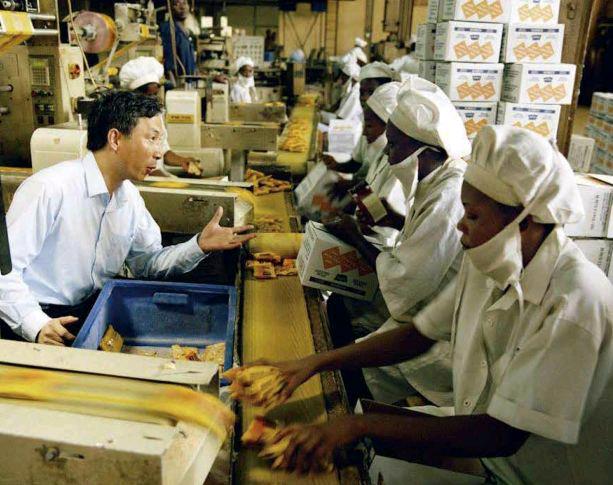

在对非洲和非洲人的看法上,中国商人认为他们带去了物美价廉的商品,然而当地人却认为他们是轻松赚大钱的人,不了解中国商人的辛苦。即使中国人雇佣非洲人打点生意,依然不能弥合双方价值观的差异,中国人和非洲人之间的社会距离仍然很远。

在非洲,腐败是一个很严重的问题,其范围和形式在不同地区差异很大,如警察索贿、海关索要大额罚款等。在此情况下,中国商人对非洲官员和警察系统的腐败有一定心理准备,并尝试适应,但他们“花钱免灾”的行动客观上又助长了腐败的蔓延。另外,中国商人的外语水平阻碍了他们通过其他途径申诉或解决问题。

到非洲淘金的人越来越多,除了中国人、越南人、索马里人,还有来自巴基斯坦、土耳其、印度、黎巴嫩的商人。绝大部分中国商人认为,他们的利润在缩减,竞争越来越激烈。

民企遇障碍 缺乏安全感

中国民企到非洲投资会遇到很多挑战,其中之一就是语言障碍问题。不仅如此,企业在运作时,可能缺乏信息的公开和透明性。

很多中国企业到非洲打算投资的行业与实际投资的行业存在着较大的出入。这在一定程度上说明,企业在真正投资之前的一些设想,由于种种原因可能难以适应非洲的实际情况。从一个侧面表明,中国企业到非投资缺乏了解和分析,可能会遇到一些意想不到的挑战。

应对这种挑战,事实上政府部门可以加强相关信息的收集与分布。因为企业了解市场信息的渠道,通常是网站、各类研讨会、展会渠道等,所以由政府相关部门举办这样的研讨会或者是展会是很有必要的,也能够为在非投资的企业提供较为权威和准确的数据支持和帮助。

企业最希望得到的支持,除了政策方面的,还有风险担保方面的,一旦出现风险,尤其是政治风险,企业亏损会非常巨大,所以希望得到这方面支持的企业占26%。另外资金支持也是企业所希望得到的,排在调查的第三位。

在非企业面临的另一个主要问题是恶性竞争,特别是华人之间的相互压榨,使得利润严重下降。第二个问题是语言不通,第三个是签证代理非常困难,相关费用日益上涨。第四个是安全得不到保障,如南非的治安环境相对较差,甚至有些警察也参与到抢劫行业,不少人都有被劫的经历。

总体来看,中国在非民营企业有一些共同的特征,第一个是他们基本上都在中国政府融资的支持之外,实际上很多民营企业并不熟悉中国对非政策,正如一个私营企业主说:“我们听说过一些对非政策,但是不知道它的具体内容。”第二个是富有冒险和创新精神。第三个是都能吃苦,愿意接受较低的利润,以及在生活设施较差的环境下经营,也知道适应当地条件的必要性。第四个是经营轨迹一般都是先开商店、做一些贸易,在熟悉情况之后再去投资办厂。第五个是逐步趋于理性经营,以前的民营企业可能相对比较无序自发,最近几年来慢慢理性化,他们在做投资之前会做很多咨询和调查工作。第六个特征是,与在非国有企业相比,民营企业在经营活动中更多雇佣了当地劳动力,国有企业雇佣本地员工的比例是55%,民营企业达到了85%,有些企业更是高达90%以上。第七个特征是,比起在非国有企业,民营企业常常要面对更多挑战,最主要的是他们对当地语言、文化、市场信息都不够了解,难以捕捉到合适的市场机会,当然也包括资金缺乏的问题。

理顺“三个关系”

对于在非民营企业面临的困境,相关专家建议,应处理好三个关系问题。

第一个关系是国际经验的借鉴与因地制宜的关系。中国企业到非洲投资固然是好的,但每个国家都有不同的情况,比如在博茨瓦纳与尼日利亚这两个国家投资的情形就可能完全不一样,因此所采取的措施也就要不一样。有学者提出,在反贫困过程中应该建立数据库,以供各个国家之间相互学习。

第二个关系是市场竞争与政府支持之间的关系。市场竞争是未来经济增长一个非常重要的动力,从长远来看,一个国家的经济增长肯定是依赖于竞争带来的效率,但是市场没有办法解决公平和贫困等问题,所以需要政府做更多的事情。政府的作用大概在几个方面体现:一是创造公平的市场环境,让农村地区、中小企业能够有一个非常良好的发展环境;二是中小企业需要金融、税收等各方面的支持,政府可以建立青年发展基金等类似机构;三是教育培训方面的支持,这是任何一个国家长远发展所必备的;四是社会福利项目,从反贫困角度来看,任何经济增长、经济发展的措施都不可能辐射到所有人,有一些人的贫困问题就要通过社会福利来解决。

第三个关系是国际合作与自主发展的关系。国际合作可以解决资源的优化配置问题,这些国外的企业能够给本国经济增长和发展作出贡献。中国从上个世纪80年代开始,在利用外资上就获得了很大成功。但最终,一个国家的经济增长、减贫是要靠本国的自主经济发展,这两者若结合得好,就能够取得更好的收益效果。对于外资的引进需要政府部门提供部分支持,企业自身也应努力做到本土化。