四川芦山地震灾区次生地质灾害主要特征及防灾对策

胥 良

(四川省地质环境监测总站,四川成都 610081)

0 前言

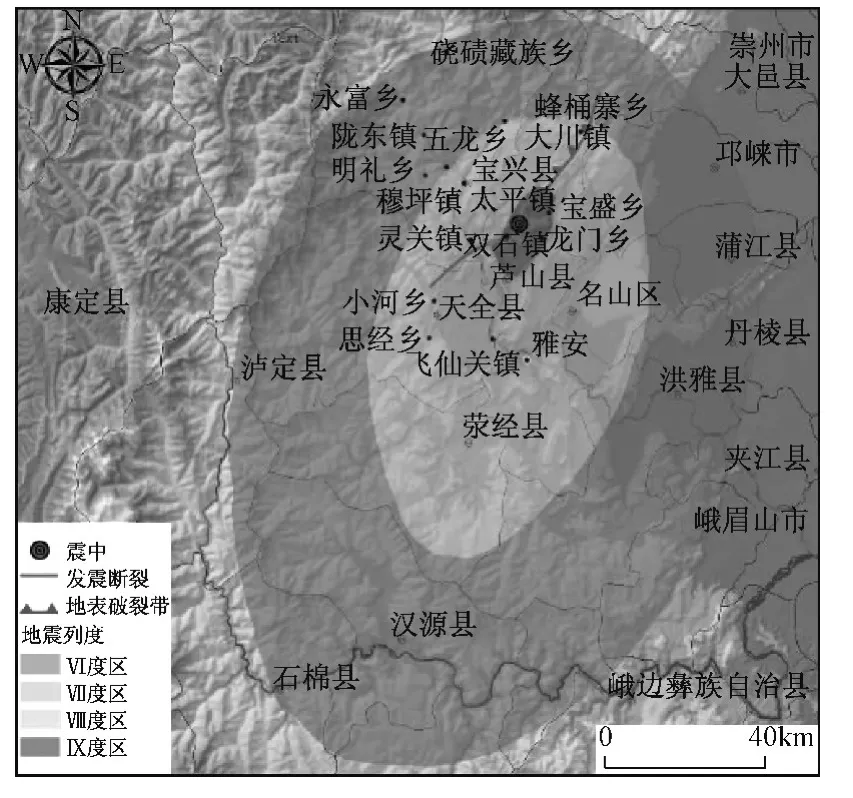

2013年4月20日08时02分,四川雅安芦山县发生Ms7.0级强震,这是“5·12”汶川特大地震后5年内龙门山断裂再次发震,此次地震发震断裂为龙门山前山断裂——江油-灌县断裂西南段的双石-大川断裂(图1)[1],震中坐标为 30.284°N、102.956°E,震源深度 13km(破裂主要集中深度),破裂持续约30s[2]。中国科学院评估此次地震极重灾区的烈度为IX度,受灾范围约15720km2(按照地震烈度6 度区域计算)(图 2)[1,3]。截至5月23日芦山地震共造成196人遇难,2人失踪,14785 人受伤,218.4 万人受灾[4]。该地震与汶川“5·12”特大地震的震源机制类似,属于逆冲型浅源地震,破坏力强。灾区余震频繁,据中国地震局网站,截至5月12日16时,灾区共记录到余震8791次,其中5.0~5.9级4次,4.0~4.9级22次,3.0~3.9级104次,最大余震5.7 级[5]。

图1 芦山“4·20”地震灾区主要构造及地震分布图Fig.1 The main structure and earthquake distri-bution map of the“4·20”Lushan earthquake

图2 芦山“4·20”地震灾区烈度图Fig.2 The seismic intensity map of the“4·20”Lushan earthquake

根据以往地震尤其是“5·12”汶川特大地震的教训,除地震本身影响外,次生地质灾害往往也是造成山区大量人员伤亡的重要原因。震后,四川省国土资源部门在国土资源部的大力支持下,第一时间组织省内外500余名专业技术人员携带专业调查装备赶赴灾区各地,迅速开展航空遥感调查、次生地质灾害应急排查及风险评估等工作,并及时将排查评估成果提供给当地政府及有关部门,为抗震救灾及受灾群众安置决策提供科学依据。在余震频发和连续降雨等不利条件下,震后灾区仍然取得了广大农村、城镇、学校、安置区未发生一起因灾人员伤亡的成绩,取得了抗震救灾阶段性重大胜利,得到了各级领导的充分肯定及灾区群众的广泛认可。通过近1个月的野外现场调查、排查、评估,初步掌握了震区次生地质灾害发育分布规律及特征,为科学编制灾区灾后恢复重建地质灾害防治规划、恢复重建地质灾害群测群防监测预防体系奠定了坚实基础。

芦山地震灾区灾后恢复重建地质灾害防治专项规划范围包括6度烈度区所波及区域,并以县级行政区划范围为单位,主要包括:雅安市芦山县(极重灾区)、雨城区、天全县、名山区、荥经县、宝兴县、汉源县、石棉县,成都市的邛崃市、大邑县、蒲江县,乐山市金口河区、夹江县、峨边县、峨眉山市,眉山市东坡区、洪雅县、丹棱县,甘孜州康定县、泸定县及凉山州甘洛县等21个县(市、区)全域。

1 灾区防灾形势分析

芦山地震灾区地处四川盆地西缘高山峡谷区,跨龙门山、鲜水河、安宁河三大地震活动带,地质条件复杂,地貌类型多样,地形切割强烈,地质环境脆弱,本身既是四川地质灾害高发易发区,又是“5·12”汶川特大地震的强震区。短时间内遭受双震叠加的影响,震区山体地质结构扰动更加严重,地质环境更加脆弱,地质灾害更为发育,面临的防灾形势极为严峻:

(1)点多面广、潜在危害大。灾区地质灾害隐患点多面广,截至2013年5月10日地质灾害应急排查阶段工作结束,在规划区共排查核实包括滑坡、崩塌、不稳定斜坡、泥石流等在内的各类地质灾害隐患5361处(图3),这些隐患主要分布在灾区的332个乡镇(占到了灾区全部乡镇总数的90%以上),其中地震直接诱发新增的地质灾害隐患达1490处,新增率高达38.5%。不仅新增隐患多,而且原有隐患其变形也不同程度地出现加剧,对部分县城、城镇、学校、聚居点、交通干线等重要基础设施以及大量分散农户的安全不同程度地构成威胁,亟需积极开展工程防治。受地震影响,不仅造成震区原有的地质灾害群测群防体系大部分遭到破坏,而且还造成震区部分已建重大地质灾害治理工程遭受损毁或安全储备不足,亟需重建修复。同时,大量新增隐患点也需尽快构建群测群防监测预警体系,落实防灾预案。总之,震后灾区地质灾害防范形势严峻,任务艰巨。

图3 芦山地震灾区地质灾害隐患种类分布Fig.3 The distribution of geological hazard types in Lushan earthquake area

(2)隐蔽性强、防范难度高。地震灾区大部分属全国降雨集中区,降雨丰沛,植被茂密,山高、坡陡、谷深,地形高差大。震区海拔高差可达4000m,尤其是山区半数以上地形坡度超过30°[6],交通、通行不便,增大了地质灾害隐患排查发现的难度。同时,受现有技术条件与认识水平所限,一些潜在隐患也很难识别,加之受地震及余震影响,仍有大量隐患点尚处于隐蔽状态。地震诱发的次生地质灾害多位于山坡后缘及山脊处,相对高差较大,一旦成灾,不仅波及范围很大,且其危害范围也很难确定,增大了防范难度。

(3)降雨余震叠加、继发复发性强。受“5·12”汶川特大地震影响,规划区仍有大量的崩塌、滑坡堆积体短时间内尚难自然稳定。受“4·20”芦山强震及其余震叠加,特别是在强降雨影响下,地质灾害的降雨触发阈值将显著降低,不仅导致原有地质灾害隐患变形加剧甚至复活,而且斜坡及沟道内大量松散堆积物极易触发次生地质灾害,导致灾区次生地质灾害风险加剧,并进一步增加救灾救援难度。

2 灾区次生地质灾害主要特征

本文所称次生地质灾害主要是指由地震动荷载导致斜坡破坏而产生的滑坡、崩塌(落石)、泥石流及不稳定斜坡等具有现实威胁或潜在危害作用的地质现象。由于本次地震震级高、震源浅、烈度大、余震频,加之震区地质环境脆弱,地震触发了大量崩塌、滑坡、不稳定斜坡等次生地质灾害。根据应急调查成果,芦山“4·20”强烈地震灾区因地震诱发的次生地质灾害类型主要有:滑坡、崩塌、泥石流、不稳定斜坡等(图4)。

图4 宝兴县城周边因“4·20”地震诱发的滑坡(左)、崩塌(中)、泥石流(右)灾害Fig.4 The earthquake-induced landslide(L),rockfall(M)and debris flow(R)in Baoxing country town

根据对震后地质灾害应急排查成果的初步统计分析,芦山地震灾区次生地质灾害具有以下主要特征:

(1)从隐患类型上看,次生地质灾害以崩塌、滑坡及不稳定斜坡为主,这三类占到了全部新增隐患总数的92.2%,其中尤以崩塌最发育,达599处,占到了40.2%,这主要受控于震区地质地貌及地层岩性。泥石流多以坡面碎屑流为主,但总体数量较少,仅占6.9%(图5)。

图5 芦山地震灾区新增次生地质灾害隐患种类分布Fig.5 The distribution of secondary geological hazard types in Lushan earthquake area

(2)从规模上看,灾区地质灾害隐患以小型为主,达到3970处,占已排查发现总数的74.1%,中型次之,为1146处,占21.4%,大型及以上较少,仅245处,不足5%(图6)。

图6 芦山地震灾区地质灾害规模分类图Fig.6 The classification map of geological hazards size in Lushan earthquake area

(3)从空间分布上看,芦山地震发生后,新增地质灾害隐患点多位于地震极重区芦山县及重灾区雨城、天全、名山、荥经、宝兴、邛崃等县(市、区)(图7),占到了全部新增地质灾害隐患的近80%,其中又以地震极重灾区芦山县为最,新增地质灾害隐患点达432处。“4·20”芦山地震属点源型浅震,受地震波(同时也要考虑到本次灾区曾遭受“5·12”汶川特大地震的波及影响作用)及震区地形地貌、地质构造、地层岩性及斜坡结构等因素综合影响,这些次生地质灾害隐患主要分布在震中双石—大川断裂带槽谷以及北西向深切峡谷沟槽[7]及斜坡中上缘地带。如震后在重要生命线S210省道芦山—宝兴段沿线就排查核实各类地质灾害隐患达122处,其中尤以小型高位崩塌为主,对抢通保通构成重大威胁。

(4)从危害上看,这些次生地质灾害中,尤以滑坡和崩塌危害最大,不仅造成公路(交通)阻断、河道淤塞,给抢险救援人员的生命安全、抢险救灾物资的运输及抢通保通等造成重大危害,而且还直接掩埋(砸毁、砸伤)房屋和行人,成为重要的致灾因素之一。地震直接诱发的泥石流多为坡面碎屑流,其危害性比大型滑坡和崩塌相对较小,但大量松散堆积物堆于沟道及两岸斜坡,为沟谷型泥石流提供了丰富的松散物质来源,其潜在威胁仍然十分巨大。

图7 芦山地震重灾区新增地质灾害隐患分布Fig.7 The distribution of secondary geological hazards in Lushan earthquake area

3 防灾措施及对策

为确保芦山地震灾区灾后恢复重建工作的顺利实施,为灾区重建工作提供必要的地质环境安全保障,灾区地质灾害防治工作在积极总结并充分借鉴“5·12”汶川特大地震灾后恢复重建经验的基础上,坚持“以人为本,民生优先;以防为主,防治结合;依法防灾,科学减灾”的重建原则,以夯实省、市、县、乡四级地质灾害应急响应能力为依托,通过积极开展地质灾害监测预防、地质灾害综合整治及动态防治等综合防范手段,坚持专群结合、防治结合、当前与长远结合科学构建“调查评价、监测预警、工程防治及应急响应”地质灾害综合防治体系,在灾后恢复重建中对灾区地质灾害防治工作有针对性地进行安排部署。

(1)全面加强监测预警。全面恢复重建群测群防监测预警网络,对已排查核实的地质灾害隐患点要逐点完善防灾措施及预案并落实群测群防专职监测员,并严格落实群测群防专职监测工作的相关政策和措施,充分发动基层群众主动参与到防灾工作中来,提高防灾能动性。同时,在调查评价的基础上,对地质灾害集中发育的重点场镇(典型小流域)及重大地质灾害隐患点有选择地组织开展专业监测,提升精细化预报水平,提高预警的准确性,以实现早期预警。

(2)加强动态巡查排查。按照“群专结合”的方式,以县域为单位安排部署地质灾害详细调查及年度地质灾害隐患动态巡查、排查、核查,并结合震区高精度航测、遥感解译等工作,创新排查调查机制,适时提高调查工作精度,提升隐患发现能力。要充分吸取近年来“5·12”汶川特大地震灾区地质灾害防范工作相关经验及强降雨诱发泥石流灾害的教训,重点加强对灾区重要交通干线、重点城镇、学校、聚居地周边以及历史及潜在泥石流沟谷内的地质灾害隐患调查、排查与风险评估工作,充分掌握防灾主动权。

(3)坚持主动预防避让。尊重自然、敬畏自然、顺应自然,对一些暂时难以治理、风险大的隐患点,坚持主动避让。坚持“生命至上,安全第一”,对受地质灾害威胁的分散农户,要主动搬离危险区进行安置,确保安全。并统筹结合新农村建设、土地整理、扶贫开发、城镇化建设等工作,进一步改善其生产生活条件,确保土地资源节约集约利用和“搬得走、能致富”。

(4)积极开展综合整治。对威胁城镇、学校、聚居点等重点区域及重要基础设施的地质灾害隐患点,要根据轻重缓急,分批实施工程治理;对震损地质灾害防治工程进行加固维修;对威胁大、险情重、处置措施相对简单的地质灾害隐患点,积极开展排危除险;对地质灾害集中发育的典型小流域和重点城镇进行综合整治。

(5)加强防灾能力建设。重点通过健全基层专业监测技术支撑机构并配齐人员装备、充实现有专业队伍应急抢险救援及专业调查装备、加强专业技术人才队伍培养建设等措施,着力加强和提升各级地质灾害监测预警及突发地质灾害应急响应支撑能力。

(6)积极开展科学研究。着眼科学识灾、科技治灾、长效防灾,坚持整合科研院所及生产单位的专业技术力量,重点加强地震地质灾害形成机理及其相关防治技术的科学研究,应积极推广新理论、新技术、新方法,提高地质灾害的综合勘查、评价和评估、监测预警预报水平,提升灾害信息采集与快速处理能力和抗灾应急能力[8]。加强震区地质灾害早期识别与判识、地质灾害风险评估与管理等方面的综合研究,提升科技防灾减灾综合能力。

[1]李为乐,黄润秋,许强,等.“4·20”芦山地震次生地质灾害预测评价[J].成都理工大学学报(自然科学版),2013,40(3):264-274.LI Wei le,HUANG Ran qiu,XU Qing,et al.Rapid prediction of co-seismic landslides triggered by Lushan earthquake,Sichuan,China[J].Journal of Chengdu UniversityofTechnology(Science&Technology Education),2013,40(3):264-274.

[2]刘成利,郑勇,葛粲,等.2013年芦山7.0级地震的动态破裂过程[J].中国科学:地球科学,2013,43(6):1020-1026.LIU Cheng li,ZHENG Yong,GE Can,et al.Rupture process of the M7.0 Lushan earthquake,2013[J].Science China:Earth Sciences,2013,43(6):1020-1026.

[3]中国新闻网.中科院评估雅安地震极重灾区烈度达IX度[Z].北京:http://www.chinanews.com/,2013.Chinanews.Chinese Academy of Sciences to assess Ya’an intensity of the earthquake-hit extremely IX degrees.[Z].Beijing:http://www.chinanews.com/,2013.

[4]四川省人民政府.芦山地震灾后恢复重建地质灾害防治专项规划[Z].成都:四川省人民政府办公厅,2013.Sichuan Provincial People's Government. Lushan earthquake post-disaster reconstruction special planning about geologicaldisasterprevention [Z].Chengdu:Sichuan Provincial People's Government Office,2013.

[5]中国地震局.四川省芦山“4·20”7.0级强烈地震共记录到余震8791次[Z].北京:http://www.cea.gov.cn/,2013.China SeismologicalBureau.Lushan“4·20”7.0 magnitude earthquake aftershocks were recorded 8791 times in Sichuan province[Z].Beijing:http://www.cea.gov.cn/,2013.

[6]兰恒星,周成虎,高星,等.四川雅安芦山地震灾区次生地质灾害评估及对策建议[J].地理科学进展,2013,32(4):499-504.LAN hong xing,ZHOU Chong hu,GAO Xing,et al.Secondary geologicalhazard assessmentand hazard mitigation countermeasures in Lushan,Ya'an Earthquake,Sichuan province[J].Progress in Geography,2013,32(4):499-504.

[7]王运生,全清,罗永红,等.四川芦山Ms7.0级地震的地质环境影响分析[J].地球科学与环境学报,2013,35(2):93-99.WANG Yun sheng,QUAN Qing,LUO Yong hong,et al.Geological environmental influence of Lushan Ms 7.0 earthquake in Sichuan[J].Journal of Earth Sciences and Environment,2013,35(2):93-99.

[8]罗银飞,吴国禄,许伟林,等.青海玉树“4·14”地震诱发地质灾害特征及综合防治对策[J].中国地质灾害与防治学报,2013,24(1):104-110.LUO Ying fu,WU Guo lu,XU Wei ling,et al.Yushu in Qinghai province“4·14”characteristics of integrated earthquake disaster prevention measures[J].The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2013,24(1):104-110.