上海近代石印书业的分期问题*

文/许静波

出版史学界一般以1905年“废科举”为界,将上海近代石印书业划分为“黄金时代”和衰落时代。[1]将石印简单地与复制古籍等同起来,从而忽视了对民国及新中国成立后社会变迁的影响。实际上,印刷内容只不过是印刷行业各要素中的一项,印刷技术、管理方式、同业公会、工人运动、社会监管乃至政治动荡都在影响着这个行业的发展。上海近代石印书业只是上海书业和上海石印书业发展的一环,判断起讫的标志应是行业生产经营的主体(石印书局)近代特性的形成与消解,并以其演变和沿革进行分期。

石印书局的近代特性有3点:业务范围的综合性、经营决策的独立性和所有权的私有性。据此,1843年就在上海开展的教会书局石印生产因其非商业化的属性,只能算是上海近代石印书业滥觞的前夜。直到1878年点石斋石印局的出现,大批石印书局构筑起这个行业坚实的基础,才正式开始了近百年的上海近代石印书业。而1956年公私合营则标志着石印书局近代特性的消解,上海近代石印书业随之退出历史舞台。

因此,笔者将上海近代石印书业分成4个阶段:滥觞期(1843~1877年):石印技术传入上海,教会书局开展非商业化石印生产;发展期(1878~1904年):点石斋石印局等一大批石印书局出现,石印成为上海书业主流技术;转型期(1905~1936年):废科举后,铅印书局成为上海书业的领导者,石印书局在其夹缝中勉力生存;尾声期(1937~1956年):抗战的艰难岁月里,众多石印书局改组盘出,而在新中国成立初公私合营中,石印书局存在的基础不复存在,历史翻开了新的一页。

一、滥觞期,宗教书局引新术

1796年,奥匈帝国人A·逊纳菲尔德(Aloys Senefelder)发明石印技术,[2]随着大量的石印书籍及报刊出版,石印出版机构迅速成为了欧美印刷界中新兴的势力。19世纪初叶,“康熙禁教”后隔绝200多年的西学东渐之路重新打开,在传教士的推动下,西方印刷术开始了大规模的东进之旅。来自伦敦会、耶稣会以及圣公会3个系统的传教士不远万里将石印技术从欧洲带到了上海。

1826年5月1日,晚清西学东渐的第一人、伦敦会传教士马礼逊(Robert Morrison)为中国带来第一部石印机,不过最早用来复制绘画,而非印刷中文书籍。1822年,英国传教士麦都思(Walter Henry Medhurst)在巴达维亚(即今印尼雅加达)印刷所印刷了最早的一部中文石印著作,题名为 Chinese School Book的中文课本。[3]其石印作品英文和马来文都有,但以中文石印著作较多。道光二十三年(1843年),上海开埠,麦都思在沪建墨海书馆,主要使用牛做动力的铅活字印刷机,亦将石印机带到了上海,但印刷品并不多,已知的仅有1844年的《祈祷式文》、1846年的《耶稣降世传》和《马太福音注》。[4]

耶稣会系统参与西学东渐的历史比伦敦会要悠久得多。早在明末清初,耶稣会的传教士就来到了华夏大地。作为晚明西学东渐的文化先驱,上海县人徐光启不仅仅自己受洗入教,精通西学,译著等身,而且也影响到了自己的故乡。徐氏一族聚居于上海城西,该地被称之为徐家汇。有清200多年,徐家汇一直有着良好的天主教信仰基础。19世纪初,耶稣会在欧洲重建,再次派出传教士东来,上海的徐家汇是他们开拓教务的重要基地。上海开埠后,耶稣会在徐家汇形成天主教社区。光绪二年(1876年),法国传教士翁寿祺(Casimirus Hersant)因精通摄影,接掌该会的土山湾印书馆,开展照相石印业务。石印业务主要分为两个部分:一方面是石印报刊,内容即江南传教事务、新闻等;另一方面则是石印的“中西圣学、文学之书”[5]以及宗教宣传画,而这些作品应是通过照相石印法印刷的。

自上海华商石印书局兴起之后,土山湾印书馆的石印业务坚持自己的宗教本位,同时也在不断地更新技术和设备,一直持续到20世纪中期,成为3个系统中坚持石印出版最久的一家。

伦敦会和耶稣会在上海的石印活动是由一个团体来完成,而圣公会则几乎赖英国传教士傅兰雅(John Fryer)一人之力。同治七年(1868年),傅兰雅进入江南制造总局翻译馆译书,与徐建寅合作译有《石板印法》,惜未出版。光绪二年(1876年),傅兰雅创办中国近代第一份科普性杂志《格致汇编》,为铅活字印刷,翌年逐渐采用石印技术来制图。不少插图送至英国制版,如李鸿章、李善兰像在英国照相石印制成,徐寿像在英国制成钢板画像后再进行石印。通过《格致汇编》,石印技术正式进入上海书业商业化运营体系。可以说,傅兰雅的《格致汇编》是此前传教士宗教与文化等非商业化石印印刷品[6]与此后点石斋、同文书局、蜚英馆等石印书局商业化运营之间的过渡桥梁。

在近代早期的西学东渐历程中,传教士搭建起了贯穿中西的文化桥梁。石印技术1798年才在欧洲获得专利,不到30年就已经传到了中国及华语文化圈。这种技术传播的速度在近代之前是难以想象的。然而,传教士参与石印,或为宣传宗教,或为普及新知,毕竟不是专职的印刷业从业者,仅仅满足于小手工作坊的规模。他们缺乏资金进行技术革新,也没有相应的市场意识。而且,其外籍与宗教身份,也无法对中国的主体知识分子产生足够的吸引力。

因此,从马礼逊到傅兰雅,东来的传教士们对石印技术在上海的传播做出了重要贡献,也培养了一批懂石印和照相的中国技工,然而其非商业的属性注定无法在上海形成一个行业,仅仅在理论、设备、技术、人才等各方面为近代上海石印书业的兴起做好了准备。

二、发展期,私营书局领风骚

19世纪五六十年代的太平天国运动致使江南藏书大量损毁。为再行文教,清政府除大量建设官书局外,亦鼓励民间书局的出版活动。而战乱亦迫使江南各地书局和文化人才进入上海,为上海近代石印书业的兴起提供了潜在的从业者和读者群。

光绪四年(1878年),《申报》老板英国商人美查(Ernest Major)开办点石斋石印局。初创时主要翻印楹联、碑帖及字画,自石印《鸿雪因缘图记》大卖之后,才开始真正走向了书籍出版的道路,并在光绪八年(1882年)因《康熙字典》而获利甚巨。

点石斋石印局是上海第一家石印书局,标志上海近代石印书业的开始。而著名买办商人徐润在光绪八年(1882年)开办同文书局,则代表华人从此涉足石印书业。[7]与雕版印刷相比,石印书籍具有价格低廉、制版容易、保持书法之美的特点,所以很受读者的欢迎。自19世纪80年代开始,上海石印书业获得较快发展。

一方面,众多华商开办石印书局。扫叶山房、文瑞楼、醉六堂、抱芳阁、文玉山房、千顷堂等传统雕版书局增开石印业务,蜚英馆、鸿文书局、石仓书局、清华书局、龙文石印书局等石印书局相继开设,“迨戊子年(1888年),石印大盛”;另一方面,石印技术设备迅速升级和国产化。传教士最初在上海开展石印时所使用的印刷机是木制石印架和手摇石印机,人力操作,速度极慢。点石斋石印局更以转轮石印机,每机八人,分作两班,轮流摇机,一人续纸,二人接纸,虽然仍旧是人力操作,但是效率提高不少。光绪十二年(1886年)英资麦利洋行引进英“许士耿博”厂制石印书画机器,“可装置煤气火力,一日能印七千余张”,蒸汽动力从此逐步代替人力成为了石印的主要能源。

技术的进步,新动力的应用,较易获得的设备与原材料使得华人能够更加便捷地投资石印书业,而华资石印书局的大量出现,代表着上海近代石印书业的形成和黄金时代的到来。

作为最早形成的近代行业之一,上海近代石印书业以技术打破中国人的“天下观”。点石斋的老板美查是英国人,同文书局的老板徐润是广东人,扫叶山房由苏州迁来,蜚英馆则是江西人的产业。可以说,上海石印业的繁荣一定程度上是吸收了全国资本所致。反之,上海石印业的影响也遍及全国,哪怕是古籍翻印,也因为印刷方式的近代化而代表着新学的传播。上海近代石印书业促进了传统雕版书业的近代转型以及纸张、油墨、摄像、印刷机械生产及维修等上游行业和书籍销售网络等下游行业的全面发展,并为传统文人在科举之外开辟了一条近代转型的新路。

然而,石印书局受传统书业影响,没有清晰的版权意识,局主的角色类似于传统的藏书家,凭借的是其搜集书的眼光和能力,“述”重于“作”,没有意识到编辑的重要性,所招收的文人不是校书者就是抄书者。企业组织形式以小企业、小作坊为满足,局限于传统书坊的规模,没有整合行业的要求和动力,在技术上也没有进步的要求。所以,当“废科举”的寒风吹至,上海近代石印书业即进入严冬期。

三、转型期,石印书局失牛耳

光绪三十二年(1905年)废科举之后,“西学”从此成为中国社会政治、经济、文化、价值等体系的主流,石印科举用书大量积压,“千百万资本之老书,半多呆搁”。旗帜性石印书局如同文书局、蜚英馆因此相继歇业,上海近代石印书业走出黄金时代,铅印书局成为上海书业的执牛耳者。

为在恶化的市场环境中求得一席之地,各石印书局开源节流,勉力经营:将发行所和印刷所分开定址,发行所集中在租界福州路、望平路一带,人流量大,市面繁华;印刷所则散居上海各地租金低廉之所。除石印书籍之外,亦承接其他印刷业务,如上海藻文书局为苏松太官银钱局印制一元、五元、十元的石印钞票。各书局兼营文具、仪器的售卖;致力开拓外地市场,依靠铁路和邮传系统,行销书籍“北至奉吉,南迄闽广,西则滇黔边徼,东则鲁皖浙各省,远而至于东西洋诸名国。邮筒往来,日必数十起。轮轨交驰,寄运灵捷”。[8]

依靠上述努力,大多数晚清石印书局在民国时期继续经营,出版了大量传统古籍、旧小说、戏曲弹词等书籍,而废科举后出现的石印书业的行会组织书业公所依然发挥着作用,直到20世纪30年代初才和书业商会合并为上海书业同业公会。石印技术和资金的门槛持续降低,陈栩曾计算过1919年石印企业投资成本:

落石架上小印刷而言。每日不过印六百张而已。摇架兼打湿布一人,擂墨兼付纸一人。月约工食洋二十余元,殊不合算。但资本甚微,不过二百元已足。若用大架则一日可印三千,用引擎发动则一日可印六千。资本约三千元已足,此等规模较大,自可雇用管车工头。应毋庸述。其不用照相石印者,资本可减一半。[9]

投资200元就可成立一家石印书局,而这不过是两名工人月薪加饭费的10倍而已,可见投资之低。小型石印书局因此大量出现,“较粪厕尤多,林立于棋盘街、四马路之两旁”。[10]一些非出版机构也利用石印来制作书籍或者小册子,如圣苍明智大学、圆明法师会、国群铸一通俗讲演社、上海清真西寺理事会、上海全球华侨总公会秘书处等。

这个时期最为著名的石印书籍主要由上海大型综合型书局出版。30年代初,商务印书馆建成一处四所。一处为总务处,四所为编译所、印刷所、发行所、研究所。印刷所工务系下辖七股,石印股为其中一股,石印股分为黑色照相部、黑色落石部、黑色石印部、珂罗版部。此外,和石印有关的亦有制版股下的整版部、绘石部、彩色照相部、传真版部以及彩印股下的彩色石印部。在张元济的领导下,商务石印了《四部举要》《四库全书》《百衲本二十四史》《道藏》等一大批古籍丛书。

这一时期,石印书局虽然失去了上海书业的领导地位,但是依然为书业的繁荣作出重要贡献,上到大部古籍丛书皇皇巨著,下至地摊休闲小调乡土俚俗,都有石印书籍的身影。然而,同期的书业环境亦持续恶化:社会知识体系与读者阅读习惯的进一步西化致使古籍研究成为少数学人的专业领域,粗制滥造的石印小说带来石印书籍品位的下降。而伴随着出版机构近代化和著作人职业化,出版界对于“版权”的认识也逐渐加深,石印书局更加难以出版新籍,愈来愈失去在出版界的话语权。有组织的工人运动亦使得石印书局运营成本增加。小型化的石印书局虽然经营灵活,但是抵抗风险能力较差。最终,在连续的社会动荡中,上海近代石印书业走向了尾声。

四、尾声期,近代石印退舞台

抗战开始后,硝烟中的上海书业损失惨重,商务、中华这样的大型出版集团亦要西迁躲避战火。而小本经营的石印书局无力外迁,在“孤岛时期”亦境况艰难,不得已纷纷改组盘出,如广益书局“创业于前清光绪二十九年”,原来的“合伙人无意继续经营,改组股份有限公司”;鸿宝斋书局“民国廿六年改组”,1944年“暂停营业”;大文书局亦是“营业暂停,职员全无”。

即使在抗战胜利之后,石印书业乃至整个上海出版界的春天也一直没有到来,“出版的成本一共涨了206倍”,而同时期书籍的价格仅上涨不到70倍,“这与成本上涨比较起来,真如小巫见大巫了”。[11]在这种情况下,连商务印书馆都处于依靠贩卖纸型和善本书度日的境地,亏损甚重,众多的石印书局更是气若游丝、奄奄一息了。

直到新中国成立之后,由于社会环境稳定,石印书业重新掀起了一个小高潮。据统计,从1949年12月至1950年9月,由政府介绍向银行贷款的私营出版单位有73家,贷款余额近亿元(旧币);1950年上半年,新华书店共代销私营出版社出版书刊266万册,相当于新华书店本版书销售的80%。[12]然而好景不长,在出版总署和上海出版行政机关的领导下,上海书业很快就面临着“出版印刷发行专业化分工”“私私合营”“公私合营”3次冲击。在这3次冲击中,上海石印书局逐渐失去了经营的自主权。

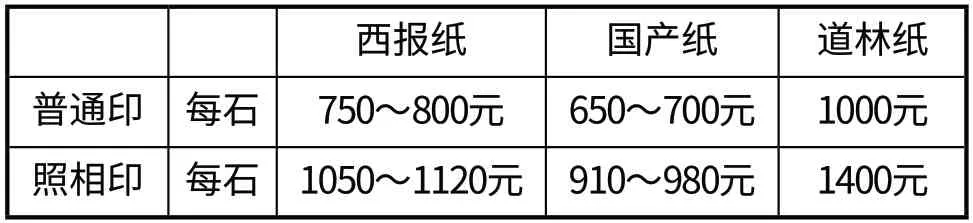

首先,石印书局失去定价权,书籍价格由上海市书业同业公会决定。如1952年1月8日《上海影印西书联合出版业业务公约》所附录之《影印西书定价计算办法》,其规定价格见表1。

表1 1952年影印西书定价计算办法

大部分书的成本约在定价之四折至四折半之间。而在公有化完成之后,私营石印书局不复存在,书籍实行政府定价。

其次,石印书局的发行逐步由新华书店来包揽。在社会主义改造初期,由于政府所属的书籍发行机构新华书店尚没有能力支撑起整个的销售网络,除出版、印刷之外,在发行领域还是保留了相当一部分的私营发行部门,石印书局可以自销书籍,或经销新华书店的书籍。直到1953年12月12日出版总署决定将第一届全国出版会议后成立的三联书店、联营书店与商务、中华和开明合组的公私合营的中国图书发行公司并入新华书店,从此新华书店成为全国唯一的书刊发行网,私营图书发行业则迅速萎缩直至消失。从此石印书局的书籍只能由新华书店经销。

最后,席卷上海工商业的公私合营(1951~1956年)使得石印书局国有化,彻底丧失经营自主权。在行业划分上,石印书局一般被归为旧书类,在当时的社会条件下,旧书处于被忽视的地位,如锦章书局出版旧书,却被读者认为是含有毒素,需要销毁。在合营的过程中,石印书局多被兼并、转业或停业。

如前所述,业务范围的综合性、经营决策的独立性和所有权的私有性是上海近代石印书业的近代特性。专业化分工让石印书局失去了经营范围的综合性,社会主义改造限制了石印书局的经营,公私合营让石印书局国有化。1956年夏,上海书业完成了公私合营,石印书局退出历史舞台,上海近代石印书业至此终结。

在此之后,国有制的上海印刷企业继续进行石印生产,但由于其所有制身份,已属上海当代石印书业。直到20世纪80年代,石印技术才最终退出了上海印刷市场,上海石印业的历史亦真正终结。但即便如此,上海石印实践却依然进行,不过是从印刷市场走向了艺术创作领域,成为版画的一脉分支。[13]

注释:

[1]参见叶再生.中国近现代出版通史[M].北京:华文出版社,2002;Christopher A.Reed .Gutenberg in Shanghai:Chinese print capitalism,1876-1937[M].Canada:The University of British Columbia Press,2004;张树栋.中华印刷通史[M].北京:印刷工业出版社,1999年版;张秀民、韩琦.中国印刷史[M].杭州:浙江古籍出版社,2006.等著作的观点。

[2]Aloys Senefelder .Senefelder on Lithography:The Classic 1819 Treatise[M].New York:Dover Publications,INC,2005:1-40

[3][4]Alexander Wylie .Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese:Giving a list of their publications,and obituary notices of the deceased[M]original edition published by Shanghai:American Presbyterian Mission Press,1867,reprinted by Taipei:Ch’eng-wen Publishing Company,1967:30,34

[5]钟鸣旦.徐家汇藏书楼明清天主教文献.第五册[Z]台北:方济出版社,1996:2509-2511,2511

[6]傅兰雅称“《汇编》与教事不关。”(《格致汇编(第二年)》.第五卷,16)

[7]徐润.徐愚斋自叙年谱[M].民国十六年香山徐氏校本。

[8]鸿宝斋书局.上海鸿宝斋书局各种书目一览表[Z].徐蜀、宋安莉.中国近代古籍出版发行史料丛刊.第25册.北京:北京图书馆出版社,2003:602-668

[9]照相石印法[M].在陈栩.家庭知识.1918年第3期:67

[10]新书评骘[J].国民日日报,1903.8.15

[11]陈东林.战后两年来的中国出版界[J].中华教育界,1948(2)

[12]陈伯海.上海文化通史[M].上海:上海文艺出版社,2001:598

[13]其作品被称为“石版画”,超现实主义绘画的代表人物西班牙画家萨尔瓦多•达利就有很多石版画作品,其《毕加索肖像》曾亮相于2002年上海艺博会。