电针配合手法治疗椎动脉型颈椎病的临床研究

郭学泉,王宏志(.黑龙江中医药大学0级硕士研究生,黑龙江 哈尔滨 50040;.黑龙江中医药大学附属第一医院骨一科,黑龙江 哈尔滨 50040)

电针配合手法治疗椎动脉型颈椎病的临床研究

郭学泉1,王宏志2

(1.黑龙江中医药大学2011级硕士研究生,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院骨一科,黑龙江 哈尔滨 150040)

目的:观察电针配合手法治疗椎动脉型颈椎病的临床疗效。方法:68例随机分为治疗组和对照组各34例。治疗组用电针配合手法治疗,对照组用颈椎牵引治疗。结果:总有效率治疗组94.12%,对照组76.47%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05);治疗组治疗后两侧椎动脉、基底动脉血流改善情况优于对照组(P<0.05)。结论:电针配合手法治疗椎动脉型颈椎病疗效好。

椎动脉型颈椎病;电针;手法

2012年1月至2013年1月,我们用电针配合手法治疗椎动脉型颈椎病34例疗效显著,现报道如下。

1 临床资料

共68例,均为2012年1月至2013年1月黑龙江中医药大学附属第一医院门诊患者,分为两组。治疗组34例,男16例,女18例;年龄最小30岁,最大63岁,平均(46.8士1.1)岁;病程最短1个月,最长3年,平均(11.5土5.8)个月。对照组34例,男15例,女19例;年龄最小31岁,最大65岁,平均(47.1土2.8)岁;病程最短1个月,最长3年,平均(12.5士6.4)个月。两组性别、年龄、病程等比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:参照国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》中椎动脉型颈椎病诊断标准[1]。①头晕以后枕部为主,头痛或颈枕痛,颈项酸痛伴活动困难;②位置性眩晕、猝倒、视物模糊、恶心、欲吐;③颈椎摄片或CT检查示颈椎生理曲度变小、变直,椎间隙变窄,颈椎部分节段有不同程度的骨质增生;④经颅多普勒超声(TCD)检查示椎-基底动脉供血紊乱。

纳入标准:①符合椎动脉型颈椎病的诊断标准确;②年龄30~65岁;③无针灸禁忌症;④观察期内未采取其他治疗方法;⑤自愿加入本试验,并签定知情同意书。

排除标准:①有针灸禁忌症;②眼源性、心源性、脑源性及耳源性眩晕;③合并有严重心、脑、肾、高血压、贫血、精神病及造血系统功能障碍等疾病;④颈椎有骨折、脱位、颈椎肿瘤、结核等疾病;⑤妊娠或哺乳期妇女。

2 治疗方法

治疗组:电针配合手法微调。①电针治疗:根据X线片及CT的检查结果选取相应病变节段的颈夹脊穴、大椎、风池(双侧)、风府、百会、四神聪、后溪、天柱。患者取坐位,穴位皮肤常规消毒,使用无菌针灸针(0.35mm×25mm,0.35mm×40mm)常规针刺,得气后接电针仪,选用疏密波,电流量均以患者能耐受为度,每次30min,每日1次。②手法治疗:电针结束后进行手法微调治疗。a.微调手法:让患者取俯卧位于治疗床上,术者立于治疗床头,用左手掌部紧托患者下颌部,右手掌部紧固定患者头顶枕部,嘱患者颈部放松,术者将患者微屈头部向头顶方向微牵引,当接近牵引力限度时,再以适当的力量使其继续左右微旋转5°~30°,各做3次;颈部做微屈伸各做3次,以患者的耐受力为度。手法宜稳、缓、轻,不宜粗暴。b.放松手法:在颈项部用揉、弹、点压穴位(如颈夹脊穴、大椎、风池、风府、百会、四神聪、供血、后溪、天柱),如症状加重时,先给予安抚或休息,待患者症状稍缓解时,再开始治疗。每次30min,每日1次,6天为一疗程,休息1天后再进行下一疗程,共治疗3个疗程。

对照组:单用颈椎牵引治疗,患者坐位,牵引重量为3kg,以患者能耐受为准,每次30min,每日1次,6天为一疗程,休息1天后再进行下一疗程,共治疗3个疗程。

3 疗效标准

参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[1]。痊愈:眩晕症状和体征全部消失,恢复正常工作和劳动。显效:大部分症状和体征消失,较治疗前症状明显减轻,基本能够进行日常活动。有效:少数症状得到改善,日常劳动和工作仍受到一定影响。无效:症状较治疗前无明显改善,明显影响工作和生活。

治疗前、治疗后各用彩色多普勒超声诊断仪检测1次,经颈窗和枕窗检测患者双侧椎动脉和基底动脉,记录测量参数为收缩期最大血流速度(PS)和时间平均血流速度(TAMn)。

采用SPSS15.0统计学软件进行t检验和χ2检验,P<0.05为具有统计学意义。

4 治疗结果

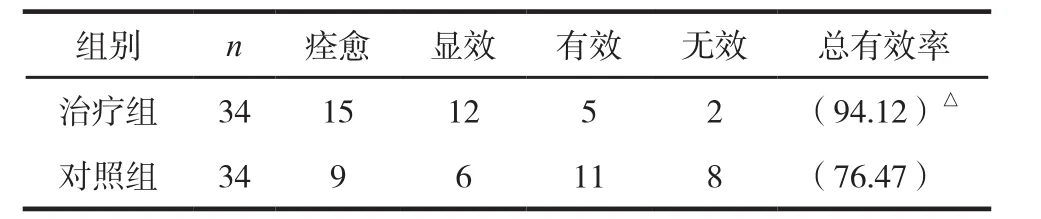

两组疗效比较见表1。

表1 两组疗效比较 例(%)

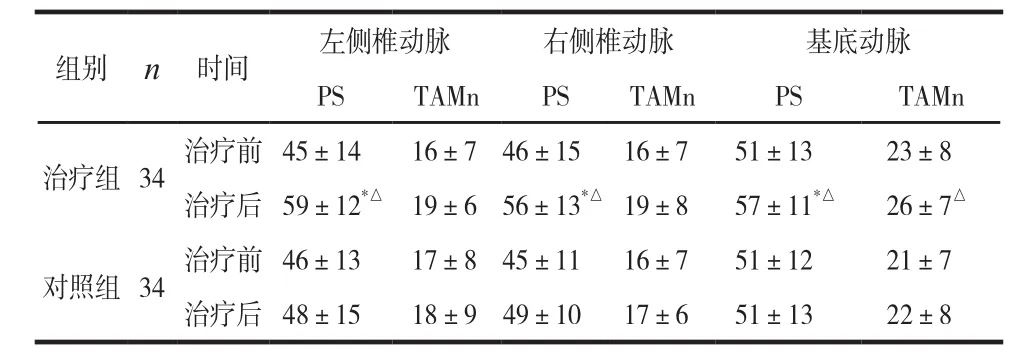

两组治疗前后TCD检测结果比较见表2。

表2 两组疗前后TCD检测结果比较 (x±s)

5 讨 论

椎动脉型颈椎病属中医 “眩晕”、“骨痹”范畴。多由气血亏虚或长期低头工作劳损等,使经脉受损、血脉瘀阻、气血不能上荣、脑失所养、髓海不足而发。治疗当疏通经络、活血化瘀,促进气血运行,改善颈及脑部血液循环。

电针治疗作用。电针治疗可以扶正祛邪,疏通经络,行气活血,补益脑髓。颈夹脊穴为经外奇穴,在足太阳经和督脉之间,调太阳、督脉之气,升阳补髓海;大椎属于督脉之要穴,督脉为阳脉之海,可升发清阳而养脑;风池穴为胆经在颈部的要穴,为胆经与阳维脉的交会穴,阳维脉又可维系诸阳经脉,使气血上注于脑;百会为诸阳之会,足太阳、督脉交会穴,穴居高位,四周各穴罗布有序,针之可促进督脉经气通畅,调节脑部经络气血运行;大椎和风府为治风之要穴,针刺大椎、风府、百会等督脉穴可调节督脉、行气活血、补养脑髓;针刺颈夹棘穴、风池和天柱等穴可疏通足太阳、少阳经气,振奋阳气,阳气通达,气血上荣则眩晕自止;四神聪局部取穴,针刺补血益髓、醒脑开窍,可疏通督脉脑络气血运行,改善脑供氧;后溪为手太阳经穴位,也是八脉交会穴,通于督脉,刺之可调畅手太阳、督脉两经经气。诸穴通过改善脑部供血,脑髓得养,则眩晕自止。电针选用疏密波,其特点是动力作用较大,治疗时兴奋效应占优势,能增加代谢,促进气血循环,改善组织营养,消除炎性水肿,缓解肌肉血管的痉挛,改善微循环及局部组织的供血,以及解除椎动脉所受的压迫,增加脑血流;对神经损伤的再生修复起到促进作用;还可舒筋活络、调理气血、扩张脑血管的作用,使脑血流量增加,缺血、缺氧状态得到改善,从而缓解了颈部肌肉痉挛。石学敏等[2]认为电针能带动颈部肌肉有节律的跳动,它可改善椎-基底动脉血管的柔顺性和血管弹性,从而减少血流的阻力。同时,消炎、促进新陈代谢及解除血管痉挛,扩张椎-基底动脉,改善椎-基底动脉供血不足,恢复脑部正常供血流量,故治疗椎动脉型颈椎病有效。

手法治疗作用。椎动脉型颈椎病是由于颈部动力平衡和静力平衡被破坏,导致颈椎生物力学失衡所引起。颈椎静力平衡系统主要是椎体、椎间盘、附件,其动力平衡系统主要是颈部周围肌肉与韧带。颈部肌肉劳损或者退行性变,肌肉和血管痉挛、韧带钙化,颈椎椎体骨质增生和椎间盘退行性病变,可刺激或压迫椎动脉,出现椎动脉的痉挛、扭曲和狭窄。张仲博等[3]认为推拿手法可以调整钩椎关节位置关系,改善椎间孔大小,调整颈部周围软组织应力分布,增强颈椎稳定性。手法微调更重视调整钩椎关节增生及颈间盘病变与椎动脉位置关系。微调手法能够充分有效的纠正关节突关节,分开钩锥关节,矫正关节错位及增大椎间隙,恢复颈椎横突间生理距离。减少刺激局部穴位感受器,反射性地降低交感神经的兴奋性,解除神经、血管及椎-基底动脉系等组织的刺激、压迫和痉挛,促进气血的运行,增加椎动脉的血液供应,从而改善脑部血供和局部血液循环,使椎动脉供血不足所致的眩晕、头痛等症状和体征缓解或消失。放松手法可舒筋活血、活络定眩,松解颈项部软组织的粘连和紧张痉挛的肌肉,使患者充分放松,促进局部血液循环。能够改善颈椎韧带系统的异常应力环境,重建或恢复脊柱生物力学平衡,维持颈椎稳定和平衡,延缓颈椎小关节、颈椎间盘等结构退变进程。

观察表明,电针配合手法治疗椎动脉型颈椎病能有效改善颈椎小关节紊乱,缓解颈部各肌群紧张状态及血管痉挛,降低血管紧张和阻塞程度,改善血液循环,促进炎症吸收及新陈代谢,损伤修复,解除椎-基底动脉供血不足。

[1] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M],南京:南京大学出版社,1994:186-189.

[2] 石学敏,杨兆刚,周继曾,等.针刺治疗假性延髓麻痹325例临床和机理研究[J].中国针灸,1999,19(5):291.

[3] 张仲博,房敏,蒋诗超.推拿手法治疗椎动脉型颈椎病的生物力学机制研究进展[J].辽宁中医,2012,39(3):564-566.

R245.319.815.5

B

1004-2814(2014)04-0318-02

2013-11-20

王宏志