脑樟不同部位精油成分及其含量变化研究

胡文杰,江香梅,杨海宽,章 挺,赵玲华,肖复明

(1 江西省林业科学院 国家林业局樟树工程技术研究中心,江西 南昌 330032;2 井冈山大学 生命科学学院,江西 吉安 343009)

樟树(Cinnamomumcamphora(L.)Presl.)为樟科樟属常绿乔木树种,国家Ⅱ级保护植物。樟树分布于北纬 10°~ 34°,东经 88°~ 122°,从海南岛至长江以南各省均有分布,主要包括我国海南岛、台湾、福建、江西、广东、广西、湖南、湖北、浙江、四川、云南、贵州等地[1],垂直分布于海拔 300~1 000 m 的低山丘陵地区。樟树是集材用、药用、香料、油用、观赏于一体的多用途树种,其中化学利用前景广阔,其根、茎、叶精油中富含芳樟醇、樟脑、1,8-桉叶油素、龙脑、异-橙花叔醇和黄樟油素等重要天然成分[2-5],是香料香精、医药、化工、食品、调味品的重要原料。按枝叶精油中所含主成分的不同,可将樟树分为脑樟(主含樟脑,下同)、芳樟(芳樟醇)、油樟(桉叶油)、异樟(异-橙花叔醇)和龙脑樟(右旋龙脑) 5 种化学型[4]。有关樟树化学成分的研究已有较多报道[2-4,6],但针对不同化学类型和不同部位分析其得油率、精油中主成分及其相对含量变化规律的研究尚未见报道。脑樟是樟树5种化学型中利用历史最长、用途最广泛的一种,其主要成分樟脑一直是我国的传统香料和药用原料。本研究从科学利用的目的出发,系统研究脑樟化学型不同部位得油率、精油中主成分及其相对含量的变化规律,旨在为脑樟化学利用有效部位的精准选择及其原料基地的经营管理提供科学依据和实践指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

从江西省林业科学院樟树基因库中,选择 5 年生的脑樟,从中随机选10 棵作为本试验样株。

1.2 试验方法

1.2.1 样株采集及处理 于 2012 年 10 月中旬,将 10 棵样株整株挖出,深度为根系分布所达范围。洗净泥沙并晾干表面水分后,将每棵样株分6 个部位取样,其中地上部位分为叶、当年生枝(新枝)、老枝、树干 4 个部位,地下部分分为主根和侧根 2 个部位。将枝、树干、根等用切片机切碎。每样株分别按各部位称取鲜质量后,用封口袋分别装好,用于提取精油。

1.2.2 水蒸汽蒸馏法提取不同部位精油 在自制水蒸汽蒸馏器(由桶高40 cm、直径 25 cm,桶盖顶部带有导管以及直径28 cm、深度为 15 cm的不锈钢容器组成)中分别加入沸水(节省提取时间和统一起始提取温度)2 500 mL和 200 g不同部位处理好的样品(预试验表明,水料比为 2 500 mL∶200 g,加热功率为1 200 W时提取率最大),收集精油,称质量,计算各部位得油率,得油率=精油质量/材料质量×100%。

1.2.3 精油成分分析样品的制备 将 10 棵样株同一部位提取的精油,用移液器等量吸取并充分混合后,作为脑樟该部位精油成分分析测定的试验样品,用于GC-MS检测。

1.2.4 精油成分检测方法及条件 利用江西省林业科学院国家林业局樟树工程技术研究中心的Perkin Elmer气相色谱-质谱联用仪,检测各精油样品中的化学成分及其相对含量。

Perkin Elmer Clarus 680 型气相色谱仪,色谱柱为Elite-5 MS,石英毛细管柱为 30 m×0.25 mm×0.25 μm。色谱程序升温条件为:进样口温度 280 ℃;柱温 50 ℃保持 2 min,以3 ℃/min升至 180 ℃,保持 2 min,再以 8 ℃/min升至 240 ℃保持 5 min,共运行 60 min。载气为He,流速 1.0 mL/min,进样量 0.5 μL,分流比 10∶1。

Perkin Elmer Clarus 600 C 型质谱仪,质谱条件:EI-MS,EI离子源温度 180 ℃,接口温度260 ℃,扫描范围(m/z) 50~620。

1.2.5 数据处理及质谱检索 采用Nist谱库、文献检索和人工解析等联合方法,鉴定、确认精油中的各种成分,利用峰面积归一法计算各成分的相对含量。

2 结果与分析

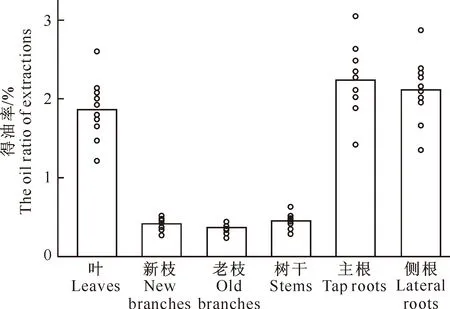

2.1 脑樟不同部位的得油率

脑樟 10 棵样株、每样株6 个部位(叶、新枝、老枝、树干、主根和侧根,下同)的得油率见图1。由图1 可知,脑樟 6 个部位之间得油率差异极大。在脑樟 6 个部位中,主根平均得油率最高,达 2.23%,老枝平均得油率最低,仅 0.36%。各部位平均得油率高低顺序为:主根(2.23%)>侧根(2.11%)>叶(1.86%)>树干(0.45%)>新枝(0.41%)>老枝(0.36%)。若以植株空间结构而论,自形态学上端到形态学下端,平均得油率呈两端(根和叶)高、中间低的变化规律。由图1 还可知,同一部位不同植株间,其得油率差异也极大。如叶得油率最高的植株达 2.6% 以上,得油率最低的植株只有 1.2% 左右;再如主根精油,得油率最高的植株达 3.1%以上,而得油率最低的植株只有 1.4% 左右。

图1 脑樟不同部位的得油率柱的顶端表示该部位的平均值;小圆圈表示各样株该部位的实测值,图3同

2.2 脑樟不同部位精油成分的比较

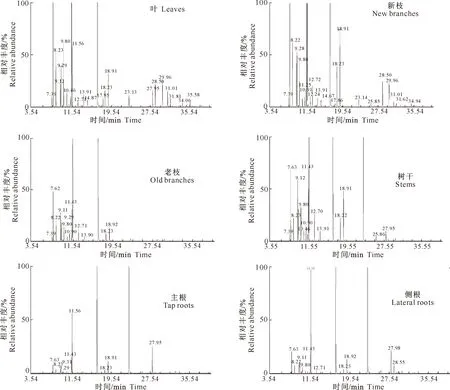

2.2.1 不同部位精油成分检测结果 脑樟 6 个部位精油成分检测的总离子流图见图2。经检索、解析和查对文献,从叶、新枝、老枝、树干、主根和侧根6个部位的精油中共鉴定出60 种化学成分,这6个部位鉴定出的化学成分分别为 46,43,44,29,25 和 25 种,已鉴定的成分(图2)分别占相应总组分的 90.48%,89.44%,89.70%,95.27%,89.91% 和 88.21%。

2.2.2 不同部位精油成分组成的差异 由图2 可以看出,脑樟 6 个部位精油成分组成差异显著。在已鉴定出的 60 种成分中,6 个部位共有成分17 种,分别为α-蒎烯、莰烯、β-蒎烯、月桂烯、β-水芹烯、柠檬烯、1,8-桉叶油素、γ-萜品烯、萜品油烯、芳樟醇、樟脑、萜品醇-4、α-松油醇、黄樟油素、甲基丁香酚、异丁香烯和α-石竹烯。除此之外,地上4个部位(叶、新枝、老枝和树干)共有成分有 7 种,分别为桧烯、β-罗勒烯、蒈烯-4、p-伞花烃、龙脑、α-荜澄茄油烯和榄香烯;地下2个部位(主根和侧根)共有成分有 6 种,分别为2,6-二甲基-5,7-辛二烯-2-醇、E-金合欢烯过氧化物、檀香萜、马兜铃烯、檀香醇和异喇叭茶烯。此外,叶、新枝和老枝共有成分有 17 种,分别为三环烯、侧柏烯、罗勒烯、反式-4-侧柏醇、香茅醛、甲酸异龙脑酯、2,6-二甲基-3,5,7-辛三烯-2-醇、β-香茅醇、乙酸异龙脑酯、乙酸香叶酯、β-榄香烯、大香叶烯D、γ-古芸烯、匙叶桉油烯醇、石竹烯氧化物、α-愈创烯和β-橄榄烯;叶和新枝共有成分有 1 种,即柠檬醛;新枝和老枝共有成分仅α-杜松烯 1 种;树干、主根和侧根共有成分有δ-杜松烯和肉豆蔻醚 2 种。其他为各部位特有成分,其中叶特有成分有 3 种,分别为橙花醇、异-橙花叔醇和韦得醇;老枝特有成分有 2 种,即4-亚甲基-1-(1-甲基乙基)环己烯和香橙烯氧化物-(2);树干特有成分有 3 种,分别为β-荜澄茄油烯、α-桉叶烯和β-愈创烯;新枝、主根和侧根均无特有成分。本研究中南昌所产的脑樟与产于广西[7]、江西吉安[4]等地脑樟叶精油成分相比,所检测的共有成分有 7 种,分别为莰烯、β-蒎烯、1,8-桉叶油素、芳樟醇、樟脑、萜品醇-4、α-松油醇;此外,本试验还检测到特有成分27 种,分别为β-水芹烯、乙酸异龙脑酯、柠檬醛、三环烯、侧柏烯、β-罗勒烯、蒈烯-4、反式-4-侧柏醇、香茅醛、硫氰乙酸冰片酯、2,6-二甲基-3,5,7-辛三烯-2-醇、橙花醇、β-香茅醇、顺-香叶醇、α-荜澄茄油烯、乙酸香叶酯、β-榄香烯、异丁香烯、大香叶烯-D、γ-古芸烯、榄香烯、α-石竹烯、韦得醇、匙叶桉油烯醇、石竹烯氧化物、α-愈创烯和β-橄榄烯;本试验未检测到的组分有 13 种,分别为α-侧柏烯、α-萜烯、β-香叶烯、石竹烯、芹子烯、α-古巴烯、丁香烯、乙酸香草酯、β-没药烯、乙酸松油酯、甲基异丁香酚、β-桉油醇和愈创木醇。

图2 脑樟不同部位精油的总离子流图

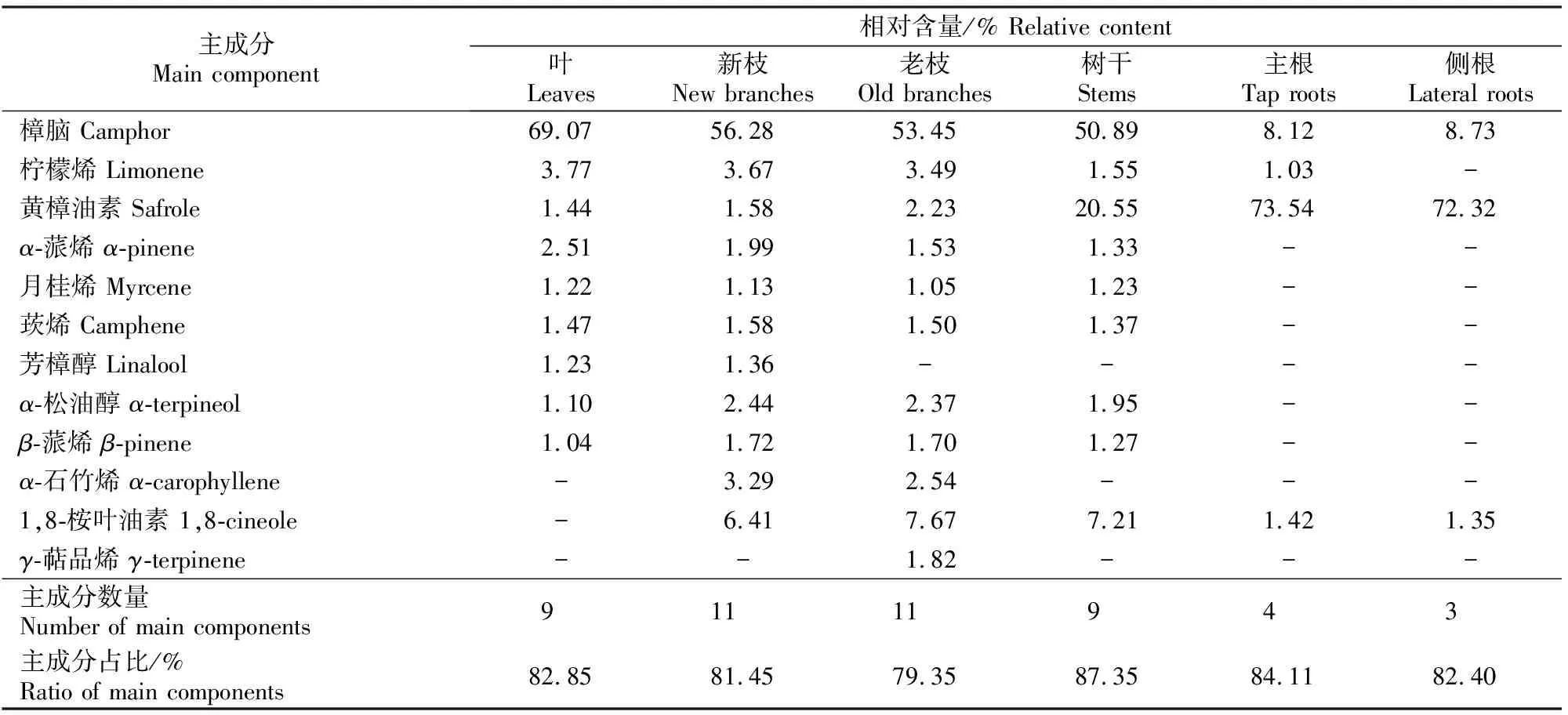

2.2.3 不同部位精油主成分及其相对含量的差异 (1) 主成分组成差异。将各部位精油中相对含量大于 1% 的主成分列于表 1。由表 1 可知,各部位精油主成分组成差异很大。6 个部位精油中,共有主成分 2 个,即樟脑和黄樟油素。除此之外,叶、新枝、老枝、树干和主根共有主成分 1 个,即柠檬烯;地上 4 个部位共有主成分 5 个,分别为α-蒎烯、月桂烯、莰烯、α-松油醇和β-蒎烯;新枝、老枝、树干、主根和侧根共有主成分 1 个,即1,8-桉叶油素;叶和新枝共有主成分 1 个,即芳樟醇;新枝和老枝共有主成分 1 个,即α-石竹烯。除老枝有 1 个特有主成分γ-萜品烯外,其他部位均没有特有主成分。叶片精油中樟脑为绝对主导成分,占 69.07%;根精油中黄樟油素为绝对主导成分,侧根占72.32%,主根占73.54%。与产于广西[7]、江西吉安[4]等地的脑樟相比,本研究从产于南昌脑樟中所检测到的共有成分相对含量大于 1% 的有 2 种,分别为莰烯和樟脑。除此之外,本试验没有检测到特有主成分。本试验未检测到的主成分有 4 种,分别为α-萜烯、β-香叶烯、石竹烯和芹子烯。

(2) 主成分数量及其相对含量差异。由表1可以看出,叶片精油主成分有 9 种,其相对含量占精油总组分的82.85%。其中相对含量最高的前 3 种成分为樟脑、柠檬烯和α-蒎烯,其相对含量分别为 69.07%,3.77% 和2.51%,樟脑为绝对主导成分。新枝和老枝精油主成分数量及种类相同,均为 11 种,其相对含量分别占精油总组分的81.45% 和 79.35%;其中含量最高的 3 种成分为樟脑、1,8-桉叶油素和柠檬烯,新枝中 3 种成分的相对含量分别为 56.28%,6.41% 和 3.67%,老枝中的相对含量分别为 53.45%,7.67% 和 3.49%;樟脑在这2个部位中依然是绝对主导成分,但其相对含量较叶片分别下降 12.79 和 15.62 个百分点;1,8-桉叶油素相对含量在这 2 个部位中显著增加。树干精油主成分有 9 种,其相对含量占精油总组分的 87.35%;相对含量最高的 3 种成分为樟脑、黄樟油素和1,8-桉叶油素,其相对含量分别为 50.89%,20.55% 和 7.21%;樟脑相对含量虽然还是绝对主导成分,但在老枝的基础上进一步降低。与此同时,黄樟油素相对含量则急剧增加到 20.55%,位列第2大成分,而1,8-桉叶油素则继续维持较高水平。主根精油主成分只有 4 种,分别为黄樟油素、樟脑、1,8-桉叶油素和柠檬烯,相对含量分别为 73.54%,8.12%,1.42% 和 1.03%,这4种主成分相对含量合计占精油总组分的 84.11%;这一部位精油主成分的显著特点是主成分数量急剧减少,而占绝对主导地位的主成分相对含量则急剧升高且集中,突出表现为黄樟油素相对含量占绝对主导地位,樟脑相对含量在主根中退居次位,且其相对含量更是由绝对主导降至 8.12%。侧根精油主成分进一步减为 3 种,分别为黄樟油素、樟脑和1,8-桉叶油素,相对含量分别为 72.32%,8.73% 和 1.35%,这3种主成分相对含量合计占精油总组分的 82.40%,与主根中相对含量最高的 3 种成分基本一致。

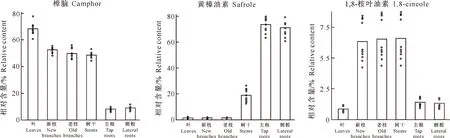

(3) 典型性成分及其相对含量差异。将一个或多个部位精油中相对含量大于 5% 的主成分设为典型性成分,则脑樟 6 个部位精油中的典型性成分有 3 种(表 1),即樟脑、黄樟油素和1,8-桉叶油素。其中樟脑在 6 个部位精油中的相对含量均大于 5%,尤其在地上 4 个部位(叶、新枝、老枝、树干)精油中占主导地位,分别为 69.07%,56.28%,53.45% 和 50.89%;黄樟油素在树干和地下 2 个部位(主根和侧根)精油中的相对含量大于 5%,并在主根和侧根中占绝对主导地位,分别为 73.54% 和 72.32%;而1,8-桉叶油素则仅在新枝、老枝和树干 3 个部位精油中的相对含量大于 5%,且总体相对含量较低,在相对含量最高的老枝精油中也仅占 7.67%,在叶和根中则更低,不足 1.5%。按部位而论,叶精油中的典型性成分只有樟脑;新枝和老枝精油中的典型性成分为樟脑和1,8-桉叶油素;树干精油中的典型性成分为樟脑、黄樟油素和1,8-桉叶油素;主根和侧根精油中的典型性成分均为黄樟油素和樟脑。

表 1 脑樟6个部位精油主成分及其相对含量

综上可知,脑樟6个部位精油中主成分及典型性成分的组成、种类数及其相对含量存在较大差异。

2.3 脑樟不同部位精油典型性成分相对含量的空间变化规律

将脑樟 6 个部位按形态学上端到形态学下端排列为横坐标,以各部位精油典型性成分相对含量为纵坐标作图,结果见图3。由图3 可以看出,樟脑、黄樟油素和1,8-桉叶油素 3 种典型性成分在树体中的空间分布完全不同:樟脑相对含量从形态学上端到形态学下端,呈由高到低的变化规律;黄樟油素相对含量则与之相反,呈由低到高的变化规律;1,8-桉叶油素则主要存在于枝(新枝和老枝)、树干,呈两头(叶和根)低、中间高的变化规律。

图3 脑樟不同部位精油中典型性成分相对含量的变化规律

由图3还可见,脑樟每个部位都有相对固定的典型性成分。若以树干为连接上、下两端的支撑部位,则位于最上端的叶片,其精油中的典型性成分只有樟脑 1 种;位于次上端的新枝和老枝,其精油中的典型性成分为樟脑和1,8-桉叶油素;位于下端的主根和侧根,其精油中的典型性成分只有樟脑和黄樟油素;而承上启下的树干,则上端和下端的 3 种典型性成分均有。树干精油中的典型性成分虽然种类最多,但 3 种典型性成分的相对含量也均处于过渡状态。其中樟脑相对含量为由高到低的过渡,黄樟油素为由低到高的过渡,而1,8-桉叶油素则是由低到高后再转为由高到低的过渡。

3 结论与讨论

石皖阳等[4]和刘虹等[7]分别分析了脑樟叶精油中的成分组成及相对含量。本研究进一步将脑樟细分为叶、新枝、老枝、树干、主根和侧根 6 个不同部位,为其化学利用有效部位的精准选择和原料基地的经营管理提供了科学依据和实践指导。然而本研究测定的精油成分种类及其相对含量与已有的研究结果存在较大差异。如叶精油中,除了与文献[4,7]有7 种共有成分外,本研究还检测到27种特有成分,此外,本试验未检测到的成分有13 种。这可能是由于:一是采集时间不同。本研究采集的时间是 10 月中旬,此时树体新陈代谢减缓,酶的活性降低,果实进入成熟期,树体也慢慢进入休眠期,生长期不同,可能导致植株内精油成分种类和相对含量不同。二是采样地点不同。本研究所用的试样种源来自江西省林业科学院樟树基因库,而文献[4,7]的采样地点分别是江西吉安和广西。脑樟种源之间各部位精油成分及其相对含量是否存在差异,尚有待于进一步研究。三是精油提取过程中提取条件的差异以及仪器设备的检测灵敏度差异等因素可能导致的误差。相比较而言,笔者认为,采样时间不同可能是导致差异的主要原因,针对目标成分的最佳采样时间的确定有待于进一步研究和验证。

脑樟精油中含有丰富的香料、药用成分等化学成分,具有极其重要的开发利用价值。如脑樟中含量较高的 2 种成分樟脑和黄樟油素,他们的用途非常广泛:樟脑具有兴奋与强心作用[8-9],还有消炎、镇痛、抗菌、止咳[10-11]、杀螨、促渗等作用[12-15]。黄樟油素可以合成洋茉莉醛、新茉莉醛、胡椒基丙酮、洋茉莉腈等系列合成香料,在香料工业中有着举足轻重的地位[16]。另外,在脑樟不同部位所鉴定的化学成分中,有些成分具有一定的化学活性,但目前其药理药效尚不清楚,还有待于进一步研究。

本研究采用 GC-MS 联用技术,从脑樟 6 个部位中共鉴定出 60 种化学成分,但 6 个部位共有成分17 种。此外,叶、新枝、老枝和树干共有成分 7 种;主根和侧根共有成分 6 种;叶、新枝和老枝共有成分 17 种;叶与新枝共有成分1 种;新枝与老枝共有成分仅 1 种;树干、主根和侧根共有成分 2 种。叶特有成分 3 种,老枝特有成分 2 种,树干特有成分 3 种,新枝、主根和侧根均无特有成分。根据检测结果分析,脑樟各部位精油中相对含量大于 5%的樟脑、黄樟油素和1,8-桉叶油素3 种典型性成分,其相对含量在空间的分布呈两端(叶、根)少、中间(树干)多的变化趋势;同时,这 3 种典型性成分相对含量在 6 个部位中的分布格局也不同,从形态学上端到下端,樟脑相对含量呈由高到低的变化规律,黄樟油素相对含量与之完全相反;1,8-桉叶油素则呈两头(叶和根)低、中间高的变化规律。

以往我国提取樟树精油,一般是采用砍树挖根提油的方法,这种“杀鸡取卵”挖根取料的做法,一方面破坏了生态环境,另一方面也使资源不能永续利用。根据本试验结果可知,虽然脑樟的根比叶的含油量更高,但其生长周期较长,需要几十年的培育;而叶含油量虽比根部低但也可达 1.86%,具有可利用的价值。树叶的生长周期短,育林早期就可利用。通过矮林灌木化等作业技术及合理施肥,增加树叶的产量可提高精油产量,能得到高质量的脑樟叶油, 这些油只要稍加精制就可获得纯度较高的天然樟脑[4]。本研究结果为脑樟精油原料利用部位的选择和经营管理提供了重要的参考依据。

[参考文献]

[1] 俞新妥,陈承德.我国的樟树和樟脑 [J].生物学通报,1958(1):23-28.

Yu X T,Chen C D.Cinnamomumcamphoraand camphor from our country [J].Bulletin of Biology,1958(1):23-28.(in Chinese)

[2] 程必强,喻学俭,丁靖垲,等.中国樟属植物资源及其芳香成分 [M].昆明:云南科技出版社,1997:25-27.

Cheng B Q,Yu X J,Ding J K,et al.ChinaCinnamomumplant resources and its aroma components [M].Kunming:Science and Technology Press of Yunnan,1997:25-27.(in Chinese)

[3] Pino J A,Fuentes V.Leaf oil ofCinnamomumcamphora(L.)J.Presl.from Cuba [J].Journal of Essential Oil Research,1998,10(5):531-532.

[4] 石皖阳,何 伟,文光裕,等.樟精油成分和类型划分 [J].植物学报,1989,31(3):209-214.

Shi W Y,He W,Wen G Y,et al.Study on chemical constituents of the essential oil and classification of types fromCinnamomumcamphora[J].Chinese Bulletin of Botany,1989,31(3):209-214.(in Chinese)

[5] 胡文杰,高捍东,江香梅,等.樟树油樟、脑樟和异樟化学型的叶精油成分及含量分析 [J].中南林业科技大学学报,2012,32(11):186-194.

Hu W J,Gao H D,Jiang X M,et al.Analysis on constituents and contents in leaf essential oil from three chemical types ofCinnamumcamphora[J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2012,32(11):186-194.(in Chinese)

[6] 张国芳.樟树精油主成分变异与选择的研究 [D].福州:福建农林大学,2006.

Zhang G F.Study on the variation and selection of main compontent of essential oil fromCinnamumcamphora[D].Fuzhou:Fujian Agriculture and Forestry University,2006.(in Chinese)

[7] 刘 虹,沈美英,何正洪.广西樟树叶油的五种生化类型 [J].广西林业科技,1992,21(4):181-186.

Liu H,Shen M Y,He Z H.The five types of biochemical camphor leaves oil in Guangxi [J].Guangxi Forest Science and Technology,1992,21(4):181-186.(in Chinese)

[8] 熊 颖,吴雪茹,涂兴明,等.樟脑的药学研究进展 [J].检验医学与临床,2009,6(12):999-1001.

Xiong Y,Wu X R,Tu X M,et al.Pharmaceutical research progress of camphor [J].Laboratory Medicine and Clinic,2009,6(12):999-1001.(in Chinese)

[9] 丁元刚,马红梅,张伯礼.樟脑药理毒理研究回顾及安全性研究展望 [J].中国药物警戒,2012,9(1):38-42.

Ding Y G,Ma H M,Zhang B L.Research on pharmacology, toxicology and safety of camphor:Review and prospect [J].Chinese Journal of Pharmacovigilance,2012,9(1):38-42.(in Chinese)

[10] 吴连珍.丁桂樟脑散敷脐治疗遗尿症10例 [J].河南中医,2002,22(1):18.

Wu L Z.Dinggui camphor powder apply umbilical treatment of 10 cases of nocturia [J].Traditional Chinese Medicine of Henan,2002,22(1):18.(in Chinese)

[11] Xu H,Blair N T,Clapham D E.Camphor activates and stron-gly desensitizes the transient receptor potential vanilloid subtype 1 channel in a vanilloid-independent mechanism [J].The Journal Neuroscience,2005,25(39):8924.

[12] 童 华,胡晋红,朱全刚.6种促进剂对西替利嗪体外经皮渗透的影响 [J].中国医院药学杂志,2004,24(1):5-6.

Tong H,Hu J H,Zhu Q G.Influence of penetration enhancers on permeation of cetirizineinvitro[J].Chinese Journal of Hospital Pharmacy,2004,24(1):5-6.(in Chinese)

[13] 赵亚娥,郭 娜,师 睿,等.新型天然杀螨药物樟脑精油的杀螨效果观察与机制分析 [J].西安交通大学学报:医学版,2006,27(6):544-547.

Zhao Y E,Guo N,Shi R,et al.The effect and mechanism of new natural miticide camphor oil in killing Demodex [J].Journal of Xi’an Jiaotong University:Medical Sciences,2006,27(6):544-547.(in Chinese)

[14] Hempel B,Kroll M,Schneider B.Efficacy and safety of a herbal drug containing hawthorn berries and D-cam phorin hypotension and orthostatic circulatory disorders resuits of a retrospective epidemiologic cohort study [J].Arzneimittel Forschung,2005,55(8):443.

[15] Belz G G,Loew D.Dose-response related efficacy in orthostatic hypotension of a fixed combination of D-camphorand an extract from fresh crataegus berries and the contribution of the single components [J].Phytomedicine,2003,10(4):61.

[16] 唐 健.黄樟油素的开发与利用 [J].河北化工,2009,32(5):2-4.

Tang J.Development and use of safrole [J].Chemical Industry of Hebei,2009,32(5):2-4.(in Chinese)