豫东地区上古生界含煤岩系构造-岩浆控煤作用样式

李文前,郭新体,王 昆,黄 婷,许亚坤,赵明珍

(河南省地质矿产勘查开发局第四地质矿产调查院,河南 商丘 476000)

构造-岩浆活动对煤系地层的形成和形变过程具有重要控制作用,是煤系形成、形变和赋存的首要控制因素[1-4]。构造-岩浆控煤作用研究强调构造形态对煤系的聚集、赋存、聚煤和变质作用之间关系的研究,以及区域构造变形和大地构造演化对含煤岩系的影响和综合作用[5,6-9]。控煤构造样式作为构造控煤作用研究的核心内容,用以描述同一构造变形(应力作用)下所产生的煤系变形特征,一般是指对煤系地层的形成、形变和赋存具有控制作用的构造样式的总和。控煤构造样式的研究对于认识聚煤盆地地质构造发育规律和建立模型进行构造-岩浆控煤预测具有重要理论和勘探意义[5,10-12]。

1 区域地质背景

豫东地区位于华北地台华北坳陷通许隆起至永成-夏邑一线。次级构造单元分布从北向南依次为开封凹陷、通许凸起、永城陷褶段束和周口凹陷,基本呈“两凹夹一隆”的格局[7]。南北坳陷保存了较为完整的石炭系和二叠系含煤岩系,中部隆起由于后期隆升剥蚀,部分含煤岩系缺失,加之后期北西向和北东向断层的切割和差异升降,使煤系地层的赋存格局发生变化,呈现东西成带、南北成块的格局(图1)。

图1 豫东地区构造单元分布

据地震和钻探资料揭示,豫东地区大部分褶皱为低幅度、延伸不远的背、向斜或鼻状构造。区内较大的褶皱构造有永城背斜及杜集背斜。研究区断裂构造发育,多为正断层,以断距较大、延伸较远为特点,另有少量NW走向的左行走滑断裂。主要可见NNE-NE向、NW向及近EW向三组断裂。大致沿郑州-尉氏-太康-禅城一线发育NW向构造,并以此为界,西南部主要发育近EW-NNW向构造,形成近EW-NWW向条带状凹、凸相间的构造格局,东北部则主要发育NNE-NE向构造,并以NNE-NE向展布的块状构造单元为特点。其规模较大、延伸较长的Ⅰ级和Ⅱ级断层控制了该区构造格局和沉积凹陷的发育。据断层活动性分析,断层的主要活动发生在山西组和下石盒子组,同一断层不同部位的活动性不一致,总体具有西弱东强,北弱南强的特点。东部地区的断层活动明显要强于西部地区。

2 褶皱和断裂构造对煤层的控制

豫东地区的煤系地层总体呈现低角度单斜形态,变形弱,以单斜和宽缓背斜为主,区内小型褶皱(包括背斜和向斜)和断裂十分发育(图2)。以褶皱和后期断裂活动为主,断层大部切割煤系地层,局部同沉积断裂对上盘煤层具有增厚作用。以杜集背斜为界,西部柘城地区的构造总体较为简单,煤层厚度稳定,煤层向北部宁陵-商丘隆起上倾尖灭,向南部柘城向斜和东部杜集向斜倾伏,东部向杜集背斜上倾尖灭。东部夏邑-永城地区褶皱和断裂构造较为发育,煤层总体向永城背斜抬升上倾,在韩口和顺和西地区存在局部隆起。褶皱轴向以近南北和北北东向为主,少量近东西向,与断裂走向近于平行。受通许隆起和杜集-永城大型沉积背斜的控制,煤层主要赋存在西部通许隆起南部坳陷和东部夏邑-永城坳陷,煤层向隆起区或背斜上倾尖灭,背斜带遭受后期抬升剥蚀(图3)。

2.1 褶皱对煤层的控制

褶皱对煤层的影响主要表现为煤层的减薄、增厚和剥蚀。豫东地区发育同沉积背斜、同沉积向斜、拖曳褶皱和拖曳反相褶皱等类型,不同褶皱构造类型对煤层的影响程度不同。

1) 同沉积背斜:仅见于城郊矿区,以徐枣园-程楼背斜为代表。双侧被断裂围限,构成“断背构造样式”,造成背斜轴部煤系地层抬升变浅(图4(b))。

2) 同沉积向斜:如永城煤田的张庄向斜、葛双新向斜和将阁向斜等。双侧均为正断层控制,形成“断向构造样式”,造成向斜轴部煤系地层的埋深增加(图4(a),图4(c),图4(e))。

图2 豫东东部永城煤田构造地质简图

图3 豫东东部永城煤田SEE向构造-地层剖面(剖面位置见图2)

图4 豫东地区褶皱构造对煤层的控制(剖面位置见图2)

3) 拖曳褶皱和拖曳反相褶皱: 拖曳褶皱以四里禅堂向斜为代表(图4(c))。单侧发育断层,受基底沉降影响,下降盘一侧快速沉降形成向斜,属于“半断向斜构造样式”,导致下降盘一侧煤层埋深加大。拖曳反相褶皱以永城煤田薛湖矿区西南部的聂奶庙褶皱(图4(d))、城郊矿区南段的小莫庄向斜为代表。早期为两侧断裂控制的向斜构造,后期受到区域挤压应力作用,使早期的向斜隆起形成背斜构造,造成构造形态的反转,隆起区往往会遭受剥蚀,导致煤层变薄或缺失。此外,城郊矿区还存在许多与断裂无关的反相褶皱构造,早期的隆起区受后期区域挤压应力作用变成向斜构造,对煤系地层的主要影响在于煤层埋深的增加或减小,如高六湾向斜、小赵营背斜、李固同背斜、周庄向斜、陈四楼向斜等,这些褶皱构造发育于早二叠世的隆凹期,晚二叠世四煤组沉积期仍在活动(图4(b)、图4(e)图4(f))。

2.2 断裂对煤层的控制

豫东地区次级断层较为发育,主要是高角度的正断层,许多断层主要造成对煤系地层的分割和切块形成断块构造,对煤层的厚度、连续性和埋深造成影响。部分断层具有同沉积性质。

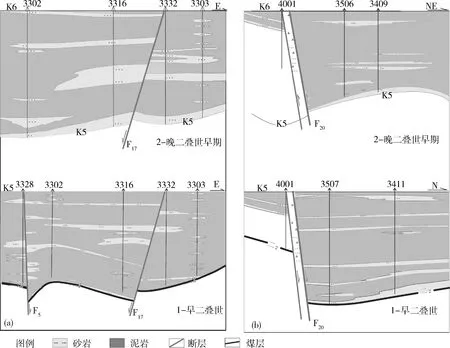

1) 继承性同沉积断裂,以城郊矿区F17断裂为例。该断裂是东侧相对上升,西侧相对下降的南北向正断层。在晚二叠世早期四煤组(K5-K6)沉积期,继承了早二叠世的沉积特征,西侧上盘持续沉降,推测四煤组沉积后的各段沉积均呈现出相似的差异性,直到燕山期构造运动强化,在其西侧下降盘形成明显的向斜形态(图5(a))。此外,与F17断裂共同控制蒋阁向斜形成的F5断裂,控制张庄向斜的F2’和F12断裂,永城背斜东翼葛双新向斜两侧的王庄断层和双庙断层,具有与F17类似的构造-沉积演化过程。

2) 后期改造反转断裂,受地史时期不同构造应力的作用,断层性质发生变化,即断层产生“正反转”或“负反转”现象。这类断裂发育较广泛,控制着本区普遍存在的“反相褶皱”的形成,造成煤系地层埋深的变化。

以城郊控制小莫庄向斜形成的F20断层为例,表现为北盘相对下降的正断层。断层北盘由于受断块相对沉降的拖曳牵引作用影响,形成了一个与断裂延伸方向基本平行的小莫庄向斜构造,从二叠纪各组段的沉积厚度及岩性分析,这一断裂两盘的运动方向在不同阶段发生了改变。早二叠世沉积期,曾发生过相对差异升降运动,断裂北部断块相对下降。晚二叠世早期四煤组沉积期,断层发生挤压“正反转”,形成了一个大体与断裂延伸方向一致的隆起带(图5(b))。城郊区东北部的汉陈向斜,两侧由F18和F13断层所控制。两条断层在二叠纪各组段的沉积厚度及岩性特征均表现出与F20断层一样的特征,具有相同的发育演化历程。

图5 豫东地区断裂构造对煤层的控制(剖面位置见图2)

3 控煤构造样式

构造样式是指一群构造或某种构造形态特征的总和,或一组相关构造的总体特征。控煤构造样式用以描述对煤系和煤层的形成、演化和赋存具有控制作用的构造样式,它们是区域构造样式的重要组成部分,是成煤后多次构造变形叠加综合作用的结果,对揭示煤田构造发育规律,建立控煤地质构造模型,煤炭资源预测具有重要意义。

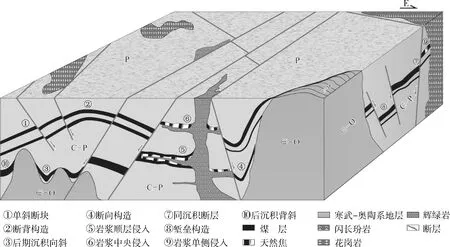

从煤层底板等值线图、煤层厚度图和剖面图分析,豫东地区发育伸展断裂组合构造样式、同沉积构造样式、反转构造样式和岩浆构造样式四类控煤构造样式,但总体以伸展断裂组合构造样式为主(图6)。

图6 豫东地区构造-岩浆控煤样式

3.1 构造-岩浆控煤作用的基本特点

从豫东地区煤层赋存规律,褶皱、断裂和岩浆活动特点分析,豫东地区煤层主要形成于上古生界的石炭纪和二叠纪,属于华北克拉通陆表海滨岸沼泽聚煤环境,早期基底隆凹格局控制了煤系地层的形态、厚度和分布位置。而大部分褶皱、断裂构造在燕山期形成和活动,岩浆作用也主要发生燕山期。因此,构造-岩浆作用影响主要表现在对煤层的后期改造方面。杜集和永城大型背斜形成较早,控制了研究区主要煤层和富煤带的总体分布格局。断裂作用是研究区煤层赋存的主要控制因素且影响广泛,对煤层的埋深和形态有重要影响,对煤层的厚度影响有限。岩浆作用对局部地区煤层产生重要影响,表现为吞噬煤层和煤层的变质程度加大。褶皱作用影响相对较弱,只在局部地区存在同沉积褶皱,造成煤层的局部增厚。

与安徽和豫西等邻近地区相比,豫东地区的构造-岩浆控煤作用具有以下特点。

1) 豫西煤田滑覆构造发育,煤田盖层构造分区性明显,以掀斜断块为主的伸展构造和沿盖层中软弱层位发育的重力滑动构造为特色,造成煤层局部加厚、翘倾和缺失。煤层厚度异常带展布与断块走向平行,煤变质程度和变形强度与层间滑动强度正相关[13]。而豫东以宽缓褶皱和后期断裂活动为主,主要造成煤层埋深的变化。

2) 豫西地区断层活动燕山期为褶皱和冲断作用,喜山期发生伸展作用,造成半地堑型聚煤盆地。豫东地区褶皱总体表现平缓,大型褶皱控制着富煤带的展布,后期伸展断裂对煤系地层的分割和切块形成断块构造,对煤层的厚度、连续性和埋深造成影响。

3) 豫西地区煤田岩浆活动规模小,对煤层的影响范围有限,在平顶山、宝丰及西部陕县一带有小规模酸性和中酸性岩浆侵入。而豫东地区岩浆活动较为广泛,对煤层造成吞噬、减薄和煤变质程度的显著提高。

4) 安徽省以挤压控煤构造样式为主,发育在煤田边界地区,煤田内部构造相对简单,煤系变质程度较低。豫东地区整体以伸展构造背景控煤作用为主。

3.2 构造-岩浆控煤样式

3.2.1 伸展断裂组合构造样式

以发育伸展背景条件下的正断层和宽缓背斜组合为特征,组成单斜构造、垒堑构造、断背构造和断向构造四种类型。煤系被断层切割,在断层之间形成背斜和向斜构造,同时也造成煤层的埋藏深度的变化。煤系赋存稳定,保存较好,埋深中等-较浅。单斜断块的构造变形较弱,一般呈大型缓倾至中等角度产出,且多被断层切割,断层不具主导控制作用,可形成厚煤层。单斜断块型控煤构造样式在豫东地区煤田中非常常见,既见于大型褶皱的翼部及断裂带附近,也见于盆地的边缘及隆起的周边地区。堑垒构造中上升盘因抬升而煤系埋深变浅且构造简单有利于勘探开发,两侧正断层多构成井田的自然边界。地堑内部煤系地层呈背斜或向斜构成断背斜或断向斜构造样式。褶皱断裂(褶断)型构造样式(包括断背型和断向型)以向斜、背斜、复向斜、复背斜的形态产出。随着应力变化形成逆断层,先前形成的褶皱被不同程度的切割、破坏,形成褶-断组合形态。

3.2.2 同沉积构造样式

受同沉积断裂和褶皱的控制,断层上盘煤层加厚,向斜核部煤层较厚、埋藏较深,向背斜超覆上倾,煤层埋藏较浅。豫东地区发育两个大型沉积背斜构造:杜集背斜和永城背斜。这两个背斜控制了豫东地区煤层的空间分布,煤层围绕背斜周围分布,向背斜上倾尖灭。

3.2.3 反转构造样式

由于构造应力场发生变化,导致构造性质发生根本转变。沉积期的负向构造改造成正向构造,煤系的完整性保存较好,前期的上盘隆起区变成了后期埋藏较深的向斜坳陷。正向构造改造成负向构造,前期煤系埋藏较深的上盘向斜坳陷区后期被改造成了埋深较浅的背斜隆起区。正反转和负反转构造常常由于断层两盘相对运动时互相牵引,形成拖拽褶皱(背向斜)。

3.2.4 岩浆构造样式

豫东地区岩浆活动频繁,导致煤层变形或变质。岩体有顺层侵入、单侧侵入和中央侵入三种侵入样式。顺层侵入岩体往往使煤层减薄,或变质成为天然焦,但煤层总体形态没有发生大的改变;单侧侵入指岩浆从煤层的单侧方向侵入,侵入方式主要有顺层侵入,底部侵入或煤层中间侵入,对煤层形态、厚度和煤质特征造成较大影响。

在综合分析和典型解剖豫东地区构造-岩浆控煤作用基础上,总结了豫东地区构造-岩浆控煤作用模式(图7)。

图7 豫东地区构造-岩浆控煤作用模式

4 结论

1) 豫东地区发育上古生界煤系地层,通许隆起和杜集-永城大型沉积背斜控制了含煤岩系的赋存状态。煤层向隆起区或背斜上倾尖灭,背斜带煤系地层遭受后期抬升剥蚀。

2) 豫东地区发育4大类和13亚类构造-岩浆控煤样式。总体以伸展断裂组合构造样式为主,局部存在挤压反转构造、同沉积构造和岩浆侵入构造样式组合。

3) 豫东地区构造-岩浆作用对煤层的影响程度表现不一,大型褶皱隆起和坳陷边界断裂控制了富煤带的发育,坳陷内部褶皱和断裂控制了煤层的赋存状态,富煤中心主要分布在隆起区周缘。褶皱构造主要对煤层造成变形和厚度变化,断裂活动主要出现在聚煤后期,造成煤层的抬升剥蚀或埋深增大,对煤层厚度影响不大,燕山期岩浆活动主要分布在豫东东部地区,侵入方式多样,造成煤层吞噬和煤变质程度的显著提高。

4) 与豫西和安徽相邻地区控煤构造类比,以挤压构造背景为主,煤层形态复杂,厚度变化大,但岩浆活动影响较小。豫东地区整体以伸展背景为主,褶皱和断裂对煤层埋深影响较大,岩浆活动相对频繁,对煤层厚度、分布和变质程度有重要影响。

[1] 刘松良,郭剑萍.山东黄河北煤田岩浆岩特征及其对煤层煤质的影响[J].中国煤田地质,2003,15(6):14-15.

[2] 徐德金,胡宝林,胡巍.淮北煤田卧龙煤矿岩浆侵入煤层的构造控制[J].煤田地质与勘探,2011,39(5):1-5.

[3] 王泰.同忻井田煌斑岩侵入特征及对煤层和煤质的影响[J].煤田地质与勘探,2002,30(5):11-13.

[4] 琚宜文,卫明明,候泉林等,华北含煤盆地构造分异与深部煤炭资源就位模式[J].煤炭学报,2010,35(9):1501-1505.

[5] 曹代勇.煤田构造研究-思路与方法[J].中国煤田地质,2006,18(6):1-4.

[6] 李文勇,夏斌,路文芬.河南省东部地球物理特征与找煤远景[J].物探与化探,2004,28(1):26-31.

[7] Li Wenyong,Xia Bin,Lu Wenfen.Geophysical characteristics and coal-searching prospects in east Henan area[J].Geophysical & Geochemical Exploration,2004,28(1):26-31.

[8] Wang X,Chen T J,Cui R F,et al.Spectral decomposition method for predicting magmatic intrusion into a coal bed[J].International Journal of Mining Science and Technology,2012(22):447-452.

[9] Yao Y B,Liu D M,Huang W H,et al.Influences of igneous intrusions on coal rank,coal quality and adsorption capacity in Hongyang,Handan and Huaibei coalfields,North China[J].International Journal of Coal Geology,2011(88):135-146.

[10] Yao Y B,Liu D M.Effects of igneous intrusions on coal petrology,pore-fracture and coalbed methane characteristics in Hongyang,Handan and Huaibei coalfields,North China[J].International Journal of Coal Geology,2012(96-97):72-81.

[11] Golab A N,Carr P F,Palamara D R,et al.Influence of localised igneous activity on cleat dawsonite formation in Late Permian coal measures,Upper Valley,Australia[J].International Journal of Coal Geology,2006(66):296-304.

[12] Liu T J,Wang T,and Zhang W F.Analysis on structural control of coal distribution in the Northern Qaidam basin,NW China[J].ACTA Geologica Sinica,2008,82(3):690-696.

[13] 曹代勇,王昌贤.豫西煤田重力滑动构造形成条件分析[J].河南地质.1994,12(1):28-35.