电力占终端能源消费比重分析预测方法及应用

叶 彬,秦丹丹,杨 欣,郑高峰,陈正报

(1.国网安徽省电力公司经济技术研究院,合肥 230022;2.国网安徽省电力公司,合肥 230022;3.安徽省统计局,合肥 230022)

0 引言

在终端能源消费中,电力是优质、清洁、使用方便的高效能源。电力在终端能源消费中的占比,既是衡量终端能源消费结构的一个重要指标,也是衡量一个国家电气化程度的重要指标之一。文献[1]和[2]对电力占终端能源消费比重计算方法进行了较为深入的讨论,但其中涉及到电力数据计算部分有待商榷。文献[3]详细论述了中国终端能源消费和能源效率。但对于电能占终端能源消费比重的发展趋势分析预测方面的研究文献少见报道。

因此,深入研究电力在我国能源消费结构中的现状及发展趋势,并有针对性地提出提高电力占比的有效措施,对改善我国能源消费结构、提高能源利用效率、控制能源消费总量具有重大意义。本文基于我国及安徽省终端能源消费现状,探讨了终端能源消费发展方向,展望远景电力占终端能源消费比重发展趋势,进而提出了提高电气化指标的政策措施建议。

1 电力占终端能源消费比重计算方法

1.1 我国能源统计体系与国际通行的准则存在很大差异

按照OECD/IEA的定义,终端能源消费是终端用能设备入口得到的能源。终端能源消费量等于一次能源消费量减去能源加工、转化和储运这三个中间环节的损失和能源工业所用能源后的能源量。电力占终端能源消费占比指标的计算,采用的能源消费总量是扣除能源加工转换损失量和损失量的,电能消费量在进行标准量转换中以电热当量法计算为准。

我国能源统计体系中,有“发电煤耗计算法”和“电热当量计算法”,两者差别在于把电力消费量转换成标准量时的方法不同。这两种方法统计的终端能源消费量并不符合国际准则。按发电煤耗法计算的终端能源消费量未扣除能源工业所用能源和发电损失;按电热当量法计算的终端能源消耗量,扣除了发电损失,但未扣除能源工业所用能源[3]。按此统计数据计算将造成国内电力消费所占的比例数偏小,扩大了我国电气化水平与其他发达国家的差距。

因此,为了与国际通行准则一致,需要在我国能源统计数据的基础上,对影响终端能源消费量和电力消费量计算的重要参数进行修正。

1.2 重要参数修正方法

1.2.1 能源数据

1)能源消费总量 应包括商品能源消费和非商品能源消费,但我国统计体系中未统计非商品能源消费量,该项的缺失会导致电气化指标计算结果偏大。但非商品能源的逐步淘汰是能源消费的发展趋势,在开展长期电气化指标预测时,误差会逐渐缩小,故暂不考虑此项。

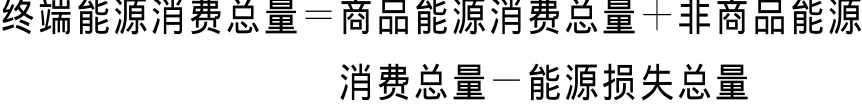

2)能源损失总量 包括加工转换损失量、能源工业所用能源(煤炭、石油及天然气)和其他损失量3个部分,其中加工转换损失量应包括电力转换损失量。我国能源统计体系中损失量一栏不包含电力转换损失量和能源工业所用能源两项,因此在测算时应予以补充。能源损失总量测算公式为:

需要特别提出的是,文献[1]中电力转换损失量是采用发电消耗能源总量减去电能终端消费量折标准煤得出,这个差值里不仅包含了电力转换损失量,还包含了电力传输损失量。而中国能源统计体系中“其他损失量”为各种能源储运损失量,已包含电力输配损失量,所以电力转换损失量不应再包含电力输配损失量。因此,重新定义电力转换损失量测算表达式为:

3)发电能源消费总量 根据所有发电量与发电煤耗乘积计算,其中发电煤耗取当年火力发电厂平均发电煤耗,该指标为水、火、风等各种机组发电的总能源消耗量,表达式为:

4)终端能源消费总量 可通过上述指标简单计算而得,公式为:

其中,非商品能源消费总量以零计。

1.2.2 电力数据

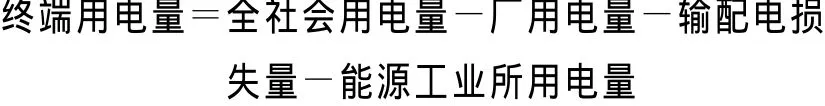

1)终端用电量 指各种终端用户所消耗的电量。文献[1]中计算终端用电量算法有两处值得商榷:一是应用售电量扣除中间层损失电量(按售电量5%结算)作为终端用电量,而售电量仅为国家电网公司经营范围内数值,不包含其他电网经营企业及企业自发自用电量;二是未扣除能源工业所用电量,不符合终端能源消费定义。可将终端用电量修正为应用全社会用电量扣除厂用电量、输配电损失电量及能源工业所用电量后计算,表达式为:

2)能源工业所用电量 包括煤炭开采和石油、天然气提炼业的用电量。

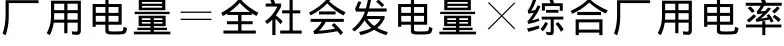

3)厂用电量 按照全社会发电量乘以综合厂用电率测算,表达式为:

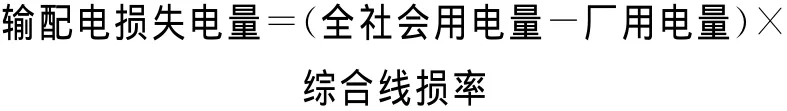

4)输配电损失电量 按照全社会用电量乘以综合线损率测算,表达式为:

1.2.3 电气化指标

本文仅计算电能在终端能源消费中的比重,表达式为:

2 电力占终端能源消费比重预测方法

2.1 能源消费部门划分

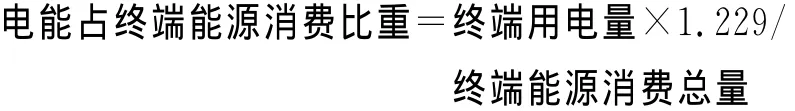

我国能源统计系统中的部门划分与国际通用的能源消费部门划分不完全相同,中国的统计系统一般采用一、二、三产业加民用的分类方法(见图1)。

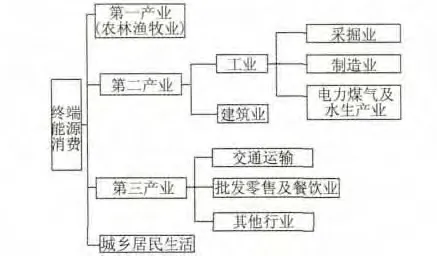

为了使能源情景分析更能反映不同能源用途的特性,在国家统计年鉴的部门分类基础上,进行了能源消费部门划分的必要调整。

图1 中国统计体系部门划分

1)涵盖范围及部门划分 由于研究对象是终端能源消费,不包括能源工业所用能源,因此煤炭、石油、天然气等能源开采及加工、电力以及热力的生产等均不应纳入。为简化处理,将第一产业和第二产业合并为产业部门,第三产业则调整为服务业,进一步分解为交通运输业、商业及服务业。

2)产业部门 主体是工业,而工业一直是我国最主要的耗能部门。为了对工业的耗能情况进行深入的研究,对工业中的高耗能行业,如黑色金属、有色金属、非金属、化学原料及化学制品、造纸等给予了特别的关注,对能耗不高的其他行业则进行了合并,组成了其他产业部门。

3)交通运输业 在我国能源统计体系中,交通运输业仅包括对从事运营的交通运输企业的统计,这与国外能源消费统计中对交通运输用能部门的定义差别比较大。由于交通用能已远远超出专业运输行业的范围,为便于分析广义交通用能方面的发展和能源需求,对交通部门的界定采用了国外大交通的概念,既交通部门包括所有的交通运输工具。据此修正交通运输能源消费数据,除交通运输部门营运车辆用油外,工业、建筑业、服务业消费的95%的汽油、35%的柴油用于交通工具;居民生活和农业消费的全部汽油、居民生活消费的95%柴油用于交通[3]。

经过上述调整以后,模型的部门划分如图2所示。在大的产业结构划分上基本与国外在进行能源研究时常用的部门划分一致,为进行研究结果的国际比较提供了方便。

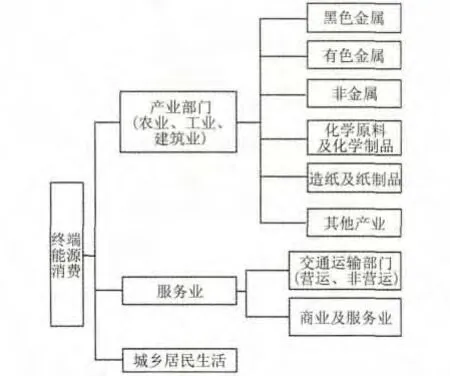

2.2 预测思路及方法

电力占终端能源消费比重的预测思路如图3所示。在图3中,经济社会发展规划是整个预测体系的基础,其主要指标为预测期内人口、城镇化率、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、各产业GDP等数据。在此基础上,将预测体系分为两个方面,一是终端能源消费总量及行业分布预测;二是电力在终端能源消费中的比重预测。

图2 参照国际通用做法调整部门划分

1)终端能源消费总量及行业分布预测 预测对象分为三级,即总量、二级部门(3类)、三级部门(9类)。以经济社会发展预测为基础边界条件,首先预测终端能源消费总量,应用回归分析法、时间序列法、弹性系数法等多种方法进行预测,推荐各水平年终端能源消费。其次,应用回归分析法和时间序列法,分别预测图2所示产业部门、服务业、城乡居民生活三大类终端能源消费,综合两种方案,预测各部门推荐值,同时根据总量预测结果,按权重分布得出各部门预测结果。最后,对图2中所示第三级部门,即重点行业分别开展时间序列预测,并按预测结果分权重得出各行业终端能源消费总量。

测算方法采用回归分析法、时间序列法和能源弹性系数法。其中,前两种方法主要应用EVIEWS软件,即计量经济学软件包。但两种方法均需要通过统计检验,主要采用统计学上的F检验、T检验、R2检验和DW检验,所得方程需经过拟合测试确定最佳形式。

2)电力在终端能源消费中的比重预测 考虑到产业部门中各行业能源结构主要取决于技术进步、能源政策及价格等各种复杂因素,因此主要采用书面调研的方法开展能源消费结构预测;而交通运输中电力占比甚小,今后的电力消费主要为电气化铁路、轨道交通及电动汽车,该三项用电数据可通过相关交通规划测算而得,因此逐项开展各类交通用电量预测;商业及服务业、城乡居民生活为两类传统用电占比较高行业,同样直接应用回归分析、时间序列等方法,预测其用电量。即重点行业通过调研推算电力占比进而间接预测用电量,其他行业则直接预测用电量,累计可得终端总用电量,最终可预测电力占终端能源消费比重。

图3 电力占终端能源消费比重预测方法示意图

3 安徽省电力占终端能源消费比重分析预测

以安徽省为例,应用前述方法计算安徽省电力占终端能源消费比重历史值,并预测其2013—2020年的发展趋势。

3.1 “十一五”以来电力占比计算

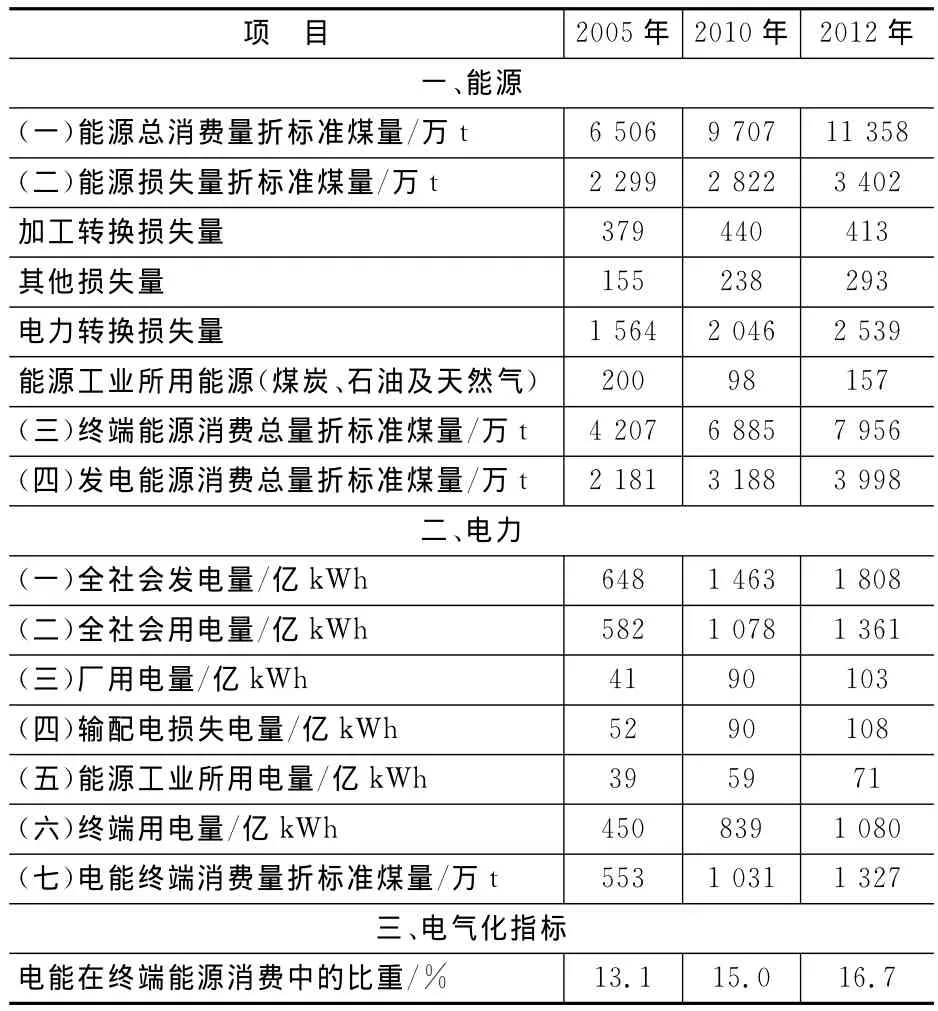

安徽省“十一五”以来电力在终端能源中的消费比值计算结果如表1所示。表1中,能源总消费量、发电能源总消费量按发电煤耗法计算;终端能源消费、电能折标煤按电热当量法计算。

安徽省电力在终端能源消费中的比重从2005年的13.1%增加到2012年的16.7%,呈逐年增长趋势,但是增长幅度不大,平均每年约按0.7%增加。安徽省2012年的电力占比低于2005年中国19.2%和世界18.8%的平均电力占比,相对于美国、日本和德国等发达国家,电力在终端能源的比重则有更大差距。主要原因是省内各行业对一次能源(尤其是煤炭)的依赖程度较大,能源利用率低,没有重大的技术创新来改变现有的能源消费结构比例。

表1 安徽省“十一五”以来电力在终端能源中的消费比重

为促进能源可持续发展,安徽省需要转变能源消费方式,提高煤炭发电比例,加大新能源和可再生能源利用力度,逐步提高电能在终端能源消费中的比重,优化调整终端能源消费结构,促进能源利用效率的提高。

3.2 电力占比趋势分析预测

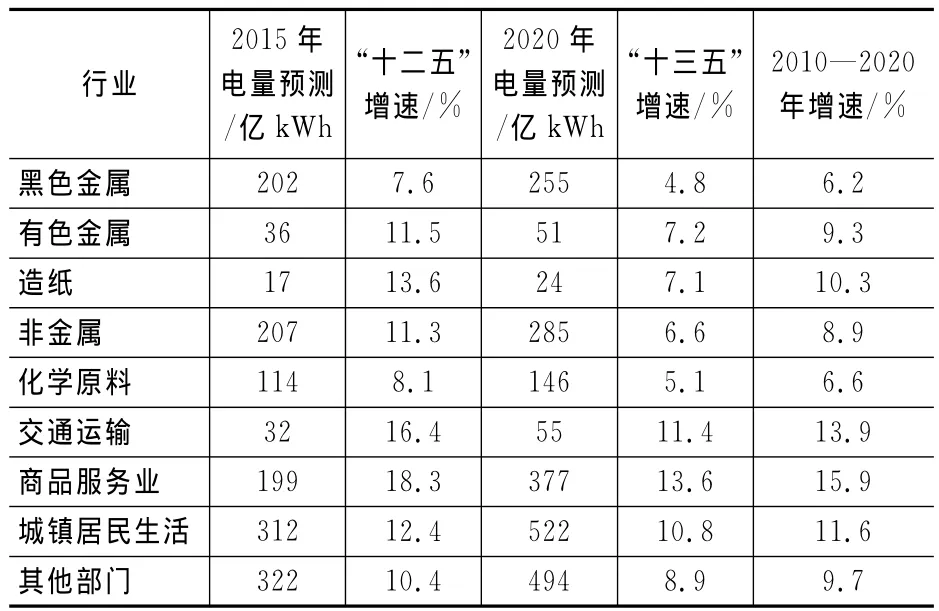

根据前述方法,结合重点行业电力终端消费调研及其他产业用电预测得到的各行业、各产业用电量如表2所示。

表2 行业用电量预测

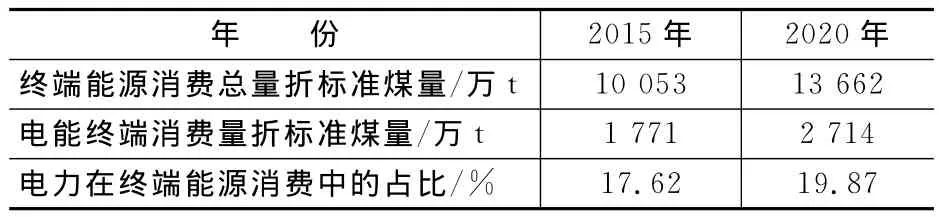

综合表1和表2,可得到2015、2020年的电力在终端能源的占比,如表3所示。

表3 电力终端能源消费比重预测

安徽省电力在终端能源消费中的占比,从2005年的13.1%上升到2020年的19.9%,符合电力占比逐步增长的趋势,但总体水平不高。主要原因有3方面:一是安徽省煤炭资源丰富,具有一定的能源价格优势,对高耗能行业终端能源消费结构产生影响;二是各行业对一次能源的依赖程度比较大,通过调研了解,测算期内,高耗能产业普遍未能采用重大技术创新调整现有能源消费结构比例;三是我省经济社会发展水平总体不高,虽然测算期内增速较快,但2020年也仅能达到全国平均水平。

4 终端能源消费发展方向探讨

我国各省市能源消费结构总体上有共性特征,为使得问题讨论更具有普遍性,以下重点探讨全国终端能源消费发展方向。

4.1 能源消费方式发展

我国正处于工业化中期阶段,未来能源需求仍将长期持续增长。我国能源消费面临的主要挑战为:一是我国能源消费产业结构不合理,工业用能在终端能源消费中一直占据主导地位,2010年达到66%[4],远高于OECD(经济合作发展组织)国家30%左右的水平;二是能源利用效率较低,全国2010年能源利用效率为36.1%,比日本约低8%;三是优质能源在终端能源消费中的比重偏低,从终端能源消费看,大量煤炭被用于终端消费,油、汽、电等优质能源利用不足。2010年,我国煤炭终端消费占比为44%[5],与不到10%的世界平均水平相比仍然很高。

4.1.2 能源消费方式的转变

从我国能源消费面临的形势来看,当前这种结构不合理、效率低下的能源消费模式已经难以为继,必须转变观念,致力于构建绿色能源消费模式,才能更好地促进能源发展方式转变和能源战略转型,支撑经济社会的可持续发展[5]。

建立绿色能源消费模式的战略重点可从以下几个方面着手:一是实施节能优先战略。终端环节节能具有倍数很大的放大效应,终端设备每提高1%的相对效率就相当于能源生产环节提高4%~5%的相对效率,而节约1 k Wh的电能相当于节约3倍左右的一次能源;二是实施以提高电气化水平为主要目标的终端能源替代战略。我国能源资源以煤为主,油气资源不足,石油对外依赖度高,决定了我国油气资源占终端能源消费比重难以大幅提升,以电气化提高和电能替代为主要方向推进终端能源替代更符合我国的基本国情;三是实施以发展电动汽车为核心举措的绿色交通战略,积极开发推广和使用电动汽车等绿色交通工具是现代化交通发展的方向,也是构建绿色能源消费模式的客观需要和重要内容。

4.2 电力终端能源消费占比远景展望

全国电力在终端能源消费所占比重已从1971年的8.8%提高到2010年的21.3%,并且这一趋势还在加快,预计2015年中国电力消费占终端能源消费的比重将达到25%。而2005年,中国电能消费占终端能源消费中的比重为19.2%,高于18.8%的世界平均水平,但低于OECD国家的20%,其中日本高达24.1%[6]。虽然我国的电力占比高于世界平均水平,但这并不能掩盖终端能源消费结构不合理和能源总体利用效率低下的事实。中国的电力占比发展情况与其自身的能源消费结构紧密相关,能源消费中主要以煤炭为主,而美国、日本等发达国家主要是以天热气和石油等化石能源为主。因此随着时间的推移,发达国家的能源消费结构将很难有大的改变,电力占比的增长速度将会逐渐下降。相反,随着科技的进步、节能技术的发展和消费习惯的改变,中国对煤炭的依赖程度将会越来越小,未来中国电能消费比重上升的空间会很大。

展望我国终端能源消费发展情景,在工业领域,随着科技创新的不断推广应用,电气化步伐将逐步加快;在交通领域,2030年以后将迎来能源技术革命,电动汽车将占据交通用能主导地位;在建筑用能领域,随着城镇化的不断推进,人们生活水平将快速提高,我国商业服务业、城乡居民生活用电还将有长足的发展。据国家发改委能源研究所测算[7-8],2050年,在强化低碳发展情景下,我国终端能源消费中,电力比重将增加到29%,而煤炭比重则下降到19%。

我国能源消费总量控制将促进电气化水平提高,电网将发挥更大的能源资源优化配置作用,电力占比的提升潜力给电力工业发展带来巨大的发展红利。可以预见,随着经济社会发展方式的转变,我国能源消费总量将进入缓慢增长阶段,但用电需求仍将保持长时间的高位增长。

5 结论

本文在已有文献的基础上进一步完善了电力在终端能源消费中的比重计算方法,提出了其发展趋势预测方法,并应用到安徽省电力在终端能源消费中的计算及预测中。总体来看,我国多数省市在2020年前将呈现较为共性特征,一是终端能源消费总量增幅减缓,能源消费的产业结构渐趋合理;二是能源消费总量控制任务艰巨,煤炭终端消费占比过大的结构特征急需转变;三是交通领域和工业领域电气化潜力较大,电力工业仍将保持相对较快发展。

基于本文研究结论,提出相关政策建议作为推动电力终端能源消费比重的促进措施:一是大力开发利用可再生能源,提高一次能源电力比重,从源头上保障充足的电力供应;二是完善能源消费政策和价格机制,有效引导电力终端消费,优化调整能源结构;三是积极发展电动汽车,推动交通能源消费方式变革;四是加大宣传力度,引导社会用能习惯。

[1] 朱成章.对我国在电气化指标计算中存在问题的探讨[J].电力需求侧管理,2000(02):12-15.

[2] 孙薇.我国电力消费占终端能源消费比重计算方法的探讨[J].电力技术经济,2003(4):32-33.

[3] 王庆一.中国2007年终端能源消费和能源效率[J].节能与环保,2009(2):14-17.

[4] 王庆一.中国能源效率评析[J].中国能源,2012,34(8):5-11.

[5] 刘振亚.中国电力与能源[M].北京:中国电力出版社,2012.

[6] 王庆一.国民经济电气化初探[J].电力技术经济,2008,20(3):15-16.

[7] 2050年中国能源和碳排放课题组.2050年中国能源和碳排放报告[R].北京:科学出版社,2009.

[8] 国家发展和改革委员会能源研究所课题组.中国2050年低碳发展之路[M].北京:科学出版社,2009.