上海弄堂里的“小维也纳”

齐佳佳

“小维也纳”的诞生

上海虹口区的舟山路、霍山路,看上去就是一片普通的居民区,和这座城市的千百条弄堂没什么不同,狭长的尖顶红楼,斑驳的砖头墙面,头顶上方伸出的竹竿上挂满了衣裳,空气里飘荡着洗衣做饭的味道,只是有的人家门楣上还能看到十字架。时光倒流70年,这里曾经遍布挂着德文招牌的咖啡馆、面包房、杂货铺,坐着黄包车穿行其中的大都是远道而来的犹太人。

20世纪30年代末,大批犹太难民从西伯利亚辗转逃到日本神户,但日本政府拒绝接纳。当时上海是一个开放的城市,无须签证,于是,三万犹太难民先后来到上海,这相当于当时加拿大、澳大利亚、印度、南非和新西兰接收的犹太难民人数的总和。

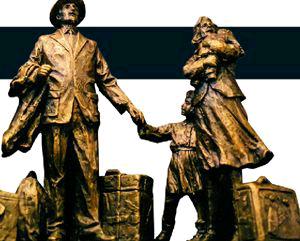

这些犹太难民携家带口,搭乘拥挤的轮船,穿越半个地球到达了这座陌生的东方城市,他们几乎身无分文,提着薄薄的行李,被求生的愿望逼迫着。他们并不是第一批来到中国的犹太人。早在19世纪初,大批犹太人就先后来到哈尔滨、河南和上海,经商创业,逐渐安家落户。在上海的一批犹太人,生意做得非常成功,比如著名的和平饭店的创建者沙逊。在这些早期犹太人和驻上海犹太协会的帮助下,三万犹太难民在物价相对便宜的虹口区舟山路、霍山路一带安顿下来,抛开原来教授、医生、工程师等身份,发挥自己的生活技能,开起面包房、咖啡屋、理发店、杂货铺,跟着上海人学会了生煤炉、烧中国饭菜,并将沿街残破的房屋改造成欧洲风格,风情万种的“小维也纳”就这样诞生了。

历史并未淡去

摩西会堂靠近长阳路口,是一幢略带巴洛克风格的三层老楼,走进镂花大铁门,正前方就是礼拜堂,门楣上方镶嵌着大卫星。会堂的主厅很小,只有三四排木质长椅,这里是犹太人礼拜、结婚、受礼的地方。礼拜区前面只有一个存经书的壁橱,旁边的架子上摆着一本签名簿,上面写满了参观者的留言,大部分出自犹太人之手,也有中国人写下的话:向犹太人学习感恩。

作为上海犹太难民纪念馆的主厅,摩西会堂是上海仅存的两座犹太会堂旧址之一,1928年由俄罗斯犹太人修建,“二战”期间是在沪犹太难民们经常聚会和举行宗教仪式的场所。穿过主厅,另一侧是犹太难民纪念馆的艺术品展览厅,存放着当年犹太教徒及其后代近年馈赠的艺术品。一边的墙上挂着一张张老照片,记录了当年生活的点滴。现居住在澳大利亚悉尼的布兰德女士这样回忆在虹口的日子:“也许因为年纪小,当时我并不觉得有多艰苦,和上海人相处中,也从没任何不快。”她印象最深的是有一年春节,中国邻居邀请他们全家吃年夜饭,这让身处异国他乡的布兰德一家感到温暖,她后来凭着记忆创作了一幅油画,描绘儿时难忘的“中国年夜饭”,这幅画如今就在纪念馆内长年展出。

在多媒体展示区,可以通过电脑观看更多报道,例如,1939年出生在上海的犹太人索妮亚,重返会堂附近的霍山公园,再现童年与上海小伙伴们捉迷藏的情景,她在视频中唱起了儿时的歌谣《上海方舟》。

然而,即便是方舟,也不代表永久的安全。1943年2月18日,太平洋战争爆发后,日本当局为了和德国盟友合作,也实行排犹措施。在苏州河以南居住和就业的4000名欧洲犹太难民,不得不匆忙变卖家产,在限期内搬迁到“隔离区”,由日本宪兵把守,进出要凭通行证。在那样困难的情况下,当时被困在弄堂里的两千多犹太人,最后大部分都活了下来!那是居住在周围的上海市民,采用“空投”——将面饼等食物掷过去的方法救助了他们。市民们甚至悄悄让出房间让犹太难民居住,安排犹太孩子同中国孩子一起学习。

“像水银从温度表的密封玻璃里逃出来一样奇迹,像水银落地一样迅速逃匿,像水银即使被碎成粉末,也会很快再汇集成完整而晶亮的一大滴一样的顽强。”这是作家陈丹燕笔下二战时期的犹太人。在上海,犹太人也用这样的顽强支撑起逃难的生活。

第二次世界大战中,600万犹太人在欧洲惨遭杀害,与此同时,迁移、逃亡到上海的近3万犹太人,除了病老而死的之外,都奇迹般生存下来,还有408个婴儿在这里诞生。1945年以后,在国际犹太人遣返委员会的帮助下,这些犹太人离开上海,其中有些人多年后回来,参观过纪念馆之后,都热泪盈眶,说上海是他们的福地。犹太人有一句谚语:谁拯救了一个以色列人的灵魂,就是拯救了整个世界。1993年,以色列前总理拉宾参观摩西会堂,留言说:“虹口及其他上海居民相当于拯救了2万多个世界!他们使以色列犹太民族和中国人民间的友谊坚如磐石,为犹太民族深深铭记。”拉宾的父母就埋在距离会堂不过两百米的霍山公园内。犹太人来摩西会堂参观,一般会在门口的捐款箱放些钱,还会说很多“谢谢”。在摩西会堂一层的长椅上,我遇见一位白发苍苍的犹太老先生,他说,对于曾经的苦难,最好的铭记方式就是感恩。

尽管虹口区一带一直在进行拆迁改造,但还是努力保留了当年犹太人生活过的遗迹。1940年前后,犹太人在海门路127号(近长阳路口)开了一座“大西洋咖啡馆”,2008年6月这一区域改造时发现,当年咖啡馆的德文店招被完整保留了下来。2013年,大西洋咖啡馆在纪念馆广场上重开,装修十分简单,挂的仍是当年的老店招,字迹还清晰可辨。参观完纪念馆之后,不妨来这里体验一下奥地利式露天咖啡馆的惬意,品尝地道的犹太风味咖啡。

走出纪念馆,左手边的小马路就是舟山路,两侧都是三层的老房子,当然住在里面的早已不是犹太人。小路上空被无数晒衣架切割成不同形状,此外还有斑驳的叶子、交错纵横的电线,同许多的上海普通街巷一样,只是在那些老建筑的红砖拱券、雕花柱头上,还能依稀感觉到哥特式的风味。晾满衣物的房屋底下,不论下棋、晒太阳的本地老人,还是卖水果的小贩,都是一脸和气。老一辈人对那段关于犹太人的往事还耳熟能详,他们也喜欢这些老房子:“很凉爽很漂亮。”但因为北外滩的开发,许多遗址已被推土机铲平,准备盖高楼大厦。endprint

——辽宁两会速读