青敷膏治疗大鼠体表金黄色葡萄球菌感染的实验研究

朱宏 孙海舰 朱永康

(江苏省中医院,江苏南京 210029)

青敷膏治疗大鼠体表金黄色葡萄球菌感染的实验研究

朱宏 孙海舰 朱永康

(江苏省中医院,江苏南京 210029)

目的:研究青敷膏外用的作用机制。方法:SD大鼠随机分为饴糖组(空白组)、百多邦对照组以及青敷膏低、中、高剂量组,建立大鼠体表感染模型,应用相应药物或赋形剂外敷或涂抹,每隔24h换药1次,共治疗3d。用药结束后对各组大鼠局部组织取材,包括真皮、皮下组织、肌层及结缔组织,石蜡包埋、HE染色,观察急性炎症反应以及中性粒细胞、单核细胞浸润程度,细菌残留及炎症介质IL-6、IL-10释放情况。结果:青敷膏高剂量组在急性炎症反应指标上明显低于饴糖组及百多邦对照组,青敷膏中、高剂量组在单核细胞浸润指标上明显低于青敷膏低剂量组、饴糖组,青敷膏高剂量组IL-6、IL-10指标明显低于饴糖组、百多邦对照组。结论:一定浓度的青敷膏具有抗炎、抑制白细胞浸润、抑制炎症介质释放的多重作用,对于体表感染金黄色葡萄球菌大鼠模型有明显的治疗效果。

金黄色葡萄球菌感染 青敷膏 实验研究

江苏省中医院院内制剂青敷膏是由青敷散与饴糖以一定比例调配而成,在临床应用数十年,对初起的体表感染具有清热解毒、活血消肿止痛的作用,临床效果良好,然而其作用机制仍然不很清楚限制了其进一步开发应用。本研究制作大鼠表皮炎症模型,予青敷膏外敷,观察治疗后急性炎症反应以及中性粒细胞、单核细胞浸润程度,细菌残留及炎症介质IL-6、IL-10释放情况,以探讨青敷膏外用抗感染的作用机制。

1 实验材料

1.1 动物SD大鼠50只,雌雄各半,体重200~280g,由南京中医药大学动物实验中心提供,动物许可证编号:SCXK(浙)2008-0033。

1.2 菌种金黄色葡萄球菌ACTT 25923,浓度1×107个/mL,由江苏省中医院细菌室提供。

1.3 药物及制备低、中、高浓度青敷膏,调配方法:临床所使用青敷膏,青敷散与饴糖重量比为1∶3,确定为中剂量组,低剂量组青敷散与饴糖重量比为1∶6,高剂量组青敷散与饴糖重量比为1∶2。饴糖,莫匹罗星软膏(百多邦,中美天津史克制药有限公司生产,批号13080406),10%水合氯醛(由江苏省中医院药剂科提供)。

1.4 试剂与仪器蒸馏水、中性福尔马林液(4%),由江苏省中医院病理科提供。层流台、取样器、注射器、显微镜、HE染色设备、电动剃毛器、胶带等,由江苏省中医院病理科、南京中医药大学动物实验中心提供。

2 实验方法

2.1 造模与分组应用Elisabeth Kugelberg等[1]所设计的“胶带剥脱法”建立大鼠表皮撕脱模型,然后在撕脱表皮部位滴注金黄色葡萄球菌液,作用约4h后完成细菌吸收[2-3],经检测造模效果良好。

实验大鼠50只,随机分为5组,每组10只,分别是青敷膏低、中、高剂量组和饴糖组(空白组)及百多邦对照组。大鼠腹腔内注射10%水合氯醛(3mL/kg)麻醉,选择大鼠背部皮肤作为实验区,电动剃毛器剃去背部毛发,以宽约2cm胶带连续粘扯背部软毛,约30次左右脱去毛发和表皮层,以潮红光亮见渗出为度,去除面积约3cm2。表皮剥脱后即刻于表皮剥脱处滴注5μL含1×107个/mL金黄色葡萄球菌菌液,静置待苏醒后单笼饲养。

2.2 给药于滴注菌液后第2天,在创面应用青敷膏(低、中、高剂量)、饴糖及百多邦进行治疗,每隔24h换药1次,至第5天结束,共治疗3d。青敷膏敷贴方法严格按我院方法施行,即以膏剂摊涂于绵纸上,厚约1mm,隔一层绵纸敷贴于创面,敷贴范围大于炎症肿胀范围,外部以纱布2~4层覆盖,胶带纸环绕大鼠腹部,有效固定。饴糖组,以饴糖摊涂,敷贴方法同上。莫匹罗星软膏(百多邦),按说明使用,用无菌棉签蘸取后均匀涂抹于大鼠体表创面,实验中统一用量。

2.3 取材方法用药结束后脱颈椎处死大鼠,取脱皮局部靠近中心部包括皮肤至肌层各层组织约1cm2,置于中性福尔马林(4%)中,分别行HE染色和革兰氏染色,制作病理标本切片。

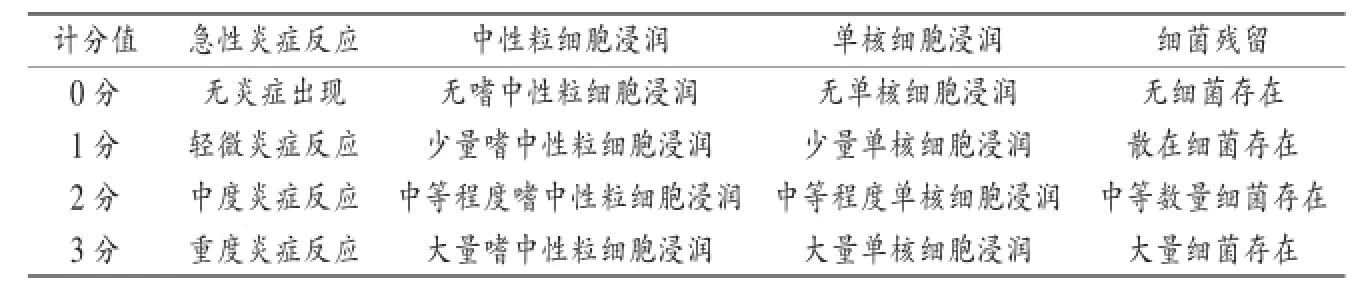

2.4 检测项目观察病理切片的急性炎症反应、中性粒细胞浸润、单核细胞浸润、细菌残留情况。并按照表1的计分方法进行半定量检测。

炎症介质测定:炎症介质IL-6、IL-10释放采用免疫组化的方法进行检测。免疫组化染色采用SP法(一抗和二抗均购自福建迈新生物技术开发公司)[4],染色方法参照说明书进行,显色使用DAB。光学显微镜下观察免疫表型。

2.5 统计学方法采用SPSS16统计软件包进行统计学处理。数值结果采用多重比较(LSD)及Student-Newman-Keuls统计组内差异。

3 实验结果

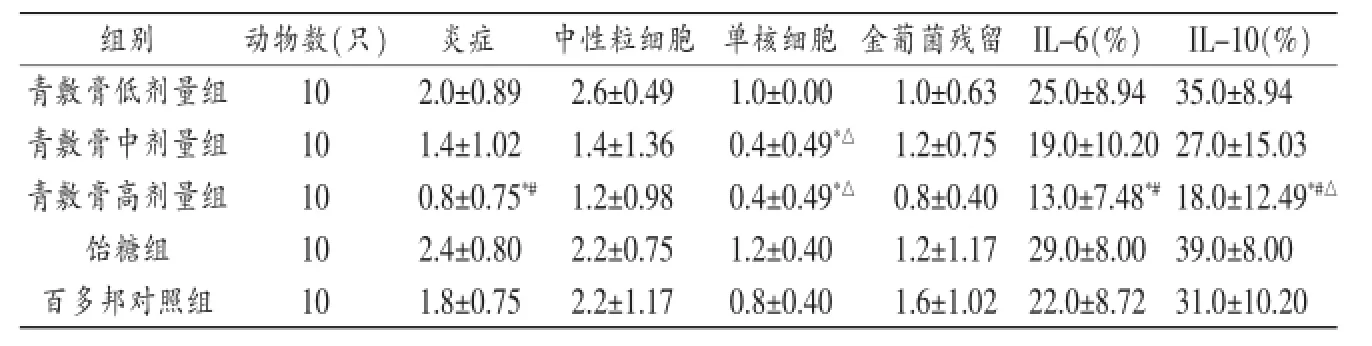

各组大鼠病理切片的急性炎症反应、中性粒细胞浸润、单核细胞浸润、细菌残留情况半定量检测结果见表2。

4 讨论

现代医学认为,致病菌从体表侵入人体后,可造成局部感染的发生。在体表感染的发生发展过程中主要病理变化有变质、渗出和增生。一般病变的早期以变质和渗出为主,病变后期以增生为主。炎症早期即发生局部的血流动力学改变,这些改变包括血管扩张和血流加速形成红、热现象,随着血管扩张,血管通透性的升高,富含蛋白质的液体外渗出血管,导致血管内红细胞浓集和血黏度的增加,形成血流停滞,发生“瘀血”现象,一般损伤发生后的24~48h左右,此种现象最为明显[5]。从中医角度看,此时“形症已成”,临床可以应用相应的清热解毒、活血消肿类外敷药物治疗[6]。炎症反应最重要的功能是将白细胞输送到损伤部位,白细胞游出是炎症反应最重要的指征。游出的白细胞在炎症局部可发挥吞噬和免疫作用,因而成为防御反应极其重要的一环。除此之外,白细胞对局部组织还有损伤和破坏作用。实验考察白细胞的浸润情况具有重要意义[7]。以HE染色半定量方法可以检测局部感染组织的炎症反应情况和药物治疗前后的中性粒细胞浸润情况,在目前实验研究中很容易做到且客观可靠。

急性炎症的血管扩张、通透性增加和白细胞渗出的发生机制,除了某些致炎因子可直接损伤血管内皮外,这些炎症反应主要是通过一系列化学因子的介导而实现的,这些因子称为炎症介质。炎症介质作用于细胞可进一步引起靶细胞产生第二级炎症介质,使最初炎症介质进一步发挥作用或被抵消。这些炎症介质常见的有白细胞介素类、前列腺素类、血小板激活因子、一氧化氮以及激肽补体系统等等。其中细胞因子白细胞介素6(IL-6)、白细胞介素10(IL-10)参与免疫信号通路的调节[7]。本实验选择IL-6、IL-10作为炎症观察指标。由于激活了的单核细胞能生成并释放多种细胞毒、干扰素和白细胞介素,单核细胞的浸润减少,局部多种炎症介质的释放亦相应减少,从而减轻炎症反应。本实验证明,青敷膏中、高剂量能抑制单核细胞浸润,减少局部炎症介质的释放,从而减轻局部炎症反应。

青敷膏(苏药制字Z04000387)系我院具有传统特色的清热解毒类外敷药物,临床使用数十年,效果良好。原方见于清·马培之著《急救百病济世回生良方》,称为青敷药,《中医外科学》附编方剂以“青敷散”为名收录。药物组成为大黄、姜黄、黄柏各240g,白及180g,白芷、赤芍、天花粉、青黛、甘草各120g。本院的青敷膏是以青敷散加饴糖调制而成。功能清热解毒、活血消肿止痛。主药青黛清热解毒、凉血消肿[8-9];黄柏清热利湿解毒[10-11];天花粉、白芷等祛湿消肿、散结止痛[12-13];大黄既能清热又能祛瘀[14]。其赋形剂饴糖能够保持敷药的黏性和湿润,促进药物成分的吸收。

本实验证明,一定浓度的青敷膏具有抗炎、抑制白细胞浸润、抑制炎症介质释放的多重作用,对于体表感染金黄色葡萄球菌大鼠模型有明显的治疗效果。

表1 计分方法

表2 各组大鼠相关指标检测结果(±s)分

表2 各组大鼠相关指标检测结果(±s)分

注:*与饴糖组比较,P<0.05;#与百多邦对照组比较,P<0.05;△与青敷膏低剂量组比较,P<0.05。

[1]Elisabeth Kugelberg,Tobias Norstrm,Thomas K,et al.Establishment of a Superficial Skin Infection Model in Mice by Using Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes.Eur.J. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY,2005,49(Suppl.8):3435

[2]Chiller K.,B.A.Selkin,G.J.Murakawa.Skinmicroflora and bacterial infections of the skin.J.Investig.Dermatol.Symp.Proc,2001,6:170

[3]Soriano F.,L.Aguilar,C.Ponte.In vitro antibiotic sensitivitytesting breakpoints and therapeutic activity in induced infections in animal models.J.Chemother,1997,9(Suppl.1):36

[4]王伯沄,李玉松,黄高昇,等.病理学技术.北京:人民卫生出版社,2000:364

[5]李玉林.病理学.北京:人民卫生出版社,2008:58

[6]潘立群,崔学教.中医外科学.北京:科学出版社,2007:27

[7]黄秋菊,季晖,赖宜生,等.ZLJ-601抗炎作用及其机制研究.中国药科大学学报,2008,39(4):333

[8]李东,武彦舒,王灿,等.青黛镇痛、抗炎药效学研究.中国实验方剂学杂志,2011,17(13):137

[9]杜立阳,刘悦,宗士群.青黛颗粒抗炎、镇痛作用的实验研究.中国医科大学学报,2003,32(4):475

[10]胡俊青,胡晓.黄柏化学成分和药理作用的现代研究.当代医学,2009,15(7):139

[11]李峰,贾彦竹.黄柏的临床药理作用.中医药临床杂志,2004,16(2):191

[12]杨新科,陈章良,段淑敏,等.天花粉蛋白在组织培养上抗病毒作用的研究.病毒学报,1990(3):219

[13]王春梅,崔新颖,李贺.白芷香豆素的抗炎作用研究.北华大学学报(自然科学版),2006,7(4):319

[14]高学敏.中药学.北京:中国中医药出版社,2007:157

编辑:吴宁

R632.05

A

1672-397X(2014)08-0074-02

朱宏(1980-),男,医学硕士,主治中医师,从事中西医结合普外科临床工作。njtcm1998@163.com

2014-05-09