单田芳:与广播结缘

李松睿

单田芳:与广播结缘

李松睿

故事是永远不死的。还有什么东西能比那些跌宕起伏的故事更吸引人呢?记得上小学时,每天中午一放学,我会立刻冲出教室,穿过一条长长的胡同,急匆匆的往家赶,就为了不要错过每天必听的评书连播。前一天没有讲完的故事,像一条看不见的线,不知不觉地把人“牵”到了收音机前。在那段令人难忘的日子里,语文、数学、英语这些“正经事儿”给我留下的不过是一团灰暗模糊的印象;而单田芳的评书却在记忆中显得那样耀眼、那样动人,让人难以忘怀。当收音机里传出他那沙哑的嗓音时,正午的阳光似乎也有些暗淡了,脑海中开始浮现出那些或虚构、或实有的人物。行侠仗义的白眉大侠徐良、耿直风趣的细脖大头鬼房叔安、狡诈善变的东北王张作霖,在单田芳的讲述中变得鲜活起来,散发出夺目的光彩。他们安身于一个凡人永不可及、勇武豪侠的世界里,那里面有大善大恶、波澜起伏、峰回路转,永远反衬着我们所寄居的这个世界的平庸与凡俗。时至今日,那些人物所经历的波折与事件,早已在时间之流的冲刷下,在我们的记忆里变得模糊、暗淡、不成形状;但他们的形象与性格却依然生动、依然光辉灿烂。可以说,收音机中的单田芳是一个造梦的人,他在孩子们的心里种下一粒种子,让他们愿意去相信:人世间存在着一个用语言和声音构筑的世界,那里更加美好,更令人向往,寄寓着我们在生活中难以实现的种种梦想。

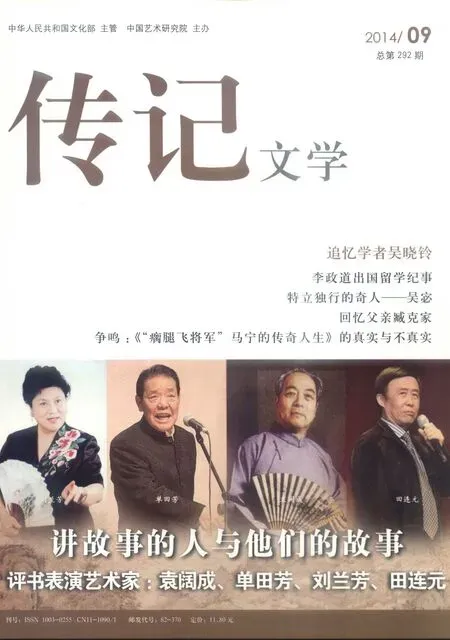

作为一门传统民间艺术,家庭影响和传承对于评书来说不可谓不重要。单田芳出生于曲艺世家,母亲王香桂是著名的西河大鼓演员,父亲单永魁是弦师,此外,上至外祖父,下至大伯、三叔等也都与曲艺渊源甚深。少时的耳濡目染,给他留下了深刻的印象,对几部家传经典长书耳熟能详,不时模仿母亲书中的经典段落。他在谈及自己童年时笑称,“我那时候挺能白活”。

不断的家庭搬迁、20世纪三四十年代东北的时局动荡,给单田芳的早年经历刻下了深深的印记。两次偶见伪“满洲国”皇帝溥仪成为他幼时炫耀的“资本”;日本投降后在街上与伙伴“拣洋落儿”捡到钻石;一次次好奇而惊惧的看着各方势力来来去去,从日军到苏联红军、国民党军队,最后是东北人民解放军,体味着社会的变动、人心的慌乱。解放后的平静与新中国成立的欣喜带来了短暂的家庭鼎盛期,但没过多久,一件祸事突然降临了:父亲出于善良与热心帮助了一个叫作“王子明”的人,却不知后者是位“反革命分子”。受他牵连,父亲平白遭受了六年的牢狱之灾,而母亲也经受不住打击,悄悄与父亲离了婚,抛弃了儿女,远走他乡。此时不到20岁的单田芳独自一人奔赴齐齐哈尔,打算寻回母亲,却最终无功而返——早在三个月前,母亲便与父亲离了婚,可见去意已决。尽管伤心、生气,单田芳还是很快意识到了他身上的重担,意识到了奶奶与妹妹们在这个无父无母的家庭中所面对的困窘与生计大事。几经思量之后,他在好不容易考上大学后选择了退学,在1955年与后来成为他妻子的王全桂一道奔赴鞍山市,拜说书艺人李庆海为师。由于师傅是“庆”字辈的,他便该是“田”字辈的,于是,“单传忠”的大名被“单田芳”取代了。自此,生活无奈也好,命运使然也罢,为我们今日所熟悉与喜爱的评书艺术家单田芳开始走上了他的说书之路。

年轻时的单田芳

落户到鞍山市曲艺团之后,单田芳开始与评书大师赵玉峰(单田芳称他为“赵师爷”)等曲艺前辈来往、切磋。一次,赵师爷提点他说,说书有三难,一是“登台难”,二是“把客人说住难”,三是“成名难”,这首当其冲的就是“登台难”,并鼓励他赶紧登台。单田芳听了之后,心中有所动,加上家里的经济来源当时都靠妻子支撑,也促发了他登台的愿望。1956年的大年初一,单田芳终于如愿以偿,第一次在茶馆登台说书,说的是他最熟悉的《大明英烈》。尽管说的是“板凳头儿”,就是夹在正式演员中场和晚场之间空档儿说的一段,但可以说是获得了开门彩——过了不久,他变成了“板凳头儿大王”,有时候赚的钱比一般的正式演员都会多些。

单田芳的曲艺道路与人生波折,在不期然间显影了中国几十年来历史过程在个人身上的烙印。1962年,文化主管部门叫停了传统艺术,许多说书艺人都不得不从传统评书转向“新书”,不能靠家传的老底了,只能临时学习新的。单田芳也不例外,好在他读书年头较多些,很快就适应了新书的讲法,先后讲了《新儿女英雄传》《战斗的青春》《林海雪原》等30多部小说,收入并没有降低多少,反而成了说新书的顶梁柱。他的师兄杨田荣更是被鞍山人民广播电台邀请去讲《铁道游击队》《平原枪声》等,转眼成为了家喻户晓的明星。单田芳对此很是羡慕,这也种下了他将来进入电台播讲评书的愿望。可是好景不长,1966年,当“文化大革命”开始席卷中国后,书不能说了,不仅如此,他也很快成为了被批斗的对象。1970年下放农村后,他面对的威胁并没有减少,与妻儿在恐惧中艰难度日。直到1974年某天,当他得知自己被看作“右倾翻案风”的典型,要在全县十四乡游斗后,终于被恐惧压倒了。他与妻子全桂商量,逃到了沈阳,并在那里的亲戚家避难。之后几年里,他开始了辗转流离、东躲西藏的日子,靠卖水泡花维持生计。1978年,他最终被平反,从此重新走上了三尺说书台,声名日盛。

值得一提的是单田芳走入广播电台的坎坷过程。在今天看来,收音机与单田芳的评书简直天然连接在一起,收音机也是令单田芳的评书家喻户晓的重要媒介。它们共同为听众营造了那些美妙的闲暇时光,送去了数不清的欢乐与梦想,也为单田芳带来了无尽的荣耀。然而对单田芳本人来说,当初那条通往广播电台的道路却充满了太多曲折,有着不足为外人道的心酸与苦恼。那么,在单田芳与广播结缘的过程中,到底发生了什么呢?

我们知道,在五六十年代,评书演出大多还是按照传统样式,在茶社里进行。演员通常只能面对少则十来个,多则几十个听众表演。因此在那个时候,上电台对单田芳来说不啻为天方夜谭,他只能把这个梦想默默埋在心里。一直到了1979年8月的一天,这个梦才有了实现的可能。那天下午,鞍山市曲艺团的党委书记找到单田芳,对他说:“老单啊,你是我们团的名演员,我们决定推荐你到鞍山人民广播电台录制节目,你愿不愿意抽时间去啊?”这对于一直想上电台扩大影响力的单田芳来说,无疑是一个天上掉下来的馅饼,他立刻就接受了这项党组织交给自己的任务。于是那位姓苏的书记马上派专人与鞍山广播电台联络。就在此刻,那条通往广播电台的路似乎已经为单田芳顺顺当当的铺好了。

这时的单田芳可以称得上是春风得意,迎来了他一生最舒服惬意的时期。事业上,他在被剥夺表演权利十多年后,被组织正式宣布“平反摘帽”,重新加入鞍山市曲艺团,并被任命为书曲队的队长。此后,他在很短的时间里联络场地,购置桌椅板凳,召集演员,在鞍山重开茶社,恢复演出。他本人也在老听众们的热烈欢迎下,重登舞台,再次开启了自己那传奇般的说书生涯。在生活上,他刚刚拿着平反后补发的十几年的工资,花了850块钱在鞍山买了房。比起当初逃离下放的农村,在长春、哈尔滨等地东躲西藏的日子来,他无疑过上了天堂般的日子。而在身体方面,他在平反前为了落实政策,拿着自己的申诉材料到处奔走,因为着急上火生了一场大病,耳朵聋了,牙齿也掉光了,喉咙里还长出了一块息肉,连正常说话都费劲。而在“平反”之后,随着他的心情变得愉悦起来,病也渐渐好了。先是治好了自己在“文革”时被人用皮带扣打坏的耳朵,接着又连续做了三次手术,把喉咙上的息肉取了下来。虽说单田芳的嗓音从此变得沙哑起来,但毕竟恢复了重新登台演出的能力。再加上曲艺团的领导对他非常重视,甚至还主动将他推荐到广播电台去演出,此时的单田芳真可谓事事顺遂。

在接下来的日子里,单田芳一边继续在茶社里说书,一边等待电台传来的消息。可是苏书记都找过他已经好多天了,去广播电台录音的事却一点儿眉目也没有。而且曲艺团的同事都听说单田芳要上电台,纷纷向他来道喜。这就让单田芳有点儿尴尬,他只能在表面上接受同事们的好意,私下里则有些忐忑不安,看来上电台这件事并不像最初想的那么简单!又过了几天,单田芳实在是沉不住气了,他不能就这么放弃让自己一举成名的机会。于是他决定主动出击,直接跑到鞍山电台去问问看。这一天,他骑着自行车来到鞍山电台,径直来到二楼的文艺部,找到文艺部主任李喜元,开门见山的说明了来意:“我是鞍山曲艺团说书的,我叫单田芳。我这次来找您是想问一问,我们支部推荐我来电台录音的事。”与最初预想中可能会遇到冷面孔不同,李喜元非常热情的接待了单田芳,并向他解释道:“实在不好意思,我们早就知道这事了。因为最近电台每天都在开会,实在太忙了,所以还没有来得及讨论这件事呢!你先回去听信儿吧。多咱我们研究决定了,多咱我们再通知你。”听见人家都这么说了,单田芳也没有别的办法,只好再三感谢李喜元主任,出了电台,继续回到茶社说书。

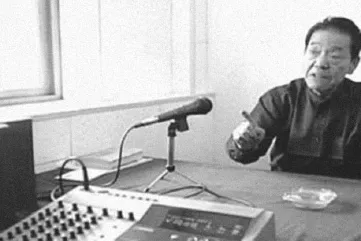

单田芳在电台录制评书

又过了半个月,电台那边还是杳无音信。单田芳又跑到文艺部问这件事,哪知道到那里一问,原来李主任去外地出差了,根本没有见到人。又等了一个星期,单田芳再一次来到鞍山电台,终于找到了李喜元。这次人家还是非常热情,还没等单田芳说话,就对他说:“哎呀,我刚从南京出差回来,还没来得及向上级领导汇报呢!上电台录节目,必须要台长亲自批准才行,我做不了主,你就耐心回家等着吧,有了消息我肯定通知你。”听了这话,单田芳还是无话可说,只能出了电台,继续回家等消息。

经过了这一回,单田芳心里明白过来了,人家电台似乎根本不想给他录节目。只不过现在李喜元没找到合适的理由拒绝他,于是就用“拖”字诀来对付他。想到这里,单田芳与生俱来的那股倔劲儿上来了。打这以后,单田芳没事儿就往鞍山电台跑,坐在李喜元办公室里,反复询问这件事的进度。跑了五六趟后,李喜元被缠的没有办法,就对单田芳说:“广播电台是我们国家的喉舌,是党的宣传机构,根本不是什么人都能上电台录节目的!我已经和台长汇报过了,台长说叫你试着录一录,看够不够上电台的标准。”单田芳一听,心想自己已有多年说书经历了,试录怎么会是问题,立刻就应承了,并说定下周一开始试录。

回到家以后,单田芳那股兴奋劲儿就别提了。他从自己特别熟悉的《隋唐演义》里挑出一些精彩片段,重新编排了人物的形象、对话,精心设计了包袱、段子,就等着到试录的时候大显身手。到了周一,单田芳特地理了发,穿上一套新衣服,一大早就赶到了电台文艺部。结果李喜元一见单田芳,就跟他说今天电台要集体学习,肯定录不了了,让他周三再过来试录。此时的单田芳心里憋了一肚子的委屈,可还不能对李喜元发作,只好失望而归。哪知等他周三再次来到鞍山电台时,李喜元又说今天录音室临时要录制别的节目,没法给他试录,让他周六再来。还保证那个时候录音室肯定能空出来。可就当单田芳在星期六兴冲冲地赶到电台时,李喜元又找了别的理由不让单田芳试录。

就这样一来二去的反复拖延,单田芳往鞍山电台跑了七八次,半个多月的时间也过去了,可就是连试录都没录成!这一天单田芳实在忍不了了,冲李喜元发了脾气,坐在他办公室里不走了,非要试录。李喜元一看这架势,也实在找不到别的理由继续拖着单田芳了,就只好借录音室忙为由,磨磨蹭蹭待了一个多小时,才叫他进去试录。那天,单田芳在电台文艺部办公室里等了太长时间,再加上心情急躁,说书状态并不是很好。不过由于《隋唐演义》这部书是单田芳的家传绝学,已经说过不下十几遍了,再加上他在试录前做了精心的准备,那天录下来的效果相当好。单田芳刚从录音室里出来,李喜元就连连称赞,说马上要送到台长那边,让单田芳回去“听消息”。

说完书非常兴奋的单田芳一听到“听消息”三个字,心里就有点儿犯嘀咕。因为每次李喜元一说“听消息”,最后准是没消息。所有的进展,都要靠他自己死缠烂打才做到的。但这时候除了回家又能做什么呢?单田芳只好半信半疑地回到茶社继续说书,可心里却一直在等着广播电台的消息,忐忑不安、焦躁不已。他担心广播电台的台长不喜欢他的评书,害怕李喜元没有把录音送到台长那里去,更怀疑有人为了阻挠他上电台而暗中使坏。他一连等了20多天,还是杳无音信。最后单田芳沉不住气了。他觉得这么等着实在太窝囊了!还是得到电台去问问看。如果台长觉得试录的水平不行,干脆就不等消息了,起码日子过得安心一些。

那天一大早,单田芳就去了鞍山广播电台。到的时候还不到八点钟,电台还没有开门。他就蹲在门口等着李喜元上班。这时候一个上了年纪的女同志走进了电台,她觉得门口蹲着的那个陌生人很奇怪,就问单田芳是哪个单位的,想要找谁。出乎意料的是,单田芳刚说清楚自己是谁,那个女同志立刻就笑了。她热情的握着单田芳的手,说道:“原来你就是单田芳啊!你说的《隋唐演义》真好!你是来录音室说书的吧?”单田芳赶紧说:“不是,李主任说录书不是谁想录就能录的,得台长批准才行。我就是来问问他,到底台长听了我的试录后满不满意。”那人一听,笑得更厉害了,说道:“自我介绍一下,我就是鞍山电台的台长。我叫于英。我前段时间听你的试录了,说得很棒!我早就叫李喜元给你录书了,怎么,还没通知你吗?”就在这个时候,李喜元骑着自行车正好到了单位门口。他看到单田芳和台长两个人在一起说话,立刻觉得有点儿尴尬。可这时候两个人都看见他了,也不能溜掉,只好凑了过来。还没等二人说话,李喜元就抢先对单田芳说道:“老单啊,你来得正好!我今天正准备给你们单位苏书记打电话呢!我们台长已经同意让我们给你录书了。”这时候于台长脸色有点儿不好看,对李喜元说:“我不是早就告诉你可以录了吗?怎么还没开始呢?工作上的事得抓点儿紧啊!”李喜元一听,脸上更是露出诚惶诚恐的神色,连忙道:“是是是,这段时间我一直在调整录音的安排,马上就可以给老单录音了!”于台长听了这话,跟单田芳打了个招呼,就去自己的办公室了。

一看顶头上司不太高兴的走了,李喜元赶紧拉着单田芳进了自己的办公室,很不自然地说连连道歉。这时的单田芳心里一阵窃喜。其实早在于台长表扬他的评书时,他就知道自己肯定能上电台了,这中间一直是李喜元在拖着这件事。单田芳虽然心里有一肚子气,但还是很客气的说没关系,并问什么时候能够录音。这一回李喜元没有半点犹豫,马上约单田芳下周一来电台正式录节目,就录他当初试录的《隋唐演义》。在这时,单田芳与广播的结缘看上去似乎是板上钉钉了。此时的他万万没有想到的是,虽然台长都已经同意播出他的评书了,可他还是会遇到一系列意想不到的困难。

回到家里,单田芳心里别提有多美了。跑广播电台跑了几十趟,这次终于成功了,真是功夫不负有心人!他利用周末的时间,又在心里把《隋唐演义》重新梳理了一下,故事分几个段落,人物如何描述,扣子、包袱怎么设置,都做了精心的安排。到了周一那天,单田芳按照约定的时间来到了广播电台。一走进文艺部的办公室,李喜元就非常热情的给单田芳沏茶倒水。可刚一坐下,李喜元就问:“书带来了吗?”单田芳一听就有点儿发蒙,连忙说道:“什么书?我们说书的从来用不着书啊,都在肚子里呢。”李喜元一听就笑了:“那可不行,你在录音室里录音,我们在外面有监督人员,得用书对照着看。万一你要是讲错了,我们好能知道。你要是没有书,那今天就录不了了。”这句话好似一桶凉水泼在了单田芳的头上,进门前的好心情立刻就没了。因为类似《隋唐演义》这样的书在“文革”期间“破四旧”时早就烧没了。而当时距离“粉碎四人帮”才两年多,出版社还没来得及重印这些书,暂时根本不可能找到《隋唐演义》。而且李喜元的要求显然只有外行人会提,因为说书艺术在中国源远流长,从来都是口传心授,并不依托书本。可不管单田芳怎么解释,李喜元就是不肯让步。最后没办法,李喜元只好让单田芳回去写个详细提纲,供监播员参考。单田芳明知道这是李喜元在给他出难题,心里气得不行,可这是广播电台的规矩,自己也不得不遵守,只能垂头丧气的走出了广播电台的大门。

单田芳

在回家的路上,单田芳路过商店时顺手买了几大本稿纸。一进家门他就吩咐家人闭门谢客。他要以最短的时间把《隋唐演义》的提纲写出来。在接下来的两天时间里,单田芳没有出门,依据《隋唐演义》前十五回(每回30分钟)的内容写成了提纲。于是星期四的一大早,他就又在李喜元的办公室出现了。他心里憋着一肚子火,没说话,把厚厚的三大本稿纸放在了李喜元的桌上。李喜元拿起来一翻,惊道:“两天的工夫你就写了这么多!”面对这份详细的评书提纲,他再也拿不出什么理由来阻挠单田芳录节目了。于是当场拍板,下周一给这位异常执着的说书人录节目,而且保证决不再找任何理由拖延。

到了那天,单田芳如约来到了鞍山电台。有了前几次乘兴而来,败兴而去的经历后,他再也没有了当初去电台时的那股兴奋劲儿了。他只希望李喜元能让自己顺顺利利把《隋唐演义》录了就行,千万不要再横生枝节。这一次,李喜元一见到单田芳,就直接把他领到了录音室,并亲自帮他调整麦克风。当录音室的红灯亮起,李喜元隔着玻璃窗示意开始录音时,单田芳明白,他成功了,他终于能够通过广播进行表演了。于是,就有了那个让评书爱好者们印象深刻的开头:“话说隋朝末年,杨广无道,天下大乱……”这个经典的开头刚一说完,录音室的红灯忽然灭了,李喜元走了进来,说道:“老单,你声音太高了,一起头应该压着点儿,要不录音效果不好。重新来。”当红灯第二次亮起时,单田芳有意识的把声音压低了一些。可刚讲了没两三句,他眼前的红灯又灭了。李喜元又一次走进了录音室,因为他觉得单田芳表演时离麦克风太近了,把出气的声音也录上了,还得重新开始。于是单田芳只能第三次重头开始录音。可哪知这一次又是没说到三句话,李喜元再次走进录音室打断了他的表演。这时候单田芳已经有点儿恼火了,没好气儿的问李喜元这回又怎么了。李喜元说:“讲的没有什么问题,可是你的嗓子太沙哑了,录出来的声音不好听啊!”一听这话,单田芳更来气了,他觉得这是李喜元在故意刁难自己。因为他生病之后的嗓音一直是沙哑的,如果这是问题的话,那么为何试录的时候没有提出来?更何况试录已经让台长表示满意了。单田芳提出的理由非常充分,让李喜元只好同意让他继续录音。

一旦开始录音,单田芳就成了鞍山人民广播电台的常客。他每次来电台都会在录音室里录制四段评书,每段半个小时。在录音的过程中,他透过玻璃窗看到录音员、监播员听得津津有味,就知道自己录得非常成功。哪知当他录到第26段时便又碰上了难题。那天单田芳刚从录音室里出来,李喜元就跑过来问《隋唐演义》讲完大概需要多少段。单田芳算了算,觉得至少需要160段或200段才能把这部书说完。李喜元一听,连连摆手,说200段太长了,必须要在30段内讲完才行。单田芳当然明白这是根本不可能完成的任务。他虽然应了下来,但还是留了自己的心思:说书讲究设包袱让听众欲罢不能,要是包袱设得好,讲多长多短还能是别人说了算的?因此他还是按照自己原先设计好的进度,并重新设计了伏笔,把最后几段书讲得精彩纷呈、悬念迭生。他要借听众的力量,“倒逼”李喜元不得不让他继续录下去。

1980年2月16日大年初一,单田芳播讲的评书《隋唐演义》在中午12点正式由鞍山人民广播电台播出。而此时距鞍山曲艺团的苏书记推荐单田芳去广播电台录节目,已经过去了半年的时间。由于评书连播《隋唐演义》的开播时间选在了1980年的大年初一,正好赶上国务院开始在全国范围内恢复春节休假制度的第一年,人们终于可以不再过什么“革命化的春节”了。于是整个鞍山都在放假,这就使得家家户户都可以聚在收音机前欣赏单田芳的表演。在单田芳的演绎下,听众为秦叔宝落难之时的凄惶与悲凉洒下了眼泪;为程咬金耿直中透着心机的性格,还有他那可笑的三板斧而哈哈大笑;而少年英雄罗成那非凡的事迹,更是让人们拍案赞叹。等到重新开始上班以后,单田芳和他的评书《隋唐演义》已经成了鞍山人民生活中的一个内在组成部分,再也离不开了。由于当时并不是每家每户都能买得起收音机,鞍山最大的百货大楼——鞍山联营公司,还特地在门口架设了高音喇叭,每到中午12点准时播放单田芳的评书。于是就有了一个在今天看来不可思议的奇观:中午12点整,鞍山最繁华的大街突然静了下来,街上几乎所有人都聚在联营公司门口,听单田芳表演的评书《隋唐演义》。

等到春节过完之后,李喜元再次见到单田芳时,他已经对这位评书表演艺术家佩服得五体投地了。他向单田芳坦言,自己之前确实是有意不让他来广播电台录节目。因为当初苏书记推荐单田芳之后,曲艺团马上就有其他演员找上门来,说单田芳的表演虽然受欢迎,但中间经常会穿插些特别庸俗的段子,上了电台影响不好。但此时李喜元已经明白了,这些不过是中伤单田芳的谣言。于是他和单田芳约定,继续录制《隋唐演义》,录到80段为止。哪知随着这部评书的持续播出,它的影响力也越来越大。不仅鞍山人爱听,其他城市的广播电台也找上门来,要求转播单田芳的评书。结果这部书也就越录越长,先是录到100段,接着录到150段,之后又录到180段,最后一直录到240段才把整部书说完。

单田芳近照

等到评书《隋唐演义》播完时,单田芳已经在整个东北地区成了最著名的评书演员。鞍山人民广播电台开始邀请他继续录制其他评书。于是,就有了后来人们非常熟悉的《大明英烈传》《三侠五义》《白眉大侠》《童林传》等。在单田芳带领着鞍山市曲艺团在全国巡演后,他的评书更是传遍了大江南北。每天中午12点准时开始的评书连播,也几乎成了单田芳的专属时段。无数人守在收音机旁,在这位评书表演艺术家所演绎的那些精彩纷呈的故事中,获得一份难得的安逸,在这个熙熙攘攘、匆匆忙忙的世界中“偷”得一段闲暇的光阴。有时候我甚至觉得,人们伴随着单田芳那极具个人风格的沙哑嗓音,收获的可能不仅是一份休憩的时光,也不仅仅是一个关于侠义世界的梦想,而是一代代中国人的集体记忆。

当我们和不熟悉的人在一起聊天时,单田芳的名字就好像是一个暗号,它让我们在陌生中获得了一丝亲切,勾起了我们关于过去生活的共同回忆。每次一想到这里,我都觉得应该好好感谢播放单田芳评书的广播电台。不过在了解了单田芳在与广播结缘过程中的一系列遭遇后,我们可能更应该感谢的,是他那顽强倔强的性格。没有他那在刁难面前永不服输的劲头儿,所有那些美好的东西都是不可能的。

责任编辑/赵柔柔