时间维度下场所精神之蜕变兴衰

——以武汉市商业步行街为例

◎ 刘 琎

时间维度下场所精神之蜕变兴衰

——以武汉市商业步行街为例

◎ 刘 琎

作为因商而兴的九省通衢城市,武汉市的商业步行街一直是城市精神表达的重要场所。本文以武汉市三条著名商业步行街——汉正街,江汉路,楚河汉街为观察研究对象,以时间轴为研究线索,立足“场所精神”概念与内涵,深入分析比较不同时间维度下场所精神对于城市的意义变迁。

场所精神 时间维度 商业街

一、商业街区的场所精神解析

(一)场所精神概念与内涵

场所(place)是城市空间理论中有关内涵,有关人与环境关系的一种深层次思考,场所营造(place making)作为对后现代通过建筑符号隐喻塑造公共空间的思想的批判,强调人的归属感和愉悦感,并进一步抽象为场所精神。

E·拉尔夫认为,场所的本质是在生活经验中所构建的意义中心,包含了人在场所进行的活动以及从中积累的记忆,具有历时性。诺伯格·舒尔茨认为“场所”本质即在于能够使人们在世界中定居,从中深刻地体验自身与世界的意义。其中包含了物质与精神两个层面,即“身处场所,心归场所”[1]。场所是人们产生归属感的地方。H·L·Garnham认为,场所的三个组成部分:静态的实体设施,活动,含义[2]。

综上所述,场所是指人对自然和人工环境产生联系和作用后,在记忆和情感中形成的概念,包括物质的情景和精神的情感,其核心是使人产生归属感和愉悦感的空间。

场所精神一词源出于拉丁文,它表达了这样一种始于古罗马时期的观念:任何“独立”存在的事物都有自己的守护神。罗马人认为,在一个自然环境中生存,有赖于人与环境之间在灵与肉(心智与身体)两方面都有良好的契合关系。为此,他必须依靠守护神,以体会和确证他生活于其中的环境所具有的确定的特征,即任何事物都有独特而内在的精神和特性。场所也一样,具有自己的独特气氛。“场所精神指一种综合性气氛(comprehensive atmosphere),是人的意识和行动在参与的过程中获得的一种有意义的空间感。场所精神表示人们能够超越场所的物质或感官属性来体验事物,并对场所产生依附感”[2]。

综上所述,场所精神比场所有着更广泛而深刻的内容和意义。它是一种总体气氛,是人的意识和行动在参与的过程中获得的一种场所感,一种有意义的空间感。

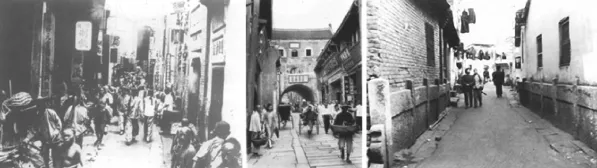

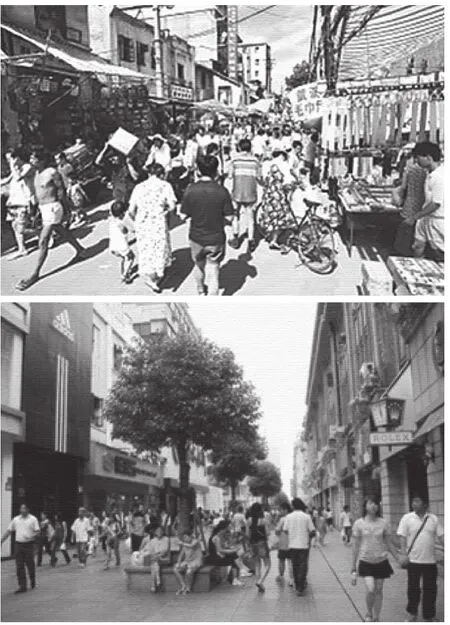

图2 江汉路风貌

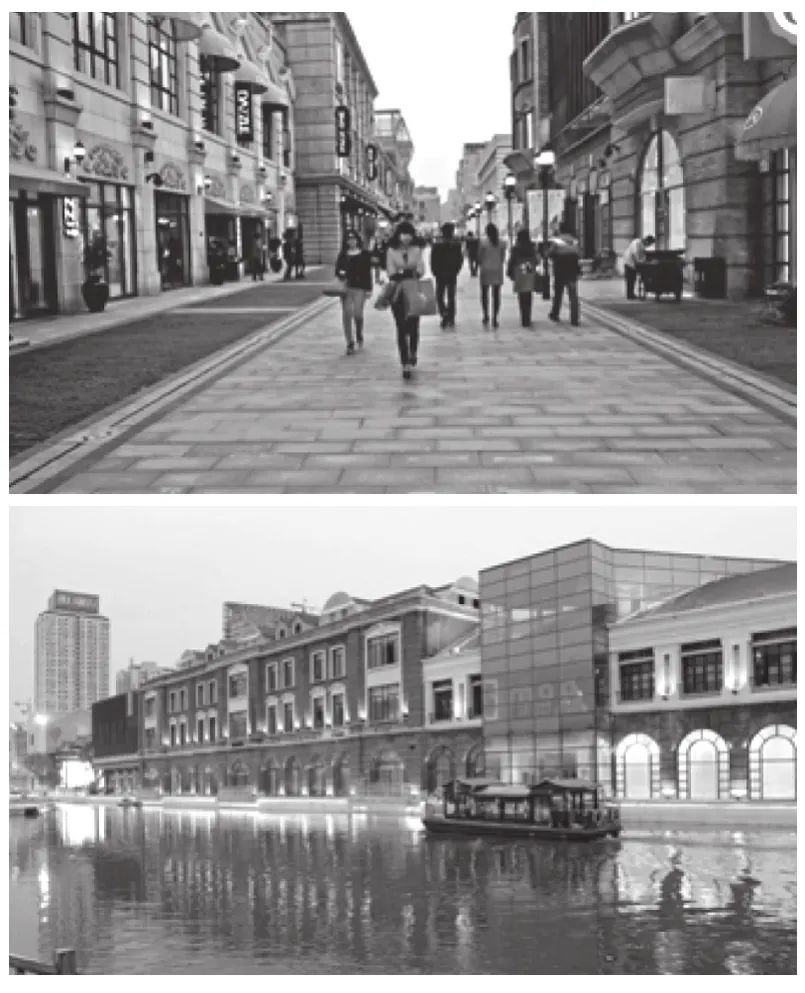

图3 楚河汉街风貌

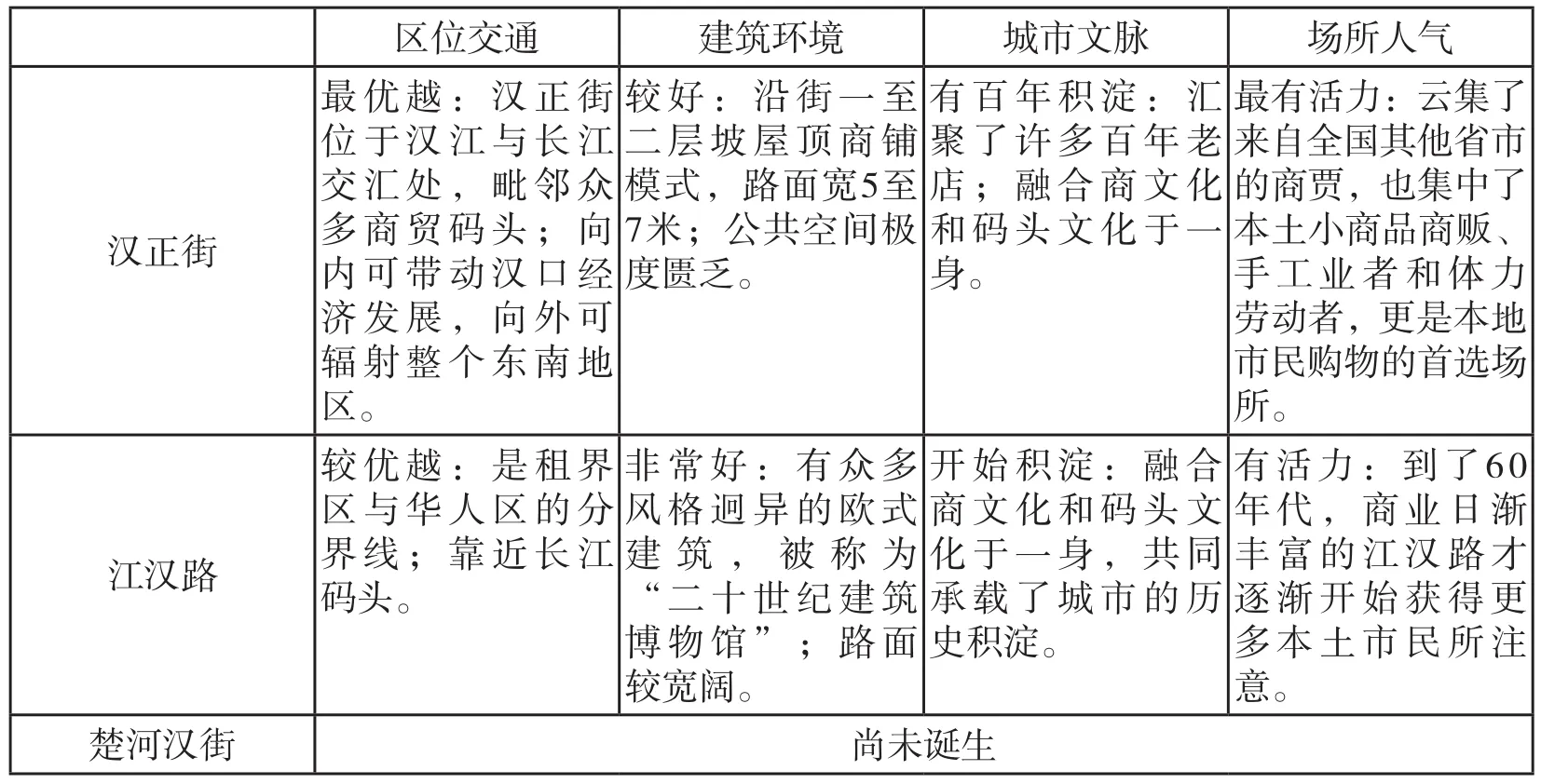

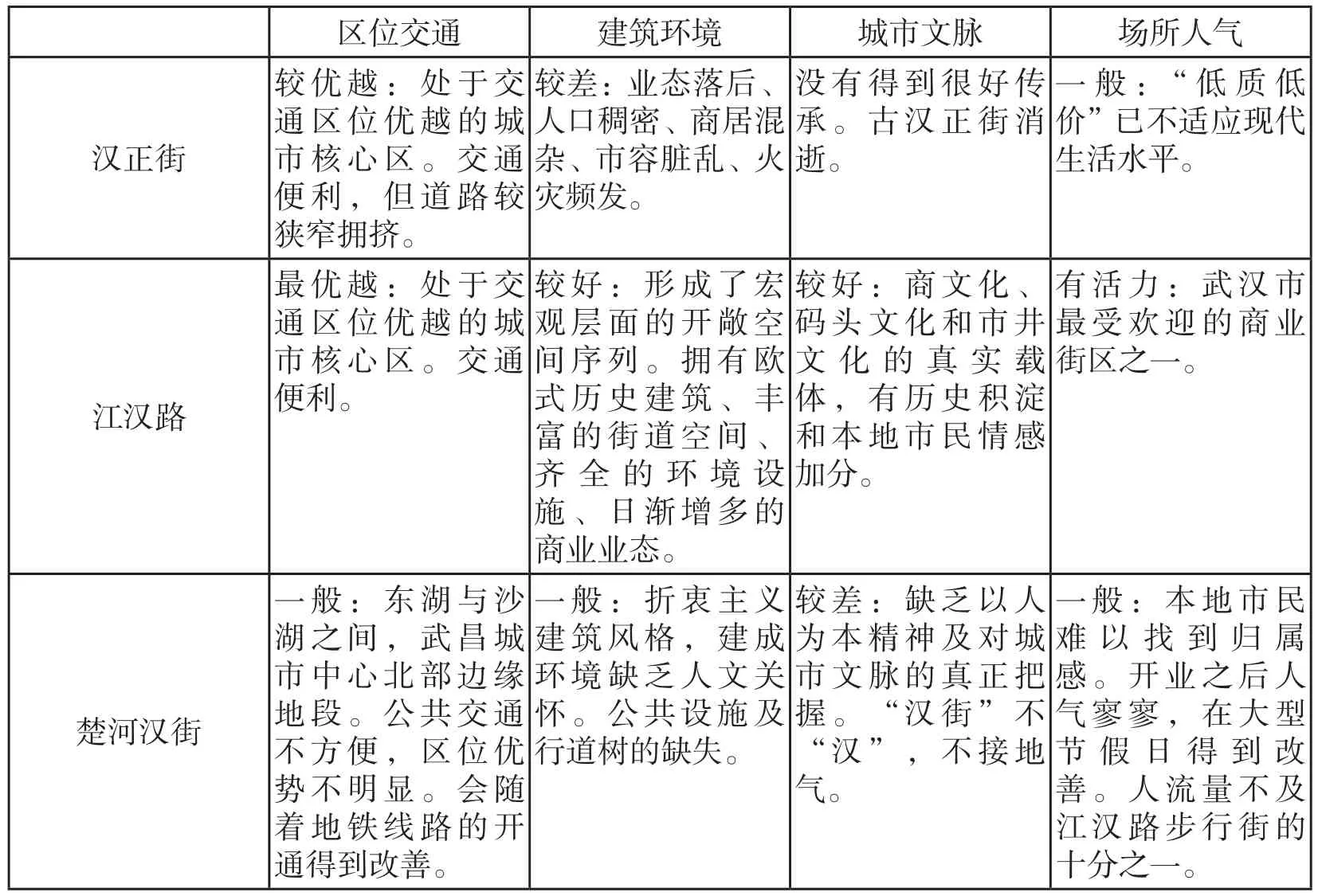

(二)商业街区场所精神的衡量标准

场所精神包含了空间实体与空间意义两方面内容。对于商业街区而言,空间实体指商业街区所处的宏观区位、与外部的交通联系以及其本身的建筑环境、公共空间;空间意义则指商业街区所承载的城市历史、文化底蕴以及市民与场所的互动情况。

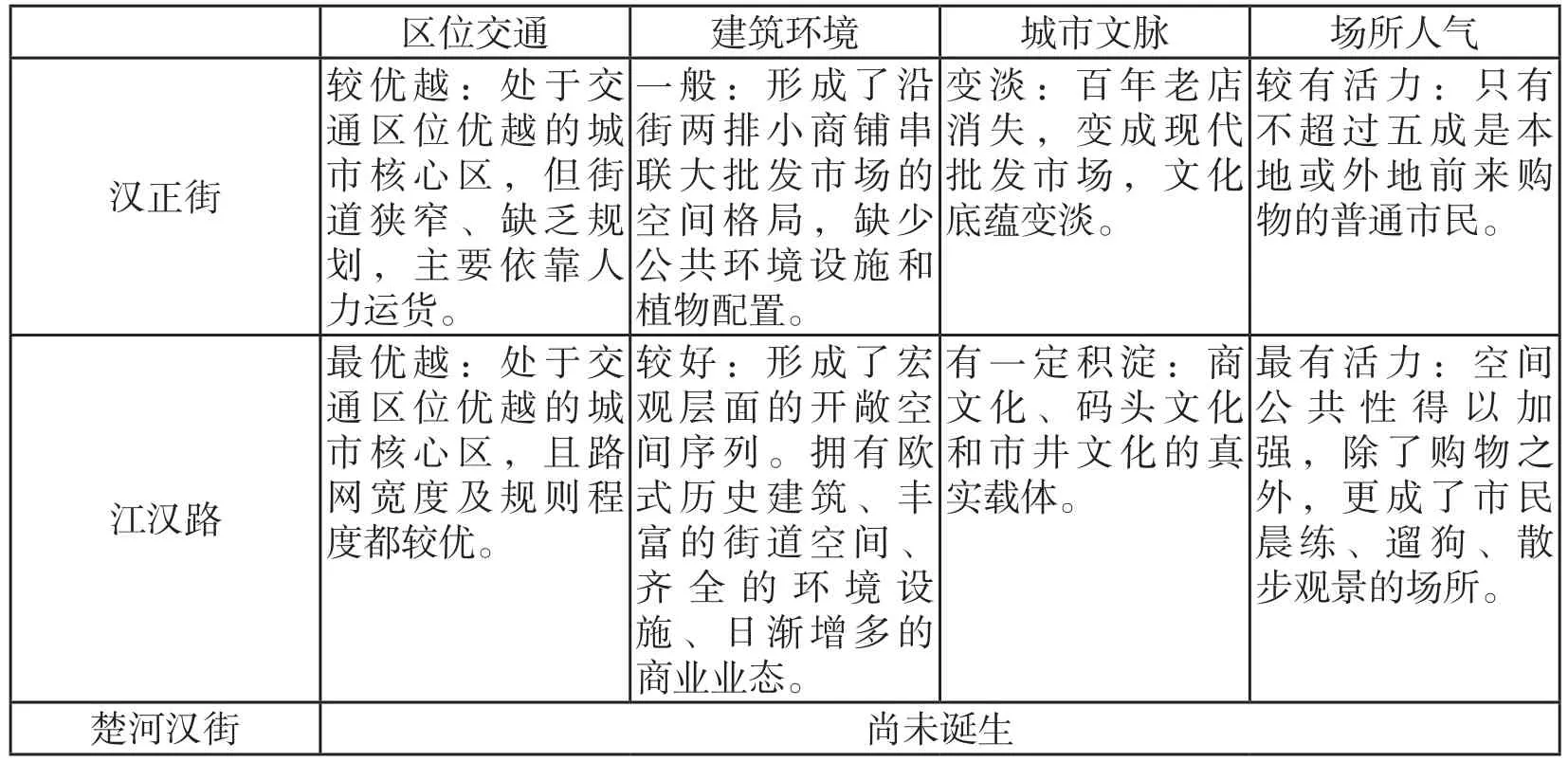

分别从空间实体与空间意义两方面出发,可以构建针对商业街区场所精神的4条衡量标准:区位交通的可达性,建筑实体环境所体现的地域特色,对历史文化与城市文脉的反映,以及在使用人群中的人气与活力。将这四条标准放置于城市发展的时间轴上,以此为坐标体系可以观察武汉市商业街区的兴衰蜕变。

二、时间维度下商业步行街的变迁

(一)武汉市三条著名商业步行街概况

武汉市是楚文化发祥地之一,有江城、九省通衢、黄鹤故乡的美名。是中国历史文化名城,具有悠久历史。其中汉口又是明清“四大名镇”之一,是著名的内陆港口,自古就凭借其出众的区位优势成为了区域的商业中心。

汉正街是“古汉口之正街”,是汉口历史上最早的中心街道,是万商云集、商品争流之地。汉正街是硚口区内的一条主要街道,西到硚口路,东至集家嘴,长3.2公里,宽约5至7米。几百年以前,陕西商人乘船顺流而下,将货物运到汉正街贩卖中转。汉正街就是由最初的货物集散地发展而来的。20世纪初,随着汉口开埠,租界设立与铁路的开通,汉口商业中心逐渐下移至长江岸边。新中国成立以后,汉正街则演变成小商品市场。后来受“文革”影响一度封闭停歇。1979年,汉正街恢复小商品批发市场。2011年8月,汉正街施行全面整治,整体搬迁,彻底改造。依据规划,汉正街地区完成搬迁改造后,改变“现场、现货、现金”的传统交易模式,不再具备批发市场的流通模式,而是一种电子交易高端的零售业态。而汉正街中原有商铺,将搬迁至汉口北[3]。古汉正街不复存在。

与汉正街齐名的还有另一条商业街——江汉路。汉正街与江汉路,如同广州的上下九与北京路,都是老武汉人心中认同感较高的历史商业场所。

江汉路位于汉口中心地带,南起沿江大道,北至解放大道,垂直连接起了汉口内四条平行主干道。全长1600米。宽度为10至25米。江汉路自沿江大道至花楼街段,曾是清末英租界的“洋街”,辛亥革命后,华人资本家迅速兴起,不到10年时间,江汉路一带变为汉口最繁华的商业街[4]。民国初年的《汉口竹枝词·歆生路》中,描绘当年江汉路的繁华景象:“前花楼接后花楼,直出歆生大路头,车马如梭人似织,夜深歌吹未曾休。”1927年,我国收回汉口英租界,将歆生路改名江汉路。江汉路上有13幢近代优秀历史建筑,是繁华商市的历史见证。2000年9月,江汉路改造成为城市步行街。

与汉正街和江汉路所不同的是,武汉市另一条著名商业步行街楚河汉街,却是近几年的新兴场所,是城市开发建设的产物。

楚河汉街2011年正式建成,是武汉市“六湖连通水网治理工程”的首个工程——“东沙联通工程”的组成部分、武汉市中央文化区一期工程项目的重要内容,地处武汉东湖和沙湖之间,占地1.8平方公里,总建筑面积21万平方米。“楚河”全长2.2 公里,连通东湖和沙湖贯穿武汉中央文化区东西。水面宽度40至70米,加上滨河绿化及道路宽度达到150 米。“汉街”总长度约为1500米,位于楚河南岸,集合餐饮、休闲、购物、娱乐、文化等多种业态[5]。汉街以民国风格建筑为主体,穿插有现代建筑和欧式建筑。

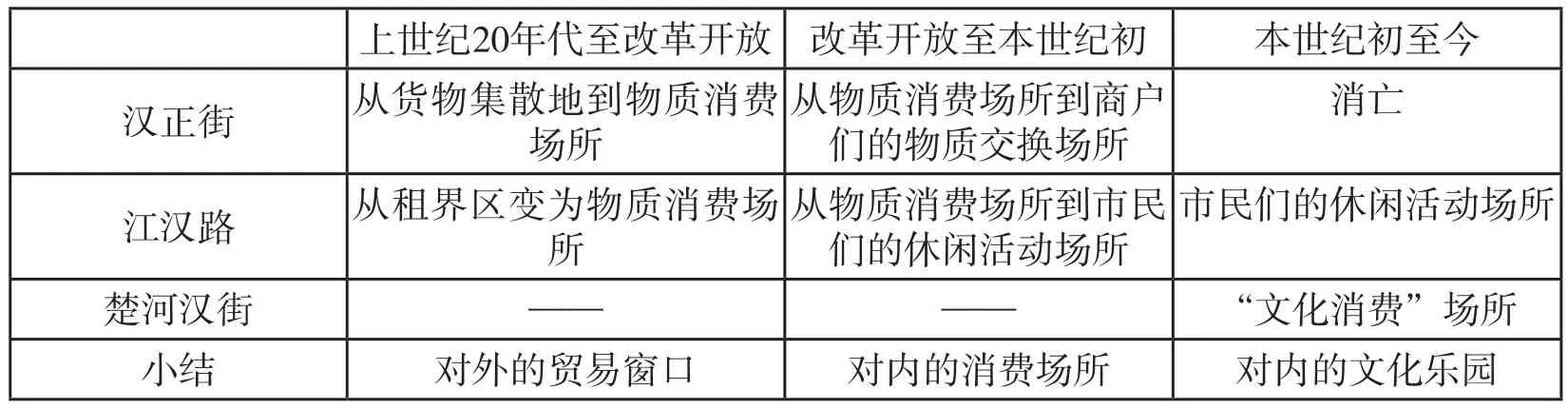

(二)上世纪20年代到改革开放场所精神的演变

上世纪20年代末,德、俄、英租界相继被汉口政府收回,改太平街、歆生路为江汉路,正是江汉路扬眉吐气、浴火重生的时间节点。此时的汉正街依然是繁华热闹的华人小商品市场,而距离楚河汉街的诞生还有将近一个世纪。

任何场所精神的衡量都离不开所处的时代背景。在这样的一个时间节点上,整个武汉都沉浸在辞旧迎新的喜悦和对未来的期盼之中。华人与洋人的分界线被打破,这也正是江汉路成为“民众的江汉路”的开始。自此,这条贯穿汉口4条平行主干道的商业街,不再存在任何政治壁垒,民族工商业者开设的店铺、作坊、前店后厂型的食品店,和官僚、民族资本家开设的银行、公司和商店毗邻而立,对于普通民众而言,江汉路既是他们的工作场所,也是他们的休闲乐园。

但此时新兴的江汉路,还并不能算作城市的商业灵魂;自明朝万历年间便扎下根基的汉正街,仍然在普通民众之中拥有更高的人气,在全国拥有更响亮的名声。

从区位交通上来看,此时的城市中心仍位于汉口沿江一带。汉正街位于汉江与长江交汇处,正是码头鳞次栉比的所在,这里沿西向东,有宗三庙、杨家河、武圣庙、老官庙和集家嘴等众多的码头,为商埠吞吐,集散物资;区位交通优越,向内可带动汉口经济发展,向外可辐射整个东南地区。由于经济发展水平的限制,此时狭窄的道路弊端尚未显现,人力车往返于码头与商铺,6米宽的道路反而热闹非凡。此时的江汉路也因靠近码头的区位优势,钱庄、布铺、烟站等开始逐渐增多。

从建筑环境上看,汉正街为沿街一至二层坡屋顶商铺模式,商铺面宽2到4米不等,摩肩接踵紧紧相邻,路面由麻石铺就,宽5至7米;公共空间极度匮乏。江汉路上则以众多风格迥异的欧式建筑闻名,被称为“二十世纪建筑博物馆”,罗马风格、拜占庭风格、文艺复兴式、古典主义、现代派等各种曾经租界区的建筑,在新中国成立后尤其是60年代后,迎来了新的功能置换,滋美食品厂、精益眼镜店、南京理发店、星火文具店、老亨达利钟表、中心百货大楼等相继诞生,较为宽阔的路面也为后期改造留下可能。

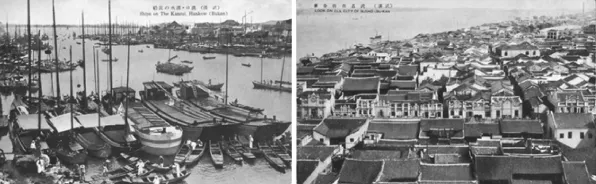

从城市文脉上看,汉口自古以来便是因商成镇、因商而兴,商文化是城市文脉不可或缺的一部分。汉正街因其悠久历史汇聚了许多百年老店,如谦祥益绸布店(1894年)、苏恒泰伞店(1862年)、汪玉霞食品店(1739年)、叶开泰药店(1637年)、黄志成拆货店(1890年)等,是所有老武汉人共同的情感记忆。同时,作为内陆港口城市的武汉,在当时船运一直是主要的对外交通运输方式,因此也形成了独特的码头文化。码头既是自然山水与人类文明的交接点,也是城市对外和对内的分界线;既是城市市民工作劳作的场所,也是休闲交流的场所。毗邻码头的汉正街和江汉路因此得以具备得天独厚的条件,融合商文化和码头文化于一身,共同承载了城市的历史积淀,在这一点上,是不相伯仲的。

从场所人气上看,此时的汉正街依然是最能代表武汉形象的商业场所。尤其是在上世纪20年代末到60年代之间,汉正街不仅云集了来自全国其他省市的商贾,也集中了本土小商品商贩、手工业者和体力劳动者,更是本地市民购物的首选场所,有着极具汉口特色的市井活力。到了60年代,本来方兴未艾的江汉路迎来了新一轮“翻修”,滋美食品厂、精益眼镜店、南京理发店、星火文具店等工厂店铺就是在这时被引入,商业日渐丰富的江汉路才逐渐开始获得与汉正街相匹敌的实力,也逐渐被更多本土市民所注意。

综上所述,从20世纪20年代到70年代之间,商业街逐渐兴起,有从“对外的贸易窗口”转变为“对内的消费场所”的趋势,从单纯满足城市与区域间的贸易互通的空间、转变为面向市民消费休闲、交流共享的精神场所。归纳这一时间段落内商业街变迁如下:

图4 上世纪的汉正街

图5 1929年江汉路

(三)改革开放到本世纪初场所精神的演变

上世纪70年代末,经武汉市人民政府批准,受“文革”影响、一度市场萧条的汉正街重新恢复开放,并正式命名为“汉正街小商品市场”,成为了面向商户的批发市场。这正是汉正街有了自己明确定位的时间节点。此时,翻修后的江汉路正逐渐成长为汉口新的商业中心,而距离楚河汉街的诞生还有整整三十年。

在这样一个时间节点上,汉正街真正意义上转变为了一个纯粹的商业场所,当年就有100多待业青年、社会闲散人员在此经营小商品。至1982年,汉正街小商品个体户猛增到458户。汉正街个体经营户已达到13200户,日均吞吐货物400余吨,市场日均人流量16万人次,呈现出一片欣欣向荣的新面貌。然而此时的汉正街,其作为“普通市民的场所”比重却在下降,作为“批发商户的场所”比重大幅上升;与此同时的江汉路却更具活力、人气上升。

从区位交通上看,随着经济社会的发展,汉口中心城区的范围以汉正街至江汉路沿江街区为核心继续向西北方向扩大,汉正街和江汉路依然处于交通区位优越的城市核心区。这一区域路网密集,人口稠密。而江汉路一带由于有租界背景,路网宽度及规则程度都要优于历史古街汉正街。此时的汉正街,初显街道狭窄、缺乏规划的弊端,大型运货汽车无法进入,全靠“麻木”(电力、人力三轮车统称)、“扁担”(挑夫)运货。在改革开放到本世纪初,三公里长的汉正街上,从业人员已达10万余人,每天来此批发小商品的商人、送货的麻木和扁担熙熙攘攘、摩肩接踵、络绎不绝。

表1 上世纪20年代到改革开放商业街情况

图6 老武汉码头区风貌

从建筑环境上看,此时的汉正街在改革开放之后新增了大型批发市场,形成了沿街两排小商铺串联大批发市场的空间格局。水泥路代替了最初的麻石路,本就狭窄拥堵的道路又由于沿街商铺摆摊的侵占而更加狭窄。同时缺少公共环境设施如垃圾桶、休息座椅等,由于空间所限,植物绿化配置也较少,整体商业环境并不好。而江汉路空间建成环境则显得开敞、丰富得多。在2000年武汉市政府对江汉路进行了半年多的改造,使之成为真正的商业步行街,沿街增设了公共环境设施、补植了绿化乔木,更是增添了几十个汉味雕塑小品,同时构建了中观层面的空间序列,使整条步行街公共空间丰富、广场等各类空间俱全。在宏观层面上,武汉市政府从2001年开始重新规划施工汉口江滩,分为三期工程,连通江汉路步行街,形成了江汉路——武汉关码头——汉口江滩的游线设计,形成了宏观层面的开敞空间序列。欧式的历史建筑、丰富的街道空间、齐全的环境设施、日渐增多的商业业态,使得江汉路成为本地市民、尤其是年轻市民最喜爱的商业街。

从城市文脉上看,汉正街和江汉路都是老武汉商文化、码头文化和市井文化的真实载体,一个代表了城市因商而兴的肇始,一个代表了城市战胜强权、自立自强的开端,都有各自积极的意义。而在社会发展的过程中,汉正街上的一些百年老店,或因经营制度问题(公私合营的制度冲击)、或因未能迎合时代的需要(绸布、油纸伞、中药等),种种原因,最终都消失在了历史长河里。此时的汉正街,已没有老字号镇街,经营销售的全是现代小商品,街还是老街,文化底蕴却淡了不少。

从场所人气上看,此时的汉正街虽比江汉路拥有更多的人流量,但作为市民的场所,却已经落后于江汉路。来汉正街的多是前来打货的商家,或是来此寻找就业机会的体力劳动者,只有不超过五成是本地或外地前来购物的普通市民。而在这部分普通市民里,以中低收入群体为主,他们除了购物后离开,并没有其他休闲放松的空间。嘈杂拥挤的外部环境大大消减了良性购物体验;且因缺乏制度监控导致商品质量难以保证,“水货”遍地。随着改革开放的深入,汉正街除了历史悠久、商品价格低廉,再难以有其他吸引市民前来的理由。而随着城乡居民生活水平的提高,汉正街人气下跌也是必然趋势。而江汉路经过改造成为步行街、连通汉口江滩之后,空间公共性得以加强,除了购物之外,更成了市民晨练、遛狗、散步观景的场所。

图7 汉正街(上)与江汉路空间环境对比

综上所述,从20世纪70年代到本世纪初之间,商业街空间更加精致、功能更加多元复合,市民对商业街“非商业服务”的需求进一步提升,商业街的公共性增加,迫使江汉路进行空间改造,连同汉口江滩、武汉关码头等形成城市名片。归纳这一时间段落内商业街变迁如表2。

(四)本世纪初至今场所精神的演变

2011年,正是江汉路改造成为步行街的十年之后,江汉路依然是汉口最受欢迎的商业步行街,而古汉正街却悄然退出历史舞台;也是在这一年,模仿江汉路历史建筑风格规划设计的楚河汉街,正式在江城与市民见面。

进入新世纪之后,社会进一步发展,经济水平进一步提高,市民对商业街的环境需求增长大于了购物需求本身,对文化消费的精神需求也逐渐上升。在这一新形势新背景下,楚河汉街打着文化旅游中心的宣传语“应运而生”。与汉正街和江汉路所不同的是,楚河汉街不是政府主导下对传统商业中心的复兴,而是开发商新投资建设的商业中心。下面将从四个方面对楚河汉街与传统商业街进行比较分析:

从区位交通上看,楚河汉街选址在东湖与沙湖之间,武昌城市中心北部边缘地段。在2013年底地铁4号线一期开通以前,其公共交通并不方便,公交线路较少,又受东沙双湖的地理限制,只能从南北两端对外联通,区位优势不明显。尤其是居住在汉口、汉阳的本地居民,想要到达楚河汉街,公共交通线路少,自驾车又存在过江限制问题,其南部的必经之路武珞路又是经常拥堵的城市干道。其地理区位一定程度上影响了其人气。不过随着城市的发展,地铁线路的逐渐开通,其区位交通带来的不便会得到改善。

从建筑环境上看,楚河汉街模仿江汉路历史建筑规划成为民国风格欧式建筑,又在其中杂糅了现代主义以及中国古典主义,在整体上形成了折衷主义建筑风格[6]。整条街长1.5公里,宽10米左右,共有5个楚文化广场节点;与汉街平行的楚河长2.2公里,是一条连通沙湖与东湖的人工渠,水面宽40到70米,沿河有一条滨水栈道与汉街隔水相望。亲身体验楚河汉街后会发现,整体建筑环境设计有诸多欠考虑之处,如:整条街是东西走向,两侧建筑高度与路面宽度接近1:1,这样的朝向加上高宽比,使得南侧建筑刚好挡住了秋冬季节的暖阳照射,从东西两端开敞湖面吹过的寒风穿街而过,整条街常常显得十分阴冷背光;街上行道树的缺失使得夏季阳光直射街面,两侧建筑又只有断断续续一小部分骑楼廊道,缺乏人性关怀;建筑的形式大于功能,为了顾全欧式形式而设计了成排的假立柱、不具备使用功能的小阳台、假表皮;且北侧建筑直接临水,导致楚河南岸滨水性非常弱,游客只能在五个广场的边缘看见楚河,体验很差;街道设计过于笔直,缺乏停留空间。而此时的汉正街地区已经变成武汉市最大的旧城区,人口密度达每平方公里近10万人,业态落后、人口稠密、商居混杂、交通拥堵、市容脏乱、火灾频发。随着社会经济水平的提高,汉正街小商品市场“低价低质”的商品再难以满足大部分民众的需求,在旧城改造的浪潮中,现实促使市政府下决心对其进行搬迁改造。2011年3月,汉正街市场整体搬迁至黄陂区汉口北市场,古汉正街从此不复存在。

表2 改革开放到本世纪初商业街情况

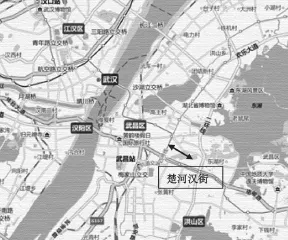

图8 楚河汉街区位

从城市文脉上看,楚河汉街整体设计缺乏以人为本精神及对城市文脉的真正把握。汉街上几乎全是国际知名品牌,能吸引到的消费人群面非常之窄。武汉本土老字号品牌如马应龙、曹祥泰、长生堂、四季美、老通城、亨达利、东来顺等,却一个也没有。粉刷着文化的外壳,装着和这座城市无关的内容,“汉街”不“汉”,不接地气。

人气是区位交通、建筑环境、城市文脉因素综合叠加的结果。从场所人气上看,楚河汉街开业之后人气寥寥,直到后来的万达广场、万达电影城、星级酒店等大型商业体相继开业之后,楚河汉街的人气才稍有好转,据数据统计,2013年汉街周末平均日人流量大约在3-3.2万人,大型节假日可接近10万人次,人气仍旧不及江汉路步行街人气的十分之一[7]。本地市民难以在此找到归属感。楚河汉街虽位于两个城中湖之间,对这一天热优势的利用却仅限于开设了游船,没有宏观上大的空间游线考虑,与东湖景区、周边的湖北省图书馆等大型城市公建缺乏呼应。

综上所述,从本世纪初到如今,市民对商业街的环境需求增长大于了购物需求本身,环境较为“脏乱差”的汉正街淡出了历史舞台;市民对商业街文化消费需求显现,看似应运而生的楚河汉街实则缺乏文化灵魂和场所精神。归纳这一时间段落内商业街变迁如表3。

三、结语

从上世纪20年代至今,近一个世纪的时间段里,武汉市三条商业步行街场所类型的变化也代表了不同时期商业街场所精神的转变:

因商而兴的武汉,商业街区由最初单纯的“对外的贸易窗口”,变为了“对内的消费场所”,再到如今正在向着“对内的文化乐园”方向前进。在空间实体上,商业街区有着公共性增强的整体趋势,且地域感强烈、接地气的商业街会更受市民欢迎;在空间意义上,商业街区有着文化性增强的整体趋势,市民对商业街的非商业需求越来越大,能满足市民的归属感、认同感的商业街才可获得更多的情感分值。这也将是一种新的精神消费。

图9 楚河汉街缺乏公共设施的街道及直接临水的建筑

表3 本世纪初至今商业街情况

商业街是市民和游客们的消费场所。从上世纪20年代到改革开放,从改革开放到本世纪初,再到如今,在城市的发展变迁中,商业街区对于公共性和归属感、文化感的追求经历了一个从无到有、从有到优、从优到既优且异的追求过程,这个过程还将继续,这也正是场所精神的变化轨迹。在这一过程中,缺乏公共消费空间的旧汉正街消逝了,兼具公共性、本土性和文化性的江汉路成为了真正意义上的精神场所,一味追求文化消费外壳却缺乏归属感的楚河汉街,要想在市民之中获得人气,恐怕还需要更多时间来积淀情感分值。

表4 场所类型变化总结

[1]场所精神——迈向建筑现象学[M].诺伯格·舒尔兹著,施植明译.

[2]从空间到场所——论场所感在城市设计中的体现.杨纵横,重庆大学,2013.

[3]百度百科汉正街http://baike.baidu.com/view/82882.htm#1_1.

[4]百度百科江汉路步行街http://baike.baidu.com/view/850449.htm#2_4.

[5]百度百科楚河汉街http://baike.baidu.com/view/6161123.htm.

[6]成功商业运作模式下的武汉楚河汉街建筑设计分析.李旷,阮宇翔.建筑实践,2013.

[7]楚天金报财金网http://hb.yicai.com/shangquan/tiyantuan/tanying/2014-02-08/11327.html.

The Rise and Fall of Genius Loci under Time Dimension: A Case Study of the Pedestrian Commercial Street in Wuhan

Liu Jin

As a city found on and famous for commerce,Wuhan exhibits its urban spirit through the pedestrian commercial street.The paper uses three famous local streets - Hanzheng Jie,Jianghan Lu.and Chuhehan Jie - as example,focuses on the concept and connotation of“genius loci”,and analyzes the different meanings of“genius loci” to a city under different time dimension.

genius loci; time dimension; commercial street

TU984

10.3969/j.issn.1674-7178.2014.06.020

刘琎,华南理工大学建筑学院硕士研究生,研究方向:城市规划与设计。

(责任编辑:卢小文)

2014年广州市哲学社会科学“十二五”规划课题(批准号:14Z01);国家自然科学基金青年项目(51208202)。