城市高层建筑物变形监测方案设计

□赵 栋

(山西省测绘职业资格管理中心,山西太原030002)

城市高层建筑物变形监测方案设计

□赵 栋

(山西省测绘职业资格管理中心,山西太原030002)

高层建筑物的大量出现,对其安全施工及安全运营有了更高的要求。本文从变形监测技术角度出发,针对高层建筑物在施工与运营阶段的变形监测方案进行了设计,并给出了数据处理方式及沉降预测模型,后期对高层建筑物的顺利建设及运营提供技术参考。

高层建筑物;变形监测;监测方案;方案设计

高层建筑物已成为城市的主要组成部分,也是目前房地产行业的首选开发方式,且结构越来越复杂,如何让变形监测技术为保障其顺利施工到后期运营,是我们测量工作者一直在努力的精密工程测量方向之一。目前,已有大量的科研与技术工作者对建筑物变形监测技术从研究与实践的角度分别作了大量的分析与探讨[1][2][3][4][5],本文针对城市高层建筑物,给出了对其进行变形监测的技术背景,进而设计了相应的方案,并给出了数据处理方式,对高层建筑物的变形监测提供了有益的探讨。

1.方案设计背景

1.1 监测依据及技术标准

(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

(2)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)

(3)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

(4)《工程测量规范》(GB50026-2007)

(5)《城市测量规范》(CJJ8-99)

(6)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91)

(7)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

1.2 监测目的及内容

1、监测目的

高大建筑物的建设一般从设计、基坑开挖、具体施工,最后进入运营阶段。而为了保障其顺利的施工和安全的运营,在基坑开挖、施工及运营阶段应对其进行变形监测。

(1)在工程建设前期,首先应对建筑基坑进行变形监测。主要包括:为了优化和确定后续工作的施工参数,将基坑连续监测后所得的数据与原有的预计值进行对比,看是否达到预期的施工工艺与参数要求,进行有效的控制施工对建筑物的影响。

(2)建筑物开建及投入运营后,对建筑物主体进行沉降观测,通过所获取的沉降观测数据,分析其变形速率、变形方向、预测其变形的趋势,进而通知甲方采取一定的措施,避免发生危险造成不必要的损失甚至是人员伤害。

2、监测内容

(1)依据有关规范的规定,基坑监测包括以下内容:基坑边坡顶部沉降监测、基坑壁侧向位移监测、基坑深2倍范围内周边重要建筑(构)物或道路的沉降监测。

(2)对建筑物主体的监测则包括:掌握施工场地的具体地形地貌,以规范要求为准则,以现场实地地形为约束,合理布设兼顾二者的监测点;按照设计的观测周期及观测方案对监测点进行周期性野外观测及内业数据处理,计算沉降量,绘制变形曲线,整理观测资料;根据监测结果验证建筑物主体稳定性评价的预测结果,如相符,则预计后续变形态势,对其安全运营提供数据支持和保障。如不相符,则需调整预测模型,继续监测验证。

2.监测方案设计

2.1 基准点的布设

1、基坑监测基准点布点原则

(1)监测基准点的选择首先要考虑能长期保存,其次是点位应该坚固稳定,并且点位要不受因开挖引起的变形影响,但又能方便的传递到基坑周围,视野应该开阔;

(2)工作点应能方便的联测到基准点与监测点,可使用相对稳定的现埋点等。

2、建筑物监测基准点布点原则

(1)高层建筑物的变形监测基准点应该分布在建筑物周围,点之间距离应小于100米,并且最少应该布设3个以上基准点;

(2)水准点的布设网形应以闭合图形为主,每一个设站点最少能与场地内的2个水准点通视;

(3)水准点的埋深要符合二等水准测量的要求(大于1.5米),各点位的布设位置同基坑监测基准点的要求一样,应不受其他影响而稳定的存在,且能长期保存,并便于到达。

3、基准点的埋设

根据国家标准《建筑变形测量规范》,并结合周边建筑物分布情况,在工程压力传播范围以外稳定的住宅楼基础上设置四个永久性沉降监测基准点,组成该工程竖向位移观测的基准点。每个月对以上各点进行一次联测检核。水平位移基准点和工作点根据现场实际情况,埋设在基坑外围通视条件好、稳定的地基上。

2.2 监测仪器及精度要求

采用2″全站仪采用边角交会法、极坐标法对基坑壁侧向位移进行监测;采用S05型水准仪按二等水准测量要求,对沉降监测网进行定期测量。

2.3 监测报警指标

变形监测的主要目的是提供预警,也就是预测预报变形体的变形趋势及危险发生时间点或时间段。因而,如何根据监测数据,通过数据处理,分析其变形趋势及提出预测预警关系到建筑物安全和施工进度等诸多方面。在进行预测时,必须根据建筑物的实际情况,综合考虑影响其变形的各种因素,在实测数据的基础上对预测结果进行修正,验证预测模型,完善预测结果,及时作出判断并提供甲方参考。

目前,建筑物变形报警标准主要有两种指标,一种是最大允许值,另外一种是变化速率。对这两种指标的运用不是要求其同时满足,而是只要有一种达到警戒值都需要及时作出反应,而累计变化量的报警指标一般不宜超过设计限值。

监测报警的措施主要有:

(1)当实际监测值超过报警值时,立即口头通知委托单位(或监理单位),24小时内向委托单位(或监理单位)提交一份书面监测成果,2天内提交监测简报,并与委托单位(或监理单位)确定加密监测事宜。

(2)当实际监测值超过预警值时,应立即通知委托单位(或监理单位),由委托单位(或监理单位)报告给设计、安检站等相关部门并协助分析原因;同时,根据合同约定进行加密监测。

2.4 监测频率

1、基坑监测频率

基坑支护结构位移观测点的测量,基坑开挖前,进行两次水准测量,建立各测点的基础高程数据;在基坑开挖期间,h<5米时,每2天进行一次水平位移和沉降测量,h≥5米时,每天进行1次水平位移和沉降测量,如遇位移量超过报警值等特殊情况,则进行加密测量。基坑开挖结束后,应根据其稳定情况判断是否可以适当减少观测次数,但是,仍要观测至基坑回填后才能结束所有观测。周边环境观测点,在基坑施工前,进行两次水准测量,建立各测点的基础数据;在基坑降水、开挖期间,每星期观测一次,一旦发现监测点变形过大,则表明基坑出现了潜在的不稳定状况。此时首先应增加单位时间内的观测次数,并及时与建设单位沟通,汇报相应情况,确定后续监测工作及应对措施。开挖结束后,基坑逐渐趋于稳定,此时,可以根据实际情况适当减少观测次数至基坑回填后结束。

2、建筑物监测频率

对建筑物的变形监测以出地面为准开始进行,当建筑物主体浇筑至±0.000米面后,开始布设沉降观测标,并完成建筑物主体的初次观测。之后每增加一层荷载,进行一次沉降观测,直至建筑主体封顶为止。工程进入装修阶段后,每3个月观测一次。工程暂停及复工时各测一次;假如建筑物突然产生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,迅速展开每天或几天一次的连续观测。主体竣工后,第一年观测4次;第二年观测3次;第三年后每年观测一次,直至稳定为止。

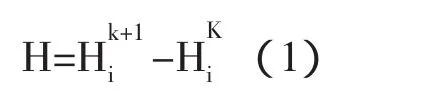

式中:i--观测点点号;k--观测期数。对沉降监测点各期沉降量和累计沉降量计算如下:

(1)对各个沉降监测点每一期的沉降量进行计算:沉降监测点各期沉降量=该期观测所得的监测点高程-上期监测所得的监测点高程

(2)对各个沉降监测点每一期相对于第一期的累计沉降量进行:

各期监测点累计沉降量=该期沉降量+上期累计沉降量

将计算出的沉降观测点本次沉降量、累积沉降量和观测日期、荷载情况等填入“沉降观测表”中[2]。

3.2 变形预测模型

以上只是给出了沉降量的计算值,而要实现沉降预测,应选择相应的预测模型。近些年,在变形领域用的比较多的是灰色系统理论模型、小波分析模型、人工神经网络模型、多元回归分析模型和时间序列分析模型等,实际应用中既可以采用上述模型单独进行沉降预测,也可以组合预测[6][7][8]。其中,灰色系统理论GM(1,1)模型如下。

3.数据处理

3.1 沉降量计算

定期地测量观测点对于稳定的水准点的高差以计算观测点的高程,并将不同时间所得同一观测点的高程加以比较,从而得出观测点在该时间段内的沉降量[1]:}做一次累加生成得到新的数列。其中

(2)模型建立

用累加后灰色模块构成微分方程

变形后得,

因为x(1)(k+1)=x(1)(k+1)-x(1)(k[

]

),写成矩阵型式有

则有Yn=BA,可用最小二乘法则得到最小二乘近似解为

则有GM(1,1)预测模型方程为

4.结束语

沉降观测工作是一项非常繁杂的工作,技术要求高,需要付出艰辛的劳动[3]。由于观测期间,建筑工地正在进行施工建设,导致某些观测点无法观测且达不到固定如初,这是影响观测精度的主要原因[4]。采用全站仪在固定测站及镜高的情况下,通过三角高程的方法来代替几何水准进行沉降观测,可以减少劳动强度,但能否满足精度要求,是值得在今后沉降观测中加以研究的[3]。变形监测技术通过高等级测量方式,以周期观测取得高层建筑物的沉降量,进而以数据处理寻找其内在规律,发现异常,分析原因,为施工方提供预判支持。当遭遇险情时,也能通过预测预警提前开展补救措施,降低损失。随着社会生产和科学技术的进一步发展,先进仪器的广泛应用,测量精度越来越高,沉降观测的技术必定会越来越成熟,为设计、施工提供更加可靠的资料及相应的沉降参数[5]。

【1】张营.深基坑监测方法与精度要求研究及其工程应用[D].山东大学,2012.

【2】李贺慧,都杰,薛海梁.中州国际高层住宅楼沉降观测方案[J].科技风,2010(17):115.

【3】段璐璐,李成山.洙水河航道改造工程嘉祥船闸主体建筑物沉降观测[J].房地产导刊, 2013(10):99.

【4】王保国.一写字楼建设工程沉降观测的实践与分析[J].江西测绘,2009(1).49-51.

【5】刘慎栋.高层建筑的沉降初探[J].企业导报,2011(11).285.

【6】黄声享,尹晖,蒋征.变形监测数据处理[M].武汉:武汉大学出版社.2003.

【7】Clemen RT,Winkler RL.Combining economic forecasts[J].Journal of Business and E-conomic Statistics,1986,4.

【8】Donaldson RG,Kamstra M.Forecast combining with neural networks[J].Journal of Forecasting,1996,15.

TU196

B

2095-7319(2014)05-0039-05

赵栋(1983—),男,山西晋中人,工程师,2006年毕业于太原理工大学测绘工程专业,现在山西省测绘职业资格管理中心从事职业技能鉴定、培训及再教育等工作。