喀纳斯冰川

文、图/税晓洁 编辑/任 红

喀纳斯冰川

文、图/税晓洁 编辑/任 红

友谊峰地区是我国纬度最高的现代冰川分布区,根据1964年航测地形图测算,共发育冰川403条,冰川面积289.29平方公里。

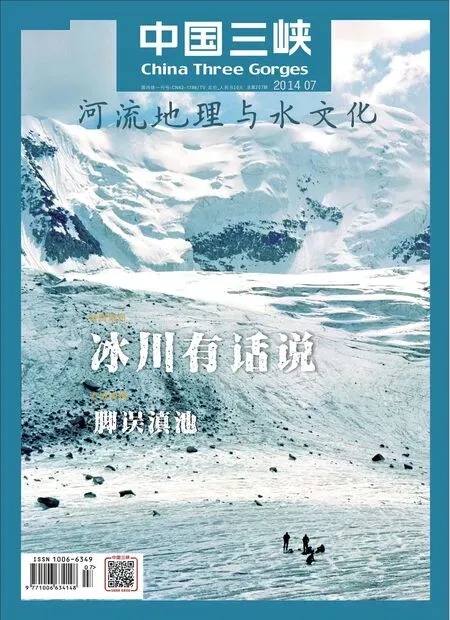

友谊峰冰川。

2009年,盛夏时节,一天之中,我穿着短袖体恤向北,飞过中国南北地理分界线秦岭,从西安折向西北,到乌鲁木齐仍继续往北,转了三班飞机到中国西北之北的喀纳斯时,我有一种时空错位的不真实感。

这是我第一次进入新疆。不幸走了空中,没有摄影大片中的美妙光影,也难体会边塞古诗的豪情:眩窗下满目焦黄,深深浅浅,斑斑点点,其荒凉状,只能让我想起放大版的可可西里。从碧绿的喀纳斯湖继续向北,到达洁白冰川环绕的阿尔泰山最高峰——海拔4374米的友谊峰,我已经换上了羽绒裤。

在雄鸡状的中国版图上,喀纳斯位于鸡尾最漂亮的羽毛尖,分别与哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古接壤,地接四国,以喀纳斯湖为中心,总面积达10030平方公里,地跨阿尔泰地区布尔津、哈巴河两县。这里地处素以千里戈壁闻名的准噶尔盆地北缘,森林密布,草场繁茂,却与干旱荒漠一体相连。神奇美景中,喀纳斯湖是这片巨大的寒温带原始泰加林中最璀璨的明珠。在喀纳斯湖北岸我们弃船登岸,换马进入丛林,溯布尔津河逆流而上,经过几天的艰难跋涉终于到达河源处友谊峰的冰川。

喀纳斯冰川融水汇入布尔津河,布尔津河是额尔齐斯河一条重要的支流,喀纳斯冰川融水最终通过我国唯一流入北冰洋的河流——额尔齐斯河注入北冰洋。

科考队在友谊峰前留影。

远观友谊峰。

友谊峰地区最大的冰川,与我想象中差异很大。远看起来灰土土的。与我在长江源头各拉丹东所见的奶油蛋糕般的形状截然不同。

走到近前,才看清楚两条灰白色的冰带其实原本是一个冰川,远看时中间隔开的那部分,只是冰川搬运而来的巨石和砂砾,下面主要内容还是冰。

就在沙石带和左侧较纯净的冰带交界的地方,汹涌的水流从一个巨大的冰洞里喷薄而出。水量很大,流得轰轰隆隆。这就是布尔津河的源头,也是喀纳斯湖生生不息的水源。

源头之水直接从巨大的冰洞里汹涌而出,并且在洞里就是水量很大的河。这与我所见过的其他几条源出冰川的大河如雅鲁藏布江、长江、怒江的江源感觉反差极大。在这巨大的冰洞旁边,我们测量海拔数据为2475米。而在2005年出版的《简明中国冰川目录》中,关于这个冰川的记载是:“喀纳斯冰川是由两支冰流组成的复式山谷冰川,长10.8公里,面积30.12平方公里,是额尔齐斯河流域最大的冰川,冰川末端海拔2416米,是中国末端下伸最低的冰川。”

两个数据比较,说明近些年来,喀纳斯冰川退缩了几十米。在此之前,1980年测量友谊峰地区的冰川时,发现自1959年进行航空拍摄以来,所测量的5条冰川中的4条均在退缩,其中喀纳斯冰川后退424米,年平均后退20米,惟有哈拉斯河源22号冰川稍有前进(20米)。这是由于哈拉斯河侧向侵蚀作用使该冰川末端变陡而引起的局部滑动,不能作为该地区冰川前进的例证。

在遥远的青藏高原腹地,同一本书也记载道:1969年至1986年的17年间,长江正源各拉丹东雪山姜古迪如冰川南支、北支冰川分别退缩了154米和125米。绕过冰洞爬上冰川,越往前走,颜色越纯洁,冰川越漂亮。冰川下面的冰洞里面有河,冰川上面也有大大小小的河。河深处,便形成竖向的冰洞,哗哗啦啦。脚下的冰川舒缓而浩大。前方视线尽头是一个金字塔状的雪峰。

左侧,是陡峻的山体。右边,冰川一直伸到山体之上的雪线,悬挂起来,融入一片白色世界。面对山峰上挂下来的悬冰川,让我想起云南梅里雪山和藏东南加拉白垒雪山中的海洋性冰川。在长长的冰舌上,走着走着,远处冰川的层层褶皱,仿佛又让我回到了长江源头的冰川。

相关链接》》》

在我国,依据冰川发育条件及其物理特质,一般分为三种类型:一是海洋性冰川即温型冰川,主要分布在西藏东南部和横断山区,平衡线高度上年降水量可达1000-3000毫米;二是亚大陆性或亚极地性冰川,主要分布在阿尔泰山、喜马拉雅山中西段北坡及喀喇昆仑山北坡,平衡线高度上年降水量可达500-1000毫米;三是极大陆型或极地冰川,主要分布在中昆仑山、西昆仑山、羌塘高原、帕米尔高原东部、唐古拉山西部和祁连山西部,平衡线高度上年降水量可达200-500毫米。

额尔齐斯河流域是中国纬度最高的冰川分布区,根据1964年航测地形图测算,共发育冰川403条,冰川面积289.29平方公里。布尔津河主源也就是喀纳斯冰川所在的友谊峰一带,集中了整个阿尔泰山面积大于10平方公里的所有3条冰川。

踏踏实实地在这个巨大的冰川一走几个小时,我有一种奇异的感觉。这是一种前所未有的体验。之前在西藏、青海、四川、云南等地所见的冰川,大都只能在旁边看看,在高海拔地区,还每每气喘如牛。记得为看长江源的两条冰川,我们在中间的山脊爬了一天,也只能看到冰川的一部分。而在这喀纳斯冰川,没有高原反应,没有头疼气喘,慢慢走着就是。

天气照例忽阴忽晴,下午五点钟,大队人马合影留念后先行下撤。队伍里的冰川学家、博士生导师中科院寒区旱区环境与工程研究所天山冰川观测试验站站长李忠勤研究员放心不下他两个去采雪样的学生赵井东和王飞腾,与另一个博士李慧林站在无遮无掩的冰面上等待。

搞冰川研究是个苦差事,这个冰川还算好,海拔很低,我们站立的两条冰流汇集的地方海拔还不到3000米,不缺氧。天气好的时候,与高海拔冰川相比,在这里看风景还算一种享受。

我就观感请教李站长:“能不能说这个冰川新陈代谢很快?”

“你这倒是个新说法。概括而言,这个冰川有冰温高,运动速度快的特点。以冷季补充为主,暖季消融较强,是很有特点的一个冰川,非常值得仔细研究。”

李站长与三个博士生这次带了很多器材采集样品,进一步的实验室研究将会揭开一些谜底。他们所在的天山冰川观测试验站,是我国唯一以冰川和冰川作用区为主要观测、试验、研究对象的野外台站。天山站始建于1959年,是在施雅风院士的倡导和组织下建成的。之前仅一年,1958年以施雅风为首的中国科学院高山冰雪利用研究队对祁连山冰川的考察,开启了中国的冰川研究。

中科院寒区旱区环境与工程研究所王飞腾博士在友谊峰冰川采样。

相关链接》》》

目前,在4个冰川发育较多的国家(中国、美国、俄罗斯、加拿大)中,中国是第一个建有大型冰川数据库的国家。

20世纪上半期中国战乱和经济困难,仅有少数接受西方高等教育的学者艰苦地支撑着大学与科研机构,根本谈不上进行高山冰川考察。但老一辈著名地质学家李四光宣布在中国东部若干山区发现第四纪冰川遗迹,以庐山为中心建立起来的中国第四纪冰川假说,即鄱阳、大姑、庐山、大理四次“冰期”,为多人追随,但同时也被多人质疑。

1958年,中国科学院启动了祁连山冰川考察研究,在我国冰川学科开拓者、奠基人施雅风先生的组织与领导下,上百人的研究团队开赴祁连山,由此拉开了中国现代冰川与第四纪冰川系统研究的序幕,中国冰川学研究的科学事业从此踏上征程。

中国的冰川地区北起阿尔泰山,南抵云南玉龙山,跨越约22个纬度;东起四川雪宝顶,西到帕米尔高原,横贯约30个经度。中国共有冰川46298条,面积达59406平方公里,冰储量5590立方公里,折合水储量50310亿立方米。经科学家依据冰川目录资料计算,获得中国冰川融水径流为616亿立方米。这些数据,正是1978年中科院兰州冰川冻土研究所承担了中国冰川编目的任务后,由施雅风院士率领的科研人员历时24年的呕心沥血,在大量野外考察的基础上完成的中国地质学界大型划时代基础资料编纂项目《中国冰川目录》后得出的结论。

这份家底,也是世界唯一的按照国际冰川编目提出的40多项参数的世界冰川编目规范完成的冰川编目,是我国目前精度高、登记内容多的全面系统的冰川库。2002年出版了12卷《中国冰川目录》,2005年出版《简明中国冰川目录》。

事情的另一面,目前中国各地区冰川登记所依据的是20世纪50年代末到80年代初拍摄的航空像片以及相应的大比例航测地形图,主要反映航摄年份的冰川状态。此后,冰川又发生了不同程度的变化,全球气候变暖,大多数冰川有萎缩的趋势。《简明中国冰川目录》中认为:因而,有必要对冰川变化进行系统的监测和研究。

从20世纪90年代至今,随着可对冰川地形进行直接定年的测年技术的发展与应用,第四纪冰川研究已进入了以技术定年为特征的新阶段。无论在中国还是在国际上,第四纪冰川与环境变化的新发现都层出不穷,已有的理论与观点被不断改进。

冰川的生长发育与气候条件密切相关,受气候的变化而变化,在水资源和气候监测等研究方面具有重要的意义。冰川沉积、冰川雪线和冰川末端变化等数据,是冰川学家揭示气候环境演化的主要证据。科学家从冰碛地层的地质证据中确认了在地质历史时期地球曾出现过几次大的冰期,从挪威雪线一万多年来的变化,恢复出了同期这一地区的气候变化历史等。

但这仅仅是研究的一个基础,随着科技的进步,人们越来越认识到冰川不仅是地球气候变化的敏感指示器,而且也是过去地球变化的良好记录器,随着科技的进步,越来越多的新手段使得人们的认识可以进一步细化。

我国主要冰川分布示意图。 制图:EG365/CFP

从冰川到营地,我们其实是在穿越喀纳斯冰川最新形成的一列冰碛垄。科学家研究认为,它可能是16世纪初全球气候转冷时的产物。

在喀纳斯,这样的大型冰碛垄一共有三处。另外两次强烈的气候变化导致的冰川运动所留下的巨大冰碛垄,形成了两个我们来时所见的白湖和喀纳斯湖:一个是白湖下方海拔1700米的那一处;继续往下的一处,就是喀纳斯湖出口处海拔1400米的终碛垄。大约在一万年以前,全球进入间冰期,极地冰盖和山地冰川大量融化,海平面上升,大约此时,喀纳斯湖形成。大约在6000年前,温度比现在高2-3℃。海平面也较现代高1-3米,可能就是在这个时期,巨大的冰川退缩后,白湖形成了。

更早的时候,从历史演变的角度看,2万年前的末次冰盛时期,世界陆地表面的30%以上为冰川所覆盖,海平面比现代低130米左右。在中国,当时的海岸线距现在的长江口以东6000公里处,渤海、黄海的全部,东海和南海的大部分都成为陆地。

冰川其实也是流动的河。照目前的趋势下去,也许有一天,冰川会退出喀纳斯,甚至友谊峰也可能再无冰雪。然而,也有另一种可能,是冰雪重新覆盖,覆盖白湖、覆盖喀纳斯湖。

目前,全球变暖是一个热门话题。其实,这很值得关注,但不必忧虑,更不必恐慌。

冰川的退缩,究竟多大程度上和人类活动有关?尚是一个值得探讨的话题。

就全球而言,人类用温度计等仪器观测气温的时间不到200年,之前气候变化的情况,都来自于间接复原。在这方面,欧洲的文献依据远不如中国,复原的精确性和代表性也不如中国。

大自然是否还有着我们所不了解的秩序,如同现在人们已知的一年四季交替般的,更大的大季节一般的规律?

左、右:友谊峰冰川。

竺可桢先生曾说:20世纪初期,奥地利的汉恩(J.Hann)教授以为在人类历史时期,世界气候并无变动,这种唯心主义的论断已被我国历史记录所否定。在世界上,古气候学这门学科好像到了20世纪60年代才引起地球物理科学家的注意。在60年代,曾举行过三次古气候学的世界会议。在这几次会议上提出的文章,多半是关于地质时代的气候,只有少数讨论到历史时代的气候。无疑,这是由于在西方和东方国家中,在历史时期缺乏天文学、气象学和地球物理学现象的可靠记载。在这方面,只有我国的材料最丰富。在我国的许多古文献中,有着台风、洪水、旱灾、冰冻等一系列自然灾害的记载,以及太阳黑子、极光和彗星等不平常现象的记录。

在中国的历史文件中,有丰富的过去的气象学和物候学的记载。除历代官方史书记载外,很多地区的地理志(方志)以及个人日记和旅行报告都有记载,可惜都非常分散。本篇文章,只能就手边的材料进行初步的分析,希望能够把近5000年来气候变化的主要趋势写出一个简单扼要的轮廓。

根据手边材料的内容,近5000年的时间可分为四个时期:一、考古时期。大约公元前3000年至前1100年,当时没有文字记载(刻在甲骨上的例外)。二、物候时期。公元前1100年到公元1400年,当时有对于物候的文字记载,但无详细的区域报告。三、方志时期。从公元1400年到1900年,在我国大半地区有当地写的而时加修改的方志。四、仪器观测时期。

竺可桢先生上世纪七十年代在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中得出下列初步性结论:(一)在我国近五千年中的最初二千年(即从原始氏族时代的仰韶文化到奴隶社会的安阳殷墟),大部分时间的年平均温度高于现在2℃左右。一月温度大约比现在高3-5℃。(二)在那以后,有一系列的上下摆动,其最低温度在公元前1000年、公元400年、1200年和1700年,摆动的范围为1-2℃。(三)在每一个四百至八百年的期间里,可以分出五十至一百年为周期的小循环,温度升降范围是0.5—1℃。(四)上述循环中,任何最冷的时期,似乎都是从东亚太平洋海岸开始,寒冷波动向西传播到欧洲和非洲的大西洋海岸,同时也有从北向南传播的趋势。

南迦巴瓦雪峰下的孩子。这里峡谷深切,他们生活的村庄海拔不到3000米。

喀纳斯冰川。

新疆,喀纳斯深处的白湖,呈“人”字型,哈萨克语叫做“阿克库勒”,意思就是“白色湖”。白湖是古喀纳斯冰川退缩后留下的一个比喀纳斯湖更年轻的冰碛堰塞湖。因为距冰川比喀纳斯湖更近,水源中富含的冰川运动挤压研磨形成白色的岩石粉末在流动中尚来不及沉淀,整个湖面呈白色,因此阿克库勒湖被哈萨克人形象地称为白湖。