走进法治中国

●文/本刊记者 张永军

总论篇

走进法治中国

●文/本刊记者 张永军

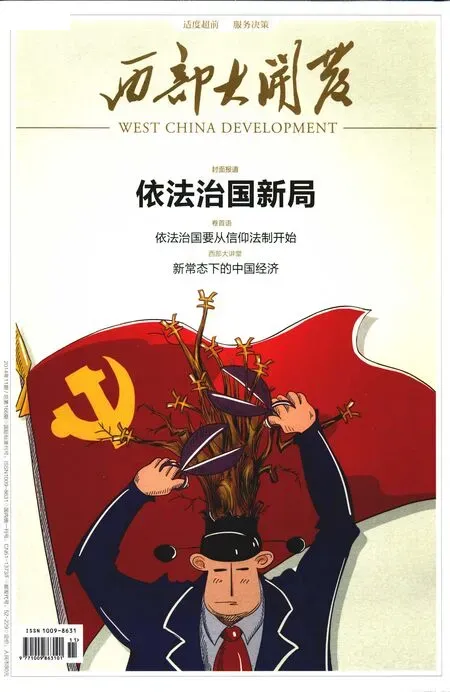

10月23日,农历霜降。《诗经》曰:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”这些天中国人心目中的“伊人”,是正在召开的中共十八届四中全会。会议提出的依法治国新方略,使奋进中的文明古国“霜重色更浓”。

在中国历史上,法治不是鲜见的字眼。拥有五千年历史文明的中国,随着十八届四中全会的召开,中国开启了依法治国的序幕。法治建设也始终为改革开放和现代化建设保驾护航:200多部现行法律、700多件行政法规、近900件地方性法规,而依法治国成为本次中央全会的主题词,无疑将夯实法治中国的坚实基础。

十八届四中全会,是在我国全面深化改革,完善和发展社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要关头,召开的一次具有历史意义的会议。全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,鲜明的提出了“建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家”的命题,在中国共产党领导13亿中国人民实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的征程上,写下了浓墨重彩的时代华章。

走过近代百年的屈辱,经过新中国65年发愤图强的奋斗,迎来民族复兴的曙光。今日中国,已经行进至实现现代化关键一跃的历史节点。

近代以后,中国一些仁人志士对厉行法治进行过多次探索。然而,从康有为、梁启超领导的戊戌变法失败,到孙中山领导下制定的《中华民国临时约法》被废除……法治未曾在中国得到践行。

直到中华人民共和国成立,才为社会主义法治奠定了根本的政治制度和社会基础,中国共产党带领人民走上了探索实行社会主义法治的道路。

为子孙万代计,为长远发展谋。党的十八届四中全会重点研究全面推进依法治国问题,彰显了以习近平同志为总书记的党中央推进依法治国、坚持和拓展中国特色社会主义法治道路的坚定决心。

法治兴则国家兴,法治衰则国家乱。历史一再证明:什么时候重视法治、法治昌明,什么时候就国泰民安;什么时候忽视法治、法治松弛,什么时候就国乱民怨。

法治已然成为治国理政不可或缺的重要手段,全面推进依法治国是关系党执政兴国的根本性问题。

回顾我国的法治化建设进程,主要经历了四个阶段:

党的十五大提出依法治国、建设社会主义法治国家,强调依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,是发展社会主义市场经济的客观需要,是社会文明进步的重要标志,是国家长治久安的重要保障。党的十六大提出,发展社会主义民主政治,最根本的是要把坚持党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一起来。党的十七大提出,依法治国是社会主义民主政治的基本要求,强调要全面落实依法治国基本方略,加快建设社会主义法治国家。党的十八大强调,要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用。

一是从“无法无天”到依法办事

近百年以来,中国社会一直处于激烈的战乱和动荡之中,人民群众对稳定和秩序充满了渴望。

1976年10月,延续十年之久的“文化大革命”终于结束。执政党中一批“文革”期间身受迫害的领导人对法制与民主的重要性开始有了深刻认识,“我们这个国家有几千年封建社会的历史,缺乏社会主义的民主和法制。现在我们要认真建立社会主义的民主制度和社会主义法制。只有这样,才能解决问题。” 与此同时,理论界亦开始了关于权大还是法大的讨论。1978年12月,中国共产党第十一届三中全会召开,会议明确指出“宪法规定的公民权利,必须坚决保障,任何人不得侵犯。为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、联系性和极大的权威,做到有法可依,有法必依,执法必严、违法必究。从现在起,应该把立法工作摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。检察机关和司法机关要保持应有的独立性;要忠实于法律和制度,忠实于人民利益,忠实于事实真相,要保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超越法律之上的特权。”

由于人治观念的影响,加之整个社会与法治隔阂太深,主要是把法律当作成一种维护社会秩序的工具和手段。这一时期中国法治建设的口号是“依法办事。”

出现了第一次立法高峰。1979年 2月,全国人大常委会成立了法制委员会,后改为法制工作委员会,负责研究、起草、修改法律草案,协调法律起草工作,立法工作的速度由此大大加快。同年7月五届全国人大二次会议通过了《刑法》、《刑事诉讼法》、《中外合资经营企业法》、《人民法院组织法》、《人民检察院组织法》等7部法律。一次人大会议通过7部法律,开共和国历史上之先例,新时期大规模立法的序幕由此拉开,各种社会关系开始纳入法律的调整范围。“八二宪法”又扩大了全国人大常委会的立法权,进一步推动了立法工作和法制建设。

其中最值得关注的是“八二宪法”的制定。1982年12月4日,第五届全国人大五次会议通过了新的《中华人民共和国宪法》。“八二宪法”对公民的基本权利做了广泛的规定,对国家机关职权的规定更为细致,还特别规定:“一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为必须予以追究。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。”也就是说法律至上、民主、自由等现代法治理念在“八二宪法”中均有了清晰的表达。尽管法律至上在当时更多的是一种昭示,但将其写入国家根本大法,毕竟是共和国法制发展史上的一件大事。“八二宪法”为此后中国法治的发展奠定了基本的制度和法律框架。

二是从以法办事到依法治国

法律的创设、制度的增多并没有从根本上减少现实生活中有法不依的现象,这一问题引发了民众、理论界和执政党领导人和对法制建设中更为深层次的问题,即对治国方略的思考。知识界率先开始了对“法治”与“法制”词义的辨析。1990年代以前无论是知识界还是实务界说起法律问题使用的都是“法制”一词。随着有法不依问题的一再重复出现,知识界开始注意到“法制”与“法治”概念的异同,经过探讨,最终形成了如下的共识:法制一般是指法律制度。而法治则是一种贯彻法律至上、严格依法办事的治国原则和方式;法制在价值取向上是中性的,而法治的价值取向极为明白,包括民主、自由、平等、人权等等。法治的内容应该包括两个方面:一方面是要有良好的法律,也就是说依法治国所依据的法律必须是良法;另一方面这种良好的法律要有至高无上的权威,要得到普遍的服从和遵守。1997年9月,中国共产党第十五次代表大会郑重地将“依法治国,建设社会主义法治国家”写入了修正后的中国共产党党章。1999年3月15日九届人大二次会议通过的宪法修正案,又正式把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”写入了宪法,使其上升为国家意志,力图实现治国方略的根本转换。“法治”由此具有了超越法律工具主义的深广意涵,中国法治建设掀开了新的篇章。

法律体系基本形成。依法治国首先要有法可依,在此背景下立法工作再次提速,并出现了新的特点:第一,有了制度创新的意义。全国人大八届一次会议对“八二宪法”进行修改,规定我国实行社会主义市场经济,此后大批用来规范市场经济的法律法规纷纷出台,有力地推动了社会主义市场经济的建立,而市场经济的发展又为法治的发展提供了更大的空间。第二,不再单纯地满足国内的需要,还需符合国际法和国际惯例。2001年11月10日,中国加入了世界贸易组织(WTO)。世界贸易组织要求的法制统一原则、非歧视性原则、透明度原则,客观上对中国的法律制度建设提出了更高的要求,为了应对入世的承诺,中国制定、修改或者废止了数百件法律、行政法规和部门规章。第三,突出保护人权。2004年,全国人大再次修改宪法,将保护人权正式写入宪法。2011年3月10日,在十一届全国人大四次会议上,吴邦国委员长在全国人大常委会工作报告中宣布:“中国特色社会主义法律体系已经形成”。依法治国、建设社会主义法治国家有了更为扎实的法制保障。

行政执法不断强化。各级政府出于快速发展经济和维护社会稳定的需要在推行法制方面表现出了极大的积极性,依法治省、依法治市、依法治县、依法治乡、依法治路、依法治林,依法治矿,甚至依法治校、依法治家等响亮的口号纷纷出台,就是在这一系列的“治理”过程中,政府在法治建设中的主导地位越发突出,并在这一过程中使政府积攒起了足够的能量。

就价值层面而言,权利观念的兴起最值得我们重视。伴随着市场经济的发展,个体的价值日益受到重视。此外,改革开放之初,为了改变中国民众法律意识淡漠、守法意识不强的习惯,形成现代国家必不可少的法律秩序,国家开展了五年为周期的“普法”活动。这场波及亿万民众的普法活动不仅使民众的法律知识有了显著的增长,同时也启迪了民众的权利意识。伴随着知情权、参与权、表达权等概念的逐渐深入人心,自下而上的维权事件层出不穷。权利观念的兴起,极大地改变着中国的法律制度,并将从深层次上影响着中国法律制度的重构。

三是从依法治国到全面深化依法治国

中国的法治建设取得了明显的成就,但与法治国家的要求还存在着不小的差距:法治意义上的对公权力的制约尚未实现。由于权力运行不规范,公权力随意进入私权领域,造成腐败屡禁不止,政府和司法的公信力受到了人们普遍质疑;民主、平等、人权、依法办事等法治理念尚未被整个社会所接受,更未成为人们行动的指南。从而使公平、公正问题较为突出,弱势群体的利益诉求缺乏表达的机会与渠道,社会矛盾和利益冲突开始凸显;司法在社会治理中的地位亟待提升。当代中国各阶层、各族群以及各种不同的社会主体之间的利益矛盾和冲突错综复杂,在法治的背景下这些矛盾和冲突直接或间接地交给了司法。但遗憾的是中国的司法在国家权力结构中及在全社会的权威体系中并不具备法治社会所要求的尊崇,司法尚不具备解决各种社会矛盾、社会冲突的能力和实力。

面对这些问题,中共十八大报告不仅重提依法治国,而且使用了更为迫切、更加强烈的用语“要全面推进依法治国”,提出了更加直观的目标建设“法治中国”。世界各国的历史及经验已一再证明,一个国家发展经济的手段和方法可能有多种,但治理好结构复杂的现代社会方法却只有一个,就是依法治国。对于中国这样一个拥有十三亿人口,五十多个民族的发展中大国来说更为重要。这是因为,法治所依赖的各项合理制度会使权力受到真实的制约与监督,换来国家的平稳发展;法治所内涵的特定理念,能够让社会中所有群体的合理利益以及每一个个体的权利受到严格的保护。如果说前三十年中国的发展,更多依靠的是解放思想和对外开放,那么未来的中国依赖的只有制度的力量。

最后是十八大之后的中国法治化道路

党的十八大以来,党中央高度重视依法治国,强调落实依法治国基本方略,加快建设社会主义法治国家,必须全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法进程,强调坚持党的领导,更加注重改进党的领导方式和执政方式;依法治国,首先是依宪治国;依法执政,关键是依宪执政;新形势下,我们党要履行好执政兴国的重大职责,必须依据党章从严治党、依据宪法治国理政;党领导人民制定宪法和法律,党领导人民执行宪法和法律,党自身必须在宪法和法律范围内活动,真正做到党领导立法、保证执法、带头守法。

十八大以来,反腐力度大大提高,并取得了显著的成效,我们党和政府的公信力开始提升。通过简政放权和扶植新的社会组织参与社会管理等措施使法治政府建设有了正确的方向。搁置多年的《预算法》修改终于完成,对公权力的制约和监督有了更具体的制度。

此外,劳动教养制度被废除,户籍制度改革启动,这些实实在在势必会极大地促进了社会公平和正义。

另外,中央全面深化改革领导小组第二次全会上通过《关于深化司法体制和社会体制改革的意见及贯彻实施分工方案》,明确了各项改革的路线图和时间表。2014年6月6日,中央全面深化改革领导小组第三次全会上通过了《关于司法体制改革试点若干问题的框架意见》和《上海市司法改革试点工作方案》,对若干重点和难点问题的导向进行了规定。以建设现代法官制度为中心的司法改革艰难起步。

全面推进依法治国是一个系统工程,是国家治理领域一场广泛而深刻的革命。党的十八届四中全会通过了关于《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,体现了以习近平同志为总书记的党中央,以实现党的十八大提出的全面推进依法治国、建设社会主义法治国家为己任,统筹谋划、积极推进。

这是科学的布局,是全面建成小康社会,全面深化改革,推进国家治理体系和治理能力现代化,为党和国家事业发展提供根本性、全局性、长期性的制度保障。

奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。

一个个科学论断,一项项创新举措,中国共产党领导的中国特色社会主义法治实践全面展开,治国理政迈向法治化新境界。

伴随着党的十八届四中全会决定贯彻实施,国家治理领域必然迎来一场广泛而深刻的变革,一个充满生机的法治中国正在向我们走来。