出口、产品质量与劳动收入占比*

刘 慧

(1.东南大学 经管学院,江苏 南京211189;2.浙江理工大学 经管学院,浙江 杭州310018)

一、引言

改革开放30多年来,中国经济取得了前所未有的快速增长,中国也一跃成为世界第一出口大国。根据Stolper-Samuelson理论,出口的增长会提高丰裕度较高的资源在收入分配中的比重。然而,在中国出口快速增长的过程中,劳动收入占GDP的比重却在不断下降,从1992年的54.6%下降到2008年的39.73%,资本收入占比则从1992年的31%上升到2008年的45.45%。作为一个劳动力资源丰富的国家,中国出口的增长并未带来劳动收入的增长,不仅如此,劳动收入占比正在逐年下降。为何会存在这一与理论相悖的经济现象,学者们从不同的角度尝试对此进行解释。

从产业结构的角度,罗长远和张军(2009)分析了劳动收入占比下降的原因,并发现产业结构变化会加剧劳动收入占比的波动,由于我国目前处在产业结构转型的特殊历史时期,劳动收入正处于下行区间。

从技术进步的角度,王永进、盛丹(2010)指出由于资本与技能之间存在互补效应机制,技能偏向型技术进步会通过提高资本收益导致劳动收入占比下降。张莉、李捷瑜和徐现祥(2012)通过理论推导和实证研究,揭示了国际贸易如何通过影响技术偏向最终来影响要素收入份额。

从国际贸易的角度,李坤望和冯冰(2012)区分了进口贸易和出口贸易的影响,分别探讨了其对劳动收入占比的影响,研究发现两者均有负向影响,区别在于前者更加显著。张莉、李捷瑜和徐现祥(2012)指出贸易开放导致发展中国家通过大量引进国外先进的技术、设备,实现资本偏向型的技术进步,从而导致资本要素的边际产出增加更多,并最终影响要素收入份额。

上述研究,从不同视角对劳动收入占比与出口增长相背离现象的原因进行了揭示,但现有研究尚存在以下不足:

(1)在产品质量的衡量指标上,现有研究均采用产出作为产品质量的衡量指标。而作为一个加工贸易型的国家(姚洋,2008),中国将大量国外引进的高质量中间产品也纳入其中,因此结果中往往存在“统计假象”。

(2)在研究视角上,现有劳动收入占比研究多基于国家层面,然而我国经济发展的主要特点之一就是区域差异,因而国家整体层面的研究不能体现出各区域的内部差异,所得结果不一定完全可靠。

本文进行了如下改进的尝试:首先构建剔除了“统计假象”的产品质量测度指标,并建立了劳动收入占比及其影响因素关系的回归模型。其次进行实证分析,探索出口对劳动收入占比的影响的地区差异,并引入各省产品质量指标,进一步分析在出口上升与产品质量升级共同作用的情况下,劳动收入占比的动态变化情况。最后,对实证结果进行分析与解释,并提出改进建议。

二、文献综述

本文将出口与产品质量升级作为研究的切入点,分析在产品质量升级的背景下,我国企业的出口特征对劳动收入占比的影响机制。

(一)产品质量升级对劳动收入占比的影响

国外已有学者研究产品质量升级对收入分配的影响,但现有研究主要集中于质量升级会增加工资差距的角度。贸易开放引起的国际竞争导致了企业对“质量”升级的需求,这里的“质量”指的是“企业生产率”或“产品质量”,而更高“质量”的企业必然会对技能型劳动有更高的需求,因此质量升级会导致技能费用的提高(Pinelopi Koujianou Goldberg & Nina Pavcnik,2007)。Hummels和Klenow(2005)将反映经济现实的质量差异和贸易固定成本纳入克鲁格曼模型,其结果显示质量差异大约可以解释国家人均劳动收入差异的25%。Verhoogen(2008)认为贸易通过质量升级机制导致了发展中国家的工资不平等,质量升级会增加对技能劳动力的需求,从而提高对技能劳动者的工资,最终影响收入分配(Verhoogen,2008;Goldberg & Pavcnik,2007)。

产品质量升级对劳动收入占比的影响可以用偏向型技术进步来解释,Acemoglu(2000)指出,在均衡增长路径上技术进步是劳动增强型的,不会使劳动收入占比发生变化;但在转型路径上,技术进步是资本增强型的,并会导致劳动收入占比发生变化。具体而言,一方面,在产品质量升级的背景下,对技能劳动的需求增加,从而会提高技能劳动者的工资,进而提高劳动收入份额。另一方面,国内学者的研究表明:由于物质资本通常与技能劳动相匹配,技能偏向型技术进步在提高技能劳动者工资的同时,也会提高资本的收益(王永进、盛丹,2010)。张莉、李捷瑜和徐现祥(2012)认为发展中国家的技能偏向型技术进步应归结到偏向资本,技能劳动力边际产出的增加主要通过先进设备的使用来实现,由此导致的报酬的增加容易为购买设备的企业获得。由此本文提出假设1:发展中国家产品质量升级会导致劳动收入占比的下降。

(二)出口对劳动收入占比的影响

本文分析出口对劳动收入占比的影响主要从以下三个角度:出口贸易模式、出口企业的异质性和出口贸易结构。

改革开放以来我国企业出口迅速扩张,但出口增长在很大程度上依赖于加工贸易。海关统计数据表明,1997—2005年我国总出口中加工贸易所占比重达到55%左右(包群、邵敏,2010)。在加工贸易模式下,我国加工企业只是扮演了一个加工生产基地的角色,主要参与国际供应链中加工制造环节,难以掌握核心技术与创立自主品牌,其在国际竞争中优势的获得主要依靠我国廉价的劳动力。因此,在加工贸易模式中劳动的利益分配地位明显弱于资本,普通劳动者很难在快速增长的出口贸易中获益。

异质性企业贸易理论主要从微观企业层面,为出口对劳动收入占比的影响研究提供了分析思路。从企业生产率的角度来看,出口企业生产率高于非出口企业,因此出口企业有能力为职工支付更高的工资(刘海洋、孔祥贞,2012),但由于劳动生产率的增长速度远远快于工资的增长速度,所以导致了在出口贸易快速增长的同时,劳动收入占比却逐年下降(包群、邵敏,2010)。从出口企业所有制结构看,1998—2003年外商投资企业出口占总出口比重平均为49.1%,且呈现上升趋势(李坤望、冯冰,2012),多位学者研究证实,外资企业在工业出口中的比重与劳动收入占比呈负向关系(邵敏、黄玖立,2010;罗长远、张军,2009;等)。因此,从出口企业异质性的角度来看出口对劳动收入占比的影响主要有两类视角:一是企业生产率异质性视角,二是企业所有制结构视角。

中国出口技术结构高于其经济发展程度应有的水平,而与比其人均收入高三倍的国家的出口结构相同(Rodrik,2006)。周明海(2010)指出我国出口产品结构已经从劳动密集型转向资本密集型。陈晓华和范良聪(2011)从要素密集度偏向的视角研究出口技术结构升级对劳动收入的影响,发现导致我国劳动收入占比随着出口增长而下降的原因在于,资本密集型产品的增长大于劳动密集型产品的增长。

无论从我国的出口贸易模式、出口企业异质性还是出口贸易结构的角度来看,我国企业的出口并不会促进劳动收入占比的提高。由于我国企业出口的特点,其对劳动收入占比的提高反而会有一定程度的抑制作用。由此本文提出假设2:出口会导致劳动收入占比的下降。

三、产品质量的测度与分析

(一)产品质量衡量指标与测度方法

Flam和Helpman(1987)最早将垂直产品差异化拓展到产品质量的研究,在其构建的南北贸易动态模型中提出了质量边际的概念,由于南北方技术、收入和收入分配不同,富裕国家会生产并出口更高质量的产品,而将低质量产品转移到发展中国家生产。由于产品质量无法直接观测到,Hummels和Klenow(2005)指出可以通过测量目标产品的价格和数量占GDP的比重,从而间接获得产品质量的数据。

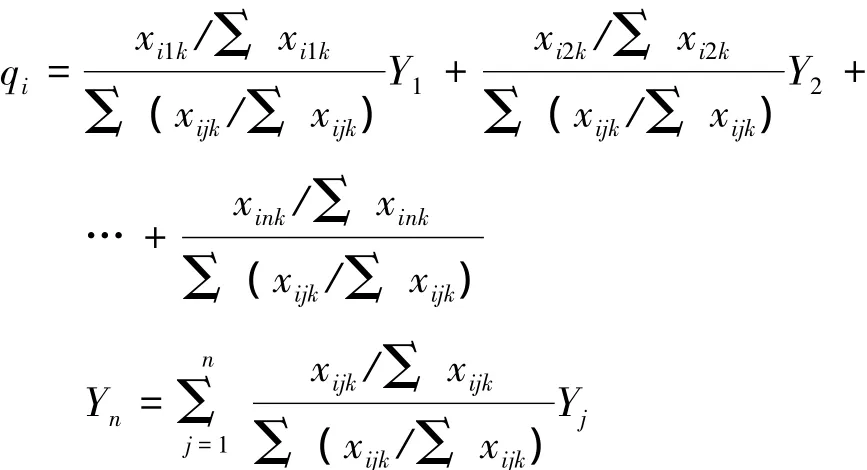

产品质量的高低最终体现为产品的数量与价格,即产品的产值。一省GDP数据包含该省各产业产值的总和,因此可以用出口某类商品的省份人均GDP的加权和代表该类商品的质量水平,从而间接获得产业层面的产品质量数据。具体的,以qi代表某类商品的相应质量水平,x代表企业产出即工业增加值,i代表相应产业,j代表各省级区域,k代表企业,Y代表相应省级区域的人均GDP。在对Hausman(2005)模型进行适当改进的基础上,构建产业层面产品质量的计算公式①在权数的分子的设定上,使用i产业的出口占该省总出口价值的比率而不是i产业的出口数量,目的是为了赋予出口较小的省份以足够的权重。:

沿着上述计算产业层面产品质量的方法,继续将一省i产业出口与总出口的比率作为权重,计算该省各产业的产品质量的加权平均数,从而得出省级层面产品质量的数据Qj。具体计算公式如下:

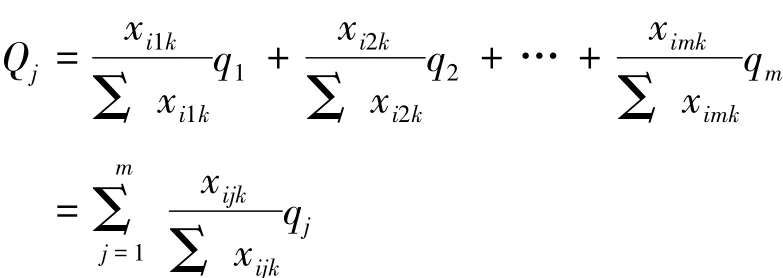

(二)我国各省级区域产品质量测度结果分析

在对Hausman(2005)模型进行改进的基础上,本文利用2002—2007年中国工业企业数据,将企业数据加总至产业层面,计算出39个产业的产品质量,并结合各产业在全国28个省级区域工业增加值中的权重,进而计算出省级区域层面的 产品质量。计量结果见表1:

表1 省级区域层面产品质量

四、模型设定与变量的选择

(一)计量模型设定

在上述文献综述和理论分析的基础上,本文运用2002—2007年中国28个省市的数据分析出口及产品质量升级对劳动收入占比的影响。为了控制模型中可能存在的内生性和异方差问题,本文采用系统GMM估计方法。为了避免因被解释变量滞后一期值与其他解释变量存在因果关系而导致估计结果有偏,系统GMM对估计模型进行一阶差分,将预定内生变量的滞后项作为相应变量的工具变量,从而获得一致有效的估计(何光辉和杨咸月,2012)。如前所述,考虑到出口及产品质量升级对劳动收入占比的影响,本文设定线性模型如下:

其中,j表示省份,t表示时间,Lsjt为工业部门劳动收入占比,Zjt为影响劳动收入占比的解释变量与其他控制变量,cj为省份固定效应(控制各省份不随时间变化的个体因素的影响),λt为时间特定效应,εjt为残差项。

(二)变量说明

1.被解释变量(Ls)

Ls为工业部门劳动收入占比,计算指标为劳动报酬占工业GDP的比重。

2.解释变量(ck,q)

本文主要从出口和产品质量的角度分析劳动收入占比的影响因素,解释变量主要有两个:出口和产品质量。ck为出口变量,用工业出口总额占GDP的比重衡量。q为产品质量变量,按照本文所构建的产品质量测度方法计算而得。

3.控制变量

本文还选取了其他影响各地区工业行业劳动收入占比差异及其变化的控制变量。具体包括:

人力资本(hr)。该变量采用各省级区域就业人口中大学生人数(含大专)表示。Diwan(2000)研究认为,富裕国家人力资本的积累对劳动收入占比有促进作用,贫穷国家则相反。我国技能劳动供给与劳动收入占比之间呈“U形”关系,且大多数地区处于“U形”的下行区间,因此人力资本数量的增加在一定程度上导致我国劳动收入占比的下降。

物质资本存量(wz)。该变量是以2000年为基期,采用永续盘存法计算而得,采用张军(2004)等的值作为基期各省物质资本存量,并在此基础上计提折旧,从而得到各省级区域2002—2007年的物质资本存量。王永进和盛丹(2010)指出物质资本积累在促进技能偏向型技术进步的同时也促进了物质资本偏向型技术进步,前者会导致劳动收入占比提高,后者则降低劳动收入占比,总的来说前者的效应小于后者,因此物质资本积累会推动我国劳动收入占比的下降。

外商直接投资(fdi)。为了吸引外商投资,各省级区域的地方政府往往会制定各种针对外资的优惠政策,这极大强化了外资的谈判能力;而劳动力却因户籍制度等因素的约束存在流动的障碍,这又弱化了劳动者的讨价还价能力(罗长远和张军,2009),从而降低劳动收入占比。

区域开放程度(open)。该变量用省级区域对外贸易总额与GDP之比来衡量。区域开放程度越高,越有机会学习到国外先进的技术知识(Acemoglu,2000),从而促进区域内技术进步,进而影响劳动收入占比。

各地区经济发展水平(pgdp)。该变量用人均GDP来衡量。经济发展水平会显著影响劳动收入占比(王永进、盛丹,2010),其对劳动收入占比的作用力呈现“U”形规律(李稻葵,2009;罗长远、张军,2009),在经济发展初期劳动收入占比逐渐下降,但在经济发展的后期劳动收入占比则不断提高。李坤望和冯冰(2012)认为出现“U”形规律是因为劳动和资本在部门间转移过程中面临不同的阻力,并且会随经济发展水平而变化,我国正处于“U”形曲线的下行区间。因此,本文预计该项系数为负。

五、计量结果与分析

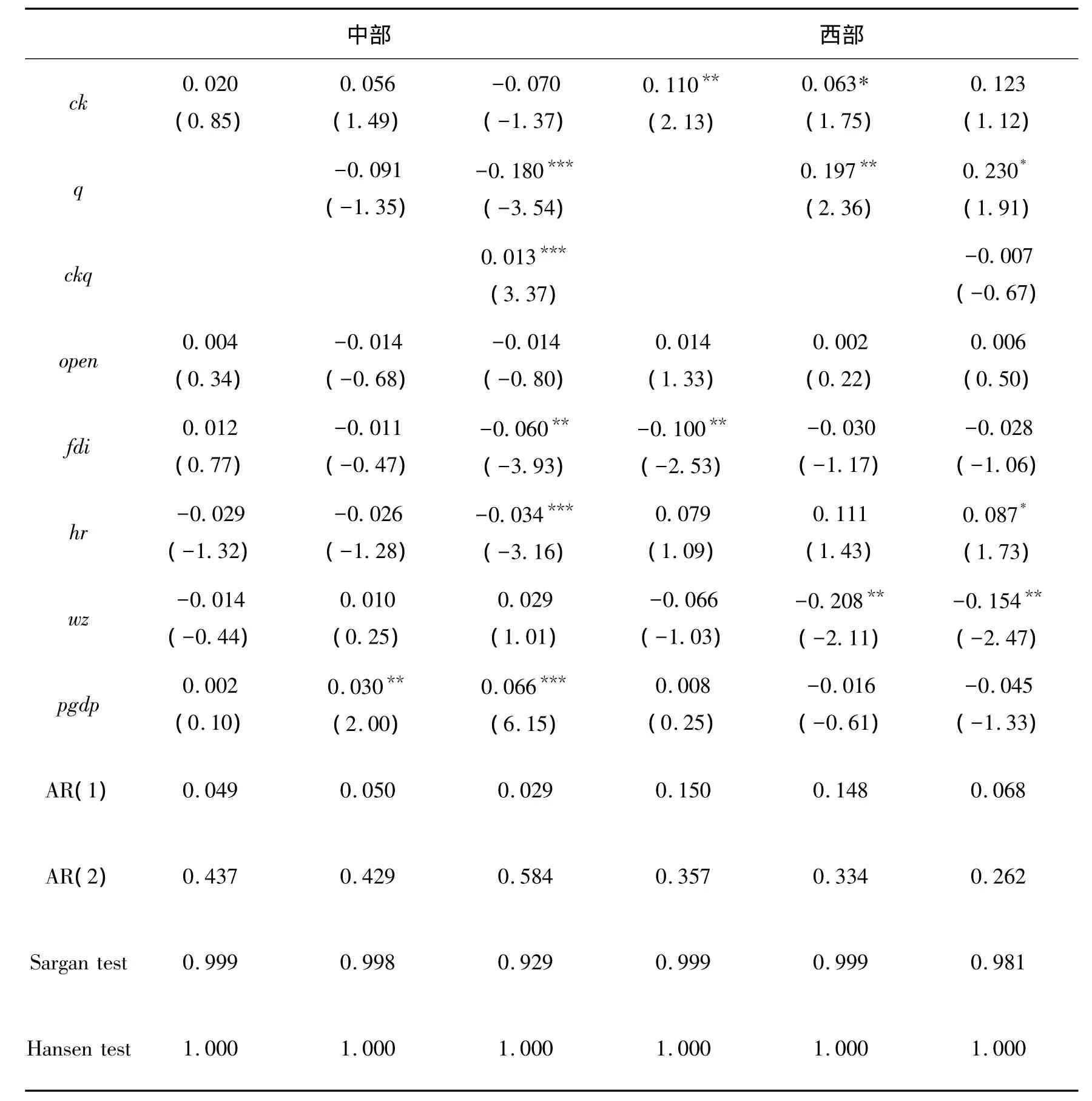

本文实证结果见表2及表3,从整体层面来看,出口对劳动收入占比的影响为正,但并不显著。从区域层面看,东、中部的估计结果显示,出口对劳动收入占比的正向作用并不显著,只有西部地区出口对劳动收入占比的正向影响具有显著性。即,东、中部地区的出口对劳动收入占比没有促进作用,但西部地区的出口可以显著促进劳动收入占比的提高。20世纪90年代以来,外资在中国出口中所占的比例大幅度提高,并且中国的出口贸易模式主要以加工贸易为主,这使得中国出口逐渐从传统出口产品向资本密集型产品转变(李慧中、黄平,2006),随着出口产品资本密集度的提高,出口收益将更利于资本(罗长远、张军,2009),因此会降低出口对劳动收入占比的积极作用。而西部地区对外开放较晚,这说明,Stolper-Samuelson定理在我国的西部地区是适用的。

表2 回归系数表(全国、东部)

从产品质量的估计系数上来看,三类区域产品质量升级对劳动收入占比的作用方向差异较大。东部地区的估计系数为正但不显著;中部地区估计系数为负,在产品质量单独进入回归模型时不显著,当与出口变量同时进入模型时在10%的显著性水平上显著;西部地区的估计系数则显著为正。其原因可能在于:在东、中部地区产品质量升级对技能劳动的需求,主要通过资本增强型的技术进步来满足;而在西部地区,产品质量的升级更多依赖于技能劳动者素质的提高。由此可见,东、中部地区产品质量升级主要依靠资本偏向型技术进步,而西部地区的产品质量升级主要依靠劳动偏向型技术进步。

从总体来看FDI对劳动收入占比具有显著的负效应,这是因为,一方面,地方政府在引进外资的过程中,实行“以市场换技术”的战略,给予了资本大量的优惠,强化了外资的谈判能力;而劳动者的议价能力,却因户籍制度对其流动性的限制而被弱化(罗长远、张军,2009),导致了收入分配向不利于劳动者的方向倾斜,从而降低了劳动收入占比。另一方面,外商投资于中国的目的,主要是为了获取廉价劳动力及税收等的政策优惠,这自然很难改善劳动者的报酬状况。从区域来看,尤其以东部地区FDI对劳动收入占比的负效应最为明显,中、西部地区则并不显著,这是因为东部地区属于开放较早的区域,给外资提供优惠政策的力度也更大,外资的规模和数量都明显高于中西部地区,因此对劳动收入占比的负向作用更加明显。

表3 回归系数表(中、西部)

从实证结果看,物质资本与人力资本对收入占比的作用方向刚好相反,出现这一现象的原因在于,物质资本与技能劳动之间是互补的。

人力资本对劳动收入占比的影响只有东部地区较为显著,这或许可以印证技能劳动与劳动收入占比之间的“U”形关系,即在经济发展初期,劳动收入占比会随着技能劳动供给的增加而降低,但当技能劳动供给增加到一定水平之后,劳动收入占比会随着技能劳动供给的增加而提高(王永进、盛丹,2010)。由于我国各地区经济发展不平衡,东部地区经济较中、西部地区更为发达,企业也比较集中,因此对技能劳动的需求也更高,在劳动力供给有限的情况下,只能通过提高劳动者报酬的方式来吸引人才。如珠三角地区出现的“用工荒”现象,暴露了东部地区人力资源缺乏的问题,也说明了人力资本在收入分配中的地位提高,因此其劳动收入占比与人力资本呈正相关关系。

物质资本对劳动收入占比的作用在西部地区显著为负,这是因为,一方面物质资本积累促进了技能偏向型技术进步,会提高劳动收入占比;另一方面,物质资本积累会促进资本偏向型技术进步,从而提高资本收入占比,使劳动收入占比下降。很显然,对于我国西部地区而言,第二种效应居于主导地位,所以物质资本对劳动收入占比呈现负效应。

六、结论与建议

本文借助2001—2007年中国省级区域面板数据,实证检验了出口及产品质量升级对劳动收入占比的影响;由于我国具有各区域经济发展不均衡的特征,本文在对全国进行划分的基础上,分别检验了东、中、西部地区的作用机制。得到的主要结论与启示有:

我国是一个劳动力资源丰富的国家,出口增长对扩大劳动者就业起到了积极作用,但劳动力在收入分配中的地位并未因此得到改善。在出口快速增长、出口市场份额逐年攀升的同时,我国的劳动收入占比却没有随之提高,甚至还呈现了逐年下降的趋势。实证检验结果表明,出口对劳动收入占比的改善作用主要体现于西部地区,对于东、中部省级区域而言出口并不能显著地促进劳动收入占比的提高。陈晓华和范良聪(2011)研究指出资本密集度偏向型产业出口扩大会导致劳动收入占比下降,而劳动密集度偏向型产业出口扩大则有利于劳动收入占比的提高,这两种效应相互作用,最终形成了出口扩大的收入分配效应。结合我国产业的地区分布现状,本文认为之所以西部地区与东、中部地区出口对劳动力收入占比具有不同的影响,是因为西部地区的出口以劳动密集型产业出口为主,而东、中部地区主要以资本密集型产业出口为主。

消费者对产品质量升级的需求,导致了企业对技能劳动的需求。因此,产品质量升级对于劳动收入占比的作用主要体现于两个方面:一方面,由于对技能劳动需求的增加,技能劳动者的工资增加,这会使得劳动收入占比增加;另一方面,由于技能劳动主要靠物质资本来实现,这会提高资本收入占比,从而导致劳动收入占比下降。这两方面综合决定了质量升级对劳动收入的作用方向。东部和中部地区的系数分别为正和负,但均不显著,只有西部地区系数显著为正,这说明西部地区更偏向于通过劳动偏向型技术进步实现产品质量升级。

长期以来我国劳动力市场改革滞后,劳动力市场的部门限制与区域壁垒不可避免地导致劳动力要素报酬的扭曲,限制了出口在改善劳动收入占比方面的作用,这导致了我国在出口市场主要依靠廉价劳动力获得竞争优势。与劳动力市场地位的弱势相对应的却是资本的谈判地位由于地方政府在招商引资上的竞争而不断地得到强化,从而使得资本可以通过“用脚投票”在不同的省份之间移动(罗长远、张军,2009)。在这样的背景下,出口很难起到改善劳动报酬、促进工资增长的作用。然而随着经济全球化进程的加快,从全球范围来看,劳动力过剩状况难以持续,我国劳动力比较优势逐渐丧失,而内在的竞争优势与核心技术又没有建立起来,这将使得我国企业难以抵御国际环境动荡与市场需求萎缩的冲击,限制了企业出口贸易的可持续发展。因此,我国的出口贸易应该尽快摆脱对廉价劳动力的依赖,提升产品质量,积极推进产品的更新换代,这不仅有利于发挥出口贸易在改善劳动力收入、提高劳动报酬方面的积极作用,也有利于出口贸易的可持续发展。

[1]Flam Harry,Elhanan Helpman.Vertical Product Differentiation and North-South Trade[J]. American Economic Review,1987,77(5):810-22.

[2] Hummels David,Peter J Klenow.The variety and quality of a nation’s exports[J].American Economic Review,2005,95(2):704-723.

[3]Wood Adrian.How Trade Hurt Unskilled Workers[J].Journal of Economic Perspectives,1995,9(3):57-80.

[4] Gancia G,Zilibotti G.Horizontal innovation in the theory of growth and development[R].Economics Working Papers 831,Universitat Pompeu Fabra,2005.

[5] Zuleta H.Why Labor Income Shares Seem to be Constant[R].working paper ,march ,Universidad del rosario,Labor’s share aggregate and industry,2007.

[6]James R.Tybout.Plant-and Firm-Level Evidence on the‘New’Trade Theories[R].NBER Working Paper No.8418,2001(8).

[7]Maurice Kuglery,Eric Verhoogenz.Prices,Plant Size,and Product Quality[J].Review of Economic Studies,2012,79:307-339.

[8]Acemoglu D.Labor-and Capital-Augmenting Technical Change[R].NBERWorking Paper No.7544,2000.

[9] Diwan,L.Labor Shares and Globalization[R].Working paper,2000(11),World Bank ,Washington.

[10]罗长远,张军.劳动收入占比下降的经济学解释[J].管理世界,2009(5):25-35.

[11]刘海洋,孔祥贞.出口贸易提高了出口企业工资水平吗?——基于1999—2007年我国企业微观数据的实证分析[J].西部论坛,2012,22(4):62-69.

[12]包群,邵敏.出口贸易与我国的工资增长:一个经验分析[J].管理世界,2010(9):55-66.

[13]李坤望,冯冰.对外贸易与劳动收入占比:基于省际工业面板数据的研究[J].国际贸易问题,2012(1):26-37.

[14]李慧忠,黄平.中国FDI净流入与贸易条件恶化:悖论及解释[J].国际经济评论,2006(3):48-51.

[15]王永进,盛丹.要素积累、偏向型技术进步与劳动收入占比[J].世界经济文汇,2010(4):33-44.

[16]陈晓华,范良聪.要素密集度偏向型出口技术结构升级的收入分配效应[J].国际贸易问题,2011(7):102-115.

[17]何光辉,杨咸月.融资约束对企业生产率的影响[J].数量经济技术经济研究,2012(5):19-35.