试论中国城镇化进程中的生态环境保护

路日亮+王丹

收稿日期:2013-11-16

作者简介:路日亮(1954-),男,山西大同人,北京交通大学人文社会科学学院教授,博士生导师,北京 100044;王 丹(1984-),男,宁夏石嘴山人,北京交通大学人文社会科学学院博士生,北京 100044

*本文系国家社会科学基金项目“生态文化与生态文明建设研究”(批准号12BKS046)和北京交通大学基本科研业务费重点培育专项课题“文明形态的转型与生态理性塑造”(批准号2013JBN008)的阶段性研究成果。

[摘 要]我国快速发展的城镇化使资源约束日益趋紧、环境污染逐渐加剧、生态系统破坏严重,越来越多的城市陷入生态困境。激增的城镇人口、粗放型的经济增长方式、生态机制不完善、环境保护教育缺失,是城镇化进程中生态问题产生的主要原因。为促进我国城镇化水平的进一步提升,需着手保护生态环境,科学筹划积极稳妥推进城镇化,促进农村剩余劳动力有效转移;积极调整优化经济发展结构,走中国特色新型城镇化道路;确立城市发展战略目标,加强城乡生态环境综合监管治理;树立人与自然和谐的生态文明理念,大力建设生态城市。

[关键词]城镇化;生态问题;环境保护

中图分类号:D6;X22 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2014)01-0084-06

近年来,我国城镇化不断提速,快速城镇化使资源和能源被过度消耗、环境污染严重、生态平衡逐渐被打破,越来越多的城市陷入生态困境。生态环境问题已经成为制约我国城镇化水平进一步提升的重要因素。城镇化关系我国现代化发展,关系经济社会的可持续发展。科学剖析我国城镇化进程中的生态问题,找出具体的对策,对于我国经济发展、社会进步和人民生活质量的改善具有重要意义。

一、中国城镇化进程中的生态特征

我国的城镇化自20世纪90年代起提速,快速发展的城镇化对资源、环境、生态系统产生了重要的影响。

(一)资源约束日益趋紧

土地资源、水资源和化石能源是城市发展的必要条件。1990年以后,我国掀起了城市建设的热潮,大量的耕地被占用。“1997年到2006年,我国耕地面积从12990.31万hm2减少到12177.59万hm2,建设占用耕地比例从35.4%直线上升到50.4%。”[1](P156)跃进式的城镇化使土地资源呈现紧缺状况。此外,城镇化建设用地的不断增加导致了公共绿地面积的持续减少。从城市生态学角度来讲,公共绿地不仅能够美化、亮化城市景观和市容,还能够有效消音除尘、调节小气候,但建筑用地的增加使公共绿地的这些功能显著下降。

人多水少、水资源分布不均衡是我国的基本水情。我国“多年平均缺水量536亿m3,2/3城市缺水,110座城市严重缺水”[2](P319)。近几年,我国河北、河南等北方冬麦主产区,湖北、江西等长江中下游地区先后遭遇多次旱情,甚至包括贵州、云南、四川等省区在内的西南丰水区也先后发生了严重旱情,这与我国快速发展的城镇化不无关系。在我国黑河流域、辽河流域、海河流域、黄河流域、淮河流域、西部内陆部分流域,城市发展耗费了大量水资源,进而影响到农业生产。据估算,我国粮食减产的主要原因来自旱灾,缺水造成的工业损失数以千计。随着城市人口的进一步增多和城市经济的进一步发展,对水资源的需求还会不断增加,加之不合理的生产方式和生活方式所导致的水污染、水浪费等问题的存在,未来我国水资源形势会更加严峻。

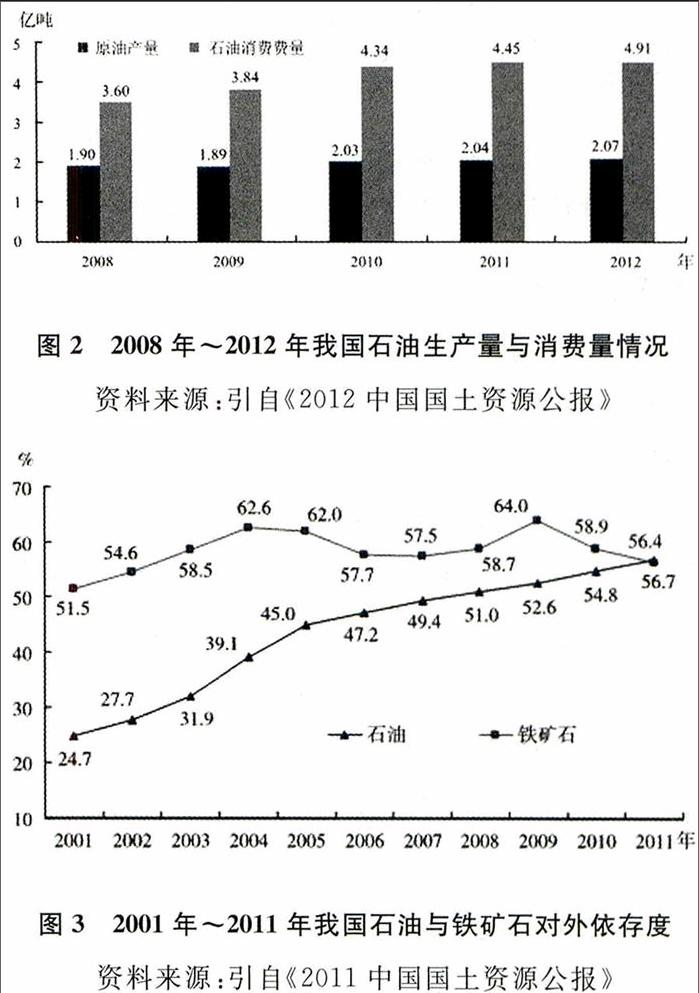

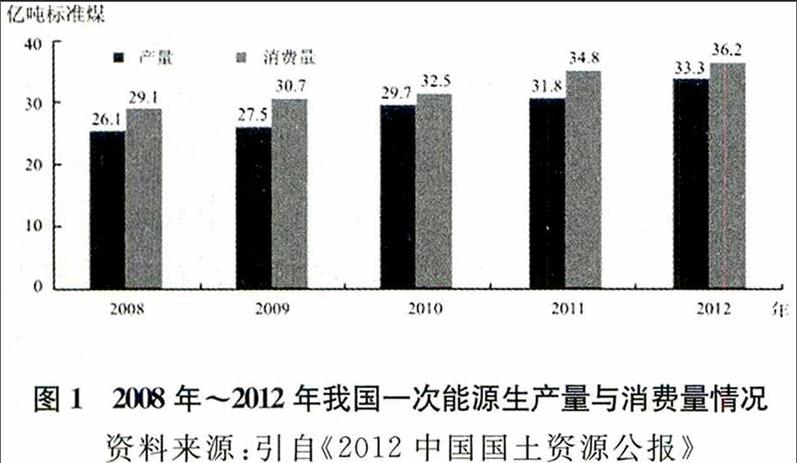

“富煤、贫油、少气”是我国化石能源的基本特点。我国是目前世界上最大的煤炭生产国和消费国,这不仅与我国快速发展的工业化有关,也与快速推进的城镇化相关。在快速城镇化的影响下,近年来我国煤炭生产量和消耗量逐渐增大,并且呈现出供不应求的局面(见图1)。石油被喻为现代工业的“血液”,但快速发展的城镇化使我国原油产量远远赶不上石油消耗(见图2),到2011年我国石油对外依存度已经达到56.7%(见图3)。必须要警醒的是,我国能源剩余可开采量严重不足,早在2007年,我国“煤炭、石油、天然气人均剩余可开采量分别只有世界平均水平的58.6%、769%、7.05%”[3]。在城镇化的作用下,我国能源可持续供给形势不容乐观。

图1 2008年~2012年我国一次能源生产量与消费量情况

资料来源:引自《2012中国国土资源公报》 (二)环境污染逐渐加剧

在城镇化快速发展过程中,工业排放、生活燃煤、汽车尾气造成的环境污染问题逐渐凸显。我国华北地区、东北地区重工业密集,城市机动车总量庞大,空气质量也相对较差,自2012年冬季开始出现以PM2.5为主要污染物的雾霾天气。2013年1月,京津冀地区持续的、大范围的雾霾达到严重污染级别,污染指数多次爆表。据研究,PM2.5的直径还不到人的头发丝粗细的1/20,但其活性非常强,能够附带有毒、有害物质,在大气中停留时间长、输送距离远,当被人体吸入后,可深入到细支气管和肺泡,机体容易处在缺氧状态。世界卫生组织在2013年10月首次指认PM2.5可引发心血管病和呼吸道疾病以及肺癌,对此,我们必须高度重视。

图2 2008年~2012年我国石油生产量与消费量情况

资料来源:引自《2012中国国土资源公报》

图3 2001年~2011年我国石油与铁矿石对外依存度

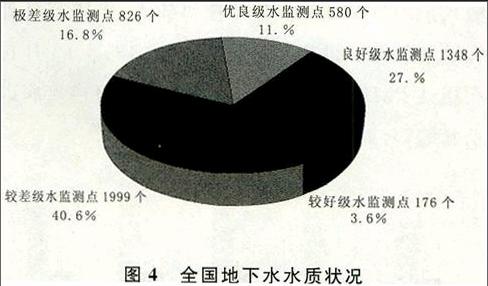

资料来源:引自《2011中国国土资源公报》工业化初期我国大量高耗能、高污染工业布局在城镇周围,工业废弃物也造成水体酸碱化、富营养化和矿化。2012年,全国198个地市级行政区开展了地下水水质监测工作,监测点总数为4929个,其中国家级监测点800个。依据《地下水质量标准》(GB/T14848-93),综合评价结果为水质呈优良级的监测点为580个,占全部监测点的11.8%;水质呈良好级的监测点为1348个,占27.3%;水质呈较好级的监测点为176个,占3.6%;水质呈较差级的监测点为1999个,占40.6%;水质呈极差级的监测点为826个,占16.8%(见图4)。总体来讲,全国地下水质量状况不容乐观,保证水安全迫在眉睫。

图4 全国地下水水质状况

资料来源:引自《2012中国国土资源公报》固体废弃物所造成的环境污染同样不容小视。固体废弃物具有易燃性、腐蚀性、反应性、传染性、毒性、放射性等特性,其有害成分在土壤中呈现不同程度的积累,导致土壤成分和结构的改变。据统计,2007年“全国受污染的耕地约有1.5亿亩,污水灌溉污染耕地3250万亩,固体废弃物堆存占地和毁田200万亩,合计占中国耕地总面积的1/10以上。全国每年因重金属污染的粮食达1200万吨,直接经济损失超过200亿元。”[4]就目前而言,我国固体废弃物污染势头还难以根本遏制。我国城市生活垃圾数量也连年攀升,垃圾数量“每年以8%~10%的速度增长,历年的垃圾堆存量高达66亿吨,侵占35亿多平方米的土地,已有2/3的大中城市被垃圾包围,有1/4的城市不得不把解决垃圾危机的途径延伸到乡村。”[5]同时,大部分城市垃圾处理技术落后,不能满足城市垃圾无害化处理的要求。

(三)生态系统破坏严重

快速发展的城镇化对水资源的时空分布和水循环同样产生了重要影响。一方面,城镇化使地下水被超量开采;另一方面,城市建设导致地面大面积硬化,改变了雨水的入渗、汇流规律,减少了地下水补给量。其结果是地下水位持续下降,进而导致地面沉降。我国长江三角洲地区地面沉降情况最为严重,20世纪80年代以后,江苏、浙江、上海地区相继发生了严重的地面沉降灾害。“到2006年,长江三角洲地区16个中心城市中有12个城市发生了地面沉降,面积为1.82万平方千米,约占平原区总面积的25%,局部地区年沉降量高达59毫米,最大地面沉降量2980毫米。”[6]

我国华北平原地区同样遭受了地面沉降灾害。华北平原地区地面沉降主要形成于20世纪80年代,随着地下水水位的下降和地下水水位降落漏斗的形成,逐渐形成了以北京、天津、廊坊、沧州、保定、衡水、德州、济宁为主的沉降区,这一区域地面沉降类型极其复杂。为了应对地面沉降,2011年由国土资源部、水利部、国家发展与改革委员会、财政部等十部委联合编制了《2011年-2020年全国地面沉降防治规划》,规划指出,截至2011年,我国已有50余个城市出现地面沉降,长三角地区、华北平原和汾渭盆地已成重灾区。

二、城镇化进程中生态问题的原因分析

恩格斯早有告诫:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。”[7](P383)快速的城镇化加剧了因工业化而造成的生态问题,生态问题反过来阻碍城市的进一步发展,威胁着人居环境的安全。城镇化进程中生态问题的产生存在多种原因。

(一)激增的城镇人口逐渐超出了生态承载负荷

城镇化发展到一定阶段后,城市相对完善的社会保障、丰富的物质文化资源和精神文化资源强烈地吸引着农业人口。近年来,我国的农业机械化和耕地流转等政策客观上解放了农业生产力,促使相当一部分剩余劳动力向城镇转移,其中有相当一部分涌向东部沿海地区,导致所在城市人口激增。《中国城市发展报告(2012)》调查显示,2011年我国城镇化率超过50%,城镇人口接近7亿,表明我国已经结束了以乡村型社会为主体的时代,开始进入以城市型社会为主体的新的城市时代。随着我国城镇化率的不断提高,越来越多的人会在城市生活,资源和能源消耗量将更大。

今后,城市经济将占据支配性地位,城市生活方式占据主导性地位,人们将更加关注生活品质。而现有城市在经济发展方式、规划管理、公共服务等方面还难以适应城市时代的新要求,城市发展面临严峻的挑战。在今后的城镇化进程中,如果政府不能有效协调人口、资源、环境之间的矛盾,随着城市规模的扩张和市民消费水平的不断提高,更严重的生态问题将可能产生,交通堵塞、社会保障缺位等“城市病”将进一步加重。因此,必须统筹城镇化的速度、质量和效益,积极推动经济发展与生态环境保护深度融合。

(二)粗放型的经济增长方式加速了生态破坏

社会的经济增长方式由生产方式和生活方式构成。传统工业社会的经济增长方式是“大量开采-大量生产-大量消费-大量废弃”,这种增长方式的显著特点是线性、非循环,高耗能、高污染,为了追求经济效益而不惜破坏生态环境,导致经济增长与环境质量处于矛盾对立的状态,严重影响着人们的生产生活。多年来中国经济增长主要依靠工业,尤其是高耗能的重工业。在工业的强力推动下,2011年我国已经成为仅次于美国的世界第二大经济体。然而,与发达国家相比,我国经济增长方式仍然较为粗放,单位GDP能耗远高于世界平均水平,生态环境承受着巨大的压力。

随着我国城镇化进程的加快,中国经济的重心越来越向城市集中,城市经济占国民经济的比重将持续上升。但我国城市经济增长仍然要依靠工业拉动,重工业密集的地区、资源型城市工业投资还在加大,生态环境质量短期内难以根本改善。从长远来看,必须改变传统的以资源过度开发与耗费为前提、以换取短期经济效益为目的的线性经济发展模式,必须在转变生产方式、优化产业结构、调整能源结构上下大力气,实现经济社会发展与生态环境保护相适应。

(三)生态机制不完善造成生态环境得不到有效保护

生态机制的缺乏是导致城镇化进程中生态环境恶化的重要原因。长期以来,我国城市规划存在不合理、不科学的现象,一些地方政府在观念上没有“以人为本”,将城镇化简单地理解为“造城运动”,在面子心理和经济利益的驱使下,过分注重城市规模的扩张,园区热、集聚区热、新区热、试验区热、国家规划区热持续不减,大量新城拔地而起,造成大量的耕地被滥占乱用,大量资源和能源被消耗。一些大城市、特大城市将各种资源尽可能地集中,导致交通堵塞、住房紧张、环境污染等“城市病”日渐凸显。

目前,我国在考核官员政绩时仍然很看重GDP,导致官员生态责任和生态意识缺乏;重大环境项目信息仍然不够公开和透明,缺乏公众和媒体的及时有效监督;生态补偿机制缺失,生态补偿不合理,导致自然生态不能及时得到修复;土地等生产要素缺乏市场调节,生产要素价格不统一,农民的生存和发展权益得不到保障,进而引发新的生态问题。此外,环境保护法律法规的缺失,环境监管机构种类杂乱,监管机构保护生态环境的责任和权利还不十分明确,环境监管人员数量少、素质不高,从事环境治理的高技术人才缺乏,环境治理的投入少等因素都制约着城市生态权利的保障。

(四)环境保护教育缺失造成公众生态保护意识淡薄

环境教育缺失也是导致我国城镇化进程中生态环境得不到保护的主要原因。长期以来,我国地方政府对生态环境保护不够重视,使我国的环境保护教育整体落后于城市经济社会发展。现在,我国从事环境教育的专职人员尤其是掌握综合的生态知识、具有丰富的生态环境保护经验的高素质的教育人才非常缺乏,环境教育内容浅薄,环境教育的目标和原则空泛,环境教育的过程流于形式,这些因素的综合作用加大了城镇化进程中的生态风险。

根据近年来各种研究机构所做的环境意识调研报告,环境教育的缺失是使公众生态环境知识匮乏、生态环境保护意识淡薄的重要因素。总体而言,我国城市居民的生态意识要高于农村居民。这是因为在“城乡二元结构”的影响下,广大农村环保工作的开展范围、开展效果远不如城市,农民对生态环境问题的成因、危害、防治知识欠缺,面对环境危机不能有效自我保护。必须认识到,农村生态问题若得不到妥善解决,必然潜藏着进一步加剧城市生态危机的风险。

三、加强生态环境保护的对策

城镇化是我国经济社会发展的必然结果,城镇化的未来机遇与挑战并存,生态环境保护就是必须面对的严峻挑战。应主要从四个方面着手保护生态环境。

(一)科学筹划积极稳妥推进城镇化,促进农村剩余劳动力有效转移

人是社会发展的手段,更是社会发展的目的。城镇化的核心是人,城镇化是人的城市化和现代化。目前,我国城镇化水平仍然偏低,这与我国的国情有关。我国的生产力发展水平仍不够高,经济、科技、教育、文化、卫生事业的基础还不牢固,农业人口众多,特殊国情决定了我国城镇化是一个渐进式过程。今后,应加快提高城镇人口比例,这是城镇化速度问题。同时,还应统筹城乡发展,使城乡在社会经济结构上实现高度融合,让城乡居民过上更加文明富裕的生活,这是城镇化发展质量和效益问题。要统筹城镇化速度、质量和效益,不走用大量的土地投入和土地抵押资金投入为支撑的、单纯追求城市扩容——“摊大饼”式的城镇化,要走符合中国国情的城镇化道路。

今后的城镇化要有强大的产业作为后盾,就业、医疗、教育、住房等完备的配套保障及时跟进,尽快破除二元户籍制度,降低劳动力转移成本,建立城乡统一的劳动力市场,为农村剩余劳动力提供自主择业、平等就业机会;大、中、小城市统筹规划,大力发展小城镇;调整乡镇产业结构和布局,更加注重第三产业发展,以市场为主调节生产要素、优化资源配置、拓展新的就业领域,进一步提高城镇吸纳农村剩余劳动力的能力;东、中、西部地区因地制宜、有序推进,区域经济发展和产业布局紧密衔接,城镇化与工业化、信息化、农业现代化相辅相成。只有立足国情,结合本地生态承载能力,以人为本、科学发展,才能使城市对于农民而言“进得去、留得住、活得好”。

(二)积极调整优化经济发展结构,走中国特色新型城镇化道路

工业化是城镇化的基础,城镇化是工业化的载体,工业化对资本、能源、信息等生产要素会产生非常旺盛的需求,能为第三产业创造宝贵的发展机遇。目前,我国第三产业发展还比较滞后,降低了等量工业资本所提供的就业机会,未能充分释放吸纳就业人员尤其是大量农村剩余劳动力的能量,劳动力不能及时转移在一定程度上导致了城镇化速度缓慢。第三产业具有能耗小、污染少、效益高的特点,现有城镇应在进一步优化经济结构、提高第三产业比重的同时,依靠科技提高第二产业发展水平,以第二产业驱动第三产业,激发城镇经济活力。

2013年中央经济工作会议提出要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。走这条道路,就应使城镇布局集中,做到生态资源、生产关系和经营方式的最大集约;将电力、通信、网络等先进技术与交通、物流、金融等服务产业融合,使信息传递快捷、服务保障便利、环境安全舒畅;依靠科技大力发展绿色经济,着力打造生态产业和建立高效节能的城市服务体系;通过化石能源的生态利用,可再生能源合理开发、有机替代,以及资源循环再生等,建立城市系统内物质流动的循环网络、改变系统内物质的单向流动性,促使线性经济向循环经济转变,城市生活由高消费向低碳消费转变,充分提高资源利用效率。

(三)确立城市发展战略目标,加强城乡生态环境综合监管治理

改革开放前,我国的城镇化模式主要是以计划经济为背景的、政府高度宏观调控生产要素和商品配置的封闭模式,城镇化速度缓慢。改革开放后,部分地区城镇化过度市场化,无法根本解决土地供应紧缺、能源告急、交通拥堵、环境恶化等难题,城市发展质量难以持续提高。实践证明,以往的城镇化都没有充分考虑人的因素,即都是只见“物”不见“人”的城镇化,没有将人的生存和发展权益放在首位。新型城镇化应兼顾经济效益和生态效益,确立经济社会发展和生态环境保护双赢的目标,在大力发展城市物质文明的同时,充分促进城市生态文明水平的提高,体现“以人为本”和经济社会可持续发展的根本要求。

生态问题在本质上是社会问题,今后的城镇化进程应更加注重社会公平公正,逐步缩小贫富差距,为全社会成员提供均等化的基本公共服务保障;应加强城市和区域生态规划,处理好当代人利益和后代人利益、眼前利益和长远利益、局部利益和整体利益的关系;建立城市生态管理机构,健全生态环境综合治理机制,抓紧完善生态物业管理、生态占用补偿、生态绩效问责、战略环境影响评价等生态制度。目前,我国已有《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等法规,这些法规是环境管理的重要保证,也是生态治理的重要基础,但专门针对城镇化的法规缺乏,已有的部分环境治理法规也没有随着经济社会的发展及时修正和完善,难以满足新型城镇化的要求。应将环境法规与政治、经济政策结合起来形成生态治理方案,公开向民众和决策部门征求意见和建议,综合运用政府和市场的调节手段,形成“覆盖城乡、分工明确、责权明晰、执行有力”的生态环境管治体系。

(四)树立人与自然和谐的生态文明理念,大力建设生态城市

人、社会、生态是有机统一的整体,人是社会系统、生态系统的主体,是社会系统和生态系统的建设者和管理者;社会是人与生态连接的纽带;生态为人和社会的发展提供物质支撑。保护生态是社会和人发展的基本前提,社会和人的发展是保护生态环境的根本目的。应在全社会范围内针对所有公民开展生态环境保护教育,普及生态哲学、生态美学、生态伦理学等知识,塑造公民的生态价值意识、生态审美意识、生态安全意识、生态责任意识、生态道德意识、生态法制意识,促使公民自觉地树立人与自然和谐的生态文明理念——尊重自然、顺应自然、保护自然。尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念在本质上是人与自然和谐生态理念的精髓,是建设生态城市的思想基础。

生态城市,就是在科学规划、民主决策、可持续发展的前提下,在生态系统承载能力范围内积极调整生产方式和消费方式,加强生态基础设施和宜居生态工程建设,健全城市公共服务体系功能,使人的创造力充分发挥、城市经济活力得到最大程度的释放,居民身心健康和自然生态系统得到有效保护。生态城市建设要求将生态文明理念融入城市建设的各个方面,是对人与自然和谐生态文明理念的践行和巩固。生态文明理念和生态城市建设是生态思想和生态实践的高度融合,二者辩证统一于新型城镇化的整个过程,要牢固树立生态文明理念,大力推进生态城市建设。

参考文献:

[1]姚士谋,等.中国城镇化及其资源环境基础[M].北京:科学出版社,2010.

[2]本书编写组.十八大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2012.

[3]刘学艺,等.经济增长方式与环境保护的战略转变[J].环境保护,2007,(6).

[4]国土资源部:我国1.5亿亩耕地遭污染[J].环境保护,2007,(8).

[5]王爱莲,李少东.我国城市生活垃圾现状及处理技术研究[J].西安石油大学学报(社会科学版),2012,(2).

[6]国土资源部.长江三角洲地面沉降范围逐步扩大[DB/OL].[2008-04-21].http://www.mlr.gov.cn/xwdt/dfdt/200804/t20080421_671814.htm.

[7]马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995.

责任编辑:张新颜