1958年的并社运动:人民公社化的前奏

罗平汉

1958年夏,伴随“大跃进”的全面发动,不少地方相继将原来的农业合作社加以合并,组建成大型的农业社。

并社活动,实际上成为人民公社化运动的前奏,并最终导致1959年至1961年国民经济的严重困难。

中共中央号召小社并大社

1955年底至1956年初,在农业合作化高潮中办起的一些高级社,规模都比较大。

当时,针对部分农业合作社规模过大的情况,中共中央、国务院曾于1956年9月12日发出指示,强调指出:在目前条件下,合作社的规模,山区以100户左右,丘陵区200户左右,平原区300户左右为适宜。

1957年9月14日,中共中央就整顿农业生产合作社作出指示:“几年来各地实践的结果,证明大社、大队一般是不适合于当前生产条件的。”并且强调:“社和生产队的组织规模确定了之后,应该宣布在10年内不予变动。”

根据这些指示,各地相继将那些规模过大的农业社加以划小,如河南新乡地区将原来的3645个合作社分成了10272个合作社,平均每社由518户减少到183户。

1958年“大跃进”启动后,毛泽东开始重新考虑合作社的规模问题,并提出了并大社的想法。

根据毛泽东并大社的思想,1958年3月的成都会议通过了《中共中央关于把小型的农业合作社适当地并为大社的意见》,并于4月8日得到了中共中央政治局会议的批准。该文件指出:“我国农业正在迅速地实现农田水利化,并将在几年内逐步实现耕作机械化,在这种情况下,农业生产合作社如果规模过小,在生产的组织和发展方面势将发生许多不便。为了适应农业生产和文化革命的需要,在有条件的地方,把小型的农业合作社有计划地适当地合并为大型的合作社是必要的。”

4月12日,《人民日报》头版头条发表《联乡并社发展生产力》的报道,其中说,为了解决一乡一社小单位的人力物力与农业大跃进不相适应的新矛盾,福建闽侯县在3个月的时间内,把城门、下洋、龙江三个乡合并为一个乡,把23个农业社合并为一个社。同一天的《人民日报》还以《编辑的话》的形式,将《中共中央关于把小型的农业合作社适当并为大社的意见》中的主要观点公开发表。

在这之后,小社并大社的工作在各地相继开展。

截至1958年7月,辽宁将全省9297个农业社并成了1461个社,合并后的社平均户数为1995户。河南全省将38286个社合并成2700多个社,平均每社4000户左右。

并社的典型——河南嵖岈山

各地的并社运动中,相继建立了一批规模很大的合作社,并成为后来人民公社的雏形。其中最具典型意义的是河南遂平县的嵖岈山地区。

嵖岈山地处遂平县西部。“大跃进”开始后,这里和全国各地一样,也掀起了农田水利建设的高潮。在兴修水利的过程中,社与社之间围绕用地、劳动力使用等方面出现了一些矛盾,乡社干部和群众由此产生了并大社的想法。

1958年4月15日,信阳地区专员(遂平县当时属信阳地区,今属驻马店市)张树藩和遂平县委书记处书记娄本耀到嵖岈山地区检查麦田管理和卫生工作,地处嵖岈山的杨店、土山等乡的干部在汇报工作时提出了“并大社”的请求。

4月18日下午,杨店、土山、鲍庄三个乡的男女社员8000多人,抬着申请书,汇集到杨店街,向地区和县里的领导申请并大社。面对这种情况,张树藩表示,能否并大社需要向地委请示。娄本耀当即就拨通了中共信阳地委的电话。张树藩随即向地委第一书记路宪文通报了有关情况。路宪文在电话中表示同意。

经过研究,最后决定大社就叫“嵖岈山大社”。大社成立后,有人认为这个名字还不够好。有人提出,办大社是向苏联老大哥学习的,他们有集体农庄,大社也该叫集体农庄;还有人说,起社名要带点先进性。苏联的卫星上了天,引得人人都朝天上看,应在集体农庄之前加上卫星二字。这样,“嵖岈山大社”被改名为“嵖岈山卫星集体农庄”(又叫“嵖岈山卫星农业社”)。

卫星集体农庄是由嵖岈山地区杨店、土山、鲍庄三个乡加张堂乡的一部分合并而成的,全社有耕地90447亩,山林56865亩。共有6566户,30131人,其中有整劳力11960人,半劳力3406人。下设20个生产大队(即原来的20个高级社),215个生产队。

嵖岈山卫星集体农庄设立了社党委和管理委员会。社党委委员31人,常委9人,书记1人,副书记4人,秘书、组织委员、宣传委员各1人,组织、宣传干事各1人,另设团委书记1人。社管理委员会设主席1人,副主席4人,委员17人,秘书1人,会计4人。规定管理委员会的主要任务是领导全社的各项生产,管理全社的财务,贯彻社员代表大会的决议,布置和总结全社的生产和各项工作,拟定各项生产规划,组织调配全社性的较大工程所用劳动力,定期主持召开社员代表大会。

卫星集体农庄设有农业技术部、水利部、工业部、畜牧部、林业部、财经部、文化卫生部、交通部、外交部、内务部和军事保卫部等部门。外交部,主要负责对外联络和接待参观者。

卫星集体农庄提出了自己的发展规划。粮食生产1958年保证亩产3000斤,争取4000斤。1959年小麦高产4000斤,争取5000斤,1962年亩产达到10000斤。1959年实现水利自流化,1960年全部实现农业机械化和电气化。1960年,工业总产值超过农业总产值。1962年普及高中教育,并办大学一所。1962年将全社社员住房统一建成社会主义式的新农村、新楼房等。

对于并社过程中的经济问题,卫星集体农庄的作法是:原小社所有的土地、山林、荒坡、公共建筑、牲口、农具、机器设备全归大社所有,在未统一分配前一般由原小社即大队使用;原小社所有的公积金、公益金全部归大社所有和统一使用;原有小社所欠国家的贷款和社员生产投资,属于购买固定生产资料和用于基本建设者,均由大社负责偿还,属于当年生产消费开支者,由各大队(原高级社)负责偿还;原小社的股份基金,由大社接收,原小社欠社员股份基金的剩余部分和社员欠的股份基金,均由大社适当偿还或收回(其实后来这一条根本没有执行)。

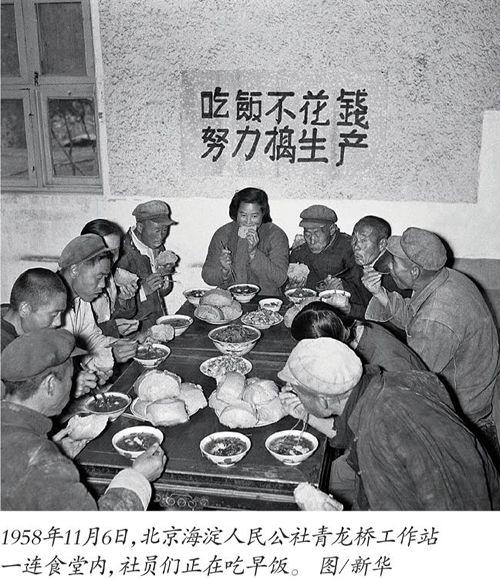

嵖岈山卫星集体农庄实行组织军事化,行动战斗化,生活集体化,社员按团、营、连、排、班进行组织。以生产大队为一个团,设正副团长和正副政委,由正副大队长和正副党总支书记担任。以一个中队(即生产队)为一个营,营以下按村庄和作业组成立连、排、班。规定社员外出要报告,回家要请假,上下工要集合排队。实行伙食供给制,建立公共食堂,全社共建立农忙食堂198个,参加食堂的农户占总数的92.5%。

卫星集体农庄建立时,浮夸风在全国开始泛滥。

卫星集体农庄率先在河南放出了一颗小麦高产“卫星”。这年6月8日的《人民日报》报道说,河南省遂平县卫星农业社今年有五亩小麦,每亩平均实产2105斤,比去年湖北省房县双河农业社创造的全国小麦亩产最高纪录1540斤多565斤。

仅仅过了4天,卫星集体农庄放出了一颗更大的小麦“卫星”:平均每亩亩产3530斤,超过这块地去年每亩亩产750斤的三倍多。6月12日的《人民日报》再次做了报道。

这两颗大“卫星”经新华社向全国宣布,《人民日报》公开报道后,卫星社顿时名噪全国。

全国并大社

嵖岈山大社不过是这年夏天并大社运动中的一个典型个案。与此同时,各地相继开展了并大社运动。

这些建立起来的大社,使用了五花八门的名称。有的叫大社,有的称农场,也有的称集体农庄,还有的称为公社。即使是称公社的,名称又不相同,如有的叫“共产主义公社”,有的叫“农业公社”,也有的叫“人民生产公社”,还有的则直接叫“人民公社”。

1958年6月,中共浙江省委召开三级干部会议,省委书记处书记林乎加在报告中说,各县都可以搞个把共产主义雏形的乡、社。会议期间,中共浙江省政治研究室起草了一份《浙江省1958年—1962年农业发展纲要(草案)》印发给参加浙江三级干部会议的人员。这份《纲要(草案)》明确提出:“从现在起,就要在领导干部中、党员中和积极分子中宣传这样一个思想:共产主义的乐园,就要在我们这一代人手中建成。”

参加会议的诸暨县城南乡党委书记丁祖铭对此印象很深,回到乡里后,立即召开了几次干部会议,研究成立共产主义公社的问题。

城南乡共有4个农业社,各社的经济均有较好的基础,公共积累有100多万元,仅种在田埂边的水果,一年的收入就可达十多万元。各社还办了大小三十余个社办工厂,年产值可达30万元。于是,城南乡的干部们认为,已经具备建立共产主义社会的基本条件,乃于7月5日将全乡的四个社合并为一个共产主义公社(随后改名为“红旗共产主义建设公社”)。

红旗共产主义建设公社建立后,各高级社原有土地无代价地归公社,公共积累一律归公社所有,所欠的债务亦转归公社偿还。公社建立管理委员会、社员代表大会和监察委员会。同时把原来12所民办中小学全部转为社办,子弟上小学一律免费,升中学经济有困难时由公社适当补贴。成立幼儿园和托儿所,社内幼儿免费入园入所,教员、保姆工资一律由公社负担。村村办起公共食堂。

公社开始规定,看病一律免费。结果,看病人数每天较平时增加五倍以上。随后改为“半公费医疗制”,即社员看病挂号费自己负担,医药费每次在0.3元以下由公社负担,0.3元以上部分自己负担,无力负担者经公社批准可适当给予补贴。

在1958年的“大跃进”运动中,河南鲁山县是浮夸风比较严重的地方。鲁山县委提出,1958年粮食亩产要达到2500斤,每人平均3500斤,年产钢铁50万吨,人均超过1吨钢铁的指标,并且号称这年小麦一季收成即超过去年一年,全县实现了水利化、自流灌溉网,部分地区还实现了机械化和电气化。

在具体政策上,鲁山县委提出,属于高级社所有的土地、树木及全部财产,全部转为全民所有,社员私有的生产资料和自留地也收归国家所有,房屋、家具则仍归社员人个所有。一家最多只能喂两头猪,且不能喂养母猪,除回民户可以一家养一两只羊外,其他的私人养羊亦收归国家所有。社员实行基本工资制,对丧失劳动能力的鳏寡孤独由公社制订办法统一安排。

“人民公社”出炉

河南省新乡县七里营大社,则是全国第一个挂出“人民公社”牌子的地方。

1958年7月初,晋、冀、鲁、豫、陕、京六省市农业协作会议期间,谭震林在听取嵖岈山地区建立大社的汇报后,要七里营派代表去嵖岈山参观学习。

7月20日上午,由全乡26个高级社并成的七里营大社正式成立。

大社成立后,对于大社叫什么名称,干部社员颇费了一番脑筋。有人建议叫大社,也有建议叫联社,有人建议叫公社,理由是马克思、恩格斯的著作中多次讲到“巴黎公社”。大家觉得“公社”这个名字不错,于是,乡政府门口挂出了“七里营共产主义公社”的牌子。

可是,这块牌子刚挂出去,七里营村的一个老汉看后说:“我早盼共产主义,晚盼共产主义。我想,我能熬到共产主义活三天就心满意足了。可谁知共产主义的牌子挂出去了,就是这样子。难道我们现在这个样子就算是共产主义社会了?”公社的干部觉得这个老汉的话也有道理,认为称“共产主义公社”确实有些不妥。

于是又有人建议说:“我们现在是建设社会主义,向共产主义过渡,就叫共产主义建设公社吧。”这时,有人想起,前不久《红旗》杂志发表的陈伯达的文章《全新的社会,全新的人》里曾提到,“把一个合作社变成既有农业合作又有工业合作的基层组织单位,实际上农业和工业相结合的人民公社”,就提议说,不如干脆将大社改称为“人民公社”。这一名称提出后,得到了一致认可。

于是“七里营共产主义公社”正式更名为“七里营人民公社”。8月1日,七里营大社在行文中首次启用了“七里营人民公社”的称呼。8月4日,又由公社木器厂制作了一块长方形的招牌,挂在公社的大门口。

8月6日,毛泽东来到七里营视察。毛泽东走到公社大院门口,看到“新乡县七里营人民公社”这块牌子时,停下脚步,一字一顿地念起来。中共新乡县委第一书记胡少华随即对毛泽东说:“这是全县的第一个人民公社。”旁边的中共新乡地委第一书记耿起昌问道:“他们起这个名字怎么样,行不行呀!”毛泽东用肯定的语气说:“人民公社这个名字好!”

三天后,在毛泽东视察山东省历城县北园农业社时,中共山东省委负责人汇报说:“现在北园乡准备办大农场。”毛泽东说:“还是办人民公社好,它的好处是可以把工、农、商、学、兵结合在一起,便于领导。”

自此之后,这年由小型农业社合并而成的大社有了一个统一的名称——人民公社。

(作者为中央党校党史教研部副主任、教授、博士生导师。)