超大断面软岩隧道施工新技术

苗增润

(中铁十三局集团第二工程有限公司广东深圳518083)

1.前言

为适应我国经济和社会的快速发展,缓解运输能力紧张、实现大能力快速运输,减少环境破坏,进入二十一世纪后我国铁路建设高速发展。时速200km及以上的客货共线铁路、250km/h城际铁路、350km/h客运专线大量修建,部分已投入运营。经过多年的探索、实践、科研攻关,我国铁路修建技术在设计理念、施工工艺、技术装备等多个方面取得了重大突破和长足发展。随着西部大开发战略的继续推进,受西南山区地形、地质条件限制,在建及拟建的大部分铁路线路中,隧道比重占线路总长的50%以上,部分段落隧道比重达90%以上,大量车站不得不伸入隧道内,由于已建成的基本为单线铁路,车站隧道大部分以双线车站为主,部分为三线车站。近年来随着路网建设向山区发展,由于受曲线半径大、地形地质条件复杂、环保要求高等多种因素的制约,铁路沿线部分地段设站条件极为困难,由于铁路标准为双线,四线车站隧道不可避免。

2.工程概况

改建铁路贵阳至昆明线六盘水至沾益段乌蒙山二号隧道,位于云贵高原中东部,行进于乌蒙山区长江、珠江两大水系的分水岭地带,线路起讫里程为DK276+090~DK288+350,隧道全长12.26km,单洞双线,设计时速160Km,通行双层集装箱,根据运能要求,并受地形限制,车站伸入乌蒙山二号隧道出口段, DK287+812~DK288+350段为四线隧道,长538m,最大开挖宽度达28.42m,最大开挖面积为354.3m2,其开挖跨度、面积均为目前采用暗挖法修建的软岩单跨交通隧道世界之最。

3.“三阶段法”修建理念

鉴于铁路车站隧道一般位于隧道进出口,从地形地貌上来说经历了洞口段、浅埋段、深埋段等具有不同开挖力学特征的阶段,地形由浅到深,地质由坏到好。因此,提出“三阶段法”(洞口段、浅埋段、深埋段)超大断面隧道修建技术,适应性强,具有普遍规律,值得研究、总结和规范、推广。乌蒙山二号隧道四线车站段就是采用了“三阶段法”进行设计、施工。

3.1 洞口段施工技术

乌蒙山二号隧道出口,采用了锚索框架梁加固仰坡,双层大管棚超前支护,复合双侧壁开挖的方式进洞。锚索框架梁内进行了人工植被恢复,体现生态环保要求。

图1 锚索框架梁内植被恢复

图2 浅埋段工法示意图

3.2 浅埋段复合双侧壁撑索转换工法

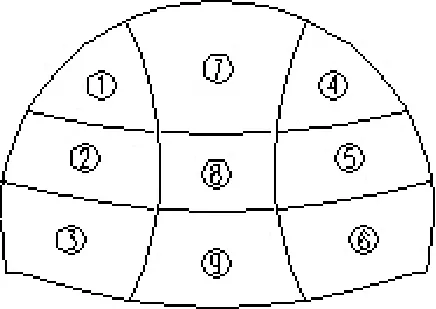

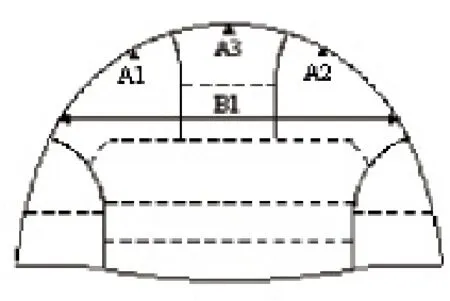

浅埋段长110m,其中隧道口40m设置超前大管棚。根据数值模拟计算结果,经过对浅埋段3种开挖工法的围岩变形、应力和衬砌结构内力的综合比较,认为图2所示工法为最优工法。

在此基础上,对此工法适当进行了改进、优化:(1)分析得出拱部开挖顺序采用“先两边后中间”;(2)考虑到防水要求及今后易于维修,确定下双侧壁导坑高度宜为8.5m左右;(3)考虑到地基承载力和隧道结构沉降问题,将浅埋段边墙二衬设计成大拱座形式;(4)大胆尝试以“外锚”代替“内撑”的措施,减小甚至消除拆撑带来的支护体系受力转换风险,确保围岩稳定和初支安全。

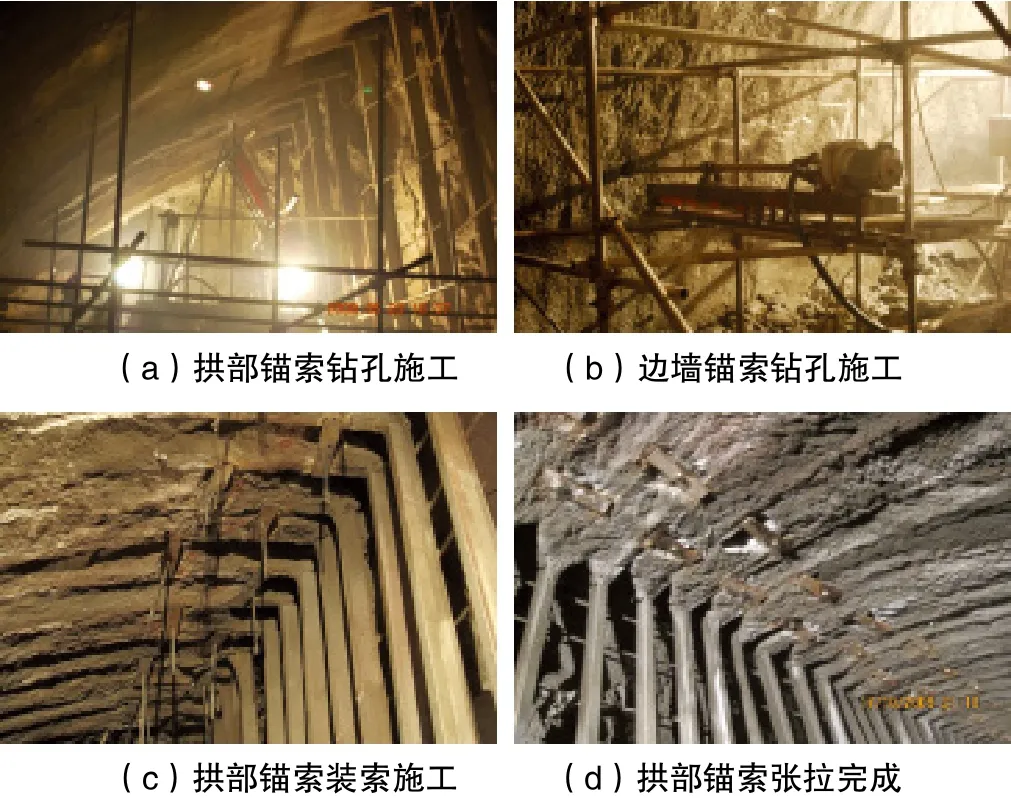

图3 施工工序及支护

经过上述工法比选及优化改进,最终确定浅埋段的实施工法如图3。施工工序为:(1)开挖两侧底部拱脚双侧壁导洞并在导洞内施工大拱座混凝土;(2)开挖拱部两侧双侧壁导洞并将两侧拱部初期支护的底脚置于大拱座之上;(3)开挖拱部中间部分并将拱部中间部分的初期支护与拱部两侧的初期支护连接;(4)进行拱部锚索施工并张拉后拆除拱部临时支撑,(5)进行拱部二衬混凝土施工,并与大拱座连接;(6)进行中下部核心土集中大方量开挖,最后形成仰拱和填充。该工法是对新奥法理念的灵活应用。图4为浅埋段现场施工图片。

图4 浅埋段施工的现场图片

3.3 深埋段三台阶以索代撑工法

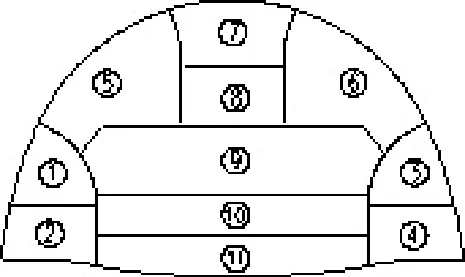

根据数值模拟计算结果,经过对深埋段5种开挖工法的围岩变形、应力和衬砌结构内力的综合比较,认为图5所示工法为最优工法。

图5 深埋段工法示意图

在此基础上,对工法Ⅷ进行改进、优化:(1)采用以“外锚”替换“内撑”技术来减小拆撑带来的风险是非常有必要的。同时,在信息化施工的前提下,考虑步子再迈大一点,尝试直接取消横撑,以索代撑,台阶开挖;(2)尽管在上台阶施工时不取消临时竖撑,但是在后续台阶施工时,借助预应力锚索支护,可以提前拆除临时竖撑而不必落底;(3)有了预应力锚索对喷锚结构所形成承载拱的减跨作用(本研究将其定义为“索拱联合支护”)后,开挖部可以根据需要适当调整。

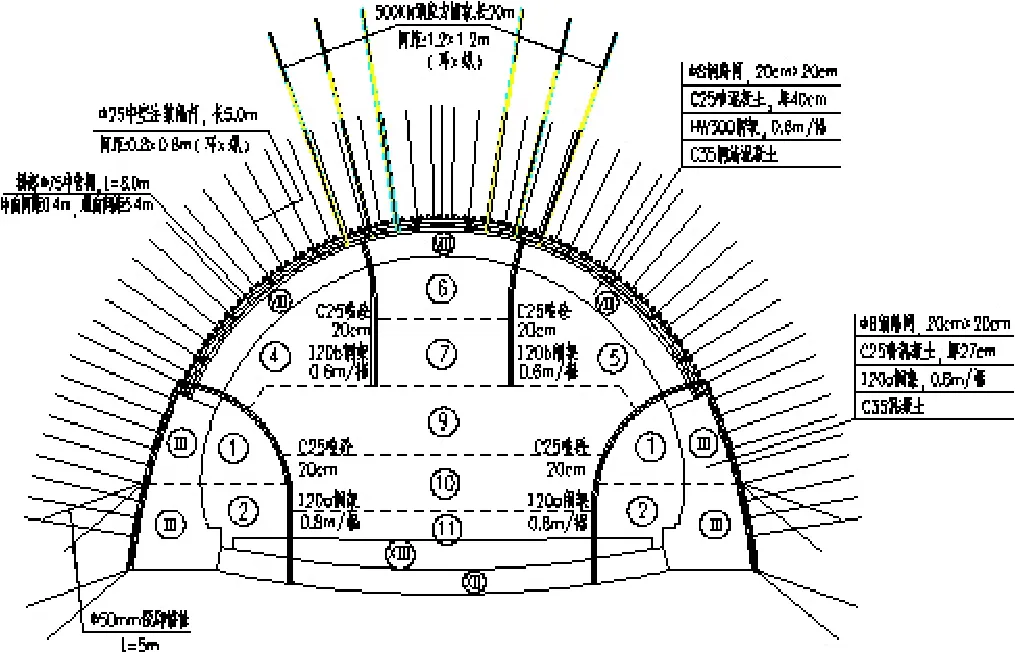

经过上述工法比选及优化改进,最终确定深埋段的实施工法如图6。施工工序为:(1)开挖拱部两侧双侧壁导洞;(2)开挖拱部中间部分并将拱部中间部分的初期支护与拱部两侧的初期支护连接;(3)进行拱部锚索施工并张拉后拆除拱部临时支撑;(4)进行拱部底脚锚索施工(代替横撑)并张拉后形成拱部索拱联合支护(跨度21.6m,高度6.9m,此时内部无撑);(5)分左右两侧进行二台阶施工(高度5.9m)并形成两侧边墙上部初期支护;(6)进行二台阶底脚锚索施工(代替横撑)并张拉;(7)分左右两侧进行三台阶施工(高度2.9m)并形成两侧边墙下部初期支护,最后形成仰拱和填充。

图6 施工工序及支护

施工过程中,根据现场监测数据对该工法进行了进一步简化,取消了下台阶的横向锚索,减少了替换竖撑的锚索根数。

相应的深埋段现场施工图片如图7。

图7 深埋段施工的现场图片

4.撑索转换减小拆撑风险施工技术

撑索转换就是在拆除隧道内临时支撑之前,在临时支撑与支护结构的连接点附近施工预应力锚索,通过预应力锚索的张拉,将本应由临时支撑承受的力主动的转换到锚索上来,此时,临时支撑受力大大降低或消失,从而降低或消除拆撑风险,突破了传统软岩隧道施工中拆撑步长、跳拆等的限制,使得拆撑容易且安全,具有较高的灵活性。

4.1 施工工艺流程

施工工艺流程如下:

隧道掘进施工—>初期支护及临时支撑施工(钢架应变计安装)—>临时支撑受力监测—>预应力锚索施工—>锚索张拉—>临时支撑受力监测—>锚索锁定或二次张拉后锁定—>拆除临时支撑—>下循环施工。

4.2 撑索转换关键技术要点

撑索转换的实施也就是通过锚索张拉,体系受力由临时支撑转换到锚索上来的过程。体系转换的成功与否,与锚索的施工质量及锚索承受拉力的能力有关。锚索设计拉力为500kN,通过前述开展的“软弱围岩隧道内竖直向上锚索施工关键技术研究”,锚索实际可承受拉力均能达到或超过设计预拉力。实际施工时,通过对临时钢架的受力监测认为,锚索设计拉力有较大富余,可保证现场拆撑安全。

4.3 拆撑的风险识别

(1)拆撑的第一类风险是体系受力转换后支护结构出现有害变形甚至失稳。识别这类风险的办法是建立监测系统,一般是拱顶下沉、洞周收敛及结构内力监测。

(2)拆撑的第二类风险是群锚效应:由于拱部锚索众多,必须考虑软岩条件下的群锚效应及其危害。

4.4 应对拆撑风险的对策措施

1.建立应急救援响应体系并进行演练;

2.按照应急体系要求进行物资、设备的储备并确保其有效使用;

3.在拆撑进行时,如支护体系因受力出现开裂、变形等紧急情况,应采取相应的应急处理措施。

5.以索代撑取消横撑施工技术

撑索转换实现了临时支撑的安全拆除,是软岩大断面隧道施工的重大突破。但毕竟还是要进行临时支撑的施工,如果能不施工临时支撑,而是在隧道开挖过程中,直接以“外锚”代替“内撑”,取消临时支撑,其优势是不言而喻的:一方面增加了作业空间自由度,方便大型施工机械作业,另一方面减少了临时支护材料的浪费和取消了施作临时支护工序,节省了时间,有利于加快施工进度和降低施工成本。

5.1 可行性分析

由于预应力锚索施工需要一个时间过程,尤其是注浆体硬化达到一定强度需要时间(钻孔、装索、注浆、等待注浆体强度、张拉锁定,一个循环需要7天)。因此以索取代所有临时内撑存在非常大的安全风险,本工程根据受力大小,对于竖撑采用以索换撑模式减小拆撑风险(上一节已述);而对于横撑则直接取消,代之以预应力锚索。

以索代撑取消横撑主要考虑了以下几点:

(1)自重应力场一般以竖向应力为主,横向应力为小主应力方向,因此横撑受力相对较小;

(2)在下台阶开挖之前,下台阶可以起到临时仰拱的作用,对围岩的收敛变形是一种约束。这为预应力锚索的施工赢得了时间,起到了安全保障作用;

(3)前期开展的撑索转换成功经验为以索代撑施工提供参考。

施工工艺流程如下:

隧道掘进施工—>初期支护施工—>预应力锚索施工—>锚索张拉—>锚索锁定或二次张拉后锁定(锚索受力监测)—>下台阶施工。

5.2 关键技术要点

1.以索代撑的实施是通过锚索张拉来实现的,由于只有锚索施工完成才可以进行下台阶的施工,而锚索施工周期一般较长,所以为保证施工进展,代替临时横撑的锚索施工需及早进行,建议在距离掌子面30m时开始施工,与掌子面的30m距离是为开挖提供工作面的;

2.由于横向锚索的施工及前方工作面的交通需要,1、2部导坑的开挖跨度不宜小于8m;

3.为了避免横向锚索承受向下的剪力(下台阶施工时,永久支护体系一般存在下沉变形的趋势),锚索端部30cm长度范围,周边留有10cm空隙,在下台阶施工完成,沉降稳定后,用M30砂浆将空隙补填。

6.索拱联合支护施工技术

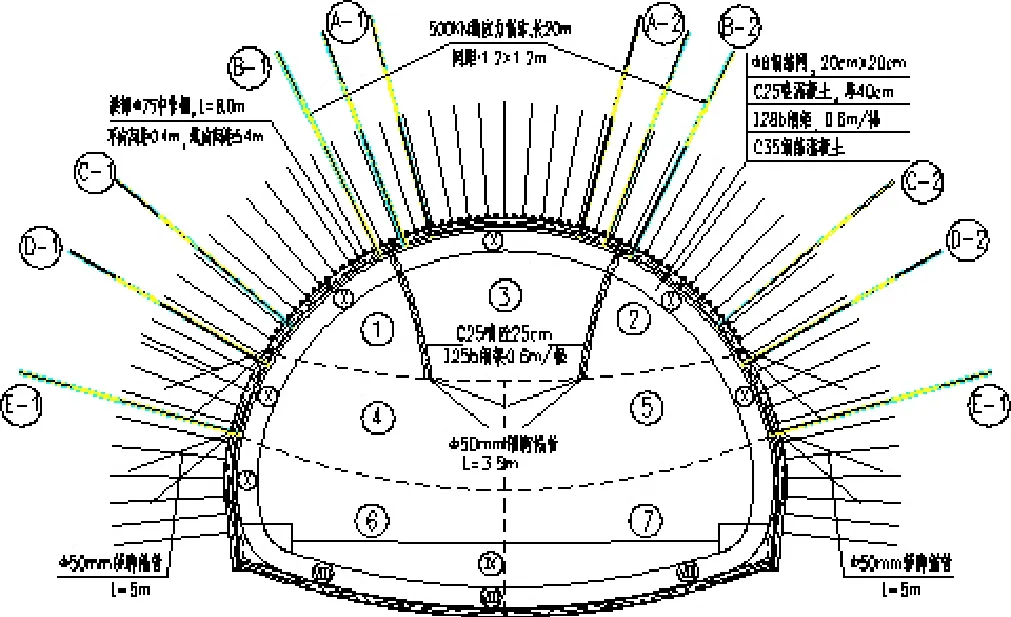

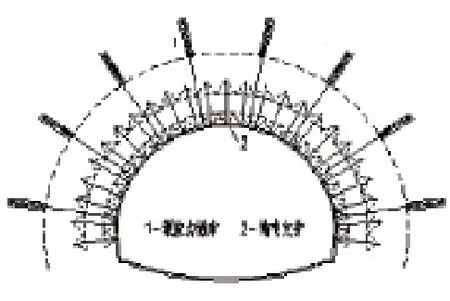

索拱联合支护就是锚索、初期支护钢架及喷射混凝土、系统锚杆等共同受力而组成的联合支护体系,如图8所示。

图8 索拱联合支护结构示意图

图9 拱顶沉降及水平收敛监测点

索拱联合支护是一种新型的隧道支护概念,特别适用于软岩特大断面隧道施工中。具有如下特点:

(1)支护体系在侧壁导坑施工时就逐渐形成;

(2)仅有拱部少量临时支撑(临时支撑是普通CRD法的20%以下),无横撑;

(3)支护体系形成后才进行拆撑,结构安全度大大提高,拆撑自由度大,拆撑速度快,拆撑工艺简单;

(4)拆撑后支护体系跨度大,可形成无内撑的超大跨结构;

(5)隧道下部施工全部位于支护体系内,施工简便,可充分利用大型机械设备施工,机械化程度高;

(6)索拱联合支护体系作为隧道永久支护的一部分,结构安全度高。

由于索拱联合支护体系形成过程中,锚索是与初期支护构成整体受力体系的,而初期支护体系中喷射混凝土难以承受较大的集中点接触拉力,所以每束锚索是锚固在两榀钢拱架上的。为了使受力均匀,锚索的设置呈交错梅花形布置。

7.撑索转换现场监测

以浅埋段DK288+287监测断面为例,比较其在临时竖撑拆除前后拱顶沉降、水平收敛、拱部初支喷砼应力、钢架应力变化情况。

7.1 位移监测

拱顶沉降及水平收敛测点布置如图9,拆撑前后测得的拱顶沉降及水平收敛如表1所示。

由表1可知,在拱部临时竖撑拆除后,拱顶沉降和水平收敛数据变化很小。拆撑后,拱部沉降增量比拆撑前增长不超过5%,且绝对值不超过2mm;水平收敛比拆撑前增长6.36%,且绝对值为1.51mm。因此,从量测结果来看,结构是安全的,而现场施工也证明了拆撑后结构的安全性。

表1 拆撑前后拱顶沉降及水平收敛量测结果对比

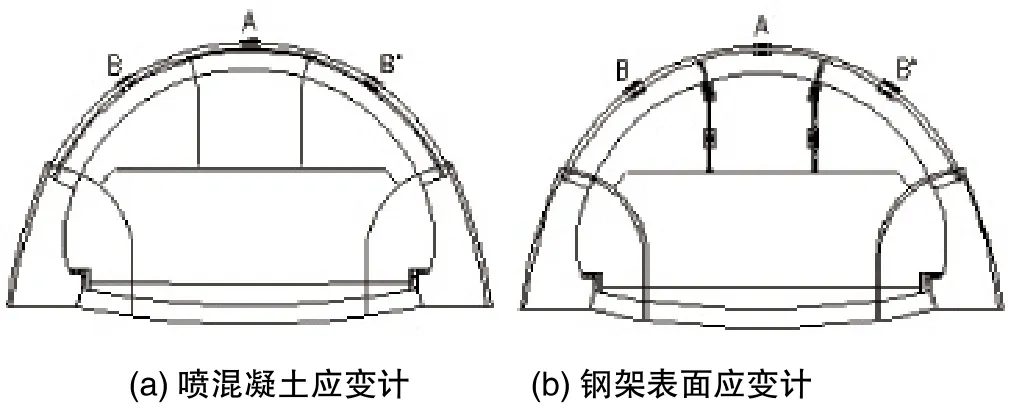

7.2 应力应变监测

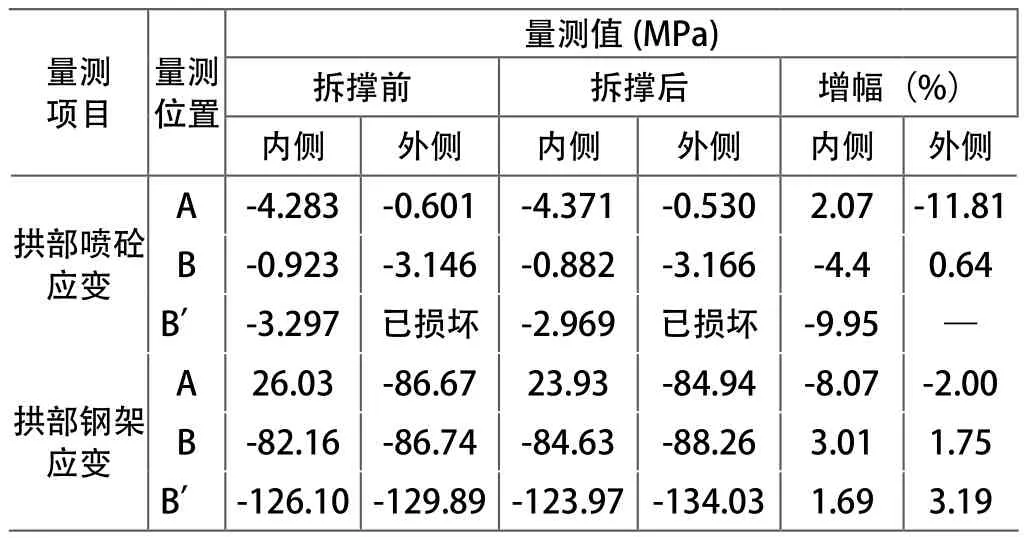

喷混凝土应变计和钢架表面应变计的考察点如图10所示。拆撑前后对初支喷混凝土和钢架应力的量测结果如表2所示。

图10 喷混凝土应变计和钢架表面应变计的考察点

表2 拆撑前后初支喷混凝土和钢架应力量测结果对比

由表2可知,临时竖撑拆除后初期支护内力虽略有增加,但增幅很小,基本控制在10%以内,且整体受力趋势没有改变。因此,完全可以认为,拆撑前后,初支结构体系受力基本没有改变,结构是安全的。

从拆撑前后的各指标变化很小来看,以索换撑取得了较好的效果,且大大增加了拆撑长度,极大地增加了施工自由度,加快施工进度。另一方面,考虑各种不确定性因素,不提倡拆撑长度越大越好,建议在满足施工需要的同时尽量减小拆撑长度,二衬紧跟。

8.结论

通过对乌蒙山二号隧道出口四线车站隧道的成功施工,得出如下结论:

(1)山区软岩车站隧道(作为车站一部分,或路隧结合式,或桥隧结合式)一般必然经过地形由浅到深、地质由坏到好的过程,因此“三阶段法”的修建理念具有普遍规律,值得研究、总结、规范和推广。

(2)浅埋段、深埋段的大断面隧道开挖都不可避免地要将断面化大为小,分层、分块开挖,逐步形成隧道设计体形,并尽快沿隧道开挖轮廓形成封闭或半封闭的承载结构,再开挖核心部和仰拱。由于预应力锚索的支护,可以有效减少内撑的使用,增加作业空间的自由度,减少拆除内撑作业时间和风险,同时减少临时支护材料的浪费。

(3)在采用此施工新技术后,有条件将断面分部数量减少,甚至可以采用台阶法,这样有利于大型机械化施工,加快施工进度,这是一条科学合理的大断面隧道安全快速施工之路。

(4)隧道工程的特殊性,尤其是大断面隧道的复杂性,决定了在其实际施工中,勘查、设计和施工等诸多环节允许有交叉、反复,在此基础上形成了采取与隧道施工过程中的地质条件、力学动态等不断变化相适应的“动态设计与施工”。隧道工程中的信息化方法是一种连续的、管理的、整合的设计、施工、监控及反馈过程,在缺乏施工经验的软弱围岩特大断面隧道施工过程中,更凸显其不可或缺性。