不同蜂蚜比的蜂蚜同接对规模化繁殖烟蚜茧蜂的影响

贾芳曌,易忠经,杨在友,程联雄,查承瑶,张长华,商胜华

(1.贵州绥阳县烟草分公司,贵州 绥阳 563000;2.贵州遵义市烟草公司,贵州 遵义 563000;3.贵州省烟草科学研究院,贵阳 550081)

烟蚜茧蜂(Aphidius gifuensis Ashmead)是烟蚜[Myzus periscae (Sulzer)]最主要的寄生性天敌,对烟蚜的自然寄生率为20%~60%,最高可达89.16%[1-2]。应用烟蚜茧蜂防治烟蚜,可以减少防治烟蚜所需农药量的50%,从而有效降低烟叶中农药残留量,提高烟叶使用的安全性和减少农药对环境的影响[3-4]。近年来,云南烟区积极开展利用烟蚜大量繁殖烟蚜茧蜂来防治大田烟蚜,取得了良好的防控效果,并总结出一套烟蚜茧蜂规模化繁殖与防治烟蚜的相关配套技术[5-7]。现行烟蚜茧蜂饲养主要采用以盆栽烟苗作载体,先繁蚜再繁蜂的分步繁殖技术,不仅工序繁琐、历时较长,而且在进行接蜂、收蜂等操作时易对烟蚜茧蜂造成一定伤害,影响繁殖效益。而蜂蚜同接技术是以漂浮苗为载体,直接接入蜂蚜,即含有一定比例寄生蚜的烟蚜,利用烟蚜繁殖和烟蚜茧蜂幼虫生长发育的时间差,在繁殖烟蚜的同时获得烟蚜茧蜂,简化了操作工序,提高了繁蜂效益。蜂蚜初始蜂蚜比的把握对蜂蚜同接技术至关重要,本研究比较了不同蜂蚜比的蜂蚜初始寄生率及蜂蚜同接后蚜量的动态变化,还对不同蜂蚜比的蜂蚜同接繁蜂技术与传统蜂蚜分接技术的综合效益进行了比较,以期确定蜂蚜同接技术中蜂蚜的初始最适蜂蚜比,为蜂蚜同接技术在规模化繁殖烟蚜茧蜂方面的广泛应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验于2013年5—7月在遵义市烟草公司蒲场科技园进行。繁殖烟蚜的烤烟品种为贵烟2号。种蚜和种蜂均采自大田,并经多代繁殖以获得较高纯度的烟蚜和烟蚜茧蜂。

1.2 试验方法

1.2.1 蜂蚜苗的准备 所谓蜂蚜苗是指带有烟蚜和一定比例寄生蚜的烟苗,是蜂蚜同接时蚜源和蜂源的载体。于5月5日播种3盘烟苗,选用规格160穴的漂盘,采用隔一穴播一穴的交替播种方式,每盘播种60穴。播种后40 d烟苗达到5叶1心时,每株接蚜2头,接蚜后最初36 h内通过遮阴以促进烟蚜的转移,36 h后加强光照并保持良好的通风。当单株平均蚜量达到 50头左右时,按不同的蜂蚜比接蜂,并用60目防虫网分别罩住,接蜂后48 h彻底清除烟苗和防虫网上的烟蚜茧蜂,再繁殖 2 d成为3种蜂蚜苗:(1)接蜂蚜比为1∶200培养的蜂蚜苗;(2)接蜂蚜比为1∶100培养的蜂蚜苗;(3)接蜂蚜比为1∶50培养的蜂蚜苗。

1.2.2 蜂蚜寄生率的测定 根据毕章宝等[8]对烟蚜茧蜂生物学的研究,只有烟蚜被寄生6~7 d后,其体内烟蚜茧蜂卵发育到Ⅲ龄幼虫时,肉眼才能准确判断该烟蚜是否被寄生。因此,用肉眼判断的寄生率只包括蚜茧蜂幼虫发育到Ⅲ龄以后的寄生蚜和僵蚜,即为表观寄生率。而其体内烟蚜茧蜂卵未发育到Ⅲ龄幼虫的寄生蚜,7 d后也可通过肉眼进行判断,统计所有的寄生蚜量和僵蚜量即可确定蜂蚜苗的实际寄生率。

于蜂蚜苗形成的当天,选择达到5叶1心的干净烟苗,采用叶片移接法,将上述3种蜂蚜苗上的蜂蚜分别接到新烟苗上,每种接 10株,每株接蜂蚜不低于100头,24 h后及时清除接蚜叶片。每个处理固定调查5株,分别统计接蜂蚜后24 h和接蜂蚜后第7天的总蚜量、寄生蚜和僵蚜,以测定不同蜂蚜比的蜂蚜的表观寄生率和实际寄生率。

1.2.3 试验苗的准备、蜂蚜接种及蚜量调查 于 5月16日播种3盘烟苗,待烟苗达到5叶1心时即可作为试验苗。采用叶片移接法接蚜,分别将接蜂蚜比为 1∶200、1∶100、1∶50 培养的蜂蚜苗上的蜂蚜,按4头/株接在试验苗上。24 h后检查各处理蜂蚜是否全部转移,若未转移完及时补接蜂蚜,并清除接蚜材料。每个处理重复3次,每个重复20株苗(即三分之一盘),并用60目防虫网隔开。每个重复选择5株长势一致的烟苗进行固定调查,于接蜂蚜后第5天开始调查单株总蚜量、寄生蚜、僵蚜和蚜尸量,每5 d调查1次,共调查5次。

1.2.4 试验管理 烟苗的培育按照常规漂浮育苗技术规程管理。蜂蚜同接后,待大部分烟蚜转移到烟苗上后,喷洒1000倍的50%多菌灵可湿性粉剂以防治烟苗白粉病;在蜂蚜同接8 d后,除阴雨天气外,每天10∶00—18∶00时覆盖遮阴网以利于烟蚜茧蜂的寄生与烟蚜茧蜂幼虫的生长发育。

1.3 数据处理

运用 SPSS19.0对数据进行处理和分析,寄生率按照以下公式进行计算:

2 结 果

2.1 不同蜂蚜比的蜂蚜初始寄生率

从表1可知,不同蜂蚜比的蜂蚜在转接的24 h后,寄生率都比较低,仅为5%~7%,而转接7 d后,寄生率迅速增高。其中蜂蚜比为1∶50的蜂蚜的实际寄生率最高,达55.33%;其次是蜂蚜比为1∶100的蜂蚜,其实际寄生率为52.28%;蜂蚜比为1∶200的蜂蚜的实际寄生率相对较低,为 46.44%。但 3种蜂蚜作为蜂蚜同接的蚜源和蜂源,其初始寄生率差异均不显著。

表1 不同蜂蚜比的蜂蚜初始寄生率Table1 The initial parasitic rate of wasp aphids with different wasp aphid ratio

2.2 不同蜂蚜比的蜂蚜同接后的蚜量动态变化

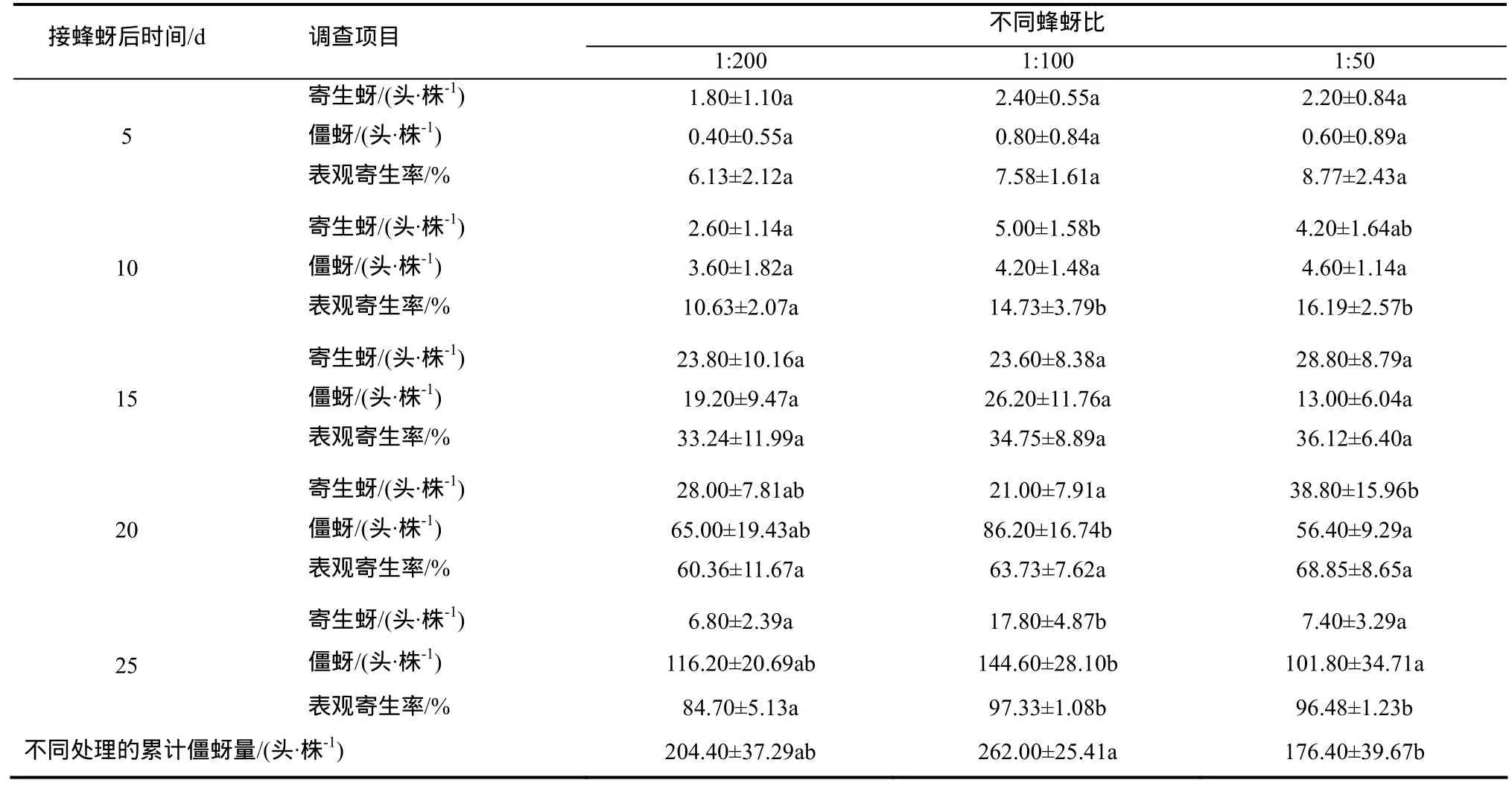

2.2.1 不同蜂蚜比的蜂蚜同接后寄生蚜、僵蚜和表观寄生率的动态变化 从表2可以看出,不同蜂蚜比的蜂蚜同接后的表观寄生率随接蜂蚜时间的推移呈上升趋势,且在接蜂蚜后20 d增长较快。其中,蜂蚜比为1∶50的蜂蚜同接后5~20 d,其寄生率始终最高,其次是蜂蚜比为1∶100的蜂蚜,蜂蚜比为1∶200的蜂蚜同接饲养后的寄生率相对最低;接蚜后25 d,蜂蚜比为1∶100的蜂蚜的寄生率从63.73%迅速增加到97.33%,略高于蜂蚜比为1∶50的蜂蚜的寄生率,蜂蚜比为1∶200的蜂蚜的寄生率最低,仅为84.7%。

不同蜂蚜比的蜂蚜同接后的寄生蚜量在接蚜后5~15 d内迅速增加,而接蚜20 d后数量开始减少;与此同时,僵蚜量在接蚜20 d后迅速增加,这是由于寄生蚜大量发育为僵蚜的缘故。统计不同处理的累计僵蚜量,结果表明,蜂蚜比为1∶100的蜂蚜同接25 d后产生的僵蚜的累计数量最高,平均达到262头/株;蜂蚜比为1∶200的蜂蚜同接饲养后也获得较高的蚜量,平均达到204.4头/株;而蜂蚜比为1∶50的蜂蚜同接饲养后,虽然寄生率较高,但其累计僵蚜量最低,只有176.40头/株。

2.2.2 不同蜂蚜比的蜂蚜同接后蚜尸量的动态变化 从图1可以看出,不同蜂蚜比蜂蚜同接后的蚜尸量随接蚜时间的推移而逐渐增加,在接蚜后5~15 d增加较慢,各处理的平均蚜尸在1头/株以内,在接蚜后15 d后,各处理的蚜尸量持续上升。蜂蚜比为1∶200的蜂蚜在接蚜后25 d,蚜尸量达到最大值,为5.6头/株;其次是蜂蚜比为1∶50的蜂蚜同接后的蚜尸量为3.4头/株,而蜂蚜比为1∶100的蜂蚜同接后的蚜尸量一直在比较低的水平,最大值仅为2.8头/株。总体而言,3种蜂蚜比的蜂蚜同接后形成的蚜尸量比较小,对后期形成寄生蚜和僵蚜的影响均不大。

表2 不同蜂蚜比的蜂蚜同接后寄生蚜、僵蚜和表观寄生率Table2 The amount of parasitic aphids and Aphid mummies and the apparent parasitic rate by SIT with different wasp aphid ratio

图1 不同蜂蚜比蜂蚜同接后蚜尸的数量变化Fig.1 The amount change of aphid cadavers by SIT with different wasp aphid ratio

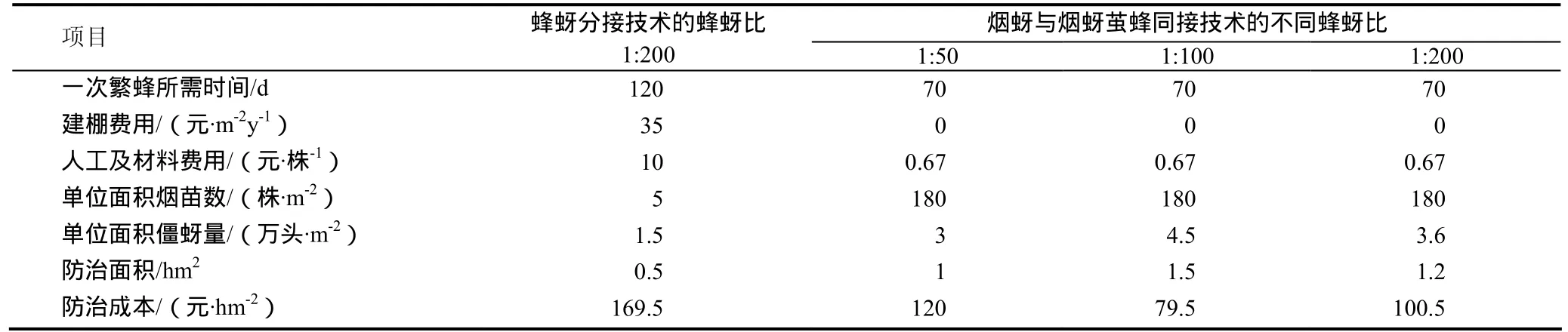

2.3 不同蜂蚜比的蜂蚜同接繁蜂技术与传统蜂蚜分接技术的综合效益比较

从表3显示,因为蜂蚜同接技术不需移栽,直接在烟苗上繁蜂,所以繁蜂的时间比先繁蚜再繁蜂分接技术所需时间缩短了约五分之二。同接技术以漂浮育苗为饲养载体,可直接利用现有的育苗设施进行繁蜂,人工及材料费每株烟仅需0.67元,而分接技术主要以盘栽成株烟繁蜂,需要单建繁蜂棚,且每株的人工及材料费需10元。且本试验采用160孔漂盘(57 cm×34 cm),每平方可放置3盘,约180株烟苗,而分接技术每平方只能放5株烟。蜂蚜比为1∶100的蜂蚜进行同接后获得的僵蚜量最多,为4.5万头/m2,是分接技术单位面积繁殖僵蚜量的 3倍;其防治成本最少,只有79.5元/hm2,比分接技术低53.1%。其次是蜂蚜比为1∶200的蜂蚜同接后,可产僵蚜量3.6万头/m2,防治成本为100.5元/hm2。蜂蚜比为1∶50的蜂蚜同接后产僵蚜量为3万头/m2,其防治成本相对3个处理最高,为120元/hm2,但仍比分接技术低29.2%。

3 讨 论

由于烟蚜茧蜂复杂的生物学和生态学习性,还未见有利用人工饲料的方法成功饲养的报道,目前仍然利用其自然寄生蚜虫来进行烟蚜茧蜂的大量繁殖。与传统先繁蚜再繁蜂的分接技术相比,同接技术既缩短了繁殖周期,又有效利用了繁蚜设施;该技术直接以漂盘烟苗为载体,不需要烟苗移栽,并利用寄生蚜作为蜂源,省略了收集蜂种、蜂种运输及单独接蜂的环节,简化了繁殖程序,节省大量的人力和物力。此外,由于处理过的蜂蚜采用自然羽化的方式形成成蜂,比较符合烟蚜茧蜂的生活习性,减少了人为因素对烟蚜和烟蚜茧蜂种群的干扰,增加了单位面积的繁殖量,从而提高了饲养效益。

采用蜂蚜同接技术时,要根据实际繁殖需求培育适合的蜂蚜苗。如果蚜量较少而蜂量过大时,烟蚜会被大量寄生而失去了必要的繁殖增长能力,使繁蜂后期因缺少烟蚜而持续繁殖烟蚜茧蜂的能力差;如果蚜量较大而蜂量过小时,烟蚜的大量繁殖使单株蚜量过大,从而超出烟苗的承载能力,致使烟蚜茧蜂的繁殖效率低下[9]。本研究以5叶1心的烟苗作为蜂蚜同接的载体,蜂蚜比为1∶100的蜂蚜(初始寄生率为52.28%),按4头/株同接饲养25 d后可产僵蚜144.6头/株,蜂蚜比为1∶200的蜂蚜可产僵蚜116.2头/株,而蜂蚜比为1∶50的蜂蚜相对产僵蚜较少(101.8头/株)。而朱艰等[10]以3叶1心的烟苗作为蜂蚜同接的载体,蜂蚜比为1∶200的蜂蚜苗、按2.8头/株进行蜂蚜同接,23 d仅产僵蚜51.5头/株。所以采用漂浮育苗进行蜂蚜同接繁蜂时,必须把握好烟苗的质量、蜂蚜的初始寄生率和蜂蚜同接的初始转接量,才能获得较好的繁蜂效果。同时,在繁殖的过程中要控制好温湿度,注意烟苗的长势,排除食蚜蝇、烟盲蝽、重寄生蜂等生物因素影响,并做好消毒和杀菌工作,以保证烟蚜和烟蚜茧蜂的安全性。

表3 不同繁蜂技术的综合效益Table3 The benefit of different rearing technology

在大田防治方面,早期释放烟蚜茧蜂是控制大田烟蚜种群的主要防治策略。因此,可在烟苗的苗床期采用蜂蚜同接的方法进行同步繁蜂,这样待大田移栽时,烟蚜茧蜂就可均匀分布在大田,从而有效防控早期迁入大田的烟蚜种群。

4 结 论

本研究中 3种蜂蚜比的蜂蚜的初始寄生率为40%~60%,且蜂蚜同接饲养25 d后,寄生率都在80%以上。其中,蜂蚜比为 1∶100的蜂蚜同接后的寄生率最高、单位面积可获得的僵蚜量最多;其次是蜂蚜比为1∶200的蜂蚜,蜂蚜比为1∶50的蜂蚜同接后的繁蜂效益相对最低,但都远优于先繁蚜再繁蜂的分接技术。因此,蜂蚜同接技术可作为大规模繁殖烟蚜茧蜂技术进行推广,且采用蜂蚜同接技术大量繁蜂时,建议蜂蚜苗的蜂蚜比控制在1∶100~1∶200,以便用更少的种蜂获得更多的烟蚜茧蜂。

[1]陈家骅,官宝斌,张玉珍.烟蚜茧蜂与烟蚜的相互关系研究[J].中国烟草学报,1996,3(1):8-12.

[2]吴兴富,李天飞,魏佳宁,等.温度对烟蚜茧蜂发育、生殖的影响[J].动物学研究,2000,21(3):192-198.

[3]李明福,张承华,王秀忠.烟蚜茧蜂繁育及对烟蚜的防治效果探索[J].中国农学通报,2006,22(3):343-346.

[4]黄继梅,邓建华,龚道新,等.烟蚜茧蜂防治烟蚜的散放次数及其田间防治效果研究[J].中国农学通报,2008,24(10):437-441.

[5]王树会,魏佳宁.烟蚜茧蜂规模化繁殖和释放技术研究[J].云南大学学报:自然科学版,2006,8(S1):377-382,386.

[6]吴兴富.烟田烟蚜茧蜂的活动规律及其对烟蚜的防治效果[J].西南农业大学学报,2000,22(4):327-330.

[7]邓小刚.烟蚜茧蜂—规模化繁殖与应用[M].北京:中国环境科学出版社,2010.

[8]毕章宝,季正端.烟蚜茧蜂Aphidius gifuensis Ashmead生物学研究 I发育过程和幼期形态[J].河北农业大学学报,1993,6(2):1-8.

[9]邓建华,吴兴富,宋春满,等.田间小棚繁殖烟蚜茧蜂的繁蜂效果研究[J].西南农业大学学报,2006,28(1):66-69,73.

[10]朱艰,王建中,蒋自立,等.利用蜂蚜同接技术规模饲养烟蚜茧蜂[J].中国烟草学报,2012,6(18):74-77.