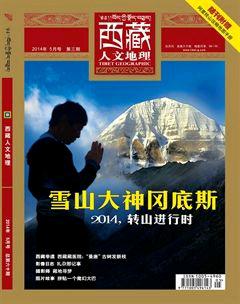

转动的朝圣 马年神山

范久辉

“即使此山没有赦免造罪者的能力,它至少也有让信徒具有长久和巨大耐心的能力。”——法国人古伯察。

聚集在冈仁波齐身上的宗教如此纷繁、复杂,仅是藏传佛教,有据可查的就至少有18个教派。它们在对心、光明的认知,修持方式、仪轨细节上各有千秋,但却在冈仁波齐脚下凝结成同一个最原始、最单纯的仪式:行走。

“今年转察雅仁达乡爱邦卡神山,明年转察雅县香堆镇的阿鸟落落神山,后年转德钦县卡瓦格博神山,马年转阿里的冈仁波齐,猴年转山南的扎日神山……这样世界就转动起来了。”昌都察雅县角克寺活佛向巴丹增曾如是云。

西藏地域广阔,自古以来对自然神灵的崇拜让地域性的神山圣湖如汗牛充栋,几乎每个乡,每个村都有自己的山神、湖神等土著神灵,用绕转的方式来祈福,是各处都存在的习俗,就如活佛向巴丹增所言。

在西藏,对于藏传佛教而言,马年转冈仁波齐神山、羊年转纳木错圣湖、猴年转扎日神山是流传了800年的传统了,也是整个藏区影响十分大,参加人数众多的三个转山活动。

旅居在拉萨,今年接到内地朋友的电话内容,十之八九都与冈仁波齐转山有关。2014是马年,传说在此年转山一圈相当于其他年份转山13圈,就能洗去身上的一切罪孽。故很多朋友都铆足了劲儿,想“当仁不让”的占马年转山的“便宜”。

至尊的神山

以神山圣湖崇拜为核心的独一无二的宗教圣地,与阿里的高天厚土契合在一起构成的精神神圣,在这个被称为世界屋脊之屋脊的地方,其高度以至超过了世界第一高峰的珠穆朗玛。

现今沿着318、219两条国道从拉萨到狮泉河镇,全程都已铺上柏油,成了黑色路面。从拉萨到冈仁波齐神山,1300多公里的路程,加上一路限速,一般情况下还是需要约两天时间。一路向西,过了马攸桥检查站,车辆行驶在广袤的荒滩及草原上,黑色的油路十分笔直地消失在天边,让你知道阿里之路,才是真正的天路。阳光笼罩远处的群山、近处的小草等所有万物,少有人烟,偶尔会遇上野生动物。苍凉厚沉的阿里高原上,亲历者回想起这样的情景绝对是难以抑制自己情绪的,因为那一瞬间,游人专注而疲乏的神情与体态,早已和这高天厚土契合在了一起。

如今,我还记得第一次看到冈仁波齐峰后,如何被它恬澹从容的气场所迷醉,自从它在视野中出现后,视线就一直舍不得离开。冈仁波齐如王者,沉稳从容,给人一种强大的内心力量,令人心生敬畏。这种神奇的力量是任何其他雪山所不能比拟的。其南面的纳木那尼峰虽然比它高了一千多米,显得更加高大、壮实,但在冈仁波齐的神性光辉之下,它只是个大孩子。就如《冈底斯山海志》一书中所描述:

“冈仁波齐形如橄榄,山尖如刺、直插云霄,天边的蓝天都刺破了。山峰南面朵朵白云,似向山峰匍匐朝拜,山身如水晶砌成,透亮发光。当日月的光芒照射到冈仁波齐,就会反射出奇异的光芒,并从山的颈项流出清泉,如仙乐般动听。而山脚下的绿草繁花也如同彩裙一般美丽。在高大的冈仁波齐身边,有大小不等的雪峰环绕,如同婀娜的白衣少女顶礼致意。”

与冈仁波齐峰相连的冈底斯山脉周边群峰,其岩石结构与主峰相同,峰体形态也大致相仿,有异曲同工之妙。这种独特的山形,以至有人认为冈仁波齐及其周围,是远古时代消失的人类文明所建造起的“金字塔群”。金字塔群的“发现者”为俄罗斯的一个专家——穆尔达舍夫教授,他认为自己在中国西藏的阿里高原发现了“世界上最大的金字塔群”,《参考消息》还转载了这条消息:

“我们总共发现了100多座金字塔和各种古迹,它分布在冈仁波齐峰的周围。”

虽然,在西藏有任何惊人的发现都是可能的,但用“纸上谈兵”的方式做出来的研究成果终究不甚靠谱,或许俄罗斯人也是从卫星云图上被冈仁波齐的壮观所震撼的吧。

多种宗教信仰的中心

西藏原生态的苯教贯通宇宙三界的神山、藏传佛教胜乐金刚的宫殿、印度教大神大自在天的栖身之地、耆那教教主大雄悟道所在地等各种传说,在神山冈仁波齐相容不悖地传承与继续,那些宗教均以不同的方式将对冈仁波齐的崇拜归属于自己的宗教氛围之中。

或许,冈仁波齐的别称“千山之宗”、“世界中心”更能体会神圣的意味。而且各种宗教对冈仁波齐的信仰不仅显现出永恒的神圣,还带着一种平和与淡定——教派之争中的敌手们,本水火不容,唯独可以在冈仁波齐面前和睦相处,成为有共同信仰的信民。信徒们的笃信不论国籍、文化、种族、宗教、教派,前往这片自然与心灵高度契合的特殊地域时,他的身心都会得到净化和提升。而冈仁波齐神山,则一直以它博大的情怀拥抱着芸芸众生,护佑着所有教派的善男信女们。

在印度的创世纪神话中,传说创世神大自在(也就是后来印度教大名鼎鼎的湿婆)、梵天和遍入三神搅动无边之汪洋,从而产生了日月星辰和人类居住的地球。再次搅动则产生了种种珠宝和一个毒瓶,因恐其毒来毁害世间,遍入神将毒瓶吞下,顷刻间昏厥了过去。故大自在神将毒瓶从遍入体里取出并自己吞下,但其鲠于喉中,痛苦万分。大自在神为了消解剧毒引起的痛苦,就选择了凉爽的冈仁波齐(印度人称之为凯拉斯)作为其栖身之地,并且颈缠蛇和头戴月(因蛇和月代表清凉)。这段故事充分说明印度教中大自在神的崇拜与冈仁波齐有着密切的关系。此外,在同一记载中还说,在减劫将尽,贤劫将至时,大自在神之化身金刚怖及其妃在瞻部洲除伏了各种神、罗刹并将其分布在二十四圣地时,二十四圣地之一冈仁波齐就当然地成为金刚怖夫妇及其弟子楞伽王等之栖身之地。因而,在大自在神众多的藻词异名中,也有了“栖冈底斯山者”一词。

在古代印度社会,大自在神崇拜在诸多被佛教徒称为外道的信仰中占有突出和重要的位置。信民们不远万里,长途跋涉,北上西藏来朝拜冈仁波齐,转山诵经,他们坚信和祈祷大自在神的护佑和宽容。星移斗转,印度社会的主流宗教信仰从印度教、佛教到穆斯林几易其主,但古老的大自在神崇拜一直顽强地延续到了今天,信徒们依然还在虔诚地祈求大自在神及诸神的护佑。人们不仅坚信大自在的存在及其无所不能的神力,也相信这个神从他产生之日起就一直居住在北方的冈仁波齐,而且现在仍然居住在那里。

除了印度教以外,另一个引人注目的与冈仁波齐有密切联系的是印度宗教派别耆那教。据说耆那教历史上著名的二十五个教主之首的耆那(又译大雄)本人,就因曾长年在冈仁波齐苦修得道而创立此教。耆那之长巴热达,前半生曾是个威震四方的小国王,但后半生带领其十九个弟兄一起出家,在冈底斯山苦修度过了余生。耆那教第二十位教主穆尼索热那塔,带领他的信徒万余,在冈底斯山苦修至得道。从中可以看出,耆那教许多教主修习和成就也均位于冈仁波齐,尤其创始人耆那本人终生在冈仁波齐苦修而得道,几乎可以说,耆那教就起源于冈仁波齐。至今,耆那教信徒们仍将冈仁波齐和其周边的圣湖玛旁雍错作为他们最神圣的神山和神湖来朝拜,他们坚定地认为朝拜神山和神湖不仅可以使自己今生平安如意,而且可以为来世的解脱广结善缘。

围绕神山的佛苯之争

有些苯教学者对至尊米拉日巴与那若本琼争夺神山的真实性提出了疑问,他们认为早期的米拉日巴传记中没有佛苯斗法的情节,可能是后期的杜撰。虽然无法断定这个情节的真实性,但这个情节的典型意义却是不能抹煞的,它是藏族历史舞台上佛苯斗争在冈仁波齐神山的一种真实表现。

在苯教的经典中,对冈仁波齐崇拜的起源可以追溯到原始苯教时期。苯教三界的宇宙观认为,整个宇宙分为三层,上界为神界,中界为年界,下界是鲁界。天界居住着各种不同的神。年界就是人间,鲁界是大地底下的充满各种鲁(即水栖生灵)的世界。冈仁波齐神山外形如十字形金刚杵形的水晶石,不仅是人间的中心,还是三界宇宙的中心;下伸到鲁界,其山峰直刺神界之域,它贯通宇宙三界。在这种观念的影响下,在后来的苯教史上,形成了凡有一定造诣的信徒,都要去冈底斯山修炼的习俗。因为他们认为,在神圣的苯教灵山上修炼,将得到神灵的助佑,必成正果。至今在冈仁波齐山中留下的无数个洞迹就是例证,其中主要有37处相聚之地,27个圣地,8大天葬场等。这些都是历史上苯教徒在冈底斯山开展宗教活动后留下的。不仅如此,冈仁波齐在一些苯教寺院还被“拟人化”,绘于壁画、唐卡、雕塑之中,供信徒们膜拜、观想。在西藏自治区最大的苯教寺院热拉雍仲林寺的壁画中,冈仁波齐为一黄肤头戴精美头冠的美男子,骑雪狮,遨游在云端之上,藏区著名的山神念青唐拉山神、达果雪山山神、卡瓦格博山神均作为它的伴神紧随其下。

而藏传佛教的传统中,冈仁波齐主要被作为胜乐金刚的圣地,同时还跟许多其他佛、菩萨有过程度不同的联系。而跟冈仁波齐关系最密切的还是藏传佛教中的噶举派,这种关系又是从著名的噶举派的尊者米拉日巴和苯教师斗法的著名的故事开始的。

根据《米拉日巴传》记载,米拉日巴前往冈仁波齐山苦修,路遇苯教祖师那若本琼,苯教祖师认为冈仁波齐是苯教神山,除非米拉日巴修行苯教,否则他不能在神山上修炼。米拉日巴则认为冈仁波齐是佛祖预言过的神山,除非那若本琼改修佛教,否则他不让那若本琼上山苦修,最后两个商议:以斗法论胜败,胜者上山修炼,败者弃山离开。二位法师经过跨湖、搬山岩等几个回合,米拉日巴始终占有上风。最终那若本琼提出比谁最快上到冈仁波齐的山顶。他按苯教传统的法力骑鼓而上,但米拉日巴还是以他“乘日光而行”的高深法力捷足先登,最后,斗法以那若本琼败北而告终。这个佛苯斗法的故事在西藏家喻户晓,现在随着这个传记译成几十种文字在全世界流传,这个斗法的故事也同样走向世界了。

在藏传佛教的一些寺院中,也能找到绘着这个故事的壁画。古格的香孜乡一处十六世纪的遗址绘着这处故事的壁画中,那若本琼法师戴着怪异的白色三尖角的法帽。当我第一次见这个法帽时,一直想知道如今是否还有苯教僧人穿戴。去年在佩枯措湖边苯教寺院喇普德庆的访问中,我看到了这个法帽。收藏这个法帽的僧人说,这种帽子原来是有高深德行的苯教法师们戴的,现在只有少数的“密咒”师才会佩戴。言下之意,这种法帽在如今已经“式微”了。

而有些苯教学者对至尊米拉日巴与那若本琼争夺神山的真实性提出了疑问,他们认为在早期的米拉日巴传记中均没有佛苯斗法的情节,这可能是后期《米拉日巴传》作者的杜撰。虽然无法断定这个情节的真实性,但这个情节的典型意义却是不能抹煞的,它是藏族历史舞台上佛苯斗争在冈仁波齐神山的一种真实表现。

在米拉日巴之后,磅礴兴起的藏传佛教对冈仁波齐情有独钟,并用心努力耕耘:12世纪竹巴嘎举高僧郭仓哇·贡布多杰开辟了冈仁波齐的转山路,为噶举派在冈底斯山的修习和发展做出了巨大的贡献——如今的冈仁波齐转山路线就是那时初步定型的。

到12世纪下半叶,嘎举派止贡嘎举派遣了三批弟子在冈仁波齐等三大神山苦修,并严格规定在没有获得证悟境界之前不得返回,据说他们中的许多苦修得道虹化而去。这就是噶举派历史上著名的三次遣修。后来,寺院派遣僧人上山修行的做法虽然中断,但去冈底斯山修行的仍络绎不绝,并且不局限于噶举派,僧源也不局限于卫藏地区。冈仁波齐的地位也因这些遣修而最终确定其在藏传佛教中的“至尊”神山的地位。

为何马年转山

对于只到冈仁波齐神山附近拍张“到此一游”的照片的人而言,是难以体会到转山的神圣与满足的,虽然转山要经高海拔地区缺氧、呼吸困难、肌肉酸痛、嘴唇干裂、皮肤晒伤等等艰辛。但在朝圣路上,融入一个转动的世界中,信仰的力量带动着人们对现实与来生的“无所畏惧”。

如今从拉萨的角度看,冈仁波齐位于荒凉的阿里,藏区边缘,不易抵达之地。在解放前有关于西藏的探险、关于冈底斯山脉的旅途描述作品中,尽是有关朔风、严寒、冰雹、神出鬼没的匪徒、突然破冰的河面、牛马大批倒毙、体弱者冻死路旁等情节。在没有机械动力的年代,旅途时间被大大拉长,去阿里的行者迟早有机会经历这些磨难。

由于海拔高,人烟稀少,交通艰难,气候恶劣,补给不便……等综合因素,这里曾经是人类生理极限所能达到的一个高点,故长时间以来,到阿里旅游一直是“勇敢人的游戏”,即便开通了阿里昆莎机场,拉萨到狮泉河甚至日土段也辅了油路,对于经历磨难的朝圣者,无论思想多么坚定,可能多少都有一点疑惑:为什么拥有如此崇高地位的神山却偏偏位于如此偏僻苍凉的阿里地区呢?

其深层次原因除了地理位置的边缘所造成的多种文化交流的节点、丝绸之路的交通要道之一、古老强大的古象雄文明之外,发源于冈仁波齐和玛旁雍错附近的四条河流应是最合理的解释。要不站在印度平原任何一个地方,看不到冈仁波齐,也看不到冈底斯山脉,古代的印度人怎么会知道并膜拜它呢。

河流及在其流域上的各种文化、文明可能是一个好的解释。冈仁波齐东南西北四个方向,晶莹冰凉的雪水汩汩流淌,沿着神秘的脉络汇聚、分散、融合、恰好形成狮泉河、象泉河、孔雀河和马泉河这四大圣河。马泉河为雅鲁藏布江之源,孔雀河是恒河之源,象泉河、狮泉河则是印度河之源,一座雪山,成为南亚三条伟大河流的源头,养育了南亚广袤土地上的人民,也孕育出河流两岸灿烂的古代文明——古象雄文明、藏族文明、克什米尔文化、印度河流域文明、恒河文明。神奇的还有,四条大河自冈仁波齐出发,流向不同的方向,流经不同的地域,奔腾万里后,重又回到同一个归宿——印度洋。

这事实,好像在冥冥中向世人昭示:这里就是万水之源,世界中心。而印度的不同教派追溯大河之源,并争夺这一神圣的资源,对于晚期的“佛苯之争”而言,其实是做了个示例。

著名的藏族大译师仁钦桑写过一首关于冈仁波齐的诗:“拜过神山来了,拜过狮子来了,神山狮子之间,接过授记来了;拜过圣湖来了,拜过金鱼来了,圣湖与神鱼之间,接过授记来了;拜过神山来了,转过圣湖来了,神山圣湖之间,接过授记来了。”对于为何马年传神山冈仁波齐的传统,也犹如“授记”。

说法有很多种,如神山属马,佛祖释迦牟尼属马,其在人间之时,有一马年,守护十方之神、诸菩萨、天神、众罗汉、阿修罗各天界乐师,都云集在神山周围,因此马年便成了冈仁波齐的本命年。还有如苯教佛祖敦巴辛饶在此山上降临雪域高原之年为马年,此后降妖除魔,弘扬正法,创立了雍仲苯教。再有如马年为尊者米拉日巴战胜苯教那若本琼法师之年。所有这些传说,都明确指向了吉祥殊胜的马年,于是马年转山一圈,其功德相当于其他年份转山十三圈所积的功德。

而转满十三圈就能消解所犯罪孽,求得灵魂解脱的说法则来自于另一个故事:在转山路上,翻过最高的卓玛拉山口后会有一面小湖,名卡卓玛初吉增布(即托吉措),意为空行母沐浴之池。相传早年有位康区妇女背着孩子转山刚翻过卓玛拉时,口渴难忍,发现五六十米的下方有处湖水,于是她来不及顾忌太多,跑路到湖边饮水,可当她刚跪下身体,皮袍里的小孩就掉进湖水里给淹死了。万分悲伤的她为忏悔杀子之过,连续转了神山13圈。之后盖障已净,她化身为空行母,并在岩石上留下手足印痕,从此,人们以转神山13圈为转山标准的习俗流传至今。

转山及转山之外

朋友公扎曾是部队的神枪手,以副县长的公职退休后,每年都会转冈仁波齐山几圈,累计转了63圈“解脱之道”的数量后,他最终觉得还是更应该注重转山过程中的心灵感受和认识的提升,快餐式的解脱成佛之道只是伪话题。

冈仁波齐神山有内外两条转山道。

外转山道以岗仁波齐为核心,全长约57公里(过去未修通公路时的数据),一般转山者需两到三天。冈仁波齐东西两侧各有一条弧形山溪,两条溪沟源头相近,同在峰体的北侧,而溪沟的沟口各在峰体的东南和西南,像是两条合围绕的臂膀,环抱着峰体。外转山道基本与两条溪沟重向,从塔尔钦出发后先沿西侧拉曲的溪沟往上溯,翻过全程最高卓玛拉山口,下山后沿门曲下溯到塔尔钦。

内转神山全程近30公里,需一天时间,其实就是围绕冈仁波齐南侧的因揭陀山的小环山路线。佛教传说这里的山川草木皆有佛性,因揭陀山代表了十六尊者之首,其周围的山水景观象征诸罗汉、菩提、声闻和独觉等。江扎寺、色龙寺和十三金塔,是内转路上最主要的三大宗教景观。

内外转两条转山道的起点都为有转山“大本营”之称的塔尔钦,它位于神山下的一片坡地上。在5至10月转山的黄金时间,这里会一直聚集着上万人以上规模的朝佛观光客,整个坡地都会搭建无数朝圣者的帐篷。

“转山朝圣者们世代相传,围绕岗仁波齐转山一圈,可以洗净一生罪孽,转上十圈者,可以在五百轮回中免受地狱之苦,而转山百圈者,便可以成佛升天。因为这些神奇传说和充满魅力的解脱之法的诱惑,许多藏族人一生的梦想就是能来到岗仁波齐的脚下,哪怕远隔千山万水,哪怕卒于朝拜之路。”一直认为这样的书面文字创作者一定是外来的汉族人。

可能因神山转山而起的一种特殊职业与这种想法有关,虽然目前客户大多只限于藏族人。这种职业就是代转神山。很多人因时间体力等各种原因,不能完成转神山的“任务”,于是请靠谱的当地人或朝圣者为他们“代转神山”,费用虽然不高,但转山的功德大家都能共享,所以这种职业是比较受欢迎的。

朋友公扎曾是部队的神枪手,以副县长的公职退休后,每年都会转冈仁波齐山几圈,累计转了63圈“解脱之道”的数量后,他最终觉得还是更应该注重转山过程中的心灵感受和认识的提升,快餐式的解脱成佛之道只是伪话题。

以磕长头的方式俯仰于天地之间来转冈仁波齐神山,是藏族同胞们顶礼膜拜、最至诚的转山方式了,磕绕神山一圈约需十几天的时间。磕长头的要领即:照磕头顺序站立、双手合十、诵经、念佛;然后五体投地,伸殿肢体、双手向前直伸,回到膝盖后,起身行到前双手直伸之处,再重复顶礼,如此周而复始。若遇到不能磕行处,则估测距离,磕足距离相等的路程,走过障碍再继续。因为磕长头时间长,很多采用此方式的信徒,都会带足食品、寝具,先向前走一段距离,把行李放好,再转回头磕长头。如此一来,时间就被拉长了。

转山一般来说可以分为一天、两天、三天,取决于你的体力、信心、耐力和毅力。一般来说,两天转完比较合适。第一天在哲日普寺安营,第二天有点赶,不过下了卓玛拉山口后,基本上是平路,走夜路也是比较安全的。

也有朋友尝试以骑自行车方式转冈仁波齐,据我所知,目前最快的骑自行车转神山的速度是九个半小时。而据骑车转神山的山友介绍,若用两天时间来骑行与扛车则比较合适。第一天经哲日普寺过卓玛拉山口,在山下的帐篷休息,第二天能很轻松到达塔尔钦。