价值创造视角下的商业模式研究回顾与理论框架构建

——基于扎根思想的编码与提炼

项国鹏,杨 卓,罗兴武

(浙江工商大学 工商管理学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

自2000年以来,随着以电子商务企业为代表的“新经济”的崛起,以“商业模式”为主题的研究越来越多。学者们从各自的研究视角出发,形成了商业模式研究的“丛林”。纵观商业模式概念的研究,主要有以下三种视角。

1.战略视角。从战略视角出发的学者认为,商业模式就是企业执行战略的过程;一个企业的商业模式连结着它的价值主张,识别细分市场,指定收入形成机制,定义价值链结构,创造和获取利润。正如Casadesus-Masanell和Ricart(2011)以及Sinfield等(2012)所指出的,商业模式是由管理选择的集合,以及这些选择的结果构成。

2.经营系统或组织内部结构视角。持此观点的学者认为,商业模式是企业的经营系统或结构。该视角来源于企业资源基础观(RBV)以及“结构—行为—绩效”(SCP)的分析范式。Zott和Amit(2010)认为,商业模式可以被描述为交易集或活动系统,它决定了企业与顾客、合作者、卖家如何“行商”的过程。

3.价值创造视角。Porter(1985)的价值链框架强调企业层面的价值创造。价值链分析识别出企业活动,并从这些活动中提取经济含义。价值链分析探究对价值创造有直接影响的主要活动,活动的价值影响通过其对绩效的影响来反映(Zott和Amit,2001)。Zott和Amit(2001)认为,商业模式是价值创造的分析单元。商业模式通过利用商业机会,描绘内容、结构以及交易治理来创造价值。价值创造视角着眼于商业模式的职能,把商业模式与企业目标结合起来,便于理解商业模式中价值定义、价值创造与传递及价值获取之间的逻辑关系(张敬伟和王迎军,2010,Teece,2010)。

深入理解商业模式需要综合考虑这三种观点(Chesbrough,2010;Morris等,2013)。三种视角中,价值创造角度的研究最广泛,影响最大(Zott和Amit,2001;Chesbrough,2007;原磊,2007;Johnson等,2008;Teece,2010;Gambardella和McGahan,2010;Smith等,2010;Casadesus-Masanell和Ricart,2010;王琴,2011;魏江等,2012),这为从价值创造视角研究企业商业模式创新提供了坚实的理论依据。

企业要想在激烈的竞争中立于不败之地,必须构建符合企业特点的、不易被模仿的商业模式。价值创造视角的商业模式研究可以回答德鲁克的老问题:谁是客户?客户价值是什么?同时,还可以回答每个管理者都关心的基本问题:我们如何赚钱?什么样的潜在经济逻辑可以解释企业在一定的成本水平上能够为顾客传递价值?通过厘清以上几个问题,价值创造视角研究可以为构建具有核心竞争力的且不易被模仿的商业模式提供理论指导。

综观国内商业模式研究综述,主要可以分为以下四类:第一类是商业模式与战略的关系研究。持该观点的学者认为商业模式不同于战略,商业模式描述的是企业的经营形态,而战略是改变或者维持这种形态的方案(张敬伟和王迎军,2011)。第二类是商业模式表达模型研究。学者们通过提炼出相应的商业模式表达模型,试图揭示商业模式的内在机理(张敬伟和王迎军,2010;王雪冬和董大海,2013)。第三类是商业模式构念的本质及学科属性研究。持该观点的学者认为,商业模式的学科属性是以实践为导向的应用学科,其任务是认识企业商业创新的本质,并探索企业商业创新的规律(龚丽敏等,2011;王雪冬和董大海,2012)。第四类是创新创业视角下的商业模式研究。持该视角的学者认为,商业模式的开发与实施对创业企业具有非常重要的价值(王伟毅和李乾文,2005;王鑫鑫和王宗军,2009;云乐鑫等,2013;王雪冬和董大海,2013)。

上述研究非常有助于国内学术界把握商业模式研究状况并加以深化,但是价值创造视角的商业模式研究综合评价尚为鲜见。Zott和Amit(2010)认为,价值创造视角的研究有利于增进对商业模式的动态性、系统性认知。因此,本文从价值创造视角对商业模式的研究进行梳理,共得到了价值三维度、商业模式设计主题、商业模式治理、价值网络和价值创造动机五个相关研究主题。

价值创造视角的综述研究不同于以往的相关研究。首先,商业模式与战略关系的研究并不支持战略视角的观点,但该研究未指出如何实施具体的商业模式。在该观点的基础上,价值创造视角的研究,可就如何构建具有核心竞争力的、不易被模仿的商业模式提供理论指导。因此,商业模式与战略关系研究与价值创造视角的研究在观点上是一致的。其次,商业模式表达模型研究包含价值创造视角的研究。价值创造视角的研究是商业模式表达模型研究在价值创造视角下的深化。第三,与构念的本质及学科属性研究相一致,价值创造视角的研究同样可以为探索企业商业创新的规律做贡献。但两种研究的着眼点不同,前者着眼于商业模式的学科属性,后者着眼于商业模式的内部机制。最后,价值创造视角的研究深化了对商业模式内部机制的认识,有利于进一步深化理解商业模式创新创业研究。

另外,商业模式研究的诸多问题尚未达成共识,亟需一种基于文献的客观评价方法来明确研究现状。蔡莉等(2011)从资源视角着手,使用扎根理论方法,对创业研究文献进行了综合回顾。本文借鉴这种研究方式,采用扎根理论方法,梳理国外商业模式主流研究文献,有利于更加客观地构建价值创造视角下的商业模式研究理论框架。

二、数据搜集编码与提炼

本部分采用扎根理论方法*扎根理论方法是基于经验资料的质性研究方法。通过初级编码与聚焦编码两个步骤,可以避免头脑中已有知识对编码结果的主观性影响,提取出新的概念或思想。,对样本库中的文献进行编码处理,以获取价值创造视角下不同主题的研究框架。

(一)数据搜集

数据收集过程如下:选择国际管理学界公认的8个顶级期刊进行系统的文献搜集。这8个期刊分别是:Academy of Management Journal (AMJ)、Academy of Management Review (AMR)、Admi-nistrative Science Quarterly (ASQ)、Journal of Management (JM)、Journal of Management Studies (JMS)、Management Science (MS),MIS Quarterly、Organization Science (OS),以及Strategic Management Journal (SMJ)。选择4个管理咨询界的名誉期刊,即:the California Management Review (CMR)、Harvard Business Review (HBR)、Long Range Planning (LRP),以及MIT Sloan Management Review (MSM)。本文采用三种方法搜索文献,尽可能地将国外所有价值创造视角下的商业模式研究文献纳入样本库中。本文选择从2001年至2012年的时间区间*国外学者是从2001年才开始进行大量关于商业模式的研究的。,根据这12个期刊中的全部字段,在浙江工商大学“一站式检索”*浙江工商大学“一站式检索”搜索引擎是由浙江工商大学自行研发的,浙江工商大学图书馆把全馆所有的中外文数字资源有机地进行了整合,读者只要在一个检索框内输入关键词或文献名称,就可以查到馆藏的所有相关文献,包括图书、期刊论文、学位论文、会议论文等。搜索引擎下,以“business model”、“enterprise model”、“value ecosystem” 、“value network”、“value proposition”、“value creation”、“value capture”和“revenue model”这8个关键词进行期刊文献的搜索;只要任何一个字段出现以上8个关键词之一的文献,都在搜索范围之中。检索的关键词结合了价值创造视角下商业模式研究的主流观点。首先,从价值创造视角搜索关键词,包括:“value network”、“value proposition”、“value creation”、“value capture”和“value ecosystem”;其次,为了防止遗漏与价值创造视角相关的间接文献,选择与商业模式概念相关的关键词,包括:“business model”、“enterprise model”和“revenue model”,根据摘要内容剔除与价值创造视角不相符合的文献。此外,本研究使用“ABI”搜索引擎对“business model”等8个关键词进行再次搜索,补充现有样本库;并且查阅已搜集到的外文期刊的参考文献,将参考文献中属于12个期刊的且不在已搜索到的样本库中的文献,使用“ABI”、“Google学术”以及“EBSCO”等搜索引擎进行补充搜索。

(二)数据编码

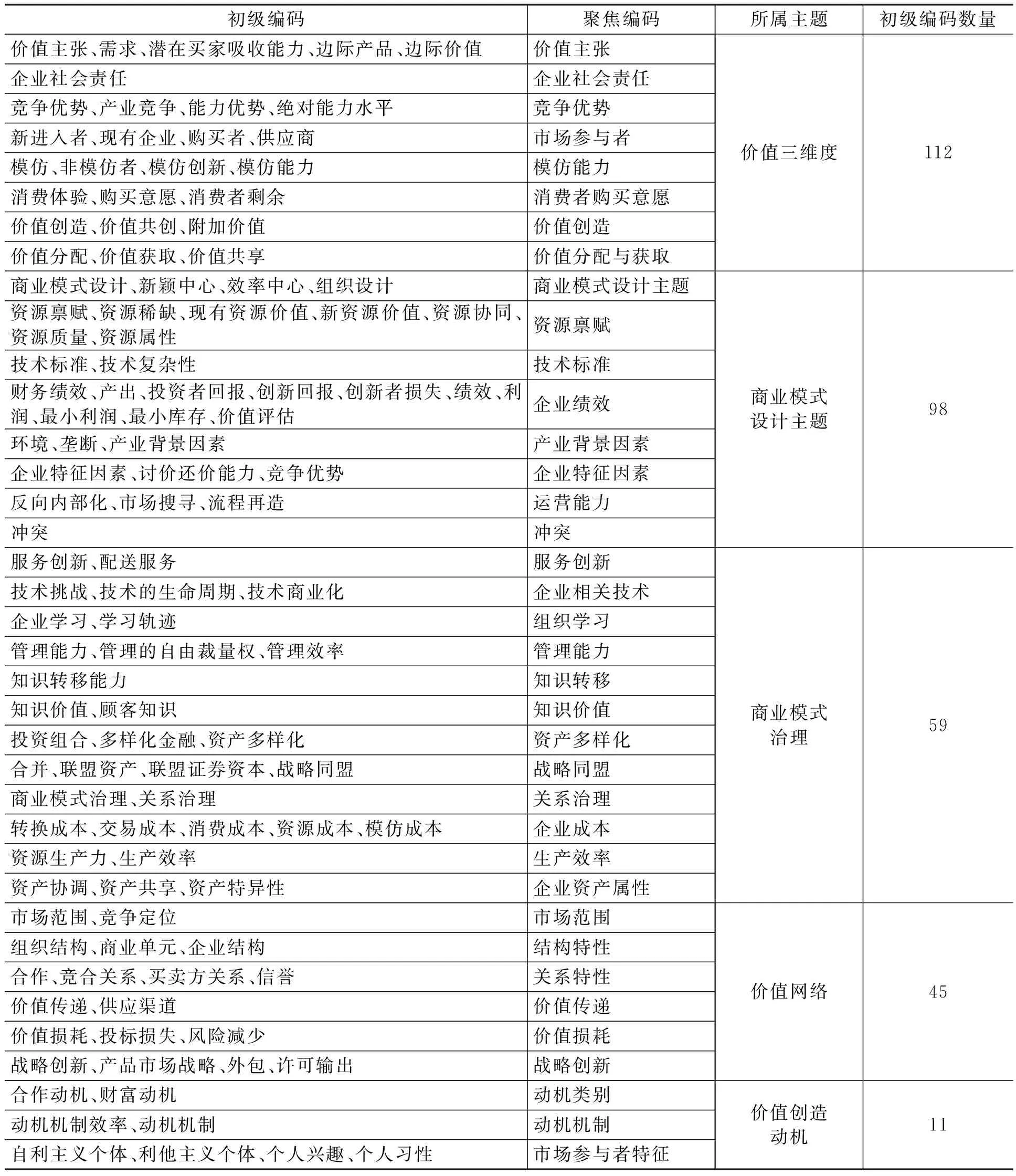

根据以上搜集文献的方法,本文初步获取了156篇英文文献。在已搜索到的样本库中,根据摘要内容,剔除主题与价值创造视角下商业模式研究不相关的文献,经筛选,共获得文献88篇。在与研究主题相关的文献中,只有29篇文献涉及假设、命题或推论及未来研究方向。本文针对这29篇文献的假设和未来研究方向部分进行了编码处理(卡麦兹,2009)*那些有明确研究假设,以及提出有价值研究方向的文献,通常以实证分析为主;实证分析有着大量数据的支持,对构建理论框架有着更好的借鉴意义(蔡莉等,2011)。同时,假设和未来研究方向中涉及更多的变量间关系,适合于本文的研究目的。,共得到了价值三维度、商业模式设计主题、商业模式治理、价值网络和价值创造动机五个相关研究主题。编码提炼过程如表1所示。

表1编码提炼过程

三、不同主题下的商业模式研究回顾

在编码之后,本文对不同主题的研究进行了归类。针对不同主题下的现有文献,以及对应的编码,构建相应的综合性研究框架,以厘清现有的研究脉络*对于各个研究主题下的主要内容,本文回归原文献,分析编码之间的对应关系,构建出价值三维度、商业模式设计主题、商业模式治理、价值网络和价值创造动机五个相关研究框架。。对学者们提出的未来研究方向,本文根据其所属主题,依据扎根思想进行了提炼。

(一)价值三维度相关研究

由于原文献中反映的只是初级编码之间的关系,本文对从这些初级编码提炼出的聚焦编码之间也建立了相应关系。按照这一思路,价值三维度相关研究主要从价值主张、价值创造和价值分配与获取这三个层面展开。

价值创造视角来源于Porter的价值链框架。Porter(1985)的价值链框架强调公司层面的价值创造。价值链分析、识别出公司活动,并从这些活动中提取经济含义。价值链框架共分四个步骤进行,即:定义战略单元,识别关键活动,定义产品,决定活动价值。价值链分析探究对价值创造有直接影响的主要活动。活动的价值影响通过其对绩效的影响来反映。主要活动包括产品创造、国内后勤、操作、国外后勤、营销和销售以及服务。Porter将价值定义为:消费者愿意为公司提供给他们的产品、服务所支付的购买。根据Zott和Amit(2001)的定义,商业模式是通过利用商业机会,描绘内容、结构、以及交易设计、治理来创造价值的逻辑。商业模式的各个要素共同作用于价值创造和价值获取过程(Johnson等,2008)。

商业模式的总目标是实现价值主张,价值创造是途径,价值分配和获取是最终归宿,价值三维度完成了一个价值的循环。组织在实现了价值分配和获取之后,根据下一阶段的价值主张(新阶段的价值主张可能发生变化,也可能保持不变,动态的商业模式需要不断地调整其价值主张),重新进行价值创造和价值分配、获取活动。

1.价值主张。在利益相关者理论中,价值是联接管理者与利益相关者的纽带,它告诉管理者该如何行商,以及怎样的价值创造与价值获取过程(Freeman等,2004)。价值主张反映了核心企业商业模式的总目标,包括为利益相关者创造价值,满足顾客需求,创造消费者剩余,并满足合作商的利润诉求。价值主张确定了顾客的损益,是商业模式与顾客联系最紧密的模块(Anderson等,2006)。Demil和Lecocq(2010)认为,商业模式是组织变革与创新的工具。他们构建了一个RCOV框架,综合考虑资源、能力、组织结构、收益、成本与价值主张之间的相互作用关系。Verwaal等(2009)强调价值主张中资源的权变性。Anderson等(2006)研究了在价值主张的实现过程中的成本控制与管理问题。企业社会责任,属于广义价值主张的一部分。Husted和Allen(2007)用企业社会责任的可视度、匹配度与自愿性来考察企业社会责任的价值创造活动,研究企业社会责任是如何被整合进入公司流程,创造资源和能力,以实现高绩效和提高企业竞争优势的。此外, Casadesus-masanell等(2013)研究了市场参与者之间的竞争以及商业模式选择。

2.价值创造。价值创造的潜力取决于四个独立的设计主题,分别是效率、补充、锁定和新颖性。从商业模式分析单元的视角,可以把商业模式分成“内容、结构和治理”三部分,并通过开拓机遇来创造价值(Zott和Amit,2001)。根据价值基础观理论,价值获取与附加价值密不可分。附加价值产生于企业与竞争者共用一个客户的情形,它是维护关系稳定和保持供应商利润率的驱动因素。Chatain(2010)将价值创造、附加价值分为两个部分,分别考察其对绩效的影响;研究发现,有相似能力的供应商可能会得到不同的经济回报,不同的竞争者构成情况成为企业获得不同经济回报的重要原因。Landau和Bock(2013)认为企业可以通过垂直整合商业模式单元创造价值,减少治理机制。Priem(2007)分别研究了消费体验、消费者学习、模仿能力、成功的创新等因素对价值创造的影响。Husted和Allen(2007)研究发现,企业社会责任所占比重越大,对价值创造的贡献越大,而且企业社会责任的可视化也会促进价值创造。此外,Fjeldstad和Ketels(2006)研究了交易服务的价值创造逻辑。

3.价值分配与获取。价值获取是价值三维度中的最后一环,价值获取通常存在于最小机会成本之上。由于风险降低会带来价值损耗,公司的目标是减少风险降低带来的价值损耗,从而在价值获取中选择合适的战略(Seth等,2002)。James等(2013)认为,分类定价会影响价值获取机制。Casadesus-Masanell和Llanes(2011)认为,开放商业模式会导致更高的价值获取。此外,价值分配的通用框架需要考虑如何在竞争中进行价值分配,以避免或减少商业模式被模仿(MacDonald和Ryall,2004)。竞争优势的作用同价值创造一样,共同作用于价值分配与获取过程。企业竞争优势是保证一个企业的商业模式,不轻易地被其他企业模仿的变量。竞争优势与价值创造同样重要,前者可以避免或减少其他企业的模仿,后者直接为价值分配与获取过程服务,二者都是价值分配与获取过程的支持与保证。

价值三维度研究是围绕“价值主张—价值创造—价值分配与获取”这条主线进行的,它诠释了商业模式的价值创造视角,揭示了商业模式运营的内在机理。价值三维度有“来”有“去”,它向我们揭示了商业模式从何而来,即价值主张。商业模式的总目标即为满足利益相关者的价值主张,并从顾客支付中获取利润。价值三维度揭示了商业模式的总目标,价值分配与获取。只有完成了价值获取的商业模式才是有效的商业模式,才能为企业持续带来价值,保持竞争优势。作为价值主张和价值分配、获取之间的纽带,价值创造是商业模式的核心,价值创造机制反映了一个企业商业模式的核心竞争力,反映了一个企业商业模式不同于其他竞争者的地方。因此,价值三维度研究也常常被作为企业商业模式研究的基础。然而,在价值三维度相关研究框架下,现有研究仍显不足。首先,现有文献并不能很好地解释价值创造的机制是什么;其次,商业模式本身是跨越企业边界的(Zott和Amit,2007;Itami和Nishino,2010),但现有文献尚缺乏跨层次的研究;最后,现有商业模式文献对于价值获取机制的研究仍然偏少。

(二)商业模式设计主题相关研究

商业模式设计主题。商业模式设计主题描述了在一个活动系统内价值创造的来源(Amit和Zott,2010)。Zott和Amit(2007)提出两个关键的商业模式设计主题,即以效率为中心和以新颖为中心的商业模式设计,并研究了在资源禀赋的调节作用下,商业模式设计主题对企业绩效的影响。研究发现,商业模式设计主题与企业绩效呈正相关关系,其中以新颖为中心的商业模式设计与绩效的关系尤其显著。并且,以新颖为中心的设计主题对企业绩效的正向影响并不随时间的变化而改变。分析结果同时指出,企业尝试同时进行以效率为中心和以新颖为中心的商业模式设计时,往往得不到预期的效果。这大概是因为企业的资源禀赋有限,同时进行新颖和以效率为中心的商业模式设计将使资源不能达到最佳配置,影响了商业模式对绩效的贡献。此外,商业模式还包含其他设计主题,包括“锁定”设计(尝试保留股东)和“补充”设计(强调物资、活动、资源或技术集)(Amit和Zott,2001)。

Zott和Amit(2001)认为,商业模式就是企业通过商业模式设计主题和治理,与利益相关者共同创造价值(价值网络),进而提高绩效的过程。商业模式设计主题与商业模式治理都是围绕价值创造服务的,是价值创造的手段。商业模式设计主题相关研究框架是价值创造视角下的一个研究分支,为公司层面的价值创造服务。

不同于价值三维度对商业模式运营机理的关注,商业模式设计主题研究更侧重于运营过程,研究怎样的商业模式设计更利于管理者操作。然而,现有商业模式设计主题的研究偏少且较为零散。

(三)商业模式治理相关研究

根据Zott和Amit(2007)的研究,商业模式设计元素包括“内容、结构和治理”三部分,商业模式治理是其中的执行阶段。

1.知识管理。知识管理相关研究包括知识转移、知识价值等方面。Mason和Leek (2008)在供应网络管理的研究中发现,动态商业模式可以促进组织学习,表现为公司内部的知识转移。动态商业模式帮助组织识别关键因素,指明合适的知识类型和知识转移机制。Ceccagnoli和Jiang(2013)从买卖方关系的视角,研究许可出让的前提条件。假定供应商的知识转移能力会促进出让许可,而其知识转移能力又能够在实践中通过学习不断得到增强,买卖双方是否能够达成许可合作,就需要综合供应商的知识转移能力和买方的吸收能力来考量。Gambardella和McGahan(2010)研究了为获得许可证的商业模式设计。Priem(2007)认为,消费者学习会提高消费经验,消费者知识越高,越有可能选择其他供应商(Chatain,2010)。

2.企业内部管理。企业内部治理是商业模式治理的关键,它包括关系治理、成本管理、管理能力等多种过程。Holcomb等(2009)发现管理能力会影响资源生产力,公司资源质量会调节管理能力与资源生产力之间的关系。Landau和Bock(2013)认为企业可以通过垂直整合商业模式单元、减少治理机制创造价值。Sarkar等(2009)研究了在资产多样性的协调下,管理能力与关系治理间的关系。Landau和Bock(2013)研究了管理效率与商业单元治理及绩效的关系。Priem(2007)认为,减少消费者成本的过程就是价值创造的过程。在Grahovac和Miller(2009)的研究中,资源成本是模仿创新的障碍。此外,Verwaal等(2009)还研究了企业转换成本与外包决策之间的关系。

3.服务创新。服务创新是指能够让用户感受到的、创新的服务形式。企业可以通过新的技术形式、新的理念为顾客提供新的服务。服务创新是价值创新的补充(Möller等,2008),服务创新与生产效率、企业成本息息相关(Verwaal等,2009)。

4.战略创新。战略创新立足于企业现状,联系未来的发展方向,通过不同于以往的创新战略形式,为企业创造及获取价值服务。Ceccagnoli和 Jiang(2013)研究了许可决策与企业知识转移能力之间的相互作用机制。Verwaal等(2009)认为,外包决策过程需要考虑资源与交易属性。其中,生产效率优势与外包决策正相关,资产特异性与外包决策负相关,转换成本与外包决策负相关。Zott和Amit(2008)研究了产品市场战略与商业模式的不同搭配对绩效的影响。

商业模式治理同样是为价值创造服务的(Zott和Amit,2001)。商业模式设计主题侧重于设计,而商业模式治理更侧重于执行。商业模式治理是价值创造视角下的又一个研究分支,为公司层面的价值创造执行提供了依据。商业模式治理相关研究来源于“内容、结构和治理”的商业模式设计元素。商业模式治理研究的是,由谁来实施商业模式,如何实施。商业模式治理相关研究可分为知识管理和企业内部管理两大模块,它们共同为服务创新和战略创新服务。然而,在商业模式治理相关研究框架下,知识管理的研究偏少,现有研究尚不足以说明如何实施有效的知识管理。

(四)价值网络相关研究

价值网络理论是价值创造视角在理论上的延伸。作为对价值链理论的补充,价值网络理论认为,合作和竞争是企业成功所不可缺少的两个方面(Brandenburger和Nalebuff,1996)。价值网络理论更加强调利益相关者的重要性,倡导价值共创的“双赢局面”。

本文研究发现,价值传递过程不同于当前一些国内学者的理解。如欧阳桃花(2013)等学者认为商业模式包括“价值定位、价值构造、价值传递和价值获取”,张敬伟等(2010)在对商业模式研究的综述分析中,把价值传递与获取更是看做了同一个过程。但在本研究的文献梳理和聚焦编码中发现,价值传递与价值创造其实是两个并列的过程,价值传递来自价值主张,直接影响绩效,跟价值三维度是完全不同的研究路径。

1.结构视角的研究。结构视角的研究主要关注商业模式单元、组织结构等因素是如何实现价值获取的。根据Seth等(2002)的研究,在跨边界的价值获取中,企业结构与价值损耗之间存在着正相关的关系。Casadesus-Masanell和Llanes(2011)指出,开放的商业单元在为用户提供免费商业模式的同时,搭载了更多数量的用户,从而可以通过附加服务,实现价值获取。此外,Landau和Bock(2013)对管理能力与结构特性间的关系做了分析。

2.关系视角的研究。关系视角的研究主要关注市场参与者之间的相互作用关系,以及关系特征对价值创造的影响。Chatain(2010)在分析中发现,客户知识、供应商附加价值、供应商能力优势等因素,都会影响购买者—供应商关系。其中,供应商附加价值会促进买卖双方关系;有能力优势的供应商与购买者关系更稳定;顾客购买区域越大,与供应商关系越不稳定;竞争者市场范围越大,购买者—供应商关系越不稳定。Bridoux等(2011)在动机系统的研究中发现,只有当个体类型与动机系统的类型达到最佳匹配时,才可以达到最高绩效。

价值网络相关研究是以上几种研究在价值网络上的串、并联,它偏重于从价值网络层面研究关系特性、结构特性、战略创新、服务创新、竞争优势、价值创造等的相互关系。然而,在价值网络相关研究框架下,服务创新的作用、影响机制仍不明朗。

(五)价值创造动机相关研究

1.动机机制。Bridoux等(2011)比较了三个动机系统(个人货币动机、慈善合作,以及遵守纪律的合作系统)中不同的混合雇员动机与集体价值创造过程。研究发现,在慈善动机或有序合作动机系统中,若混合动机机制效率高于价值差异,则将获得最大产出。

2.动机类别与市场参与者特征。根据Svejenova等(2010)的研究,不同的财富动机以及个体兴趣构成了不同的个体商业模式。Bridoux等(2011)分析了不同的动机系统与个体类型的匹配情况。他们发现,动机系统是否能够创造高的集体价值,取决于企业劳动力混合动机的函数,即动机系统与个体类型的匹配状况。

价值创造动机的研究从动机视角对个人价值创造的机制进行了分析,是价值创造视角下的另一个研究分支。然而,价值创造动机相关研究框架的现有研究最少,仅有Svejenova等(2010)、Bridoux等(2011)从个体角度分析了个体动机与动机系统的匹配状况。

四、研究总结与未来展望

如上所述,各个主题从不同的研究角度,涵盖了商业模式研究的各个方面。本文构建了价值创造视角下的商业模式研究的综合框架。

整合的研究框架包括了价值创造视角下商业模式的五个主题,价值创造是五个主题的核心。价值三维度相关研究框架是价值创造视角的核心,以“价值主张—价值创造—价值分配与获取”作为主线条,着眼于价值创造的内部机制。根据Zott和Amit(2007),商业模式设计主题共包括:“新颖”设计、“效率”设计、“锁定”设计和“补充”设计四个部分,商业模式设计主题作用于价值创造过程,改变绩效。商业模式治理指的是,由谁来实行这些活动,如何实行(Zott和Amit,2010)。商业模式治理包括企业内部管理和知识管理两部分,二者共同作用于服务创新和战略创新。商业模式设计主题和商业模式治理相关研究框架是价值创造的手段,前者偏重于设计,后者偏重于治理。在价值创造视角下,价值三维度相关研究框架侧重于研究机理,而商业模式设计主题和商业模式治理相关研究框架更侧重于执行。价值创造视角来源于价值链理论,价值网络理论是在价值链理论基础上的再行深入;价值链理论注重竞争,价值网络理论注重竞争与合作。因此,价值网络相关研究框架是价值创造视角的理论基础。最后,价值创造动机相关研究框架从动机角度分析参与者的价值创造机制,是价值创造视角在组织行为学方向的深入。

价值创造视角下的各个研究框架分别通过价值创造、服务创新与战略创新研究作用于绩效研究;企业绩效研究又会反作用于各个研究主题,形成新的研究框架,各个研究框架再分别作用于企业绩效研究,从而形成螺旋形的循环作用过程。本文提出以下未来研究展望:

第一,价值创造、价值分配及获取机制。在商业模式研究综合框架中,价值三维度相关研究框架是价值创造视角的内部机制。首先,明确的价值创造机制可以告诉我们,对于一个组织而言,是否存在最优的价值创造方式,怎样进行价值创造活动。其次,价值分配与获取机制可以解答,为什么有些企业只对有附加服务需求的客户收费,为什么一些企业则采取高端定价模式,而另一些企业采取薄利多销的模式。未来研究可以关注价值创造,价值分配及获取的机制,指导企业的商业模式实践。

第二,商业模式设计。商业模式设计主题相关研究框架是价值创造视角的设计过程。在商业模式设计主题相关研究框架中,Zott和Amit(2007)研究了不同资源禀赋下以“效率”为中心和以“新颖”为中心的商业模式设计对企业绩效的影响,却未研究“锁定”设计和“补充”设计对绩效的作用。未来研究可就“锁定”和“补充”的商业模式设计主题对企业绩效的影响展开分析,从而有效回答这个问题:如何设计可以持续盈利且不易被竞争对手模仿的商业模式。

第三,商业模式分类研究。在内外环境的刺激下,伴随着商业模式的演化,可以形成许多不同类型的商业模式;不同类型的商业模式有着不同的商业模式要素组合。在与研究主题相关的88篇文章中,除Morris等(2013)对俄罗斯食品服务业商业模式的分类研究外,鲜见商业模式分类研究。未来研究可以关注某一行业内商业模式的分类研究,这对于理解不同类型商业模式的特点及商业模式的演化机制均具有重要意义。

第四,商业模式动态研究。在价值创造视角下,各个商业模式研究框架之间有着交叉和相互作用的关系;各个商业模式研究框架通过价值创造、战略创新和服务创新研究影响绩效研究,同时,企业绩效研究也会反作用于各个研究框架,各个研究框架之间还存在着动态的相互作用关系。现有的商业模式文献中,以静态的研究居多,但现实中,每个企业的商业模式都是动态发展的,不同企业的商业模式之间也会相互作用和影响。未来研究需要关注如何动态地研究商业模式,使其兼具普适性和特殊性。

第五,商业模式演化研究。首先,商业模式动态研究是商业模式演化的前提,商业模式演化是商业模式动态研究的结果。各个研究框架之间存在着交叉、交互作用,分别通过价值创造、战略创新和服务创新影响绩效,这是横向动态研究。绩效再反过来作用于各个研究框架,形成新的研究框架,这是纵向动态;不同研究框架下,商业模式的横向与纵向动态引发了商业模式的螺旋型循环,在内外部环境刺激下,商业模式发生演化。因此,商业模式演化研究是商业模式动态研究的结果,商业模式动态研究是商业模式演化研究的基础。其次,自从20世纪90年代起,涌现出很多类型的商业模式,并且不断地演变出一些新的形式,很多产业甚至发生了彻底的商业模式革命。然而,相对于商业模式演化实践,研究商业模式演化的文献却相对滞后。其中,聚焦于商业模式演化的实证研究更是鲜见。后续研究可以聚焦于理解商业模式运作的机理,进行商业模式变革与演化的仿真,以指导企业的商业模式实践。

[1]Adner R and Kapoor R. Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations[J]. Strategic Management Journal,2010,31(3): 306-333.

[2]Alt R and Zimmerman H D. Introduction to special section on business models[J]. Electronic Markets,2001,11(1): 3-9.

[3]Anderson J C,et al. Customer value propositions in business markets[J]. Harvard Business Review,2006,84(3): 91-99.

[4]Applegate L M. Emerging e-business models[J]. Harvard Business Review,2001,79(1): 79-87.

[5]Brandenburger A J and Nalebuff B J. Co-opetition[M]. New York: Doubleday,1996.

[6]Bridoux F,et al. Heterogeneous motives and the collective creation of value[J]. Academy of Management Review,2011,36(4): 711-730.

[7]Casadesus-Masanell R and Llanes G. Mixed source[J]. Management Science,2011,57(7): 1212-1230.

[8]Casadesus-Masanell R and Ricart J E. From strategy to business models and onto tactics[J]. Long Range Planning,2010,43(2/3): 195-215.

[9]Casadesus-Masanell R and Ricart J E. How to design a winning business model[J]. Harvard Business Review,2011,89(1/2): 101-107.

[10]Casadesus-Masanell R and Zhu F. Business model innovation and competitive imitation:The case of Sponsor-based business models[J]. Strategic Management Journal,2013,34(4): 464-482.

[11]Ceccagnoli M and Jiang L. The cost of integrating external technologies:Supply and demand drivers of value creation in the markets for technology[J]. Strategic Management Journal,2013,34(4): 404-425.

[12]Chatain O. Value creation,competition,and performance in buyer-supplier relationships[J]. Strategic Management Journal,2010,32(1): 76-102.

[13]Chesbrough H W,et al. Business models for technology in the developing world: The role of non-governmental organizations[J]. California Management Review,2006,48(3): 48-61.

[14]Chesbrough H W. Why companies should have open business models?[J]. MIT Sloan Management Review,2007,48(2): 22-28.

[15]Chesbrough H. Business model innovation:Opportunities and barriers[J]. Long Range Planning,2010,43(2/3): 354-363.

[16]Demil B and Lecocq X. Business model evolution: In search of dynamic consistency[J]. Long Range Planning,2010,43(2/3): 227-246.

[17]Desyllasa P and Sako M. Profiting from business model innovation: Evidence from Pay-As-You—Drive auto insurance[J]. Research Policy,2013,42(1): 101-116.

[18]Fjeldstad Ø D and Ketels C H M. Competitive advantage and the value network configuration[J]. Long Range Planning,2006,39(2): 109-131.

[19]Freeman R E,et al. Stakeholder theory and‘the corporate objective revisited’[J]. Organization Science,2004,15(3): 364-369.

[20]Gambardella A and McGahan A M. Business-Model innovation: General purpose technologies and their implications for industry structure[J]. Long Range Planning,2010,43(2/3): 262-271.

[21]蔡莉,单标安,朱秀梅,王倩. 创业研究回顾与资源视角下的研究框架构建——基于扎根思想的编码与提炼[J]. 管理世界,2011,(12): 160-169.

[22]程愚,孙建国. 商业模式的理论模型: 要素及其关系[J]. 中国工业经济,2013,(1): 141-153.

[23]龚丽敏,江诗松,魏江. 试论商业模式构念的本质、研究方法及未来研究方向[J]. 外国经济与管理,2011,33(3): 1-8.

[24]凯西·卡麦兹著. 建构扎根理论: 质性研究实践指南[M]. (边国英译)重庆大学出版社,2009.

[25]吕鸿江,程明,李晋. 商业模式结构复杂性的维度及测量研究[J]. 中国工业经济,2012,(11): 110-122.

[26]欧阳桃花,武光. 基于朗坤与联创案例的中国农业物联网企业商业模式研究[J]. 管理学报,2013,10(3): 336-346.

[27]王琴. 基于价值网络重构的企业商业模式创新[J]. 中国工业经济,2011,(1): 79-88.

[28]王伟毅,李乾文. 创业视角下的商业模式研究[J]. 外国经济与管理,2005,27(11): 32-40.

[29]王鑫鑫,王宗军. 国外商业模式创新研究综述[J]. 外国经济与管理,2009,31(12): 33-38.

[30]王雪冬,董大海. 国外商业模式表达模型评介与整合表达模型构建[J]. 外国经济与管理,2013,35(4): 49-61.

[31]王雪冬,董大海. 商业模式创新概念研究述评与展望[J]. 外国经济与管理,2013,35(11): 29-36.

[32]王雪冬,董大海. 商业模式的学科属性和定位问题探讨与未来研究展望[J]. 外国经济与管理,2012,34(3): 2-9.

[33]魏江,刘洋,应瑛. 商业模式内涵与研究框架建构[J]. 科研管理,2012,33(5): 107-114.

[34]项国鹏,李武杰,肖建忠. 转型经济中的企业家制度能力: 中国企业家的实证研究及其启示[J]. 管理世界,2009,(11): 103-129.

[35]原磊. 商业模式体系重构[J]. 中国工业经济,2007,(6): 70-79.

[36]云乐鑫,薛红志,杨俊. 创业企业商业模式调整研究述评与展望[J]. 外国经济与管理,2013,35(11): 21-28.

[37]张敬伟,王迎军. 基于价值三角形逻辑的商业模式概念模型研究[J]. 外国经济与管理,2010,32(6): 1-8.

[38]张敬伟,王迎军. 商业模式与战略关系辨析——兼论商业模式研究的意义[J]. 外国经济与管理,2011,33(4): 10-18.

- 外国经济与管理的其它文章

- TPP对中国的挑战及中国的选择

- 创业承诺研究前沿探析与未来展望