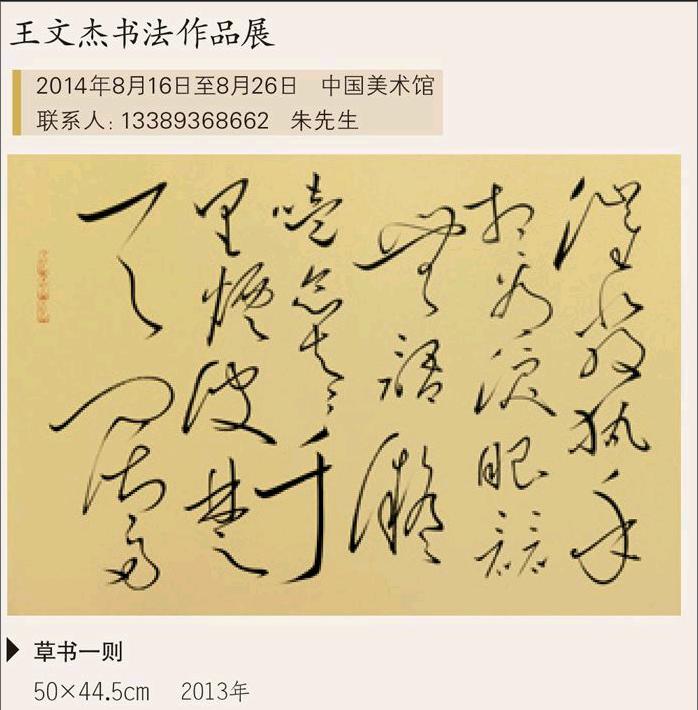

话说读帖

王文杰

兰州军区政治部副主任,少将军衔。第十二届全国人大代表,中国书法家协会理事,中国作家协会会员,中国人民解放军美术书法研究院书法艺术委员会委员,中国国家画院沈鹏工作室书法课题班成员,兰州军区美术书法研究院名誉院长。书法、文学作品多次参展并获奖。作品多次在《人民日报》《解放军报》《书法报》《书法导报》等各类报刊发表,多家网站对其书法作品做过专题推介。

有人说,字是写出来的;我说,字是“读”出来的。近几年有些时髦词,“读你”、“读懂”云云,其实这个“读”源于书法。找来一幅帖子,尽管字迹洇蚀,黑白交映、星星点点,有如老者寿瘢,难以辨认,但读起来仍然让人感到一种浸润着文化色调的温煦,读着读着,你在这些字中,隐见几个青衫长发的身影在黄灯宣纸前飘然而至,穿过千年历史隧道,和你漫步、交谈。汉字有魅力,书法有魅力,读帖更是魅力无穷。

读帖养心。读帖特色鲜明,是中国特有的一种文化现象,是书法艺术领域审美现象中一种极其高雅的精神活动。你可能难以理解,有人能捧一本帖子出神入化地看半天,一页帖子能目不转睛地盯上一两小时,并且乐此不疲。读帖能使人陶醉于艺术的快感和美不胜收的境界里。迷进帖子的人,常常是“静听不闻雷霆之声,熟视不睹泰山之形”,眼前一本帖子常常引人进入另一个境界,官场上升迁沉浮,仕途上顺逆进退,绵亘不绝的个人憧憬,并伴随如影相伴的兴奋、躁动、起伏和凄惶,都会被拒之脑外,心灵上淡然如一泓安恬宁静、波澜不惊的秋水,任凭日出月落……

读帖似在读史。先不说帖子的许多内容是当时社会的一种原始记录和真实写照,光就帖子本身—那斑驳不清、风格迥异的各种字迹中,那仍然散溢着陈年墨香和书写习惯的各类手札,让我们仿佛徜徉于历史长廊—从篆隶纷呈、老庄双峰的先秦,到牍简双星、战乱纷争的两汉,再到二王雄起、善修经艺、七贤林立的魏晋,接下来是云蒸霞蔚、气势如虹、人诗双旺的盛唐,词藻瑰丽、风情万种的两宋,色彩斑斓、倾覆多变的元明清……林林总总、历代更迭,都能在帖子中找到某种踪迹……比如魏晋时书法骨头硬,人称魏晋风骨,后人一看,一目了然。

读帖要细心。读帖不仅是用眼读,更要用心读。读帖,是历史的法眼和现实的肉眼的两目相视,能撞出许多火花,穿越历史隧道却又辐射现实星空。帖子中有许多细微之处需要细心、尽心、专心揣摩和体味。比如《圣教序》中第一个“大”字的一撇末端有个回锋,是裹笔回钩,像个“小月牙”,这个月牙像是隐匿在云层深处若隐若现,时出时没,如不仔细观摩,只见云层难见“月牙”。那个月牙究竟有多大?“牙”向上挑是低于九十度还是高于九十度?你都要仔细观摩才能“读”懂。细心,是书法家最纯真的天分,是书家眼之“瞳孔”,是艺术家能走远的标志。有人也读帖,但读得不细,不细等于白读、没读。细节决定成败,书法更是如此。

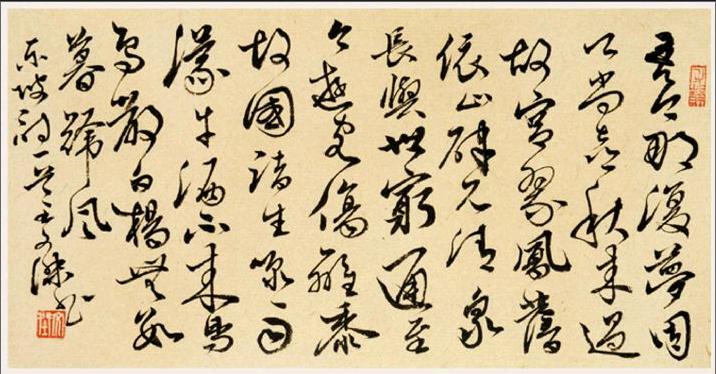

读帖要有哲学眼光。书法是体现中国哲学思想最为形象的艺术载体。书法,是许多矛盾的辩证统一体:大小、长短、松紧、宽窄、正斜、枯湿、断连、方圆、粗细、正倚等等,构成了许多矛盾体,字与字、组与组、块与块、行与行,变幻出一片片神奇莫测的哲学天地,只有用哲学的慧眼,才更能领悟到书法中蕴藏着的哲学意境和深层次的文化底蕴。比如,书法尤其是草书,要有正斜变化、阴阳向背、枯湿断连,摇曳生姿、错落有致、变幻莫测,但又不离中轴线,好像放出的风筝,可以随风左摆右动,千姿百态、变化无常,但始终离不开牵动它的那根线。通过这种“中轴”说,你可以领会中国哲学的中庸说的要妙,也可以感悟静动的哲学、虚实的辩证、禅宗的机锋、佛教的思辨。书法自身有哲学,帖子之外有哲学大天地,正可谓片纸尺牍、方寸之地、点画之间有更广阔的哲学空间。儒之中和、庄之玄妙、道之博大、佛之空灵,无不在书法的线条和笔画之间体现。

读帖要“反串”。一个字,一篇书法,不外乎两个功能:一方面直指造型,另一方面隐喻神韵。读帖第一要善于浮想联翩,要看形,也要读韵,精于形韵。把平时记忆中的碎片加以连接整合,去粗取精,劣中选优,日积月累,渐成气候。书法家像一个考古工作者,在古墓中掘出一片片散玉,经过悉心整理,才能把这些散落的碎片连缀起来,变成一件完整的价值连城的金缕玉衣。第二要触类旁通、举一反三,比如同一个字的写法,这个大家是这样走笔,那个大家是那样结构,这个泰斗是取势于纵,那个巨擘是取势于横,你涉猎得越繁,掌握得越多、越好,不仅是在书法创作中货比三家、择优录取,同时在一篇作品中遇有相同字重复写时,你会信手拈来,加以区分,呈现学养,说明一个书家的积累深浅和素质高低,是一种艺术精神的循序渐进和由量变到质变的积累。

读帖提倡背帖。吃饭要一口一口地朝肚里咽,背帖要一个字一个字地刻在脑子里,急不得。要像背外语单词那样背书法字,否则光读不“背”,字还在帖子上,没在你脑子里,那是古人的东西、是人家的,不等于你自己的。你一天背会一字,一年三百六十五天,三百多字,三年下来千余字,不得了!“文选烂,秀才半”,过去是说把《文选》(《昭明文选》)翻烂了、背熟了,你不会写文章也是半个秀才。书法也是这个道理。我曾比喻,中国洋洋几千年的书法大观,就像秋天大地里果实累累的庄稼,楷书像挺直的高粱,草书像风中撩动的稻谷,篆隶是埋在泥土中盘根错节的马铃薯根系,而行书像是翻滚的麦浪,你背会一字就收获了一捆稻谷,你记在心里一个字,就又挖出一个马铃薯,成了你私有粮仓里的粮食。反之,你背不进脑子里,那些硕果永远搁置在大地,属公有财产,而你自己家的粮仓仍然空空如也。书法的功夫从某种意义上讲,是考验记忆力,是背功、苦差事,是积小苦得大甜。endprint